云われたとおりに電燈を消してみたところ・・・

谷崎潤一郎先生の著書に陰翳礼讃と云う書物があります。

そこには、日本の美学の底には、「暗がり」と「翳り」がある。とあり、

日本古来の生活の中にあった美しさを現代では無くしてしまった。と云っています。そのことを「損をしている」と表現しているのです。

そして、この書物の結びにて「まあ、どう云う工合になるか試しに電燈を消してみる事だ。」としています。

そこで今回、云われたとおりに電燈を消してみることにいたしました。

まず、日中の障子紙を透かしての明かりをいくつか紹介します。

これら、いずれも障子紙を通した柔らかい光で全体がよく見えています。

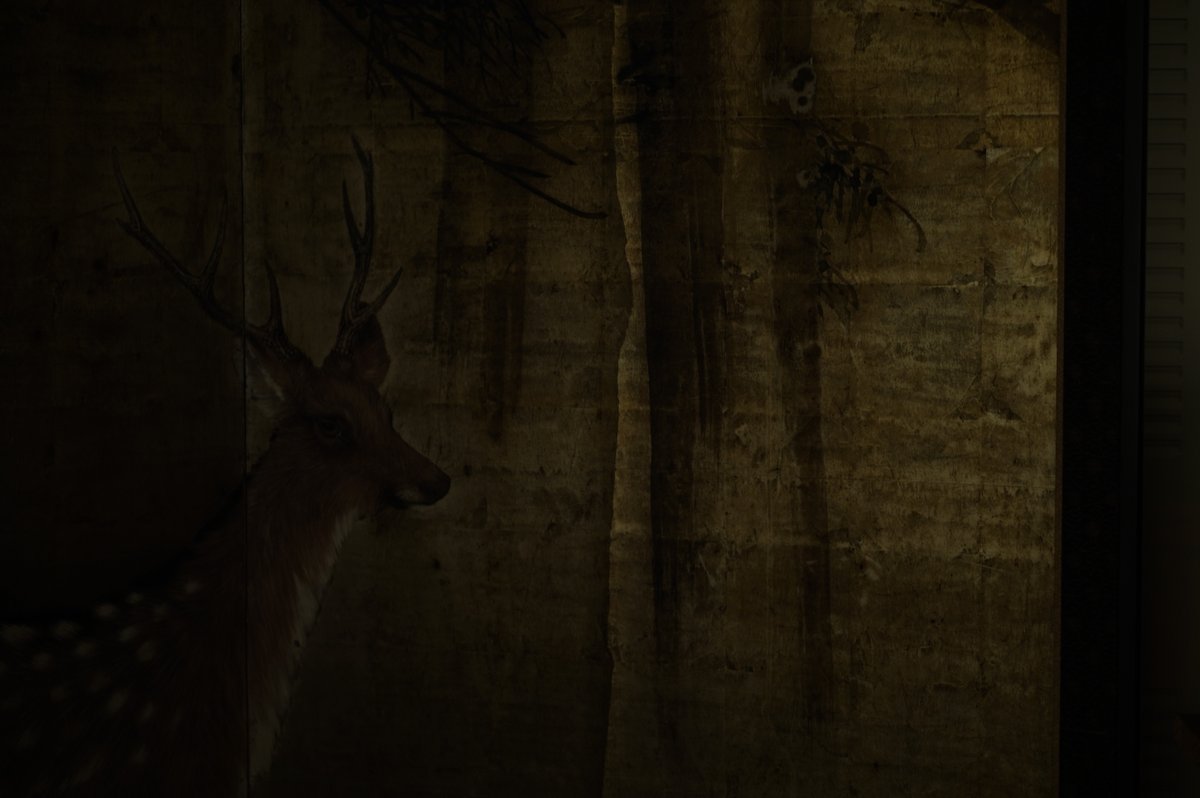

ここから陰翳礼讃ですが、夜に電燈を消してみます。

カメラに限界があるので長時間露光で撮影してみました。

実際に見ているものと近い明かりになります。

こんな感じです。

これも、谷崎先生の云う陰翳礼讃まではいかないが、

谷崎先生は書物の中で金屏風や金襖が「幾間を隔てた遠い遠い庭の明かりの穂先を捉えてぽうっと夢のように照り返しているのをみたことはないか」と聞いている。

この上の金屏風の写真が近い輝きを放っているが先生の云う、「黄金が沈痛な美しさをみせるとき。」とは少し違うようです。

しかし、「暗がりと翳りの中での輝き」は見ました。

今度は暗がりの中に先人の様に蝋燭を1本灯してみました。

こんな感じになります。

蝋燭の明かりを反射して黄金色に輝いて見えます。鹿も見えるようになりました。そして、その明かりの外側に「暗がりと翳りを」残しています。

谷崎先生の言っていた、陰翳の世界があります。

金箔もその奥に潜んだ輝きを何とも言えず照り返しています。

この空間に流れる時と空気感は異世界です。

この屏風が描かれた頃の100年くらい昔の時へと誘われる気配を感じます。

時間もとまり「し〜〜〜〜ん」とした音が聞こえます。

これはもはや、日常ではありませんね。

心に溜まった「垢」をそぎ落としたいときにまた体感したいです。

谷崎潤一郎先生、ありがとうございました。

陰翳礼讃の本を読むことで、多くの発見と体験をする事ができました。