【備忘録】EQRとの向き合い方

この記事は最近自分が勉強したことを備忘録として残しつつ、アウトプットすることで自身の理解を深めることを目的として作成しています。

1)各数値の意味や測定方法

①EQ(エクイティ)

「お互いにチェックをしあった時」にどれくらいの確率で勝てるかを示すもの。勝率。

通常、ハンドvsレンジかレンジvsレンジで評価して判断する。

計算式

EQ% =(勝率% + 0.5 tie%)

②EV(Expected Value)

特定の状況で選択したアクションが長期的にどれだけ利益をもたらすかを示すもの。期待値。

EVはBBで測る($EV)のが一般的だが、EQと同じようにポットシェアで測る(pot%EV)こともできる。

EVがプラスのアクションを取れば長期的な収支はプラスに向かい、EVがマイナスのアクションを取れば長期的な収支はマイナスに向かう(※)。

※chipEVの場合。トーナメント等の$EVの場合は必ずしもこの限りではない。

計算式

EV =(結果1の確率 x 結果1のペイオフ)+(結果2の確率 x 結果2のペイオフ)+(結果3の確率 x 結果3のペイオフ)...

※将来のすべての行動を包含する加重平均で求める。アクションにおける

EV評価は以下の式で求める。

EV =(勝率% × 勝利時の収益)+(負ける確率% × 負けた時の損失)

③EQR(Equity Realization)

EQとEVの違いを測定したもの。エクイティ実現。

EQRが高いときは、「お互いにチェックをし合った時」よりもエクイティを獲得することができる(アクションがあった方がEQが高い)。

また、EQRはOOPよりIPの方が高くなり、スタックが小さいより大きい方が高くなる。また、EQの堅牢性(※後述)によっても変化する。

計算式

EQR% = EV% / (pot x EQ%)

2)EQRの用い方

一般的に、EQは相手のハンドもしくはレンジに対して50%以上であればベットやレイズ等のアグレッシブな選択をし、EVはその場において一番高くなる選択が推奨されます。レンジにおけるEQやEVの変動傾向をGTOにおいて学び、最適なアクションを取っていくことが、キャッシュゲームにおいて勝ち越すために重要な要素となっています。

一方で、EQRについては、その傾向や用い方についてはあまりポピュラーではありません。以下、私が調べた限りのEQRの特性について記載します。

EQRを理解するために、まずはEQの種類を理解する必要があります。EQには、以下2種類のEQが存在します。

ロバストEQ:堅牢なエクイティ

バルネラブルEQ:脆弱なエクイティ

ロバストEQ、バルネラブルEQの定義については、Amuさんの記事がとても分かりやすく書かれているので、参考いただければと思います。

<EQRが高いハンドの代表例>

・ツーペア

・セット

・ナッツオープンエンドストレートドロー

・ナッツフラッシュドロー

さて、ここからが本題です。EQRが高いハンド、低いハンドをどのように扱ったらよいのか、GTOウィザードを用いていくつか検証を行いました。

検証環境:200BB,NL500,3bet:GTO,オープン:GTO,ベットサイズ:標準

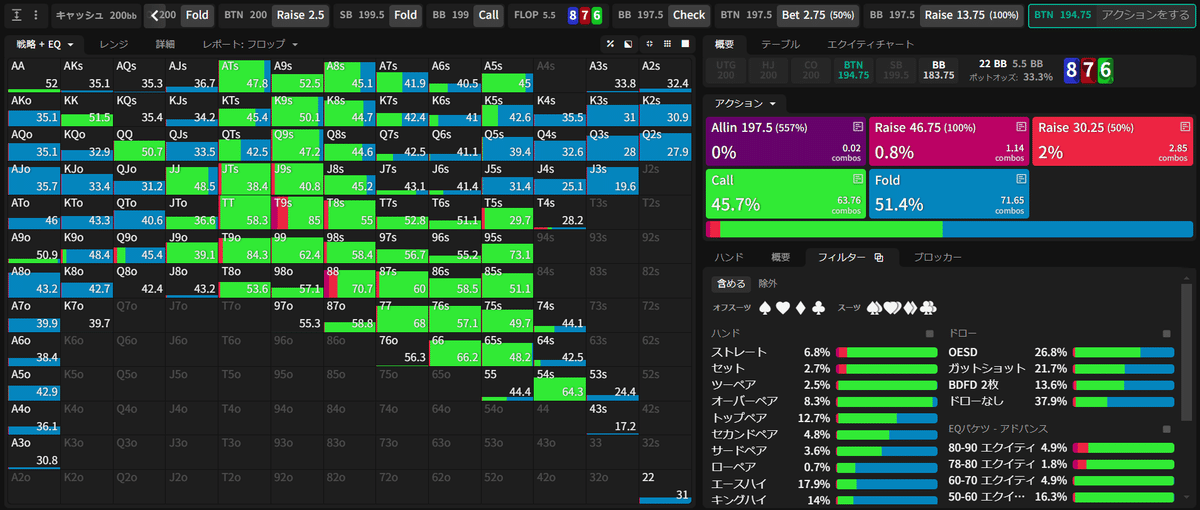

BTNvsBBのミドルコネクトボードはBTN側がややレンジアドバンテージがある状況です。ベット戦略は約半分をチェックし、残りを50~33%のサイズでベットする混合戦略となっています。

主なベットするハンドは、ストレート・セット・ツーペア・オーバーペアをベットに回し、ドロー系はOESDとBDFDのコンボドローをベットに回しています。

今回は、頻度が一番高い50%サイズのベットをうち、BBから5倍のpotレイズが返ってきた場合のBTNハンドレンジを見てみます。

注目すべきはトップペアとオーバーペアのエクイティです。

ベット時点では70%近くあったエクイティが、ほぼすべてのハンドで50%を下回っています。オフスーツのトップペアや、スペードスーツのトップペアはほぼ全てフォールドし、オーバーペアもJJはフォールド頻度が発生しています。

逆にコールできるのは、トップペアBDFD以上で、ドロー系はナッツFDやOESDがメインになります。

この時、EQが大きく下がってしまうようなハンド群がバルネラブルEQであり、コール以上ができるのがロバストEQであると言えそうです。

これらの情報を踏まえた上で、フロップ時点でのBTNのEQRレンジを見てみます。

EQRレンジ表を見ると、フロップのBBレイズに耐えられるハンド群のほとんどは100以上の数値であり、耐えられないハンドは100未満となっています。

J9sとAAを比較してみます。

AA:EQ71.1 EQR107.1

J9s:EQ46.1 EQR146.6

EQはAAの方が高いのに対し、EQRはJ9sの方が高くなっています。

このことから、チェックとベットの混合戦略において、EQRが高いほどベットのモチベーションが上がり、EQRが低いほどベットのモチベーションが下がる傾向があると考えられます。

もちろんこの判断はEQRのみの観点で考えているのみに過ぎず、ポーカーにおいてはまだ沢山の参考とすべき観点があるはずです。

あくまで判断材料の一つとして、自身の思考プロセスの一部に加えてみてはいかがでしょうか。

もっと調査したいなと思いましたがとりあえず今回はここまで

<その他の参考記事>