肩の機能・痛み・痺れに関わる神経障害 絞扼性神経障害と頸椎疾患との鑑別

こんにちは、ライターの樋口です!!

日々の臨床で肩関節周囲炎、腱板断裂、骨折等と診断された方のリハビリに携わることがあると思います。

臨床プラスのマガジンでは8月、9月は肩をテーマとしています。

肩に関係する神経障害について解説している記事がなかったため、今回のテーマといたします。

肩関節機能障害や肩周囲の痛み・痺れの介入では、頸椎疾患による神経障害との関連を常に頭に置きながら評価することが重要とされています。

思うような改善が見られない症例では診断名に囚われていて、神経に対して着目していなかったことが機能改善の落とし穴だったり、リハビリによって機能改善が得られない適応外の症例に出くわす事もあります(red flagなど)。

今回は脊椎疾患の中で最も高頻度である頸椎症と、肩関節機能・肩周囲の痛み・痺れに関わる神経障害の鑑別について解説していきます。

下記のことについて知りたい方は是非読んで頂けると幸いです。

✳️肩関節機能に関連する神経の評価を知りたい

✳️肩関節機能に関連する神経が絞扼される部位を知りたい

✳️肩関節疾患と頸椎疾患との鑑別方法を知りたい

✳️神経の評価がわからない、覚えることが多くて忘れる…

神経については評価をするうえで押さえておくべきことが多く(支配領域、整形外科テスト、腱反射など)苦手意識がある方も多いと思います。また、施設によっては肩関節疾患を担当すること自体が稀であったりすると忘れていることもあると思います。

そんな時に役立つ内容となっております。

とても重要なことのため、はじめにお伝えします

診断名が肩関節疾患の指示で評価・介入をした際に頸椎症、絞扼性神経障害、循環不全が疑われる場合は必ず医師に判断を仰ぎましょう。

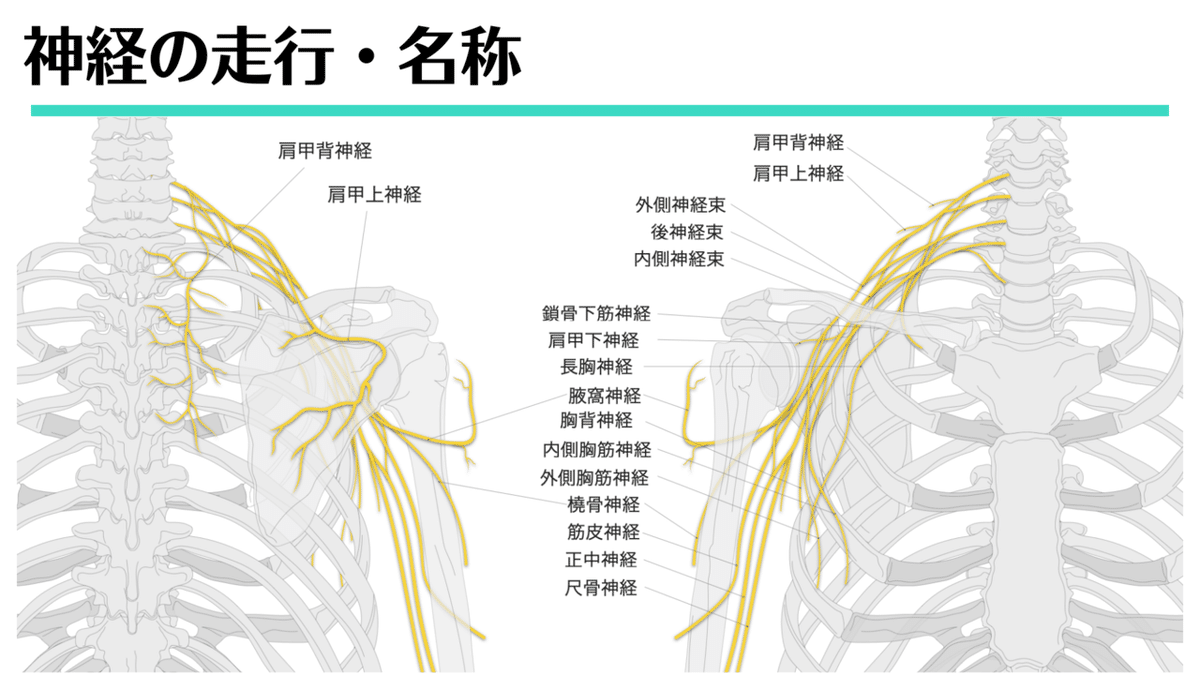

Ⅰ.まずは上肢を挙上するための筋活動を知る

上肢挙上を始める当初は、棘上筋による骨頭の支点形成とともに、三角筋の収縮が作用して上肢が挙がりはじめます。その後は、腱板と三角筋とのフォースカップル作用に加えて、 僧帽筋と前鋸筋による肩甲骨の上方回旋運動が協調的に機能して、 上肢はさらに挙上していきます。 ゼロポジション (zero position)を越えてからは肩甲上腕関節における運動は極端に少なくなります。 僧帽筋下部線維による肩甲骨の後傾と胸椎の伸展運動が中心となり、見かけ上はさらに高い位置へと上肢挙上していきます。 この機能を神経障害から考える場合は、上肢挙上に関与する筋群は何という神経に支配されているのか、 また、それらの神経が障害されやすい解剖学的構造はどこにあるのかを理解すれば、一見難しい神経障害を見抜くことが出来ます。

Ⅱ.肩関節機能、肩周囲の痛み・痺れに関わる神経障害

肩関節機能、肩周囲の痛み・痺れに関わる神経障害としては、絞扼性神経障害と頸椎疾患が挙げられます。

代表的な肩関節疾患と典型的な疼痛

頸椎症では肩関節の運動による疼痛を呈する事は少なく、頸椎の運動によって痛み・痺れを伴うことがことが多いです。頸椎神経根症状の主な症状は、皮膚分節(デルマトーム)に対応する放散痛・痺れ・感覚異常、頸部や肩甲骨周辺の痛み、上肢・頸部の感覚・運動機能障害があります。

肩関節機能障害や肩周囲の痛み・痺れに対する介入時は頸椎疾患による神経障害との関連を頭に置くことが重要と先述しましたが、初回介入時においては以下の様な流れで整形外科テストとを行うと見逃しが減らせると思います。

Ⅲ−1.頸椎症とは

頸椎症とは頸椎の椎間板、鈎関節(Luschka 関節)、椎間関節などに生じた加齢変性が原因で椎間板膨隆、靭帯の肥厚、骨棘の形成がおこった状態を言います。神経根や脊髄が圧迫されて障害を受けると神経症候をおこします。症候性の頸椎症は 50 歳以降に発症しやすく、女性よりも男性に多いです。

Ⅲ−2.脊髄症状・神経根症状まとめ

頸椎症に伴う神経障害は、脊髄症状と神経根症状があるためそれぞれの特徴を理解しておきましょう。

Ⅲ−3.頸椎症の神経症候の分類

頸椎症の神経症候は横断面での解剖学的な部位と対応させると理解しやすいです。

神経症候は、神経根症候と脊髄症候に大別されます。さらに脊髄症候は髄節症候、索路症候の 2 つに分けられます。一般に頸髄が圧迫された場合、白質より中心灰白質の方が障害されやすいので、髄節症候である上肢の感覚障害(後角障害)や運動障害(前角障害)が、索路症候である体幹下肢の症候よりも先に出現しやすいです。 服部らは頸椎症の神経症候について

上記 3 つの型に分類し、この順で神経症候が進行すると述べています。服部分類の I 型においては、下肢の症候をともなわないために、神経根症との区別が難しい場合があります。従来神経根症候と考えられていたものが、MRI画像によって実は前角もしくは後角の障害による髄節症候であることが示されることがあります。

索路症候とは

(1)錐体路障害による下肢腱反射亢進、痙性麻痺、歩行障害

(2)脊髄視床路障害による温度覚痛覚障害

(3)後索障害による深部感覚障害

(4)排尿障害

Ⅲ−4.神経学的症状等に対する検査

整形外科テスト

先述した上記のフローチャートに記載した評価項目について説明していきます。

局所痛と放散痛の違い

『局所痛』とは、圧迫や伸張が加わった部位への限局した痛みのことで、骨や関節の損傷などが原因であることが多いです。

一方、 『放散痛』とは圧迫や伸張が加わった部位への神経に沿った放散する痛みのことで、神経根や末梢神経、椎間板の損傷などが原因であることが多いです。

フローチャートには記載しませんでしたが、検査前から症状を訴えている場合に離開テストは有用です。

引用した書籍には記載されていませんが、眼振・失神を確認するために開眼にて検査、症状が出ていないか確認の声掛けを行います。

前述した整形外科テストに加えて表在感覚と徒手筋力、腱反射を用いて判断します。

Ⅳ−1.絞扼性神経障害ってなに?

絞扼性神経障害(entrapment neuropathy)とは、末梢神経幹が関節近傍で、関節囊、靱帯または筋起始部の腱性構造物などにより形成された線維性または骨線維性のトンネルを通過する際に、この部に何らかの原因が加わり、関節運動などの機械的刺激により生じる限局性の神経障害とされています。この発生部位を絞扼点(entrapment point)といいます。

絞扼性神経障害では、絞扼に伴う神経の扁平化などの形態的変化が指摘されますが、 神経に作用する牽引ストレスも症状発現に大きく関与することが分かってきました。

その多くは各神経が解剖学的に窮屈な場所を通過する部分で神経絞扼されることがほとんどなので、その解剖構造をしっかりと押さえたうえで症例を見て行く必要があります。

【肩関節機能と痛み・痺れに関わる絞扼性神経障害の種類】

腋窩神経障害(肩甲四角腔)

胸郭出口症候群(腕神経叢)

肩甲上神経障害

長胸神経障害

副神経障害

Ⅳ−2.胸郭出口症候群(腕神経叢)

胸郭出口症候群とは、 第1肋骨鎖骨・ 斜角筋で形成される胸郭出口およびその近傍にある腕神経叢・鎖骨下動静脈の圧迫や、 牽引によって生じた上肢の痛みやしびれを有する疾患群です。

胸郭出口症候群の発症に関与する解剖学的部位は、

斜角筋隙

肋鎖間隙

小胸筋下間隙

主に三つの絞扼点があります。

神経性、動脈性、静脈性に分類されますが神経性が最も多く、上肢の疼痛や感覚異常、筋力低下などの症状や、特定の肢位で誘発される間欠的な症状を呈します。

胸郭出口症候群の誘発テスト

来月に胸郭出口症候群をテーマとした記事が配信されます。評価法などの詳細はそちらの記事をご覧下さい。

Ⅳ−3.腋窩神経障害

腋窩神経は、肩関節運動の強力な回転モーメントを生み出す三角筋を支配します。 神経の一部は小円筋を支配しますので、腋窩神経障害が疑われる場合は、外転筋力以外に外旋筋力をチェックすることを忘れてはいけません。

腋窩神経障害は、ほとんどの場合肩関節後方にある肩甲四角腔 (Quadrilateral space: QLS) という部位で好発します。

QLS とは、 上方を小円筋、 下方を大円筋、内側を上腕三頭筋長頭、外側を上腕骨縁で形成される四角腔です。腋窩神経はこの狭い部分を通過したあと、三角筋と小円筋に分布します。

明らかな腋窩神経麻痺の症例では、 三角筋が萎縮し外転筋力が低下します。上腕の近位外側の皮膚知覚が腋窩神経の固有知覚領域ですから、 上腕外側に限局して知覚の鈍麻脱失が生じます。 腋窩神経障害では、三角筋の筋力と上腕外側の知覚をセットで確認することを忘れてはいけません。

程度によっては外転筋力は比較的保たれており、上腕外側の知覚障害も指摘されないと気付かないほど軽度であることもあります。

このような症例の評価のポイントは、 以下の様に運動で疼痛が誘発されることや圧痛所見があることです。

・QLS部での腋窩神経と構成筋の圧痛所見

・他動外転強制時もしくは水平屈曲強制時に誘発される疼痛

Ⅳ−4.肩甲上神経障害

肩甲上神経は、 肩関節運動の際に支点を形成する棘上筋と棘下筋を支配します。 これら2つの筋肉の筋力が発揮できないということは、神経麻痺によって生じる機能障害は、腱板断裂と同様と考えればよいことになります。 完全に麻痺すれば、ドロップアームサインや、外転外旋筋力が極端に低下します。 しかしながら、外旋筋力を評価する際には少し注意が必要です。小円筋は膝窩神経支配ですから、筋力低下は生じません。したがって、上肢下垂位での外旋筋力は棘下筋を反映しますから明らかに筋力が低下しますが、90度屈曲位での外旋筋力は、 小円筋が有効に作用し、意外に筋力が保たれています。このように筋力検査は、必ず2つの肢位の結果を比較する必要があります。

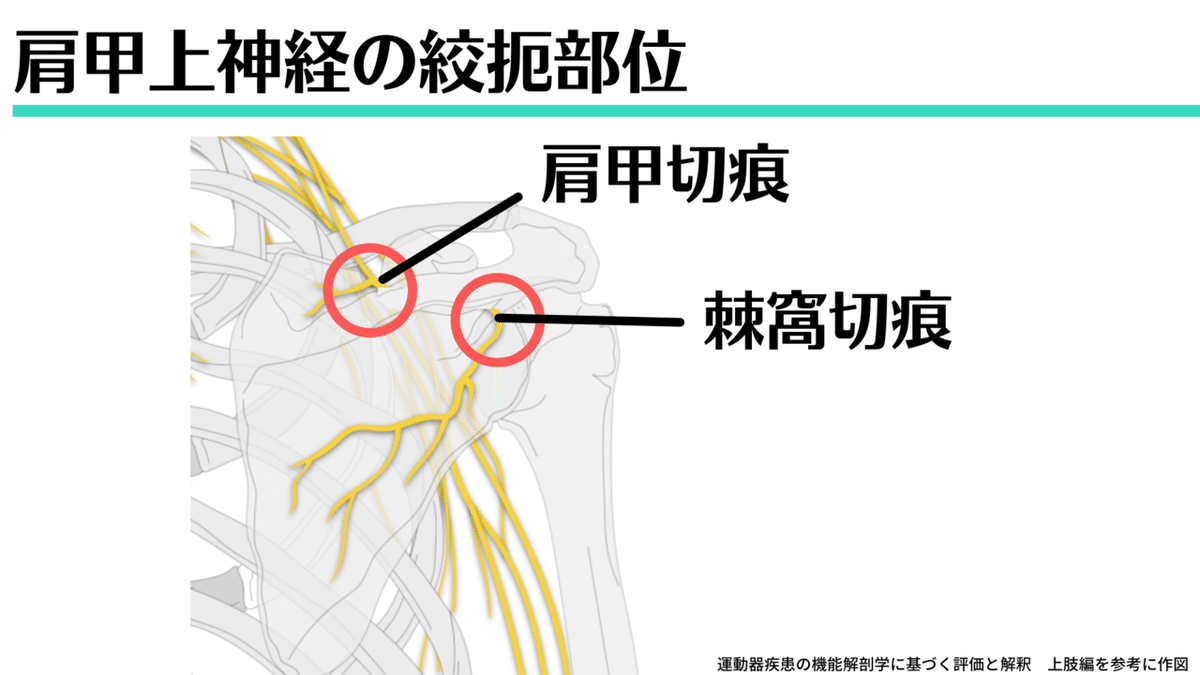

肩甲上神経の走行と神経障害の好発部位との関係を示しています。 肩甲切痕ならびに棘窩切痕の上方には、それぞれ上肩甲横靭帯、下肩甲横靭帯が神経を固定するように張っており、様々な肩甲骨運動の際に強い圧迫(compression)、 摩擦 (friction)、 牽引 (traction) などの機械的刺激が加わることが容易に想像できます。

肩甲上神経障害の症状は、 肩関節周囲の疼痛や脱力感といった兆候以外に、棘上筋、棘下筋の筋萎縮が評価のポイントとなります。 これら2つの筋の萎縮は、 肩甲切痕部での絞扼なのか、それとも棘窩切痕部での絞扼なのかで異なります。

棘上筋テストでは十分に筋力が発揮できているにも関わらず、棘下筋テストにおいて筋力が低下している場合には、棘窩切痕部での神経絞扼障害を念頭におく必要があります。なぜならば、腱板断裂例において棘下筋腱から断裂が始まるケースは極めて稀であるからです。

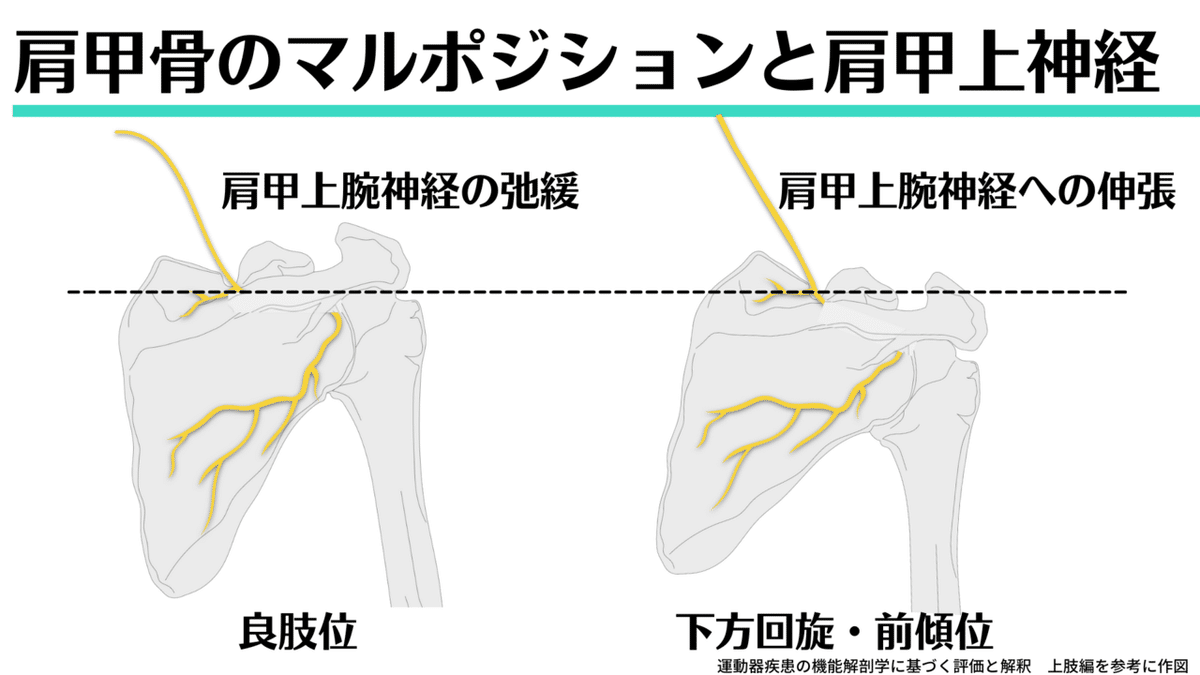

肩甲骨のマルポジションと肩甲上神経との関係

ガングリオンのような病態がない肩甲上神経障害は、どのように考えていけばいいのでしょうか?

絞扼性神経障害が発生するポイントが、絞扼刺激と牽引刺激であることは先に述べました。そこで、肩甲骨のマルポジションと肩甲上神経との関係をみてみます。

図は、 肩甲骨の良肢位と下方回旋・ 前傾位とを比較しています。肩甲骨の下方回旋・ 前傾位では、関節窩が下方へ下がり、 肩峰が前方かつ下方へ傾斜します。 このため、 肩甲上神経が通過する肩甲切痕部と頸椎との距離が遠ざかり、神経自体は持続的に引っ張られた状態 (牽引状態)におかれます。また、肩甲切痕の上方は上肩甲横靭帯が張っていますので、 神経は靭帯との間で絞扼されます。 また、下の図は肩甲上神経の位置関係を、 肩甲骨内転位と外転位とで比較したものです。

肩甲骨内転位に比べ外転位では、肩甲上神経に加わる牽引刺激は、外転位で強く作用することが一目で分かるかと思います。著明な筋萎縮はみられないものの、疼痛と脱力感が主体の症例では、 肩甲帯機能の改善が重要な運動療法となることが理解できます。 肩甲上神経の緊張と肩甲骨ポジショ ンとの関係を理解しておくことは、適切な運動療法を提供する上でも大切なことです。

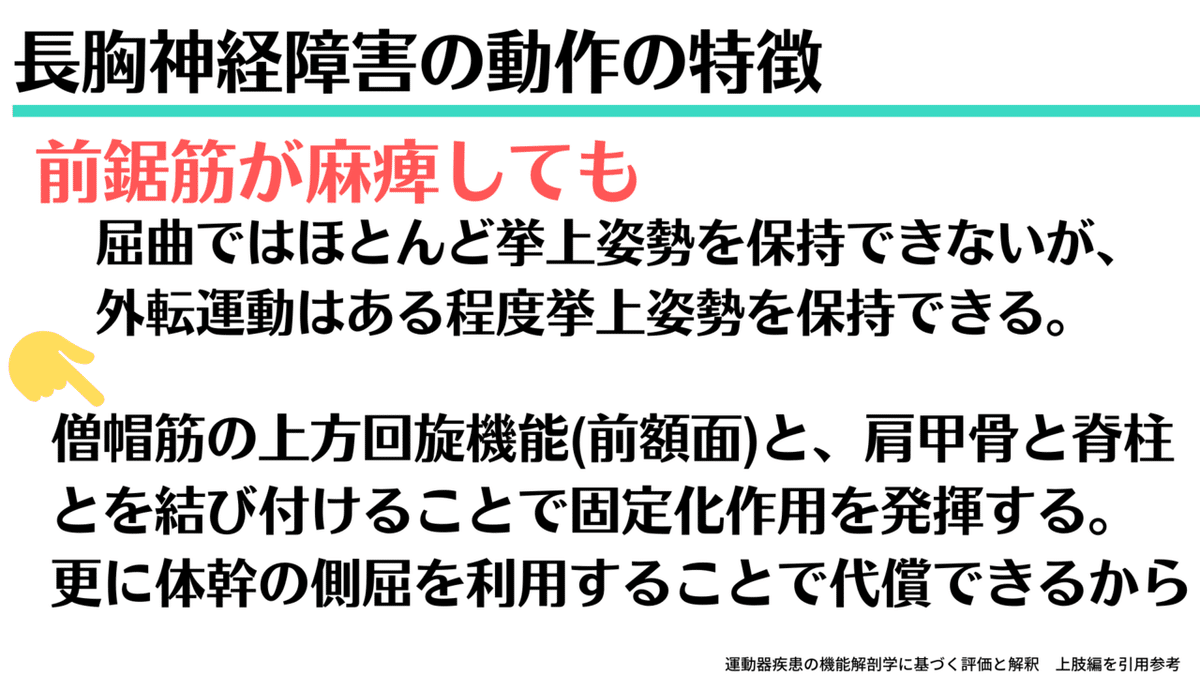

Ⅳ−5.長胸神経・副神経障害

長胸神経は、前鋸筋を支配します。この障害は、別名 「リュックサック麻痺」とも呼ばれます。 長胸神経は鎖骨の下を通過後、腋窩のやや前方を通過し前鋸筋に至ります。 重たいリュックサックを背負った際に、 ストラップが腋窩に食い込み、長胸神経を持続的に圧迫して発症するとされています。 この圧迫が、腋窩の後方で強く作用した場合には腋窩神経障害を発症します。また稀ではありますが乳癌の手術の際に腋窩リンパ節の郭清を行いますが、 その際に長胸神経障害が発生することも報告されています。

肩甲骨の外転成分は円滑な肩甲骨上方回旋の遂行に大切です、肋骨へと引き付ける成分は上肢を外転する際の肩甲骨の固定化作用に極めて大切です。 肩甲骨の固定がなされないと、上腕骨運動の土台となる肩甲骨が落ち着きません、腱板・三角筋がいくら健全であっても力強い外転運動はできなくなります。 長胸神経障害では、この肩甲骨固定化機能が破綻しますので、長胸神経障害特有の現象である肩甲骨内側縁が肋骨から浮き上がる翼状肩甲が観察されます。

Ⅳ−6.副神経神経障害

副神経は脳神経の中の一つで、 胸鎖乳突筋と僧帽筋を支配します。

副神経障害は、頭頸部に発生した癌の摘出術後に起きるケースが大部分と言われています。 この手術では副神経を切除する場合と温存する場合とがあるそうです。 神経を切除すれば僧帽筋は確実に麻痺しますが、温存した場合でも一定期間僧帽筋が麻痺することがあるようです。 もし、副神経障害の症例を担当した場合には、その背景を十分に理解して対応する必要があります。

僧帽筋の作用と副神経障害の動作の特徴

肩甲骨の内転成分は肩甲骨の上方回旋の遂行に大切ですし、肋骨へと引き付ける成分は、 前鋸筋とともに肩甲骨の固定化作用に極めて大切です。

前鋸筋は肋骨側から内側縁 を「引き付ける」役割を果たし、 僧帽筋は背側から肩甲骨内側縁を 「抑え込む」役割を果たしています。 このため、副神経障害においても長胸神経障害と同様に翼状肩甲が観察される場合がほとんどです。

副神経・長胸神経障害の理解のポイント

✅副神経障害の症例は、矢状面での屈曲運動と比較して、 前額面での外転運動において運動障害が明確となります。

✅長胸神経障害の症例は、 前額面での外転運動と比較して、矢状面での屈曲運動において運動障害が明確になります。

Ⅴ.終わりに

ここまで頸椎症と肩関節に関わる神経障害の評価についてまとめてきました。神経障害は他の肩関節疾患と比較すると症例も少なく勉強したことを忘れやすかったり、覚えることが沢山あり理解に苦しむこともあるかと思います。

苦手意識を持たれがちな神経障害ですが、このnoteを通じ、少しでも理解を深めることに役立つことができたら幸いです。

Ⅵ.引用文献

・病態動画から学ぶ臨床整形外科テスト

・肩関節痛・頚部痛のリハビリテーション

・運動器疾患の機能解剖学に基づく評価と解釈 上肢編

・適切な判断を導くための整形外科徒手検査法エビデンスに基づく評価精度と検査のポイント

・病気が見える運動器・整形外科

・運動器障害の「なぜ?」がわかる評価戦略

・安藤 哲朗:頸椎症の診療.臨床神経学 52(7).2012

・森原 徹 リハビリテーションに必須の評価法と活用法 肩関節痛のリハビリテーションに必須な評価法と活用法 Jpn J Rehabil Med54:841-848.2017

ライター紹介

個人Twitter:@Sho_Higu

運営団体Twitter:@N_Reha_Labo

運営団体HP:https://n-rehabilitation-labo.jimdofree.com/

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?