地域在住高齢女性に対して運動は転倒予防効果があるか?

こんばんは。

今日はさすがに肩ではなく、転倒予防で。

フィンランドの調査です。

900人以上に対してRCTで2年間も追跡するって、すごい研究だと思います。

ポジティブな結果になってるし、素晴らしい!

ぜひ、読んでみてください。

抄読論文

Rikkonen T, Sund R, et al.

Effectiveness of exercise on fall prevention in community-dwelling older adults: a 2-year randomized controlled study of 914 women.

Age Ageing. 2023 Apr 1;52(4):afad059.

PMID: 37097767; PubMed. DOI: 10.1093/ageing/afad059.

ーコミュニティに住む高齢女性における運動の転倒予防効果: 914人の女性を対象とした2年間の無作為化比較試験ー

Free access

要点

【はじめに】

フィンランドでは2000年から2050年にかけて60歳以上の人口比率が2倍以上に増加すると予想されています。

日本にも引けを取らない高齢化率ですね。

ここに問題を感じており、高齢者の転倒予防として運動に着目しています。

これまで、長期間にわたって転倒予防を追跡した研究は見られていません。

そこで、今回は6ヶ月間の運動介入と、1年間の自主的運動が2年間にわたる追跡の中で転倒に影響するか調査したものになります。

【方法】

上記のようにアウトカムを転倒と転倒メカニズム、怪我を有する転倒状況という形で調査しました。

運動介入としては、6ヶ月間はジムセッションや太極拳のセッションを週1回実施しました。

それに加えて12ヶ月間は市営のジムなどを無料で使用する権利が与えられました。

コントロール群はこれらの介入はありません。

(日本だとえこひいきと言われそう…)

(そして、絶対盲検化出来なさそう…私はなんでジムタダで使えないの?プンプン者続出)

【結果】

転倒経験者はあまり変わりませんが、転倒回数で見ると介入群が少ない結果でした。

つまり、コントロール群は同じ人が何度も転倒する回数が多かったということです。

また、転倒場所として、屋外よりも屋内歩行で差がつきました。

これも屋内で転倒することが多いとされていますが、それに沿ったものになるかと思います。

転倒による受傷を見てみると、介入群では転倒しても受傷なしが多く、重度の転倒者が少ないという結果になりました。

また、骨折を生じた人数には差があり、介入群が少ない結果でした。

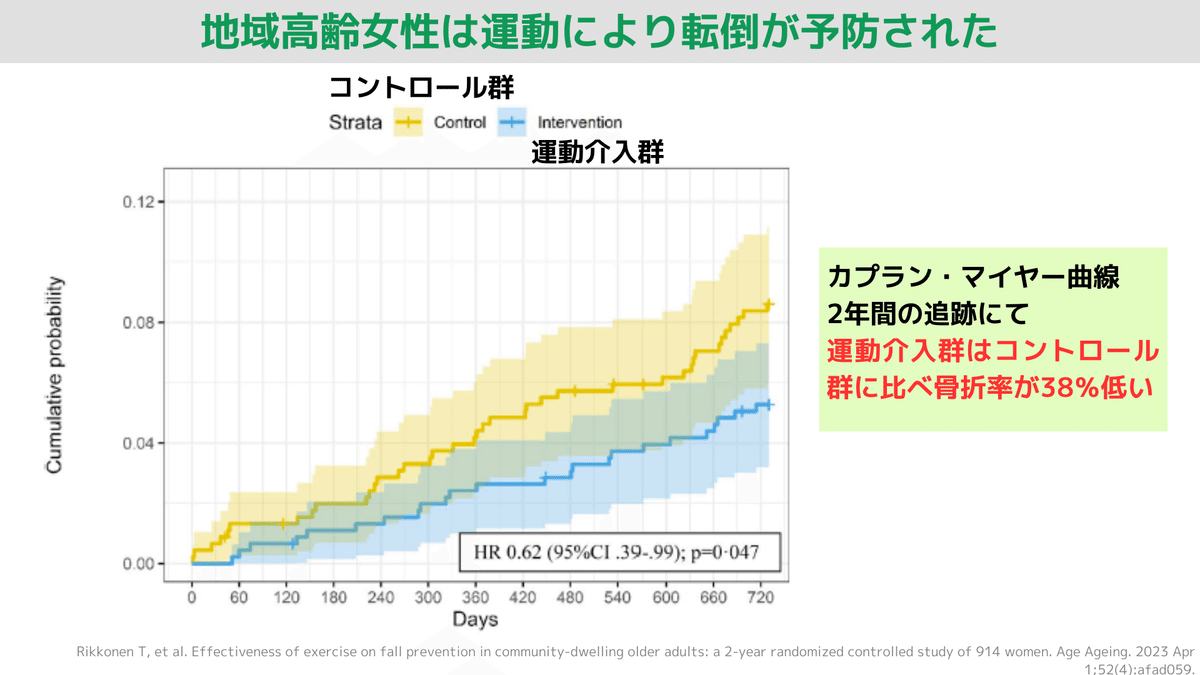

それを生存曲線で表した図がこれになります。

これをみるとすごく差がありそうですが、確かに差はあります。

2年間の最終点でみると38%介入群が低いということになるので、比較的大きな差です。

つまり、介入群は転倒回数も少ない上に、転倒しても骨折まで結びつくリスクが低かったということになります。

【考察】

本研究は転倒報告が一定期間経ってからの振り返りではなく、SMSで随時連絡が入る状態の調査であったということです。

つまり、思い出しバイアスがかなり抑えられている状況です。

これにより、転倒カウントの正確性はこれまでの研究と比較してかなり高いと言っています。

確かにこれはそうだと思います。

また、コミュニティエクササイズの研究だということは問題にしています。

確かに、序盤でも述べたように、日本でこの振り分けとサービスをすると、完全に不公平感が出て、研究が成り立たないような気がします。

ただ、ここでは、これはさほど問題ではないとしています。

なぜかは、よくわかりません…

どのように活用するか

本研究は大規模RCTかつ、2年間の追跡調査という、素晴らしい規模の研究であると思います。

運動内容がかなり曖昧という問題はありますが…汗

それでも運動の効果というのは言ってもいいレベルかと思います。

つまり、運動効果により、転倒回数が多く生じるような高齢者を抑制できた可能性があります。

また、転倒しても受傷する確率が低かったことは、骨や筋の強化が図られていた証拠になるかと思います。

よって、この研究は本邦の健康運動教室等でも参考にすることができると思いますし、積極的にトレーニングを取り入れていくことのポジティブな結果になると思います。

ぜひ、運動を続けていって、転倒での受傷者を減らしたいですね!

本日も、最後まで読んでいただきありがとうございました!

↓関連記事