【2020年最新】受験シーズン/デジタル施策特集

センター試験も終わり、本格的な受験シーズンが到来。

この時期をモーメントに、企業も応援キャンペーンが毎年行われているが、今年はどうであろうか。気になる事例をピックアップしたい。

(1)【サントリー】C.C Lemon / C.C 修造の受験相談室

毎年恒例の松岡修造を起用したサントリーの受験応援コンテンツ。松岡修造が、Webコンテンツや公式Twiiterを通じて、受験生に応援メッセージを投げかける。

・公式Twitter カンバセーショナルカード(1/27)

https://twitter.com/cclemon_suntory/status/1206393506006093826

/#CC修造の受験相談室

— C.C.Lemon サントリー (@cclemon_suntory) December 16, 2019

\#CCレモン と #松岡修造 は 受験生を応援✨#ガンバレモン

まずは@cclemon_suntory をフォロー!#CC修造 に受験の悩みや不安を投稿して

相談すればリプ動画が届く【2/10まで】

さらに1/14AMまでの応募から抽選で50名様に

キミだけのリプ動画が⁉ https://t.co/dVCwAxVPJT

→ユーザー選択によって、松岡修造のリプ動画が自動返信される仕組み。

→さらに、50名にオリジナル返信が届く企画。

特設サイト

https://www.suntory.co.jp/softdrink/cclemon/campaign/

(2)【明治】R-1/ 応援します、受験生。

歩くパワースポットと言われるSHOCK EYE氏を起用した広告キャンペーン。SHOCK EYE氏は、湘南乃風のメンバーであり、本来はミュージシャンであるが、2019年末から「SHOCK EYEさんを待ち受けにするといいことがある」という噂が広まり、実際にスマホの待受画像にする人が増えたという知る人ぞ知る流行があった。受験生のインサイト「=御利益が欲しい、受かりたい。」と企業側の狙い「=彼らの健康促進を担いたい、R1を飲んでほしい」のマッチングを狙った施策と言える。

特設サイト

https://www.meiji.co.jp/dairies/yogurt/meiji-r1/juken/

公式Tweet ※センター試験本番にプロモトレンドも実施している

\いよいよセンター試験本番✏/

— 明治プロビオヨーグルトR-1 (@yogurt_r1) December 31, 2019

受験応援アンバサダー

SHOCK EYEさんによる

応援メッセージです✨

体調を整え、

さらに運も味方につけ

大切な試験当日、

あなたの力が思い切り

発揮できることを願っています。

応援します!受験生

明治R-1#R1#shockeye#学業成就#歩くパワースポット pic.twitter.com/gb5SZqIr4X

(3)【ネスレ】KitKat キット想いとどく

キットカットは「きっと勝つ」という語呂合わせから、受験生を応援する象徴的なブランドとしての歩みがあり、この時期に登場する必然的な土壌がある。今年も受験生応援キャンペーンを実施しているが、デジタル上の取り組みとしては小規模で、今のところ、大きな話題量は、見られない。

お守りになる「キットカット ミニ 応援メッセージパック」

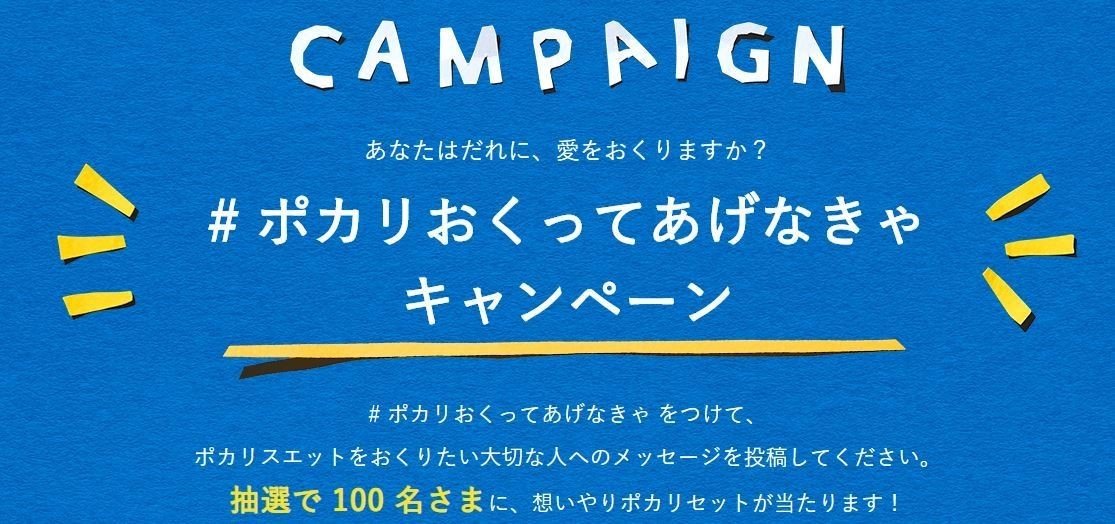

(4)【大塚製薬】ポカリスエット ポカリおくってあげなきゃキャンペーン

ポカリは受験にフィーチャーしているわけではないが、昨年から継続している「 #ポカリおくってあげなきゃ 」のコンセプトが受験応援とも合致。

1/24より開始しているツイートキャンペーンでは、受験を絡めた応援メッセージも多く見ることができる。

特設サイト

まとめ

受験期は、受験生やファミリーに関連がある商材を持つ企業にとってチャンスではあるが、受験期に(KitKatのように)消費者の頭の中に連想されないブランドは、企業がSNSキャンペーン等で一方的に風を起こそうとしても、無風に終わるか、苦戦してしまう。

ブランド側に突破口がない場合、消費者側のインサイトにヒントがあるか無いか検討すべきで、今回のケースで言えば、「SHOCK EYE」さんの事例がそれに該当する。R-1とSHOCK EYEは特に関連性は薄いが、既にご利益があり、お守りにする傾向があったのは事実で、R-1がその風を活用しようとした、ということになるのであろう。

今後、受験期同様、節分、バレンタイン、ホワイトデー、エイプリルフール、新学期等、象徴的なモーメントが多くなる中で、企業側は、いかに工夫したコミュニケーションができるかを注目していきたい。