ここまで調べた 持将棋と千日手【2】「千日手」編

〈著〉けんゆう 〈監修〉将棋史学同人

千日手

千日手の現行規定は以下のようになっています。

1. 同一局面が4回現れた時点で「千日手」となり、無勝負とする。また、循環手順の途中で両者合意があった場合には、同一局面4回未満であっても千日手指し直しを認める。

2. 千日手が成立していた場合でも、両対局者が指し継いだ時点で千日手を打開したものとみなし、同一局面に戻らない限り、指し直しとはしない。

3. 連続王手の千日手は反則である(第8条反則の第7参照)。なお、同一局面とは、「盤面・両者の持駒・手番」がすべて同一を意味する。

※第8条第7項

連続王手の千日手とは、同一局面が4回出現した一連の手順中、片方の手がすべて王手だった場合を指し、王手を続けた側がその時点で負けとなる。

従って開始局面により、連続王手の千日手成立局面が王手をかけた状態と王手を解除した状態の二つのケースがある。

こちらも持将棋と同様2019年に改正されています。

第1項の「両者合意~」の部分は元々不文律として存在していたのを明文化したもの、また第2項は反則における投了優先から棋譜優先への変更の影響であると考えられます。つまり同一局面に対する認識が完全ではないため後日実は千日手だったのでは?と蒸し返された場合の免責と思われます。こちらについては後段で取り上げます。

どちらも持将棋のような根本的な改正ではなく運用上の問題にとどまっていると言っていいでしょう。

千日手は反則です

それでは歴史の時間です。

千日手が史料に初めて登場するのは二世名人大橋宗古による「象戯図式」寛永13年(1636年)です。持将棋のときも宗古でしたね。なかなか重要な役回りを担っています。

そこに書かれていたのが“棋道治式三カ条”と呼ばれる以下のようなものです。

如此逆馬ニ入時ユキ所ナキ馬※8アイニ打事ナカレ(図9①)

如此二歩打事ナカレ(図9②)

如此打歩ニテツムル事ナカレ(図9③)

此馬クミヲ千日手ト申三度仕テ後ニハシカケノ方ヨリサシカユヘキナリ(図10)

▲ 如此歩ヲトル時

● カコヒニ歩ヲ打

▲ ナリ歩ノアトニ歩打

● 歩ニテナリ歩トル

▲ 歩ニテ歩ヲトリナル

● 又カコヒニ歩ヲ打

同手三度仕後ハシカケノ方ヨリサシカユヘキナリ(図11)

現代語訳をすると

入玉した時に行き場のない駒を打って合駒をしてはいけない

二歩を打ってはいけない

歩を打って詰ましてはいけない

同じ手を三回繰り返した場合仕掛けた側が手を変えなければならない

となります。三カ条なのに4つあります。引用する文献によってどれか一つが抜かれてちゃんと三カ条になっていたり、二歩と打ち歩詰めがまとめられて三カ条になっていたりと揺れがあります。そのためなぜこれらを三カ条と呼ぶようになったかは残念ながらわかっていませんが本論に関係ないため置いておきます。

1から3は反則について書かれたものであることがわかると思います。つまり4番目に掲げられた千日手も元々反則であったはずです。

また、千日手の1つ目の図以外すべて持ち駒を打つことについて書かれていることもわかると思います。持将棋のときにも触れましたが、古将棋類に持ち駒制はありません。そのため新しく作られた「持ち駒」に付随して導入された反則を周知する目的もあったのではないでしょうか? ちなみに中将棋等では行き場のない駒は反則にならなかったりします。(行き場のないところに指してはいけない、と書かれていないということはこの時代の本将棋では反則ではなかった? 真相はわかりません。)

新ルールである「持ち駒」によって詰みやすくなったために持将棋は減りましたが、駒の取り合い打ち合いが新たに発生したために千日手は逆に増えることになってしまったわけです。痛し痒しですね。

さて、千日手が反則であったために明治以前に千日手の棋譜は残っていません(もしかしたらあるのかもしれませんが見つけられていません。ご存じの方は情報を)。基本的に反則は戻してやり直せたため(前述通り反則が即負けとなったのは昭和33年(1958年)以降) 千日手模様は発生しても打開した棋譜しか残らないという仕組みになっていたはずです。

ただし、阪田三吉 対 関根金次郎というビッグネーム同士の対局で、反則により勝負が決するという事件が起きた可能性があります。

昭和4年に発表された『将棋哲学』において阪田が回想しています。

ズンズン指してゐるうちに『千日手』が出た。自分が攻勢に出て、関根さんの王将に対して打つた駒が千日手になつて、につちもさつちも動けなくなつたのだ。関根さんは千日手になることをチャンと見抜いていたのだ。さて千日手が出て、わたしの方から仕掛けてゆくことができなくなると、関根さんは『この将棋は自分の勝ちだ、坂田さんの方から千日手をだして行き詰まつてしまつたのだから自分の勝ちだ』と将棋道の先例を楯にとうとう勝負を打切つてしまつた

「発奮の千日手」として有名なこの将棋は明治39年(1906年)に指された千日手模様の打開に失敗して負けたものではないか?という説や、実際に反則負けとなった対局が存在するが未発表なのではないかという説があり、確定していません。

後年、花田長太郎八段 対 阪田三吉※9(昭和12年(1937年)いわゆる天龍寺の決戦)の観戦記において菅谷北斗星がこのエピソードを引用しているため[17]、千日手で反則負けになること自体は受け入れられていたと考えられます。

反則は嫌なので指し直そう

とにかく、千日手は反則なので手を変えなければいけないということです。しかし、棋道治式によって定められた「シカケノ方」とはいったいどちらなのでしょうか。

現代の感覚で普通に読めば千日手となる循環手順を開始した側であると考えてしまいますが、当時の棋士たちの解釈は違っていました。「シカケノ方」は手を変えなければ負けてしまうわけですが、もちろん手を変えて負けてしまうのも避けたいわけです。宗古の示した図はどちらも玉に対する攻めであるため「シカケ」とは「玉を攻めること」と解釈することにしたのです。受けている側は手を変えれば自玉が詰んで負けてしまう可能性がありますが、攻めている側は手を変えても即座に負けることはないからです。この考えは後に「玉本位」という語句でもって説明されていくことになりますが、この「玉本位」は相当曖昧な考え方で、数々の問題を生む原因ともなってしまいました。

明治末期に入ると序中盤の研究が進み、終盤の玉が詰む詰まないというところ以外での千日手模様が多発するようになってしまったのです。

明治44年(1911年)、土居市太郎五段 対 木見金治郎五段の対局において千日手の打開で問題が起き、立会であった阪田が判定を下せず“無勝負”になる事件が起きます[18]。

図12から△6五銀▲同銀△6四銀▲6六銀……で千日手模様になりました。一体どちらが「シカケノ方」か? 木見は▲6六銀が“シカケ”であると主張し、阪田も納得しかけますが、土居も△6四銀が“シカケ”であると主張し、阪田は甲乙つけがたしと勝負を預かったのです。

大正14年(1925年)、根岸勇四段 対 大崎熊雄八段 角落ちの対局(図13)。

実戦はここから△2一飛▲4八角△8一飛▲5九角……と千日手模様です。こういう手詰まりは「玉本位」でどうしても説明をつけられません。そのためこの将棋も協議の末に“勝負預かり”と判定され無勝負になってしまいました[19]。

たまになら問題はあるもののこのように立会の責任の下で無勝負を宣言すればなんとか収まりますが、頻出すると困ります。土居市太郎は昭和18年(1943年)に大正期当時を回想して「木村義雄氏の出現は受けに古今独歩の強靭さを発揮し、攻めれば必ず指し切らされる時代となり、自然、平手で攻めては面白くない、受けて指そう、といった研究が盛んになったのは勝ちたいと言う人情の表れでもある。であるから、現在技量伯仲の間では攻勢を選ぶより、守備を厳にして相手の攻めを待つ方が勝率が多くなったのである。これがそもそも最近問題となっている千日手発生の遠因ではないかと私は思う」と語っています[20]。受けが重要視されることにより流行る千日手。そういえば近年にも受けに特徴を持つ棋士が千日手を連発したことがあるような?

とにかく、毎回揉めて、偉い人を呼び出して、議論紛糾して、結局無勝負ね、だと労多くして功少しという話になってしまいます。そこで当時の棋士団体の一つである“東京将棋連盟”では大正14年(1925年)9月18日の総会において「千日手は無勝負として指直すこと」という規定を発行します[21]。揉める前に全部潰そうという力技ですね。千日手が反則にならず指し直しになるという画期的方針の登場です。ただし、玉が詰むような場合はこれまで通り仕掛けた側に打開の義務がありました[22]。

① 同一手順が繰り返される

② 仕掛けが特定できるか?

A. できた場合仕掛け側より手を変える(同一手順を繰り返すことは反則)

B. できない場合は千日手が成立し指し直し(手番はそのまま)

という流れです。持将棋と違って1局と数えないため手番や手合の変更はありません。論理展開として「千日手手順に入ってしまうともう打開はできない。ならば最初から指し直して千日手手順に入る前に手を変えろ」ということと考えられます。

さあ、これで万事解決もう揉めない、ルール通り指し直そう、となればよかったのですが、まだまだ曖昧なので当然問題は起きます。

指し直し?反則?

大正15年(1926年)に行われた橋爪敏太郎初段 対 萩原淳四段 角落ち (図14)です。

後手玉は受け無しです。よって先手玉を詰ますしかありません。ここから萩原は△6八銀と打ちます。橋爪も自玉が詰んでしまえば当然負けなので詰まないよう▲8八玉と逃げる一手です。△7九銀不成、取れば詰みなので▲7七玉△6八銀不成▲8八玉△7九銀不成……。現代の目では連続王手の千日手により打開義務は当然萩原にあると考えますが、「玉本位」しか指針はありません。受けなしの萩原は“自玉本位”により橋爪が「シカケノ方」であると主張します。一方の橋爪も詰む方に逃げるわけにはいかないので“自玉本位”により萩原が「シカケノ方」であると主張するのです。立会陣は大いに悩み議論紛糾しましたが、結果として実際に王手を受けている“橋爪玉を本位”とし、萩原が「シカケノ方」であるので手を変えよと結論付け、萩原は投了することになりました[19][23]。

続いて昭和2年(1927年)、問題の将棋が2つ出現します。

第一の問題局、宮松関三郎六段 対 花田長太郎八段(図15)。

ここから▲5八飛△2二玉▲2八飛△3一玉と千日手模様になります。このまま続けばどちらも玉に仕掛けていないため千日手成立で指し直しですが、宮松は▲8八銀と引き手順を変えます(図16)。

それでも花田は△8二飛と引き手待ちを続けます。以下▲7七銀上△8四飛▲8八銀△8二飛▲7七銀上△8四飛(現行規定ならここで同一局面4回により千日手)とまたも千日手か?となったところで宮松はやはり千日手を嫌い▲5八飛と振るのです(図17)。

こうやって途中で手順を変えてしまうと、同一手順を3回繰り返すことなく無限に指し手を続けることができてしまうのです。この問題はあとを引き、解決を見るのはなんと昭和58年(1983年)になるため後述させていただくことにします。この時代においては局面の打開がなされないために協議が行われ、千日手ではないにも関わらず“無勝負”となってしまいました[24]。

第二の問題局、平野信助五段 対 木村義雄八段 角落ち(図18)。

ここから△5七金▲4六金打△4七金▲同金……。千日手模様ですが平野は玉に仕掛けているのだから木村が手を変えるべきと主張し、木村は手を変えなければならないのなら投了せざるをえないと主張します。立会の土居は平野が手を変えても玉が詰むわけではないため木村に打開の義務はないとし、千日手無勝負と裁定を下しました。しかし、この千日手は議論を呼び、詰まない場合においても玉に対して仕掛けている場合は千日手が成立せず手を変えなければならない、と規定の修正が行われることになりました[22][25]。

この後も揉めたり揉めなかったり、細かな修正が行われていたようですが、昭和6年(1931年)頃に非常に大きなルールの変更が行われています。それは

中盤以下において千日手を生じた場合は全然持将棋とみなす

というものです。千日手が持将棋に出会ってしまいましたね。当時はタイトル戦でなくても1局に2日とか3日とかかっていたため、両者がガッツリ時間を使った後に無勝負にするのは労苦に合わないということでしょうか。ただ、後述しますが当時の成績の取り扱いにおいて無勝負と持将棋では雲泥の差を生じるため、制度としての大転換となります。

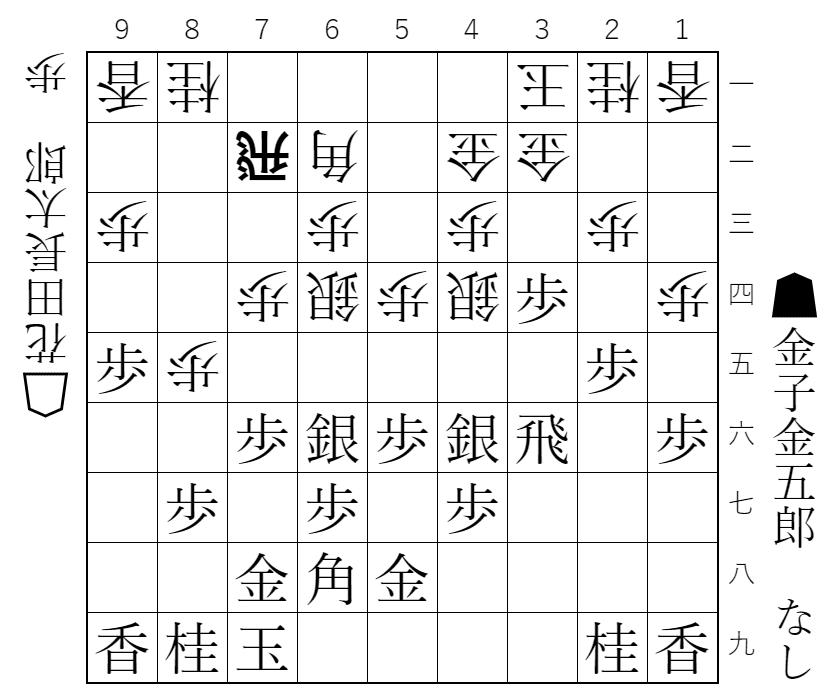

実際にこの規定が昭和6年(1931年)に金子金五郎七段 対 花田長太郎八段の対局で適用されています(図19)。

ここから△4二角▲3四銀△2四角▲2五銀……となり千日手になりました。ここまでは問題ありません。この将棋は一段差の対局のため平香交じりであり、指し直しならそのまま平手(下位者先)で、持将棋として1局と数えた場合は手合が変わり香落ちとなります。問題はこの千日手になった局面が序盤なのか中盤なのかということで、「既に終盤に近い」と判定され持将棋になり次局は香落ちが指されることになりました[26]。

千日手かどうかというところですら揉めるのに、序盤なのか中盤なのかという更に曖昧な規定を盛り込んでしまうと収拾がつかないのではないのでしょうか? ただ残念なことに、この規定がどのような変遷を経て消えていったのかは未発見のため調査中であります。

同一手順三回というのも曖昧であるし玉本位というのも曖昧なのです。しかし、東京の棋士たちはあくまでこの二本柱は維持し、揉めたら都度解決するという態度を通すことになります。一方、関西では神田辰之助を筆頭にした“十一日会”という団体が昭和7年 (1932年)に興り、そこでは「局面の如何に関わらず千日手は指し直し」と一歩踏み込んだ規定を作っています[27]。

昭和10年(1935年)、時代は実力名人制の時代へと突入していきます。関西棋界では首魁の神田が七段であったことから、これを八段にして名人争いに加えようと東京の八・七段全員との対局を行います。そう、神田事件の原因です(ここまでちゃんと読んだ人は詳細をググっているはずなので説明はしません)。

この重要な対局でもやはり問題が発生します。しないわけがありません。大阪で行われた神田辰之助七段 対 土居市太郎八段がそれです。

図20からから土居は△8六角と打ちます。王手なので神田は▲5七玉と逃げます。土居は△7五角と詰めろを掛けますが、神田は▲6八玉と逃げる(図21)わけです。

土居がここで△8六角と出れば千日手模様です。東京の規定では“玉本位”に“シカケ”ているのは土居なので千日手にはならず手を変えなければなりません。ただし、関西の規定では千日手なのです。土居は「先手玉は6八に逃げる以外の手もあり、自玉は▲2三歩成から攻められて悪い。そのため手を変えることはできない。変えなければならないのなら投了する」と主張しますが、神田も手を変えません。結局現地では結論を出せず日本将棋連盟による協議が行われ、土居が「シカケノ方」であるから千日手は成立せず手を変えよという東京方の規定による判断になり、土居が投了することになったのです[28]。

千日手は踊る、されど進まず

千日手を打開すべきなのかどうなのか、成立するのかどうなのかという問題を見てきましたが、実のところ千日手は別の側面からも問題を起こしています。それは最初に述べた通り元々“反則”であったことに起因します。反則であったものがプロの都合によって反則でなくなってしまった、それをよく思わない人がそれなりにいたようです。

菅谷北斗星や倉島竹二郎、前田三桂※10といった人物たちが千日手を打開せず指し直しを良しとする棋士を痛烈に批判していきます。

それでもどこ吹く風、最善を求めるあまり千日手が連発されていき、打開するためであった指し直し局においてすら千日手にしてしまうような状況に陥いることになります。

昭和11年(1936年)、前年の神田事件の結果誕生した「将棋革新協会」の看板とも言える金子金五郎八段 対 花田長太郎八段の対局で事件は起きます。なんと千日手が4回連続で発生してしまったのです。困ったのは後援している朝日新聞です。将棋連盟から花形棋士を引き抜いた形で開始された棋戦なのにその両者の将棋が一向に決着しないからです。千日手1局目は2月28日に開始されますが、図22より△8四角▲4八角△7三角▲2六角……となり千日手となりました。

2局目は3月8日に開始され、図23より▲5七角△8二飛▲6八角△7二飛……で千日手です。

掲載可能な棋譜が切れたのでしょうか、朝日新聞は3月18日から苦肉の策として異例の千日手局の掲載に踏み切ります。その後は別の棋士による将棋が掲載されますが、金子・花田が観戦記者として登場し千日手の釈明をするなど影響が続きます。結局さらに千日手が2回発生し、5度目の対局である決着局は3ヶ月以上経過した6月27日から掲載されることになったのです[29]。

直後の6月29日に神田事件は収束し、ついに専門棋士の団体が「将棋大成会」に統一されます。ただし、棋士が一致団結したところで千日手の火種は絶えることを知りません。昭和15年(1940年)5月21日、土居市太郎八 段 対木村義雄名人 第2期名人戦第3局という大舞台で事件発生です。

図24から土居は攻めては悪くなると見て▲6九玉と手待ちを行います。

△3一玉▲7九玉△2四角▲6九玉。ここで土居に打開の意思なし、木村も打開は不可能とみて合意により千日手が成立します。

6月3日指し直し局、駒組みが飽和しやはり手詰まりになっています(図25)。

土居はなんとか打開をしようとして組み替えます(図26)が、しかしやはり攻めることができず、ここから△5一角▲4九飛△6二角▲2九飛△5一角となり、またも千日手が成立します。

名人戦における連続千日手。これにはさすがの棋士たちも問題であると感じたのでしょう。関根十三世名人が両対局者に電報を打つに至ります。

「シンキイツテンサスベシ」

6月25日の再度指し直し局(図27)、両者による必ず打開するという意志をもって指された将棋は定山渓の決戦と呼ばれる名局※11となり、土居の勝利で終わることになるのです[30][31]。

千日手が多すぎるとこのように棋戦の進行にも支障をきたしてしまいます。将棋連盟としてそれは困る、だが棋士の立場から千日手もやむをえない。という板挟みにより同年8月20日から開始された朝日新聞の棋戦“昭和番付編成将棋”の規約に「千日手は翌日直ちに指し直し、再度発生の場合には引き分けとして双方半星を与える」という一文を追加することになりました[32]。ここでも千日手が持将棋に出会いました。よく会いますね。運営側は指し直しが行われるのは最大1回で安心、指す側は打開して負けるより引き分けのほうがマシかという妥協ですね。

ひとまずの決着

さて、この後もまた種々問題は起きたのであると考えられますが、持将棋のときと同じく、戦争の激化を受けての新聞将棋の下火により、何かが起きるということもなく終戦を迎えることになり、時は戦後に移ります。

千日手の規定においても戦後大きな変革が起きます。それが「連続王手の千日手」です。

こちらも持将棋と同じく確定した資料が見つけられていないので時期は不明瞭なのですが、『将棋世界』昭和23年(1948年)12月号に記載があるためこの時期までには改正されていることがわかります[33]。

「連続王手の千日手」とは何か? これはつまり「シカケノ方」を「玉本位」よって決定することを極小に限定するということです。攻めているとか仕掛けているとかいう曖昧な語ではなく、“王手”のみに限定することで議論の余地をなくすことにあります。これにより千日手は「連続王手の千日手」は反則、それ以外は指し直しという枠組みができ上がり、打開義務の議論は終結することになったのです。

現代の視点からは、なぜ「連続王手の千日手」は反則なのだろう?という疑問になりますが、歴史を鑑みた場合、反対に「連続王手の千日手」“以外が反則ではなくなった”ということなのです。

【3】へつづく

《註》

※8 この時代「駒」のことを「馬」と呼んでいたため読み替える必要があります。

※9 当時阪田は将棋界から追放されていたため無段扱いでした。阪田は名人を自称した経緯から九段格で指すことを熱望しましたが受け容れられず結局八段格として平手での対局となります。ただし、振り駒をしたフリをして実は内々に阪田を後手とする折衷案が採用されました。

※10 将棋月報という大正から戦中にかけて発行されたアマチュアによる将棋雑誌に多くの記事を執筆した人物。

※11 現代ではこの先手陣をして“土居矢倉”と呼んでいますが、当時の“土居矢倉”は千日手局における先手の陣形であり、今でいう“流れ矢倉”の一類型でした。おそらくこの3局の混同による勘違いが原因として現代において“土居矢倉”の呼称が生まれたものと思われます。

本文中[ ]付番号は、参考文献の番号となります。

本稿より引用・転載を行う場合は、引用・転載箇所を判別できるよう記載したうえで、以下のように本稿を出典元ととして明記してください。

〈けんゆう『ここまで調べた 持将棋と千日手』将棋史学同人、2023年〉

また、引用・転載した記事等を、コメント欄にてご紹介いただけますと幸いです。