そもそも障害者差別解消法って? よく聞く合理的配慮や社会的障壁とは?

障害者差別解消法は2016年に施行された法律で、障害を理由とする差別をなくし、誰もが平等に暮らせる社会を作るために制定されました。

皆さんも見聞きしたことがあるかもしれませんが、「合理的配慮」はこの法律で定められたもので、事業者(企業や団体、店舗、個人事業主なども含む)による提供が義務付けられています。

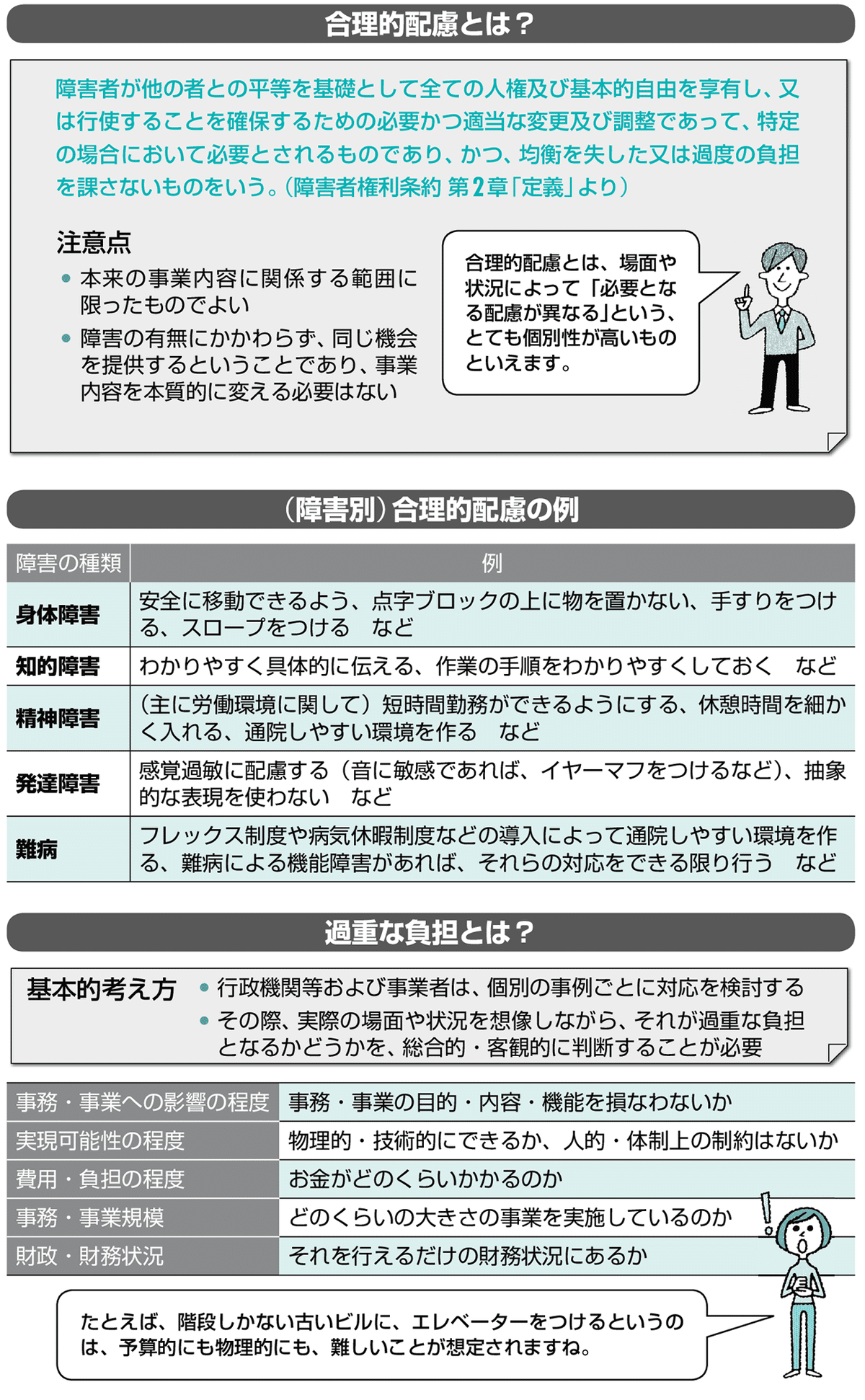

合理的配慮とは、障害を持つ人が直面する社会的障壁を、事業者にとって負担が重くなりすぎない範囲で取り除き、誰でも平等にサービスを利用できるようにすることをいいます。

ですが、適切に合理的配慮を提供するには具体的に何をどこまでやるべきなのか、そして社会的障壁とはどういうものを指すのか、しっかり理解している必要があります。

そうした知識を1冊で解説した本が、『これならわかる〈スッキリ図解〉障害者差別解消法 第2版』(翔泳社)です。

本書では障害者差別解消法と障害者雇用促進法について分かりやすく解説し、2024年の改正法の重要ポイントも丁寧に説明しています。また、現場での実践にも役立つ知識も紹介しています。

今回は本書から、「第1章 障害者差別解消法ってなんだろう」の一部を抜粋して紹介します。障害者差別解消法、社会的障壁、合理的配慮など基本的な事柄について、まずは概要を掴める内容です。

障害の有無に関わらず、誰もが暮らしやすい世の中に近づけるには、少しずつでも対応を積み重ねていくことが大切です。本書がその一助として役立つことができれば幸いです。

◆編著者について

二本柳 覚(にほんやなぎ あきら)

京都文教大学臨床心理学部臨床心理学科准教授。修士(福祉マネジメント:日本福祉大学)。専門は社会福祉専門職養成、ケアマネジメント、精神保健福祉。

◆著者について

角谷 勝巳(かくや かつみ)

社会福祉法人名古屋市総合リハビリテーション事業団障害者就労支援センターめいりは所長。修士(福祉マネジメント:日本福祉大学)。

若山 隆(わかやま たかし)

日本福祉学生相談室専任カウンセラー、スクールカウンセラー等を経て、現在は、星城大学非常勤学生カウンセラー。臨床心理士。公認心理師。

澤田 佳代(さわだ かよ)

日本福祉大学福祉経営学部(通信)助教。修士(人間発達学:愛知県立大学)。精神保健福祉士、公認心理師、臨床発達心理士。

上田 紗津貴(うえだ さつき)

京都文教大学臨床心理学部臨床心理学科助教。博士(心理学:関西学院大学)。

「障害者」ってだれのこと?

そもそも「障害」ってなに?

障害を辞書で引いてみると「さまたげること」「個人的な原因や、社会的な環境により、心や身体上の機能が十分に働かず、活動に制限があること」小

学館『大辞泉』より)などと書かれています。これを見ると、「日常生活をするにあたって、不便を感じてしまう状態」を「障害がある」と考えてよさそうです。

しかし、実は日常生活に不便を感じる人は、そんなに少なくはありません。たとえば、ある調査によれば、おおむね7割の人が眼鏡やコンタクトレンズを使用しているという結果が出ています。ものが見えにくい、という不便を感じている人は実際とても多いのです。しかし、眼鏡やコンタクトレンズをしている人を障害者と呼ぶでしょうか?

現在、医療や科学技術の進歩は目覚ましく、さまざまな「不便を解消」できるようになりました。しかし、解消できていない課題はまだまだ多く存在しており、支援を必要とする人は大勢います。

法律によって「障害者」の定義が異なる

しかしながら、そんな人々に支援をしようにも、具体的に誰を支援する必要があるのかが明確になっていないと、手の出しようがありません。そのため、各法律で「障害者とはどういう人か」を定義しています。

たとえば、わが国の障害者施策の基本となっている障害者基本法では、障害等によって「継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」としていますし、障害者雇用促進法では障害を持っていて「長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、または職業生活を営むことが著しく困難な者」としています。

各法律が目指す目的に応じて、必要な人に必要なサービスが届くように、障害者の定義は整理されているといえるでしょう。

障害者差別解消法ってなに?

障害者差別解消法は具体的な対応をとらせる法

障害者差別解消法とは、すべての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として平成25年に制定された法律です。

平成23年に改正された障害者基本法でも「差別の禁止」は規定されていましたが、さまざまなところで行われる障害を理由とした差別に対して明確に規制をする法律はこれまでありませんでした。

障害者差別解消法の制定によって、障害者差別を禁止するための"具体的な対応"をとることができるようになりました。なお、同法でいう障害者差別とは「不当な差別的取り扱い」と「合理的配慮の不提供」です。

もともとは、「障害者差別禁止法」という名称で検討されていましたが、ただ差別を禁止するだけでなく、さまざまな対応により「差別のない社会を作り上げる」ことを目的としたため、禁止ではなく、「解消」という言葉が名称として用いられました。

障害を理由とする差別って?

この法律では「障害を理由とする差別とはなにか」という、いわゆる定義の規定を置いていません。差別に該当する行為というのは、当然障害の内容や人それぞれの受け取り方などによって変わってくるため、個別の事例ごとに考えていくことが必要になります。

定義をつけてしまうことで、個別性が損なわれてしまうことが懸念されることから、本法は「障害を理由とする差別」の定義づけは行われていません。

そのため、どのような行為が差別にあたるかについては、今後、具体的な事例が提示されたり、裁判例等が積み重なったりする中で、国民に「何が差別行為か」という問いに対し、共通した認識が培われることが期待されています。

「障害を理由とする差別」ってどういうこと?

なくならない差別

「差別」という文字を辞書で引いてみると「取り扱いに差をつけること。特に、他よりも不当に低く扱うこと」(小学館『大辞泉』より)とされています。

障害者福祉の歴史は、障害者差別と偏見との闘いの歴史でもありました。教育を受ける権利、住むところを決める権利、働く権利など、人が当たり前に持つべき権利を、多くの障害者が得ることができない時代がありました。それを勝ち取るため、各団体、個人が運動を行ってきたのです。先人たちの活動の結果、一昔前に比べれば随分と権利が認められてきたといえるでしょう。

しかし、たとえば就労の現場の中で「知的障害だから、こんな仕事しかできないだろう」と、本人の意向も聞かず勝手な想像で業務を決められてしまうことは、今でも少なくないはずです。

また、「車イスだから、階段のある旅館には泊まれないね」と、日常生活を過ごす中での不利益を受けることもあるでしょう。差別はまだまだそこら中に転がっています。

ひと手間で共生できる社会に変わる

障害者は、好き好んで障害を持ったわけではありません。偶然その障害を負い、障害を抱えて生きていくことになっただけです。それを理由にして、生活に制限をかけられることは決して適切ではありません。

また、難しくない範囲で配慮をするだけで、障害がある多くの人がさまざまなことができるようになります。たとえば、視覚障害のある人に対して書かれている書類を読み上げる。車イスが通れるよう階段にスロープをつける。知的障害や自閉症の人用にメニューに写真をつけて、どんな料理かわかりやすくする。どれも少しの手間で解消できる問題です。

確かにどうしても難しいこともあるでしょう。だからといって、障害に対する配慮を放棄することは認められません。

社会的障壁ってどういうこと?

社会にある「壁」

海外旅行に行くと、戸惑うことはないでしょうか。その国の言葉がわからないと、自分が今どこにいるのか理解できません。レストランに入っても、メニューだけではどんな料理が出てくるかわからないこともあるでしょう。

これは、その国の言葉という「壁」があり、そこでの生活を邪魔しているといえます。

言葉を習得するのには相当の時間が必要ですから、旅行などでは、一昔前であれば通訳をつける、今であればスマホで翻訳して意味を調べる、といった方法を使って、この言葉という壁を越えることができます。しかし、通訳もない、翻訳ソフトもない中、知らない外国で「1年間一人で暮らしなさい」といわれたら、結構ぞっとしませんか。

障害者にとっては、その「壁」が社会の中にたくさん存在しているのです。

誰でも暮らしやすくするために

障害者にとって、生活をしにくくさせている「壁」は、手足が動かないなど障害そのものだけではありません。たとえば、段差があって車イスで入れない、テレビの音声が聴こえず字幕もないため内容がわからない、普通学級に行きたいけど特別支援学級しか入れてくれない、結婚したいけど障害者という理由で相手の親に反対されているなど、他にもさまざまな「壁」が存在しています。

これらは、片側から見れば仕方がないことと思うかもしれません。多数の人から見れば、特に問題視することではない、仕方がない、と感じるからです。しかし、それでは共生社会にはなり得ません。

近年外国人用に、多言語で書かれている案内板をよく見かけるようになりました。それと同じように、障害者にとっても、誰にとっても、同じように暮らせるためには、設備面でも、制度面でも、人の心も、変わっていくことが必要なのです。

合理的配慮ってどういうこと?

特別視することではない

合理的配慮とは「障害者を特別扱いしろ」というものではありません。配慮する側・される側どちらか一方の立場が強くなる関係ではなく、等しく平等の関係を築くことができるよう、無理のない範囲での調整を行うことが、合理的配慮と呼ばれるものです。

障害者にとっての困難の中身は、障害それぞれで異なります。また、同じ障害であっても、程度や状況によって必要な援助は変わります。

たとえば、視覚障害者であれば、みんな点字を使えるのでしょうか? 先天的な重度視覚障害であれば、教育の中で点字の読み方を獲得しているかもしれませんが、後天的な視覚障害者の場合、習得すること自体が困難な場合もあります。

実際、ある調査では「点字ができる」と回答した視覚障害者は1割程度だったとされています。そのため、状況に応じて、拡大レンズ等の活用や音声による対応なども必要になってきます。

ときにはできないこともある

障害の状況に合わせた配慮は、比較的容易にできることもあれば、難しい場合もあります。たとえば、建物の改修工事は比較的安価にできることもあれば、何百万円、何千万円とかかる場合もあります。金額が大きくなると、大企業ならできることでも、小さなお店などでは簡単にできるものではありません。

合理的配慮といっても、配慮する側の負担が大きくなりすぎてしまっては意味がありません。あくまでも、できる限りのことをするのであって、無理にでもしなければならないわけではないのです。

どこまで配慮すればいいのかは難しい問題ですが、誰もが暮らしやすい社会は、小さな努力の積み重ねで手に入るかもしれません。やれることをする、ということを大切にしたいものです。

◆本書の目次

第1章 障害者差別解消法ってなんだろう

第2章 具体的にどんな問題があるの?

第3章 障害者雇用促進法も知っておきたい

第4章 障害者雇用をもう少し知りたい

第5章 学校も変わってきた

第6章 バリアを取りのぞくための法律って?

第7章 障害者施策のこれまでとこれから

第8章 障害の種類を知っておこう

いいなと思ったら応援しよう!