【私の感傷的百物語】第十話 怖いビデオゲームの思い出 後編

遊べば必ず嫌な思いをすると分かっていても、僕が怖いビデオゲームを観たり、遊んだりしてきたのはなぜか、と考えてみます。被虐的な嗜好のため、見栄を張りたいがゆえの虚勢のため、などなど、コンプレックス(複合)的な理由があるかとは思うのです。しかし一番大きな理由は、「この世とはまた違った、しかし、たしかに繋がっている世界があって欲しい」という潜在的な願望があって、これを怖いゲームの内容によって満足させていたのでしょう。

そんなゲームたちにあえて僕から求める要素があるとすれば、「現実へ戻るきっかけ」を作って欲しいのです。怪談噺では、最後に語り手(ストーリーテラー)が「と、いうお話でした」と言うことで、観客の意識は現実に戻され、演者へと拍手を送ります。演劇のカーテンコールで、役者さんに花束が渡される場面でも同様の現象が起こるでしょう。こうした形式を踏まない多くのビデオゲーム(映画やテレビドラマなどにも言えることですが)は、終えた後でも、夢と現の境をさまよっているような気分になり、なんとなく落ち着かないのです。自分で心のスイッチを切り替えられる人ならば問題はありません。ですが僕のように誇大妄想癖のある人間は、体験した物語に強く精神を引っ張られてしまうのです。ハッピーエンド、または、破局が訪れたとしても辻褄の合う終わり方ならばこの精神も納得するでしょうが、ホラー系のゲームではこうした望みがかなうことはあまりありません。そのため、僕はその世界のことばかり考えてしまって、なかなか現実に戻れないのです(現実と見紛うほどのリアルな映像が溢れている昨今であればなおさらのこと)。

プレーヤーが現実へと戻るためには、どんなに恐怖の世界を遍歴しても、正気を保っていることが肝心ではないでしょうか。そうでなければ、恐怖に似た不快感しか体験することはできませんし、夢と現実の境界も曖昧になります。ゲーム世界から甘美な恐怖を持ち帰るためには、是が非でも健常な精神が必要なのです。本当の意味で「バーチャルに恐怖を体験させる」ことを目的としたビデオゲームならば、ただ単に人の精神を恐怖へ突き落とすだけでなく、それを味わう正気を保ったまま現実へと帰すような、手助けをしてもらいたいと思うのです。それは諧謔(かいぎゃく)の手法であったり、作り手からのメッセージを伝えてみたりと、色々な方法が考えられます。遊んだ後で、プレーヤーが「本当に怖かった。このゲームと出会えて良かった」と思えるような作品。怪談の語り手や舞台俳優に観客が拍手を送るのと同じように、製作スタッフたちへ拍手喝采したくなるような、そんなゲームが僕の理想です。

……ただ、こんなことを思うのは、やっぱり自身が臆病で、身も蓋もなく言えば「あんまり怖くされすぎると嫌」だから、という部分も多分にあるためでしょう。とにかく、筆者は前述したような基準を満たすゲームを、びくびくしながらも好む男なのだと、その程度の認識で読んでいただければ幸いです。

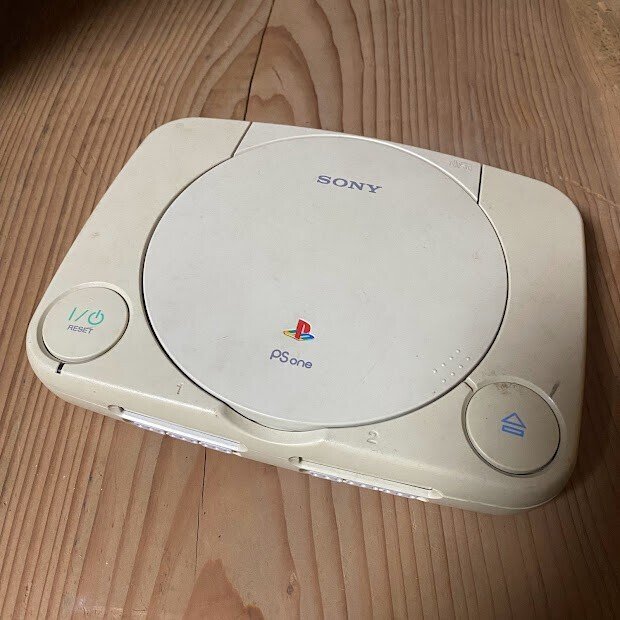

薄汚れたボディがちょっとホラーっぽくもあり、

現役から離れた存在としての癒し系っぽくもあり。