北嶋美学の可能性 ―凛として時雨における想像力の調達について―

■承前

北嶋徹の詩には、独自の意味合いが付加された造語、また、類似したモチーフを反復的に使用するという特徴がある。北嶋は詩句を独自の規則性に基づいて運用しており、鑑賞者はそこから北嶋の詩から固有の言語的世界観と呼びうるものを見出すことができる。

本稿では、北嶋がそれらをどのように発明あるいは運用し、詩的世界を構築するのか、ということがらについて、それらを制作という一連のプロセスないしは手続きとして捉えて検討することで、北嶋詩学に内在する制作論、あるいは美学を取り出すことを試みる。即ち、北嶋詩学における言語行為の有り様に目を向けることで、北嶋詩学を芸術的に存在論化することをここでの目的としたい。

では、芸術の存在論とは一体どのようなものだろうか。おそらく、それは詩という出来事の成立の与件を問うものであることは間違いないであろう。しかし、詩という出来事はどのように生起するのだろうか。より問いを限定するとすれば、北嶋にとり、詩とは何なのだろうか。それは歌詞という特殊な仕方でしか成立しないものなのだろうか。合奏という出来事を成立の与件とするのであれば、北嶋の詩が成立はどのような場合に達成されたと考えられるべきだろうか。言語が紙に書かれた瞬間であろうか、あるいはそれが歌われた瞬間だろうか。それとも、北嶋の頭の中に何らかの言語が生起した瞬間だろうか、あるいは、歌われた歌詞を鑑賞者が聴き取り、その意味を正確に理解した瞬間だろうか。そもそも、詩の理解とは、それ自体が端的に幻想であり、それこそが詩の成立にとっての「つまづきの石」なのではないだろうか。北嶋詩学を美学化するための条件を掘り下げていけばいくほどに、様々な課題が噴出していく。そこには際限というものがない。

しかし、ここではこのような際限のない問いの連鎖を一旦棚上げし、北嶋詩学という芸術体系は「プロセスそのもの」であるという事実を明らかにすることによってその体系的正当性を擁護することが可能である、と仮定してみよう。理路はこうである。

そもそも、北嶋詩学は詩学たりうる条件を満たすというモメントなるものを必要としない。なぜならば、北嶋詩学の成立はその総合的な詩の生成の過程そのものと一致するためであり、それらは十分豊かな時間的レンジを必要とする。したがって、ある何かが詩という別の存在になった、詩へと変化したというモメントを探り当てようとする努力は、それ自体が不毛なものであり、原理的に不可能ですらある。とするならば、存在論化の成否はそのプロセスの把握へとスライドすることになる。北嶋詩学の美的価値の獲得は、詩という巨大な芸術的カテゴリーを想定し、そのようなカテゴリーへの参入によって達成されるものではなく、単に固有のプロセスを明らかにすることで行われる、というわけである。

以下では、実際に北嶋詩学における詩の生成プロセスを検討していく。

まず、第一章では、北嶋詩学の基本的なスタンスについて簡単に確認するが、その結果として、北嶋にとって詩という言語行為が、一見すると詩情やポエジーといった感性的なパースペクティブから切断されているように見えるという謎に直面することが明らかになる。第二章では、この謎について、北嶋詩学における独特の操作をダイナミズムないしはプロセスモデルとして読解する作業を通じて検討する。第三章では、このモデルを読解という観点から折り返し、創造力の調達という問題に肉薄する。北嶋詩学の制作や創建といったプロセスに随伴するエコノミーを追跡することで、ともすれば無機質で難解な北嶋詩学を理解し、そして、さらにそこから多くのものを引き出せる地点まで北嶋の詩学的世界を美学的なモデルへと格上げする。最後には、具体的に美学的なモデルを用いて演繹的にフィクションの創作がどのような仕方で可能となるかについて論じる。

■第一章 北嶋詩学とはなにか

第一節 北嶋詩学のコスモロジー

北嶋徹の詩の特徴を手短に確認することから始めよう。北嶋の詩には、しばしば〈Telecastic〉や〈Sadistic〉、〈ナイフ〉といった詩句が複数の楽曲を横断する形で使用され、とりわけ、〈赤〉や〈透明〉といった色彩に関連したモチーフが頻出する。北嶋の詩は、こうした独特の存在者によって隅々まで満たされているのだが、しかし、それらの詩句の配列からは、これといった規則性や論理性といったものを引き出すことが難しく、その意味するところを鑑賞者である我々が一聴して聞き取ることは端的に言って、困難を極める。北嶋独自の語彙で満たされた世界には、たとえば、コップ、トイレ、扇風機、布団といった日常的な意匠は登場せず、しかも、論理的な主義・主張を読み取ることもできない。北嶋の詩の世界は、我々の知る生活から切り離されたある種独特な環世界として成立している、とさしあたり言うことが可能であるだろう。北嶋詩学は、こうした独特の存在者らによって構成される、一つのコスモロジー的な体系である。

北嶋の詩学的宇宙には、色彩的な語彙や、〈ガラス〉、〈異常〉、〈幻〉、〈ガラクタ〉、〈エクスタシー〉といった日常的な生活世界から切り離された、ある種の抽象性をはらんだ存在者たちの声が息づいている。しかし、それらが鑑賞者の情緒に訴えかけてくる内容は、言葉を選ばずに言ってしまうと、非常に曖昧である。北嶋の詩的宇宙においてどのような論理が作動しているのか、鑑賞者が推し量ることはしばしば困難を極めるが、しかも、それらは、ただ北嶋の詩の反-論理性や難解さに起因するものではなく、単に鑑賞者の情動への訴求や、事物の描写という目的性すらも完全に欠いているようなのである。即ち、北嶋の詩は、通俗的な意味合いの詩情やポエジーといったものとの紐帯を一切備えていないように見えるのである。では、北嶋詩学の世界は、日常世界と異なった言語がただいたずらにざわめいているだけの無意味な喧騒なのだろうか。無論、そのような臆断は避けるべきである。

第二節 北嶋詩学の無媒介的弁証法

北嶋の詩句が特異なコスモロジーを形成していると仮定して、そうした世界観を通じて北嶋は、あるいは北嶋の詩的宇宙は我々に何を語りかけてくるのだろうか。なぜわざわざ北嶋は、自身の詩をこれほどまでに難解かつ体系的なものとして練り上げる必要があったのだろうか。この謎は、北嶋詩学に潜む詩句を注意深く読解することで明らかになる。

北嶋の用いる詩句は、一見すると非常に抽象的であるが、しかし、いくつかの体制に分類することが可能である。第一に、北嶋の用いる詩句のうち多くのものは、寄り集まって視覚的なカテゴリーを形成している。色覚的表現や、カメラに関する語彙、〈ホログラム〉、〈暗闇〉、〈夕景〉といった詩句である。そして、それと対をなす形で聴覚に関するカテゴリーが形成される。〈メロディ〉、〈リズム〉、〈Turbo〉、〈サイレン〉といった詩句である。北嶋詩学の中核をなすのが、これらの感覚的体制を統合する形で召喚される「破壊的なもの」たちである。〈衝動〉、〈異常〉、〈ナイフ〉、〈犯罪〉、〈狂う〉、〈竜巻〉といった、我々が住まう日常的で正常な社会の規範からこぼれ落ちたモチーフが北嶋詩学の中心に陣取り、諸領野を貫通する形で感覚的に一致させる。視覚や聴覚といった感覚器で知覚したものが一直線に接続されることで、これまでバラバラだった個別の感覚が共感覚的に賦活されて覚醒するのである。そうすると、何が起こるか。北嶋詩学の中に位置づけられたとりわけ読解の難しい語義にゆらぎのある詩句を、ポジティブなものとして捉え返すことが可能になるのである。その象徴が〈透明〉という詩句であるが、これらが「破壊的なもの」を引き受けるやいなや、〈ナイフ〉による〈刺突〉によって流される血の〈赤〉の鮮烈なイメージ、あるいは、テレキャスターの鋭いシングルコイルの響きと一致し、弁証法的な仕方で高次の思弁へと昇華されるのである。それはさながらウサギ―アヒル図やルビンの壺のような、地と図を認識論的に反転(〈リバース〉)させるような出来事である。

最大の特徴は、この弁証法的機序が、通常であれば想定されるべきである否定性のステップを経ずに一瞬のうちに到来するということである。北嶋詩学は否定性ないしは留保という媒質を必要としない。言い換えれば、北嶋の詩には、特定の目的のために段階的な手続きを無視し、本来であれば必要な弁証法のためのコストを踏み倒すポテンシャルが内在しているということである。

第三節 北嶋詩学における思弁

第二節の内容を踏まえると、北嶋の詩がこれほどまでに入念に練り上げられた理由について、以下のように結論づけることができる。即ち、北嶋の詩は、結語の統語論的なレベルでの読解によるポエジーや情緒の現出を期待する代わりに、論理を前提としない徴候的・憑在論的な読解によって可能になる思弁的情動の炸裂を期待するものである、ということだ。

その定義自体に深入りすることはここでは避けるが、詩というカテゴリーが言語芸術であるということを考えよう。詩とは、一般的な言語活動の規範、その軛からの逸脱、即ち、ある種の言語の破壊によって成立しているということについては、おそらくコンセンサスが取れるであろうことは想像にかたくない。そして、詩が芸術であると判断されるのは、その逸脱と破壊の結果、通常の言語活動では到達不可能な感性的な領野における達成がなされるためである。即ち、通常の言語と芸術の言語を区分するのは、方法論的逸脱と感性的達成という二つの条件が関与してくる。

しかし、北嶋の詩学においては、方法論的逸脱こそ見られるが、その結果としての感性的達成が欠如しているように考えられる。では、北嶋のテクストは、詩というカテゴリーからの逸脱を宣言するものなのだろうか。

もちろん、北嶋の詩は芸術作品であることは自明である。しかし、それが詩に属することは、その感性的なものへの影響というパースペクティブを失効させるかぎりにおいて捉え返されねばならない。それは、北嶋の詩は感性にではなく思弁に訴えかけるものである、ということであり、また、そのときの感性とは趣味のことを指し、かつ、思弁とは構想力の別名である、ということである。北嶋詩学の成立は、単なる趣味判断ではなく、厳密な仕方で構想力との関係において読まれることではじめて達成される。そして、北嶋においては、詩が詩となるまさにそのとき、北嶋詩学に固有の思弁的プロセスが作動する。北嶋詩学は、このプロセス、生成過程そのものと一致するのである。

■第二章 北嶋宇宙の生成

第一節 北嶋宇宙の三層スキーマ

第一章では、北嶋の詩の特徴である弁証法と、それを可能にする特異な体系性について確認した。そこでは、北嶋の詩が類まれなる思弁的性質を備えていること、また、その思弁がプロセスとして把捉されることにより、北嶋詩学が北嶋詩学として樹立されるものであるということを見た。それでは、北嶋詩学を北嶋詩学たらしめるような、このプロセスとは一体どのようなものなのだろうか。本章では、このプロセスを北嶋詩学の思弁的構造を重ね合わせることで検証し、確認していく。

鍵となるのは、北嶋の詩学的宇宙をスキーマによって構成されるモデルとして理解することである。北嶋詩学が媒質を必要としない弁証法によって駆動することを第一章第二節で確認したが、その機序をここでは宇宙的なプロセスとして捉え返す。北嶋的弁証法の駆動するプロセスは、コスモロジーの構造の様態を必然的から必然的に導出されるものであり、かつ、その逆もまた真となりうるという見立てをここでは採用する。この見立てを採用するメリットは、北嶋宇宙がなぜコスモロジー的な仕方でしかありえないのかという問いの解決に役立つためであり、また、その宇宙論をエコノミーの観点から説明することも可能にするためである。北嶋宇宙が一つの体系であると同時に、かつ、ダイナミズムによって駆動する思弁的プロセスそのものであること、そして、その体系の成立、すなわちプロセスの駆動は、外部からの想像力の工面によって賄われていることをここでは明らかにする。

スキーマとはなにか。スキーマとは、端的に定義すれば、北嶋宇宙の詩句が美的なものとして洗練されていくための階梯をいくつかのレベルに分類したものである。北嶋宇宙は感覚スキーマ・概念スキーマ・構想スキーマという三層のスキーマの総体から成り立ち、このスキーマには北嶋固有の詩句が格納される。そして、このスキーマ間で詩句が操作され、この階梯を駆け昇っていくことによって、北嶋詩学という思弁的プロセスが駆動する。スキーマとは、動的に制御され、記憶域を持つ、ある種のデータベース的なモデルとして理解することが可能である(図1)。詩句の総体がスキーマの総体であり、そして、スキーマの総体が北嶋宇宙と一致するわけである。

留意すべきは、スキーマの構造は弁証法的操作から必然的に導かれるが、これは、スキーマの階層構造そのものが弁証法的なステップと構造的に一致するわけではないということである。第一階層のスキーマが即自的であるわけではなく、第二階層のスキーマが対自的である必要性はない。そもそも、北嶋詩学が対自的存在を必要としない。以上のことは、スキーマの内実を観察するうえでこれから明らかになるだろう。

以下では、感覚スキーマ・概念スキーマ・構想スキーマという三層に構造化されたスキーマの役割について見ていく。

第二節 感覚スキーマ

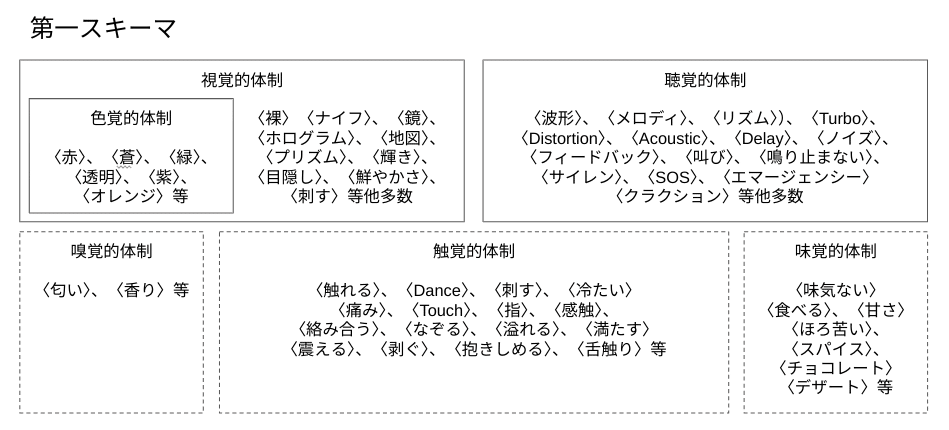

三層スキーマのうち、最も下位に置かれるのは、視覚的体制や聴覚的体制を基底とした感覚的諸体制の集合である。この第一のスキーマを感覚スキーマとしよう。スキーマはデータベース的な記憶域を持つ構造モデルであるが、感覚スキーマには視覚や聴覚のほかに、触覚、嗅覚、味覚といった五感に関する詩句がここには格納されている。ただし、北嶋宇宙においては、視覚と聴覚が突出して発達しているという特性がある。それについで多様なのは触覚的体制を構成する詩句であるが、ここには視聴覚との感覚的重複が認められるものが多い。一方、嗅覚的体制と味覚的体制を構成する詩句は少ない(図2)。

ところで、この詩句の偏りは何に由来するのだろうか。結論から述べれば、この詩句偏りは、北嶋宇宙が収集したセンスデータの偏りをそのまま反映したものである、と言うことができる。感覚スキーマには感覚に関する詩句が格納されるが、同時に、このスキーマはそれ自体が我々が住まう現実世界から情報を汲み上げるための感覚器でもある。言ってしまえば、北嶋宇宙にはこの感覚器によって取捨選択された情報しか存在しない。北嶋宇宙は排他的な宇宙なのである。北嶋宇宙の存在者が独特なものに偏っているのは、一般的な生活世界から語彙を汲み上げる際に、洗濯機や段ボール、はんだごて、家系ラーメン、ニキビ治療薬などを排除した結果であるためだ。

では、なぜそれらは北嶋宇宙から排除されてしまうのだろうか。それは、洗濯機や段ボールといった存在者が〈衝撃〉を与えるなんらのポテンツも秘めていないとみなされるためである。これは、北嶋宇宙という体系が、思弁的プロセスそのものと一致するということに深く関係しており、そして、北嶋の弁証法的プロセスは、北嶋自身の制作プロセスに大いに立脚したものである。

北嶋は、過去の自身の経験、即ち現実世界から獲得した〈衝撃〉を、試行錯誤の末に作品として結晶させることで、その〈衝撃〉を現実世界の方へ送り返す。北嶋詩学において、制作とは、この過去の〈衝撃〉(経験)が現在の〈衝撃〉(作品)として返送される試行錯誤の過程にほかならない。しかし、そのようにして〈衝撃〉を回帰させる過程の中で、時間の蝶番が外れてしまう。このときに生じるアナクロニズムという「反-論理」的な論理によって、我々は北嶋詩学の弁証法を逆転した仕方で辿り直すことが可能になるのだが、この遡行的な読解については後々触れることにしよう。

整理すると、ある〈衝撃〉が北嶋の詩の制作プロセスの開始を宣告するのだが、その制作プロセスが思弁的プロセスを導出し、そして、この思弁的なプロセスは北嶋宇宙そのものと一致する、というわけである。つまり、作品として返送するに値しないような、〈衝撃〉をもたらさない存在者は、北嶋宇宙には存在することができないのである。

第三節 記号学的操作

北嶋宇宙には、直接知覚された感覚に由来するもの以外にも数多の存在者がひしめいている。例えば、〈謎〉、〈犯罪〉、〈Hysteric〉、〈脳〉、〈浮遊〉といった詩句群である。これらは五感によって把持することが不可能な存在者たちであるが、しかし、北嶋宇宙が彼らを直接知覚することができないとすると、それでは彼らは一体どこからやってくるのだろうか。センスデータを操作することによってである。どういうことだろうか。

北嶋は、詩の制作にあたり、詩句そのものを創り出す。語感における類似が認められる詩句や、意味が類似している詩句は、手持ちの詩句を派生的に流用することによって工面される。その手続きを定式化したものが、「意味論的スライド」および「音韻論的スライド」という二つの記号学的操作である。

意味論的スライドの方から検討しよう。まず、意味論的スライドを検討するにあたり、そもそも現実世界において、何らかの〈衝撃〉を得られるような経験は稀であり、それによって獲得可能なセンスデータの絶対量は少ないという問題に目を向けよう。〈衝撃〉は北嶋詩学において最大の価値を持つ根源的な資源であり、その多寡は、そのまま北嶋宇宙にもたらされるセンスデータの絶対量、ひいては北嶋宇宙の存亡そのものに直結している。となると、必然的に北嶋宇宙における言語的・概念的な資源の増産を企図した体制の整備が不可欠になるだろう。そこで、感覚スキーマに格納された詩句から、意味的に近似した語彙を創造することによって、この貧困を克服する動機が生じる。近似した概念や、あるいは対義語、提喩、寓意等といった修辞を駆使することで、北嶋宇宙は新規の語義の発明・拡大へと方向づけられることとなる。例えば、〈妄想〉から〈想像〉を、〈支配〉から〈奴隷〉や〈服従〉を、といった仕方で語彙を拡充するのである。これが、意味論的スライドである。

では、そもそも他の詩句に意味論的に展開できるような詩句が所与のセンスデータにない場合はどうすればよいのか。そこで要請されるのが、音韻論的スライドと呼ばれる操作である。北嶋は、既存の詩句の響きの類似から、意味的に全く無関係の別の詩句を創造する。例えば、〈スパイス〉から〈Spy〉を、〈Spyだ〉から〈スパイダー〉を、〈スパイダー〉から〈スナイパー〉を、〈Spy〉から〈Spiral〉を。任意の一語さえ手元にあれば、それらの詩句から任意の差分を複製することが可能となる。

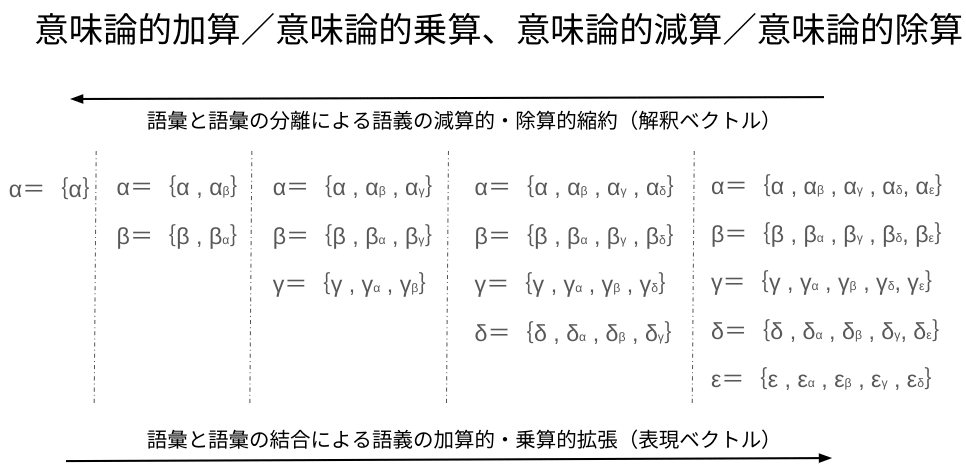

音韻論的スライドと意味論的スライドという二操作の併用を一般項とするとき、北嶋宇宙では原理上、無制約的に任意の詩句を生成することが可能となる。ある詩句に対し、意味論的ないし音韻論的に類似した詩句はマトリクス的な広がりをもつ(図3)。そして、ある詩句から生成された任意の詩句についても、同様の無限の言語的な広がりを指摘することが可能である。北嶋宇宙では、単一の詩句から、複数の詩句へと、野放図に語彙がスプロールしていくのである。

第四節 概念スキーマ

意味論的スライドと音韻論的スライドという二つの操作が採用されることで、詩句が拡充され、北嶋宇宙は次第に螺旋形に膨張していく。この一連の働きから演繹されるのが、概念スキーマと呼ばれる第二のスキーマである。

詩句の増加によって、知覚されたデータの束から、感覚に基づかない概念を創出することが可能となる。そして、感覚スキーマの視覚的体制や聴覚的体制に包含されている詩句、また、創出された概念を、別の体制を創出して、異なるカテゴリーの系列として再編することが可能になる。この感覚スキーマの上に築かれる複数の非感覚的体制の集積が、概念スキーマである。

概念スキーマの創設によって、これまで思考不可能だった思考や精神といったものを取り扱うことができるようになる。北嶋詩学において、知覚を通じた感覚的モデルがある種の観念論ないし形而上学へと格上げされるのは、この第一のスキーマから第二のスキーマへの移行に際してのことである。概念スキーマでは、外界から知覚されたデータ、およびそれらをもとに生成されたに詩句群を結合することによって、新たな体制を任意の数創設することが可能となる。この無制約的なカテゴリーの創出の権利は、当然、意味論的スライドと音韻論的スライドという二操作が無限の詩句を生成可能であるという原理に依拠している。概念スキーマには、例えば、記憶・イメージ的なものにまつわる体制や、表象的体制、実存論的体制等が含まれる。

ところで、北嶋における感覚の形而上学化は、記号学的操作の帰結として導出されるが、この言語論的な操作は詩句の外延的拡張と軌を一にしている。すなわち、北嶋詩学のスキーマ遷移は、「感覚の形而上学化」と「詩句結合による新たな意味の生成」が同時に進行する、二重化されたプロセスであるということだ。一見すると、これらは、プロセスの二重化ではなく、連続して起こる一連のプロセスであるように考えられるかもしれない。つまり、まずはじめに語義の生成が生じ、その帰結として形而上学化が行われる、といった具合に。しかし、ここでは、スキーマの増設や上昇と、言語操作それ自体とはあくまで切り離して考えるべきである。というのも、形而上学化は単に概念スキーマという新たなスキーマの敷設によって引き起こされたものであり、それとは別に詩句の観念的結合には考察の余地が残されているためである。

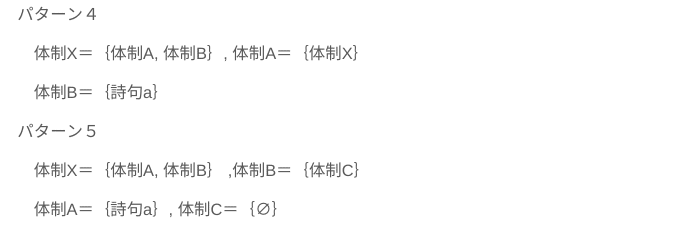

では、詩句の結合による新たな語義の生成はどのような仕方で行われるというのだろうか。これに関しては、さしずめ、外延の拡張を集合論的に取り扱うような仕方によって、というのが直接的な回答となるだろう。ある詩句「α」について考えよう。詩句「α」は他の詩句と併置される際、その詩句と結合する(図4)。

例えば、「α」は、それと別の詩句「β」と結合するとき、「β」についての特殊な外延を内包的意味とは別に新たな語義として獲得する。さらに、「α」が別の詩句「γ」と結合する場合は、「γ」についての外延を新たに獲得する。そして、これは「β」や「γ」の側にも同じことがいえる。北嶋宇宙に存在する詩句が増加するほど、結合が盛んに行われ、各詩句の外延的意味の豊富さは夥しいものとなる(図5)。この意味で、北嶋宇宙はインフレ的な宇宙であるといえるかもしれない。

第五節 構想スキーマ

第三節および第四節では、北嶋宇宙における記号学的操作と概念スキーマについて検討した。北嶋宇宙では破壊的な効果をもたらす〈衝撃〉は一種の資本であり、その資本を最大化するために北嶋は記号学的操作という戦略を採択する。この操作によって感覚的なものが形而上学化されるのだが、ただし、それは詩句の新たな意味の生成というプロセスとはあくまで独立に行われるものなのであった。これらの議論は、構造と生成の問題として整理することができるかもしれない。ここでいう概念とは構造の別名であり、北嶋宇宙を外在的に把握する道具立てとしてのスキーマの役割そのものに相当する。そして、生成とは記号学的操作のことであり、この操作により北嶋宇宙全体を動的なプロセスとして把握することが可能になる。即ち、北嶋宇宙は、静的かつ外在的なスキーマとして把握されると同時に、動的な作用機序を備えた内在的プロセスそのものとしても理解されうる、というわけである。本章の第一節で、北嶋の思弁的構造をプロセスとして捉え直すと宣言したが、今やその意図は明らかであるように思われる。

しかし、感覚スキーマと概念スキーマのみでは北嶋の弁証法を実現することは不可能である。なぜか。端的に言えば、北嶋宇宙には出口がないためだ。これは、物理的現実と北嶋宇宙のアクセスのみが許可されており、北嶋宇宙と鑑賞者間の通信が拒絶されている状況を示している。

一般に芸術は、何らかの仕方で鑑賞者の前に表れ出る。あるいは、表れ出ることによって、あるプロセスおよびその結果が、芸術として承認ないし認証される。言うまでもなく、北嶋詩学の芸術の存在論的成否は、この承認の有無、即ちセキュリティの問題と直結している。この承認の操作を可能にするために創設されるのが、第三のスキーマ、構想スキーマである。

構想スキーマの役割は極めて単純である。構想スキーマの役割は、概念スキーマに存在する諸体制を任意の仕方で新たな体制として束ねること、それだけである。では、構想スキーマによって何が可能になるのか。構想スキーマをわざわざ採用するメリットはどこにあるのか。

構想スキーマは、再帰(Recursive)の問題を解決する。構想スキーマを採用するメリットは、端的にこの一点のみに集約される。ただし、再帰の問題を解決することが、副次的な別のいくつかの効用をもたらすということに鑑みると、このスキーマの意義は明らかになるように思われる。

まず、再帰性の導入によって、分離されていた概念と操作を統合可能なものとなる。スキーマという構造と、記号学的操作による意味の生成プロセスを連絡することにより、任意の条件下で操作が概念に対して影響を与えることを可能とする。どういうことだろうか。

前提となる概念スキーマの問題点を確認しよう。概念スキーマは、知覚によって感覚スキーマにもたらされた詩句を任意の体制に割り振ることを可能にするものであった。体制には任意の詩句を任意の個数格納することができ、体制は任意の個数増設することが可能である。そして、体制の無制約性の権利は、記号学的操作の無制約性を根拠にする。ただし、体制には体制を格納することができないという致命的な瑕疵が存在する。この瑕疵は構造的欠陥である。

再帰性の導入は、体制に体制を包含するという操作の追加というアプローチを取ることによって、この瑕疵を解消する。そうした場合、体制には関数的な性質が付与されることとなるが、これにより、体制は階層性と自己参照性という二つの性質を獲得することになる。ある任意の体制が別の体制を包含することによって体制を階層化することが可能となり、また、ある任意の体制が別の体制を介して循環的に自己参照することを許容することとなる。これはとりも直さず、ある体制Xについて、それを詩句の集合に分解する操作パターン、あるいはそれを擬似的に詩句として取り扱う操作パターンのいずれもが可能になることを意味する(図6)。

さらに、この体制の階層化と自己参照性は、スキーマの中に見かけ上のスキーマを生成するという操作を許容する。これは、スキーマという外在的実態を内部の操作の側から規定することに他ならない。操作が概念に影響を与えることを可能とする、というのはこのような意味であるが、これは即ち、反省する思惟としての宇宙の成立を告げるものである。

ある〈衝撃〉が感情として知覚された後、その〈衝撃〉は記号学的操作によって螺旋的に拡張され、思惟的なものに向かって上昇していく。北嶋は、この〈衝撃〉から思弁へと至る過程を〈Tornado〉ないし〈竜巻〉と表現する。〈Tornado〉とは、この思弁的情動のイメージそのものなのである(図7)。

■第三章 北嶋美学の成立と想像力の調達

第一節 反転〈リバース〉する思惟

第二章では、北嶋詩学の言語的宇宙を三層スキーマモデルとして分解することで、現実世界から刈り取られた〈衝撃〉が記号学的操作によって異なる体制へと編成され、形而上学化されることで思弁的情動へと至る一連のプロセスを追跡した。そこでは、北嶋宇宙が〈Tornado〉の形象として象徴的に示されることが確認された。

前章で、北嶋宇宙における概念スキーマの創出は、鑑賞者による北嶋宇宙へのアクセス、ひいては芸術的存在論の問題と関連していると述べた。しかし、その問題の内実について明らかにするという課題が残されている。本章では、そうしたアクセスと思弁の関係をエコノミーの問題と絡めつつ検討していこう。

ところで、北嶋宇宙には二つの謎がある。一つは、北嶋宇宙とはそもそも物理的実体なのか、あるいは、観念的ないし仮説的構築物に留まるものなのかという存在論的身分に関わる謎であり、もう一つは、北嶋宇宙における思惟はなぜ時間空間の認識、あるいは、記号学的操作を可能にするための超越論的な条件としてではなく、逆に操作の結果として出来するのかというという謎である。これらは、いずれも北嶋詩学を美学として定位するための立論の根幹に関わる問いであるが、二つの問いは実は関連している。順を追って確認していこう。

まず、前者について端的に結論を述べると、北嶋宇宙は論理的実体を持つものであり、認識の条件を基礎づけるものである、ということができる。ただし、このときの認識とは、北嶋徹という属人的なレベルにおいてなされるものを意味していない。なぜなら、北嶋宇宙は超越論的な認識の基底を構成するシステムではなく、このシステムを思考のモデルとして採用するような判断主体の存在をいささかも想定していない、脱主観化された単なるアーキテクチャであるためである。北嶋宇宙という構造と操作は、人間的な主観によって運用されるわけではないし、あまつさえ北嶋徹個人の脳を模式的に再現した思考のモデルなどではない。であれば、北嶋宇宙は誰の認識の条件を基礎付けるのだろうか。この答えは、二つ目の謎への答えに関わってくる。

北嶋宇宙によって基礎付けられるのは、我々の、即ち鑑賞者の認識の条件である。第三スキーマである概念スキーマでは、再帰性を導入することにより思惟が導出されることを確認したが、この思惟こそ、我々鑑賞者が北嶋宇宙へとアクセスするためのインターフェースの役割を担うものである。我々は、第二章で北嶋宇宙を第一スキーマから第三スキーマへと詩句の操作を通じて階梯を上昇する自己参照的な宇宙としてその足取りを追ったが、我々が北嶋の詩を鑑賞する時に実際に起こるのは、この〈Tornado〉を逆向きに辿り直すという行為である(図8)。

第二節 想像力の調達

北嶋宇宙では、第一スキーマから第三スキーマへの螺旋的な上昇を通じて、物理的な現実世界から汲み取られた詩句が様々な体制へと配付され、それらは最終的に思弁へと到達する。ただし、これらはあくまで第一スキーマから第三スキーマを詩の制作のプロセスと重ね合わせた場合に想定される一種の仮定的な上昇運動である。実際には、詩の制作はより時間をかけて行われている可能性が高い。しかし、我々鑑賞者はそれらの中身を窺い知ることはできない。即ち、北嶋宇宙は現実世界からは秘匿性の高いブラックボックスとなっているということである。そこで、鑑賞者はスキーマの最上位に設けられた出口である思弁という出口を、作品へとアクセスするための入口として、北嶋宇宙の原初的な〈衝撃〉への遡行を試みることになる。そして、我々が辿るこのリバース・エンジニアリング的な詩の読解プロセスこそ、芸術の存在論的承認行為にほかならない。

鑑賞者はまず、思惟ないし悟性をよすがにして北嶋宇宙の全体へとアプローチする。ただし、この時見出されるのは統語論的に整序された論理的な主題ではなく、全体として与えられた詩句の結合、即ち最上位の体制である。鑑賞者はこの体制を掘り崩し、下位の体制、さらには詩句を感覚的なレベルにまで切り詰めようとする。詩句の結合から詩句を差し引いていき、内包的意味を探り当てようとするわけである。体制からの詩句の除外を減算、外延的語義の償却行為を除算とすると、この意味論的計算のプロセスをそれぞれ意味論的減算、意味論的除算と呼称することができそうである(図9)。

ただし、このデコーディング作業は往々にして失敗を運命づけられており、実際には、詩句の内包的語義が正しく見積もられることはなく、計算は破綻する。というのも、鑑賞者に可能なのは詩の復号ではなく解読のみであるためである。復号、即ち、詩の正確な意味というものを探り当てるような読解というものは幻想である。もちろん、それは、復号のための公開鍵という便利な解釈的ツールが存在しないためだ。実際には、探り探り、時間をかけて暗号のような北嶋詩学の内奥へと進んでいくしかないのである。

原理的に失敗を宿命付けられたこの読解作業、即ち、意味論的減算および意味論的除算という計算の結果、実際の内包と計算の結果得られた内包との間になんらかの差分、剰余が発生することになるが、この差分は北嶋宇宙から現実世界へ繰り越されることになる。即ち、鑑賞者が行った解釈のプロセスを通じて、現実世界に利ざやとしての〈衝撃〉がもたらされるのである。北嶋宇宙の基底である感覚スキーマに存在する〈衝撃〉を探り当てるために投じられた読解のための努力から、実際に存在する〈衝撃〉が差し引かれ、その読解の結果としての意味のズレが剰余としてキャリーオーバーされる。この剰余としての〈衝撃〉は、外部からの介入によって初めてもたらされたという意味で、第一スキーマが獲得した〈衝撃〉とは完全に異なるものである。そして、現実世界へと払い出された〈衝撃〉は、巡り巡って、後々新たな〈衝撃〉として北嶋宇宙へと汲み入れられることとなるかもしれない。〈衝撃〉という資本は、北嶋宇宙と現実世界との相互作用、即ち、解釈という行為によって増産され、想像力の経済圏を循環していく。北嶋詩学における想像力の調達は、さまざまな〈衝撃〉に満ちた豊かな現実世界を暗黙裡に前提とするものであるが、現実世界の豊かさはこのような読解作業を通じて担保されているのだ。

第三節 錯時的宇宙と無媒介的弁証法

前節では鑑賞者の解釈を通じて北嶋詩学のエコノミーが論理的に担保されることを確認したが、鑑賞者による解釈という行為、即ち〈Tornado〉の逆向きの走査は、北嶋詩学の最大の特徴である無媒介的弁証法をも基礎付ける。どういうことだろうか。

北嶋詩学の弁証法について確認しよう。北嶋詩学の弁証法は、曖昧なものや〈透明性〉といったものが一瞬のうちに〈鮮やかなもの〉へと変わってしまうという〈革命〉的なものであった。そしてそれは、通常想定される否定性や留保といった中間項抜きに達成される、あたかもルビンの壺のように地と図の反転〈リバース〉のようなものであったのだった。これを可能にするのは一種の錯時性、即ちアナクロニズムであったが、このアナクロニズムを構造的に基礎付けることが今や可能となったように思われる。即ち、この錯時性とは、制作と解釈の時間的なずれによって根拠付けられるものであり、中間項のオミットは時間的な逆進性によって通常踏むべき手続きを無効化することによって可能になる、ということである。北嶋宇宙のスキーマモデルをプロセスとして読み返すことは、この一瞬のうちに到来する弁証法を説明可能にする。そこでは、即時的なものがそのまま〈革命〉へと至るのである。

第四節 非排他的な多宇宙

第一節から第三節にかけて、北嶋宇宙の存在論的身分を明らかにするとともに、第三スキーマに錯時的に現れる思惟の役割について検討した。その結果、概念スキーマにおける思惟が我々鑑賞者の北嶋宇宙への介在を可能にするインターフェースの役割を備えていることや、この鑑賞を通じて北嶋の詩が詩として承認されうること、ひいては北嶋宇宙というモデルが芸術の存在論的地位を保証するために不可欠な美学的道具立てとして有用なものであることを確認した。そして、鑑賞という逆進性を持つプロセスが北嶋詩学におけるエコノミーにどのように寄与するかということや、無媒介的弁証法を招聘するアナクロニズムの理論的基礎付けに北嶋宇宙というモデルが有効であるということを提示した。本節と続く第五節は、北嶋宇宙というモデルの応用について論じる、いわば補論的な節である。

本節では、北嶋宇宙の可用性を向上させる手法について検討しよう。まず、北嶋宇宙は排他的な宇宙であることの確認から始めたい。北嶋宇宙の排他性については、第二章第二節で感覚スキーマを論じた際にすでに触れている。北嶋宇宙が感覚器から汲み上げることができるのは、〈衝撃〉をもたらすような特定の存在だけであり、そのような特性上、ヴァナキュラーな事物が詩的な存在者として拾い上げられることがない。これは、とりも直さず、北嶋宇宙の表現の限界を意味している。しかし、この限定を、北嶋宇宙をスケールアウトさせることによって解除してみたい。

そこで参照するのが、北嶋がしばしば用いる〈Collaboration〉なる表現である。北嶋は、物理的な現実世界から北嶋宇宙へのアクセスをしばしば〈Collaboration〉と形容するが、そこには少なからず接触的な感覚の他に、自律した他者が存在するという含意が隠されている。北嶋は、〈衝撃〉の枯渇を、他者との〈Collaboration〉によって工面する、と仮定してみる。そうした場合、この北嶋宇宙の他に、ファインチューニングされた別の北嶋宇宙の存在があってもおかしくはないと言うことができるだろう。要するに、生き生きとした想像力を持つ他者の存在は、北嶋宇宙というモデルへと還元可能であるという見方だ。このような考えは、他者の存在を道具化するという観点からすると、一見冷淡に響くかもしれない。しかしながら、〈Collaboration〉の中に偶発性を見る限りにおいて、北嶋は倫理的な仕方で他者の他者性を認めていると言えそうであるため、このような仮定は正当化されうる。とりあえずはそのように考えよう。そもそも、北嶋宇宙はあらかじめ脱主観化されたモデルである、という事実に立ち返れば、複数の北嶋宇宙を擁立することや、北嶋宇宙を美学的モデルとして格上げするという方途を採択することは、倫理的な問題を脇に置くにしても、立論上は自然なことのように思われる。

北嶋美学における〈Collaboration〉の構成図は、物理的な現実世界の代わりに別のスキーマを逆向きに配置することで得られる。このとき、物理的な現実存在という中間項の存在は割愛されるが、それは現実を空無化するという意味合いではなく、他者の想像力を直接摂取するような二者関係に入っていくという図式において表現されるものである(図10)。ただし、北嶋モデルを複数化することは、必ずしもそれらを二者関係的へと落とし込まなければならないということを矯正することはなく、モデルは任意の数存在してもよい。そうした場合の構成図は、詩句の結合と似たようなものになることが想定される。このとき、北嶋モデルは任意の北嶋モデル、もしくは物理的な現実とその都度繋ぎ変えを行うことによって、RAG(Relational Augmented Generation)的な想像力の回路として実現されることが可能になると思われる。

第五節 フィクションの方へ

第四節では、北嶋宇宙を芸術一般に適用可能なレベルでの美学的モデル化に着手することにより、想像力の調達経路を拡張することに成功した。最後に、本節では北嶋モデルの読み替えによって、別のカテゴリーの芸術を創作するための道具立てを提供することを試みたい。その一例として、ここでは北嶋モデルをフィクション生成機械として取り扱うことにしよう。

汎化した北嶋モデルをフィクションに特化したものに組み替えるとき、さしあたり重要なのは、〈フィクション〉を仮想的世界、北嶋の言う〈Fake show〉として読み解くことであり、それは北嶋詩学を北嶋文学へと書き換えるということを意味する。そのためにまず、存在者の読み替えから着手したい。

北嶋詩学では、感覚スキーマを通じて物理的な現実世界の〈衝撃〉が汲み取られ、それらが詩句の系列へと整序されていく。北嶋文学においても、機序としては同じであるが、ただし、このとき北嶋宇宙が接しているのは物理的なこの現実であると同時に、文学的な意匠に満ちた想像力に満ちた虚構世界でもある。そこでは、ヴァナキュラーな事物の他にも、暗い過去を背負った復讐者、イノセントな少年、臆病な父、一筋縄ではいかない悪のカリスマのような生き生きとした実在・非実在を問わないキャラクターであったり、怪物や探偵、英雄、スパイといった幻想的な異形、あるいはキャラクター同士の情動的・心理的紐帯、関係性などが存在していることだろう。文学的な北嶋宇宙では、詩句の代わりに、そうしたフィクショナルな存在者たちが「情念定型」として感覚スキーマへと汲み入れられることになる。

北嶋宇宙では、感覚スキーマに格納された存在は、記号学的操作によって概念スキーマへと編制されるが、文学的北嶋宇宙ではどうだろうか。北嶋詩学では、語として与えられた感覚を音韻的、あるいは意味的に横滑りさせることで異なる存在者を創り出したが、北嶋文学では、前者をユーモア、後者をアイロニーへと読み替えることができそうである。アイロニーは因果的な繋がりや固有の出来事を創り出し、ユーモアによって不意打ち的驚かせる要素を取り込むのである。フィクションの場に固有の存在者、あるいは、情念定型は、概念スキーマを通じて様々なパースペクティブへと編成される。この体制は、例えばSFやミステリーといったジャンル・フィクションのようなものを想定してもよいし、キャラクター同士の繋がりとして理解してもよいかもしれない。というのも、これらの体制は構想スキーマのはらたきによってさらにいかようにも編成できるためだ。

鑑賞者は、構想スキーマを通じて作品にアクセスする。この再帰的な思弁を通じて作品はともすればメタフィクショナルな場として開かれることもあるかもしれない。

ところで、物語の世界には、往々にして利害関係の相違における対立や、情動的反目、折り合いの悪さというものがつきものである。しかし、それは見ようによってはたちまちのうちに友愛や依存といったものへと折り返されてしまうものかもしれない。そのようなパースペクティブの変化を、解釈という行為を通じて我々は弁証法的に発見することになるだろう。それらは、つねにすでに誤読の可能性に暴露されている危険な行為であり、あたかも賭け事のようなものであるかもしれない。しかし、そうして発見された未知なる〈衝撃〉の剰余は、当然、新たなフィクションを生み出すための想像力として工面されることになるに違いない。

■結論

北嶋徹は、〈ナイフ〉や〈Telecastic〉といった語彙を何度も別の楽曲へ転用し、意味を深化させることで独自の詩的世界を構築してきた。その世界観はどのように構築されるのか、そして北嶋の想像力の源泉は何に由来するのだろうか、ということを本論考を通じて検討した。

第一章では、北嶋の詩に登場する特徴的な詩句を体系的に整理し、また、それらが独特の弁証法を成立させるものであることを確認した。そして、このコスモロジーの思弁的特性に着目し、第二章では北嶋の詩学的宇宙を三層からなる動的なスキーマ構造として捉えることで、その宇宙が生成してゆくプロセスを確認した。第三章では、この制作のプロセスを逆進的に読解のプロセスに読み替えることで制作と解釈が邂逅する場として北嶋宇宙を捉え直した。

立論を支えていたのは、北嶋詩学を芸術の存在論としての美学へと格上げすることは可能か、そして、それは北嶋的想像力の応用によって可能になるのではないか、というある種の霊感めいた問いであった。もしも北嶋の想像力が芸術一般を豊かにするモデル足りうることの一端でも本論考を通じて示せたのであれば、本論の目的はおおむね達成されたと言ってよいだろう。この試みが奏功したことを切に願う。

今回はかなりの時間を割いて北嶋の想像力を図式的に整理することに腐心したが、それは北嶋の創作的ポテンツが今後発展することを見越してのことである。これらの図式は今後修正を迫られるかもしれないし、筆者としては、そうした修正が新たな想像力を呼び込むことを大いに期待したい。

こうした立論も、北嶋モデルに即して言えば、創作と解釈のずれが生じる場としての宇宙の存在によってはじめて可能になるものである。ある種の批評的行為の実践の場が創作のプロセスそのものを逆進する際に発生する不可避の意味のずれ、そのずれを、虚しい努力の結果としてではなく、別の想像力、別の〈衝動〉として捉え返す試みが成功しているといやしくも読者諸賢に判断していただけるとするならば、筆者にとってはそれこそ幸甚の至りである。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?