ロシア語でよむ昔話 ウクライナ民話『てぶくろ』(1)

マガジン

ロシア語でよむ昔話 ウクライナ民話『てぶくろ』(1)~(8)

1.ウクライナの民話『てぶくろ』

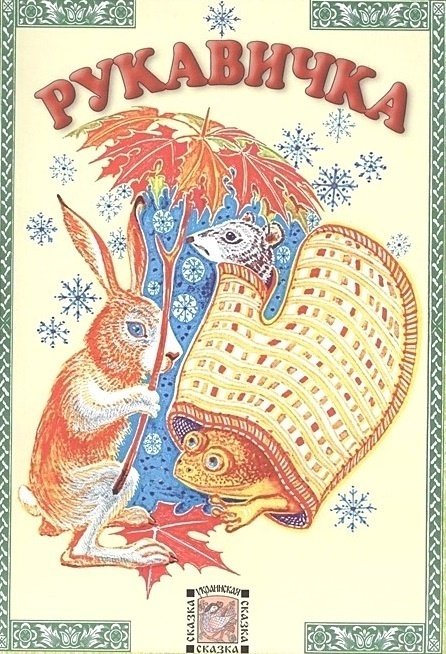

長年にわたり、世界中のこどもたちに愛されつづけているウクライナ民話Українська народна казка『てぶくろ Рукавичка』。

ロシアによるウクライナ侵攻に終わりが見えないなか、あらためて物語の世界観に注目が集まっている。

『てぶくろ』はもともとウクライナに伝わる民話で、『ちいさなお城 Теремок』などの類話も多い。

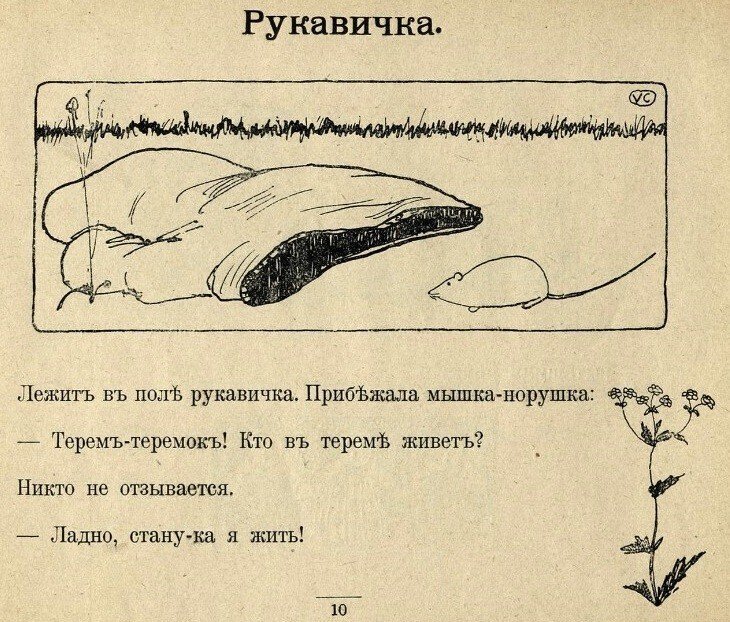

帝政末期の1916年には、カルリク(Валерий Вильямович (Васильевич) Каррик, 1869-1943)が、ロシア語の再話に挿絵を添えた『てぶくろ』を絵本として残している。

2.ソヴィエト時代の『てぶくろ』出版

第二次大戦後の1948年には、カルロフ(Георгий Николаевич Карлов, 1905-1991)の挿絵による『てぶくろ』が出版された。

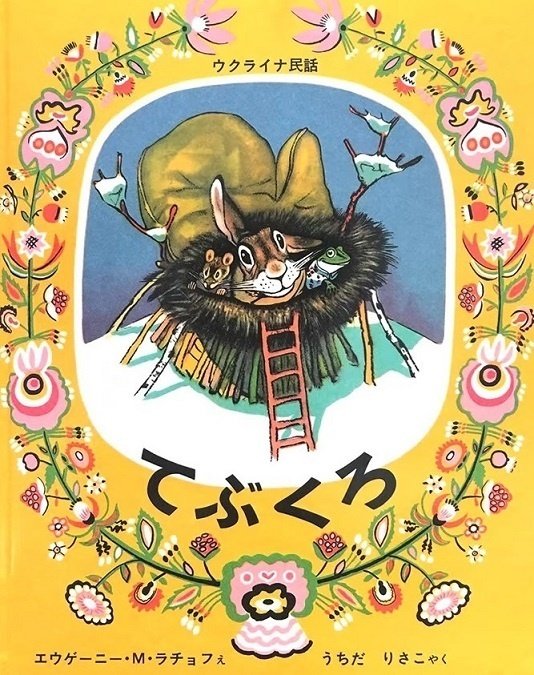

『てぶくろ』が、ソヴィエト国内のみならず、広く世界で愛される作品となったのは、1951年に詩人・翻訳家ブラギニナ(Елена Александровна Благинина, 1903-1989)がウクライナ語の原話からロシア語に翻訳し、それに画家ラチョフ(Евгений Михайлович Рачёв, 1906-1997)がいきいきとした動物の挿絵をつけたことが大きな要因だろう。

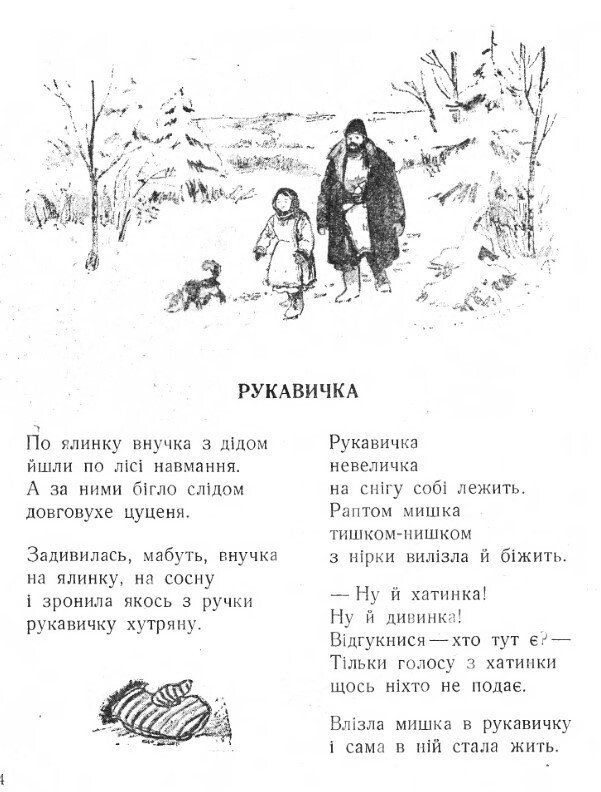

3年後の1954年には、ウクライナ詩人ザビラ(Наталя Львівна Забіла, 1903-1985)が、ウクライナ語の民話詩『てぶくろ Рукавичка』(『緑の樫の木の下で Під дубом зеленим』所収)を発表した。

作品全体が韻を踏んでおり、美しいウクライナ語による詩行で編まれた民話である。

3.日本における『てぶくろ』出版

日本では、内田莉莎子訳(1965年、福音館書店)がもっとも良く知られている。

内田訳から遡ること9年、1956年に当時ソヴィエトに在住していた東一夫が、初の邦訳『テブクロ』(モスクワ外国語図書出版所)を出版していたことはあまり知られていない。

東一夫は、ロシア語学習者にはおなじみの『標準ロシア語入門』、『標準ロシア語会話』の著者であり(東多喜子と共著)、黒田龍之助のエッセイにもたびたび登場するミール・ロシア語研究所(1958年~2013年)の創設者である。

東と同年の1956年に、西郷竹彦訳の『てぶくろ』(『ロシアむかしばなし 1年生』所収、宝文館)が出版された。

これは、内容から推察するに、かなりの部分で東訳を参考に翻訳されたものだと思われる。

『ロシアむかしばなし 1年生』所収)宝文館、1956年。

東、西郷、内田による翻訳出版以降も、田中潔(2003年、ネット武蔵野)などがロシア語から翻訳出版している。

4.さまざまな『てぶくろ』

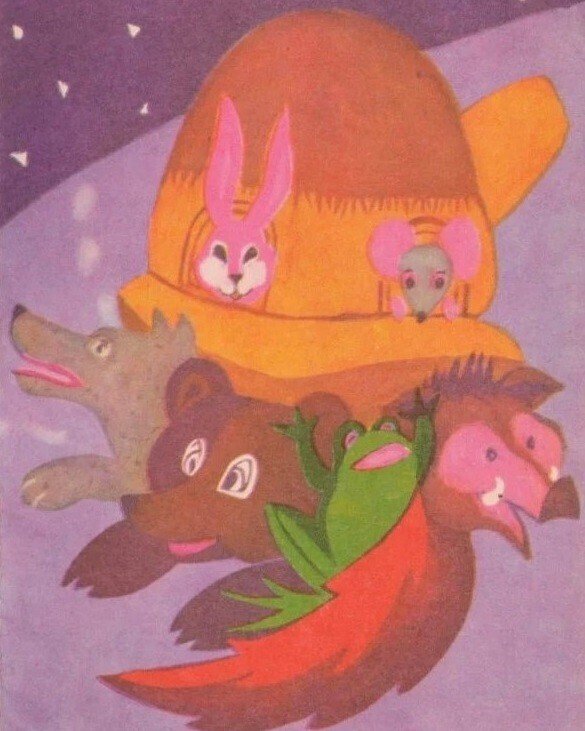

このほか、さまざまな画家が挿絵を描き、個性的な『てぶくろ』が出版されている。

(ザビラのウクライナ語による民話詩『てぶくろ』の前年に出版)

『何たる奇跡 ― てぶくろ』ロシア語、1989年。

(ロシア語でよむ昔話 ウクライナ民話『てぶくろ』(2)につづく)

※ ヘッダー写真の出典は、東一夫訳『テブクロ』モスクワ外国語図書出版所、1956年。