YA【フロンティア】(10月号)

県営公園の手前に、クリーム色とレンガ色を基調とした個性のない分譲建て売り住宅が並んでいる。

土屋明の家は、その内の一軒、道路沿いの大きな門柱から四軒目だ。幼い頃、どれが自分の家かわからずに途方に暮れたことがある。

明の目には、たくさんの四角い箱は家ではなく、ロボットパーツのように見えた。五歳年下の勝と手をつないで、『じぶんち』を探した。

女みたいにめそめそと勝が泣き出すものだから、明は泣くことができなかった。大丈夫と男らしくツヨガルことが、兄としての明の仕事になっていた。背の低かった明には、郵便受けの名札も、その奥の表札も見えなかった。

それが今では、郵便受けの上に学生鞄を置いて、家のカギを取り出す。表札は明の顔の位置にある。

「ただいま」

声に出してみるけど、返事があるはずがない。

平日の午後、勝は隣家の中畑さんのところの美香と、美香の母親と、児童センターへ遊びにいく。

土屋家は両親が共働きだ。母親は勝が小学生になってから、再び働き出した。

「俺も図書館にでも行けば良かったかな……」

だからと言って、明に読みたい本はない。

最近、友人の斎藤拓馬は、ある女子に夢中になっている。もう一人の友だち竹井良行は、受験のせいか、異様にテンションが低い。暗い。そして、ネガティブな発言を繰り返す。

明はテレビのリモコンを手に取って、ぱちぱち変える。つまらない。

なんかオモシロイことないかな、は拓馬の口癖。

空からロケットでも降ってこないかな、は良行。

バカじゃねぇーのと、突っ込みを入れるのは明。

そして、会話は拓馬にもどる。

「なーんかオモシロイことねぇーかなぁ……」

拓馬の口真似をしながら、明はキッチンに行った。

「おっ、人参だ!」

母ちゃんの実家から送られてきた人参が、段ボール箱にいっぱい入っていた。泥も緑色の葉もついている。

実は、明は料理が好きだ。

友だちでこの事実を知っているのは、中学三年生で初めて同じクラスになった隣家の中畑美羽だけだ。

拓馬や良行には言えない。女みたいだとバカにされるに決まっている。

美羽は美香の姉で、明と共通点が多い。五歳年下の妹がいる。父親は朝早くから夜遅くまで働いている。母親もボランティアに熱心で家にいない。

美羽は幼稚園の時、分譲建て売りの家にひっこしてきた。そして、どれが『じぶんち』なのか解らずに、まちがえて、土屋家のインターフォンを鳴らした。

あの日、美羽は泣きじゃくる美香の手を握りしめていた。

「おまえんちは、左だよ」

明が教えてやると、ぎゅっと唇をかみしめたまま、美羽は頷いた。大きな瞳に涙を浮かべて。

それでも、涙をこぼさないように胸を張って。男の子のように短パンをはいていたけど、美羽の膝は小さく震えていた。

明は、今でも、美羽のあのギリギリの姿を忘れられない。

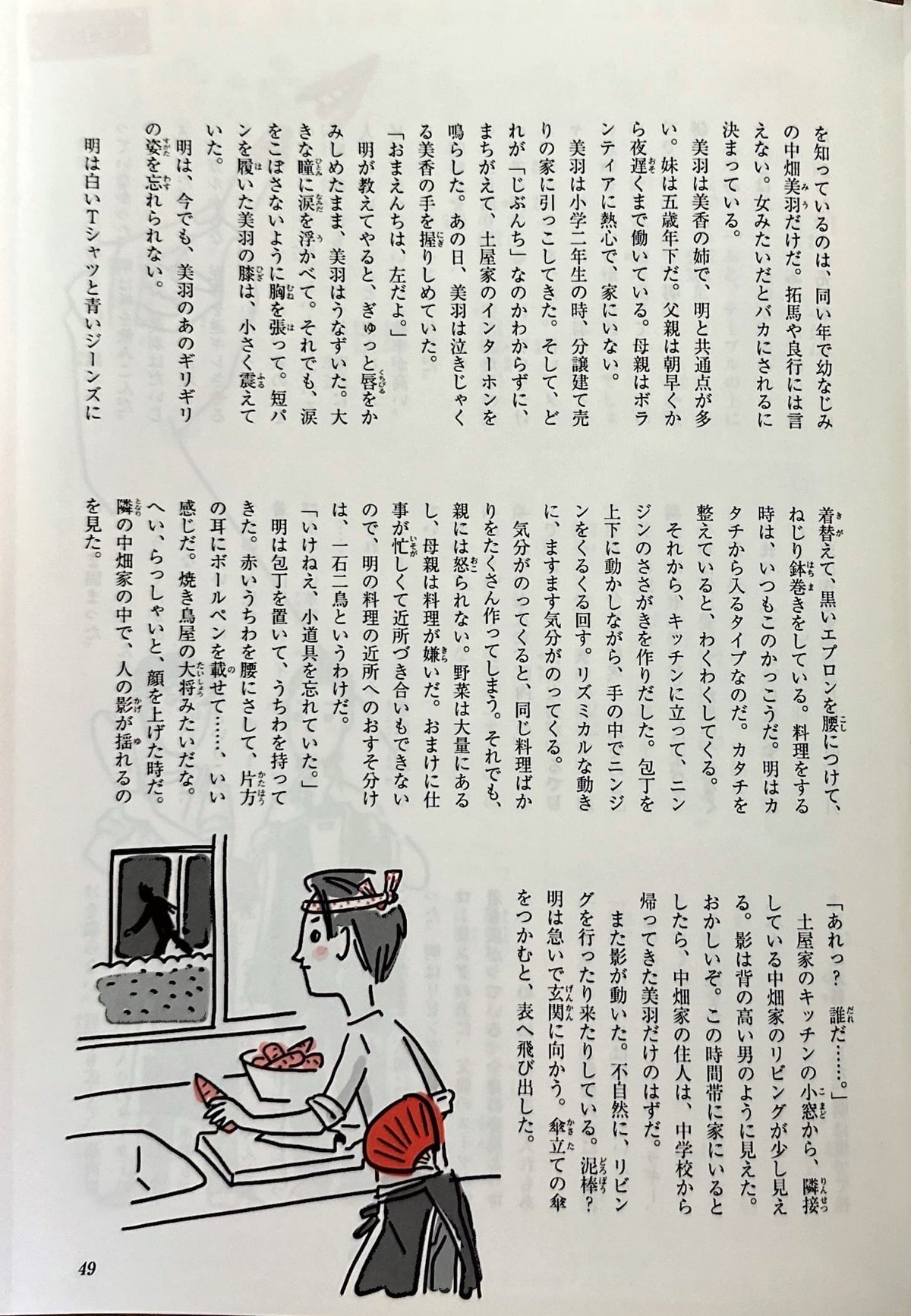

明は白いTシャツと青いジーンズに着替えて、黒いエプロンを腰にはめて、ねじり鉢巻きをしている。料理をする時は、いつもこの恰好だ。

まずは、明はカタチから入るタイプなのだ。カタチを整えているとわくわくしてくる。

それから、キッチンに立って、人参のささがきを作り出した。包丁を上下に動かしながら手の中で人参をくるくる回す。リズミカルな動きにますます気分がのってくる。

気分がのってくると、同じ料理ばかりをたくさん作ってしまう。

それでも、親には怒られない。野菜は大量にあるし、母親は料理が嫌いだ。おまけに仕事が忙しくて近所付き合いもできないので、明の料理の近所へのおすそ分けは一石二鳥というわけだ。

「いけねぇ、小道具を忘れていた」

明は包丁を置いて、うちわを持ってきた。

赤いうちわを腰にさして、片方の耳にボールペンをのせて……、いい感じだ。焼き鳥屋の大将みたいだな。

「へい、らっしゃい」

と、顔を上げた時だ。

隣りの中畑家の中で、人の影がゆれるのを見た。

「あれっ? 誰だ……」

土屋家のキッチンの小窓から、隣接している中畑家のリビングが覗ける。影は背の高い男のように見えた。おかしいぞ。この時間帯に家にいるとしたら、中畑家の住民は、中学校から帰ってきた美羽だけのはずだ。

また影が動いた。

不自然に、リビングを行ったり来たりしている。ドロボウ? 明は急いで玄関に向かう。傘立ての傘をつかむと、表へ飛び出した。

中畑家の正面のドアには、カギがかかっていなかった。

明は唾を飲み込んだ。マジでヤバイ、ドロボウだ。美羽は大丈夫だろうか? あいつ、無理してツヨガルからな。ドロボウを逆ギレさせるようなことをしてないだろうな。

明はそっとドアを開けて、家の中を覗き込んだ。

妙にしーんとしている。薄暗い廊下にも、二階へ続く階段にも人はいない。となると、犯人はまだリビングをうろついている確率が高い。リビングとキッチンは一体型だ。

明は息を潜めて、廊下を進む。キッチンから回り込もう。突き当たりの左のドアを押さえるように、背中をつける。汗が脇の下をつたう。怖い。メチャクチャ怖い。

けど、美羽はもっと怖い思いをしているかもしれない。

ふーっと息を吐き出して、一、二の三でドアを開けて、明はキッチンへ飛び込んだ。

次の瞬間、

「きゃーっ!」

男性とは思えない悲鳴が、男の恰好をした人間から上がった。

明は声が出なかった。

傘の先を不審者? に向けたまま固まった。

「おまえ、何してんだ?」

ようやく声が出た時も、まだ状況が掴めなかった。

理解できているのは、目の前にいるのは、美羽だということ。父親の服と思われる灰色のスーツを着て、首にはネクタイをしめて、ぴかぴかの黒い革靴を履いている。

髪の毛は……、

「それ、なんのモノマネだ?」

ショートカットの毛を垂直に逆立てている。

「オトコ」

「はっ?」

「だから、今月末、町内会のイベントでハロウィンの仮装大会があるでしょう? 英語クラブのみんなと参加するの。今年で最後、三回目なのよ」

美羽は頭の毛に手をやる。

「去年はカボチャ、一昨年はオバケ、今年は何に変装するか思いつかなくて……」

「それで、『オトコ』に変装したのか?」

美羽は頷く。身長は明にも引けを取らない。肩幅も広くて、筋肉質だ。いつも、お気に入りのメーカーのスポーツウェアを着ている。

それでも、父親のスーツは大き過ぎだ。革靴もぶかぶか。衣装に、ちょっと無理がある。

「あっ、そうだ。おまえ、ちゃんと家のカギをかけろよ。開けっぱなしだったぞ」

「えっ、ウソっ!」

美羽はバタバタと『オトコ』の恰好をしたまま、玄関にカギを閉めに行った。

明はリビングを見渡した。フローリングの上に、父親のスーツが何着もひろがっている。全身の姿見と、ローテーブルの上には化粧道具入れもある。

「アキラ、そのまま仮装大会に出られるじゃん。今日は何を作っていたの? この間のアーターコータラギー、すごく美味しかった」

ドアのカギをかけて、美羽が戻って来た。

「バカじゃねぇーの。サーターアンダギー」

美羽は着替えだした。

明は慌てて後ろを向く。幼なじみとはいえ少しくらい気を使って欲しい。

美羽はぜんぜん『オンナ』らしくない。

ふと、テーブルの上に転がる口紅に視線が止まった。なんとなく明は口紅を手に取った。蓋をあける。優しい紅色だ。

「今夜も、おすそ分けがあるんでしょう?」

「しりしり」

「何よそれ」

「人参の卵炒め、沖縄の郷土料理のひとつ」

最近、明は沖縄料理に凝っている。

おいしそーとはしゃぐ美羽に、美味いに決まってるだろーと答えながら、明は手鏡を持った。

それから、自然と、手が動いていた。唇に口紅を滑らせる。鏡の中の自分が姿を変える。見たことのない自分が現れる。

明はドキドキしてきた。

鉢巻きを外す。長めの前髪を引っ張り整える。

アリかもしれない。

ハロウィンの仮装大会で『オンナ』になるのも。それなら、美羽が『オトコ』になるのもアリじゃないか。この先に、まだ違う風景が見えるのだろうか。

ファンデーションに手を伸ばした時、

「あんた、何してんのよ?」

いつの間にか、着替えを終えた美羽が、明を見つめていた。

明は返答に詰まった。ふざけてしまうのは、簡単だ。でも、何だかもったいない。

「開拓民」

まんざらウソではない。

少しの沈黙の後、

「バカジャネーノ」

緊張しているのか、美羽の声はわずかに震えていた。

#YA #小説 #短編小説 #言霊さん #言霊屋 #LGBTQ

〜創作日記〜

LGBTQの話が書きたくて、テーマにしました。これが、教育雑誌に載せて頂けるギリギリでした。

当時の担当の女性は私より年下で、とても賢明で、勇気のある担当さんでした。感謝しかないです。

新人さんからベテランさんまで年齢問わず、また、イラストから写真、動画、ジャンルを問わずいろいろと「コラボ」して作品を創ってみたいです。私は主に「言葉」でしか対価を頂いたことしかありませんが、私のスキルとあなたのスキルをかけ合わせて生まれた作品が、誰かの生きる力になりますように。