マッキンダーの地政学理論とその批判

イントロダクション

こんにちは、こんばんは、おはようございます!Renta@マレーシアから国際関係論について考える人です!

今回の記事は、マッキンダーという地政学者のハートランド理論についてです。マッキンダーは現代の地政学の源流を作りました。今回は、その理論を概観し、時代的な制約や矛盾などを指摘します。

マッキンダーとは誰なのか?

マッキンダーは、19世紀末から20世紀前半まで活躍した地理学者です。

キリマンジャロの登頂にも成功しています。

教育者や政治家としての側面も持ち合わせており、レディング大学の設立やLondon School of Economicsの運営にも関わっていました。また、1910年から1922年までイギリス下院議員も務めていました。

地政学に関するアウトプットとしては以下の2つがあります。

1904年の講演:歴史の地理学的な回転軸

1919年の著書:デモクラシーの理想と現実

マッキンダーは地政学の歴史から見ると、現在の地政学理論の源流を作ったとされています。それがハートランド理論です。

マッキンダーのハートランド理論

マッキンダーはハートランド理論は地理的条件や歴史、そして当時の状況を踏まえたものです。だから、これらの要素を考察しつつ理論を紹介していきます。

世界観:ランドパワーとシーパワーの対決

マッキンダーはランドパワーとシーパワーという用語を使います。ランドパワー=大陸国家、シーパワー=海洋国家と考えることができます。

マッキンダーはランドパワーの代表にドイツとロシアを、シーパワーの代表にイギリスを置いています。

地政学では、地理によって国家の状態が決まります。ここで、マッキンダーをもとにランドパワーとシーパワーの交通手段・社会の様子・経済の状態・国家の戦略を比較してみましょう

ランドパワーの国家は隣国と陸続きで接しています。だから、いつどこに攻め込まれるか分かりません。陸は海より攻め込みやすいので、いつ攻め込まれるかわからなくて怯えるよりは、自分から攻め込んでいく傾向にあると考えられます。

他国を攻め込むためには国民の結束が必要なので、社会の様子は閉鎖的になります。また、戦争中の補給を充実させるため自給自足的な経済を志向します。

これに対して、シーパワーは海に囲まれているので他国に攻め込まれる心配があまりありません。その代わり、大陸国家ほど資源がないので貿易をする必要があります。だから、他国と同盟を結びます。その結果、外国との交流が増えるので自由主義的な社会になります。

そして、マッキンダーは世界史をランドパワーとシーパワーの対立の歴史と捉えます。

ランドパワー・シーパワーという区別はかなり大雑把なのですが、彼は衰退しつつある大英帝国(シーパワー)の覇権を、勃興しつつあるドイツや長年の宿敵であるロシア(共にランドパワー)から、いかに守るかという視点で考えています。だから、あえて歴史から教訓を得るために大きな概念を示したのだと思われます。

歴史観:アジアのランドパワー帝国に脅かされていたヨーロッパ

マッキンダーの歴史に対する姿勢がよくわかるのが、モンゴル帝国に関する思考です。マッキンダーは近代以前のヨーロッパとアジアの関係を、杵と臼の関係に例えます。近代のヨーロッパの力強さは、近代以前に強大なアジアの帝国に脅かされることで鍛えられたのだと考えました。

特にモンゴル帝国を念頭に置いていると思われます。というのも、モンゴル帝国は現在のポーランドあたりまで攻め込んだからです。これに匹敵しそうなのは、オスマン帝国の二回のウィーン包囲くらいでしょう。しかし、ウィーン包囲は二回とも成功しませんでした。

このような「ヨーロッパは、アジアの大帝国(特に騎馬民族の帝国=ランドパワー)に攻め込まれてきた」という歴史観が、マッキンダーの地政学理論に関わってきます。

当時の状況:ポスト・コロンブスの時代と閉じられた国際システム

マッキンダーは近代を「コロンブスの時代」と「ポスト・コロンブスの時代」に二分します。

コロンブスの時代は、15世紀~19世紀末までのヨーロッパによる世界の植民地化プロセスが行われた時代を指します。ポスト・コロンブスの時代は、世界中の土地が発見しつくされて、新たなフロンティアが存在しない時代を指します。これを、閉じられた国際システムと言います。

マッキンダーは、コロンブスの時代にある種の平和を見ます。コロンブスの時代にももちろん戦争はありました。しかし、新たなフロンティアが存在するために、国家が戦争よりそちらの発見に注力したり、戦争はほどほどにしてフロンティアの受け渡しで妥協したりすることができました。

これに対して、ポスト・コロンブスの時代は、閉じられた国際システムなので、妥協を行うためのフロンティアは無いし、国家は自らのキャパの多くを戦争につぎ込むことができます。

だから、ポスト・コロンブスの時代は戦争が起きやすく、規模も大きくなりやすいのです。ということは、地政学の見方をすれば戦争に有利な地理的条件を備えた国家が有利なのです。これを示すのが、マッキンダーのハートランド理論です。

ハートランド理論

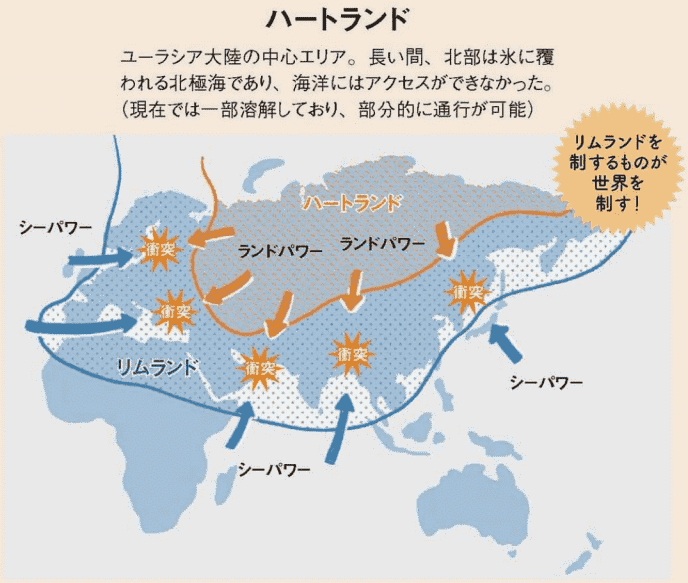

まず、ハートランドはユーラシア大陸北部・東欧・コーカサス・イラン・中央アジアを含む概念です。

ハートランドの特徴は、他のユーラシア地域に陸続きで行けることです。加えて、北にある北極海は基本的に凍結しています。だから、ハートランド国家はすべての隣国に攻め込むことが出来る一方で、北極海があるので攻め込まられづらい、とマッキンダーは考えました。というのも、マッキンダーの時代にはシベリア鉄道が開通したからです。当時からすれば、ユーラシア大陸の端から端まで鉄道で移動できることは画期的でした。その驚きも含まれていると思います。このように、ハートランドはランドパワー国家にとって好ましい条件を備えているのです。

ハートランドの特徴を踏まえて、マッキンダーは以下の3つのテーゼを示します。

東欧を制する者は、ハートランドを制する

ハートランドを制する者は、世界島(ユーラシア+アフリカ)を制する

世界島を制する者は、世界を制する

マッキンダーのハートランド理論をもとにして、第一次世界大戦の戦後処理へ提言を行い、実際に提言が採用されています。また、後々紹介する地政学者もハートランド理論を批判したり継承したりして理論を作る人達が多いです。

しかし、マッキンダーのハートランド理論は様々な限界を持っています(理論である以上、当然ではあります)。最後にそれを指摘しておきます。

マッキンダーのハートランド理論の限界

ライバルであるドイツやロシアへの警戒心が非常に強い理論

まず言えるのは、そもそもマッキンダーは「衰退する大英帝国の覇権を、ドイツやロシアからどうやって守るか」ということを考えています。

というのも、マッキンダーが講演や執筆を行った20世紀初頭は大英帝国の衰退が目立っていたからです。具体的には、1902年のボーア戦争で苦戦してしまったことがあります。また、19世紀後半にようやく国家として成立したドイツに経済的に圧倒されていました。ロシアは経済的には未熟でしたが、ユーラシア大陸での植民地化競争を大英帝国と繰り返していました(英露の植民地競争はグレートゲームと呼ばれます)。

特に競争が大英帝国との競争が激しかったのはドイツなので、マッキンダーは特にドイツを念頭に置いているはずです。

だから、ハートランドを念頭に置いているはずの理論に東欧が入ってきますし、「ランドパワーvsシーパワー」という大雑把な世界観が導入されています。

純粋に地理的に見れば、東欧を制してもハートランドを制すことは難しい

マッキンダーのハートランド理論のテーゼは矛盾があります。そしてこれが、前節で見たドイツへの警戒感が露わになっているのです。

もう一度テーゼを確認してみましょう。

東欧を制する者は、ハートランドを制する

ハートランドを制する者は、世界島(ユーラシア+アフリカ)を制する

世界島を制する者は、世界を制する

理論が歴史に反証されてしまうことはよくあるので、理論内での矛盾からマッキンダーのドイツへの警戒感をあぶりだしてみます。

注目するべきなのは第一のテーゼ「東欧を制する者は、ハートランドを制する」です。地政学的に考えれば、東欧を制してもハートランドを制することは困難だと分かります。東欧とハートランドでは、陸地の広さが段違いだからです。ハートランド国家は、一時的に攻め込まれても奥地に逃げ込むことができます。これに対して東欧の国家は背水の陣を敷いています。東欧の国家は、ハートランドから攻め込まれたら逃げ込むところがありません。海にも囲まれています。この点で、「東欧を制する者は、ハートランドを制す」という第一テーゼは矛盾を孕んでいます。

だからハートランド理論の第一テーゼには、マッキンダーのドイツに対する警戒感を反映していると考えられます。

まとめ

マッキンダーのハートランド理論を概観し、その限界を指摘しました。マッキンダーもそう考えているのですが、国家の命運は地理だけでは決まりません。マンパワーや国民の意志・技術革新などの様々な要素によって決まります。

その中でも、地理は長いスパンで不変です。だから、国家の興亡の歴史や戦略を考える時に指針として、妄信するのでも無視するのでもなく、マッキンダーのハートランド理論は受け止めるべきだと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました!

参考文献

Geoffrey Sloan (1999) Sir Halford J. Mackinder: The Heartland theory then and now, The Journal of Strategic Studies, 22:2-3, 15-38, DOI: 10.1080/01402399908437752