6月からはじまったB2Bマーケティングの新しい潮流について図解で説明しよう。

B2Bマーケティングはとても大きな変化のある時期の真っ只中にいる。今も現在進行形で。今日と来週ではまた雰囲気も状況も違ってくると思う。

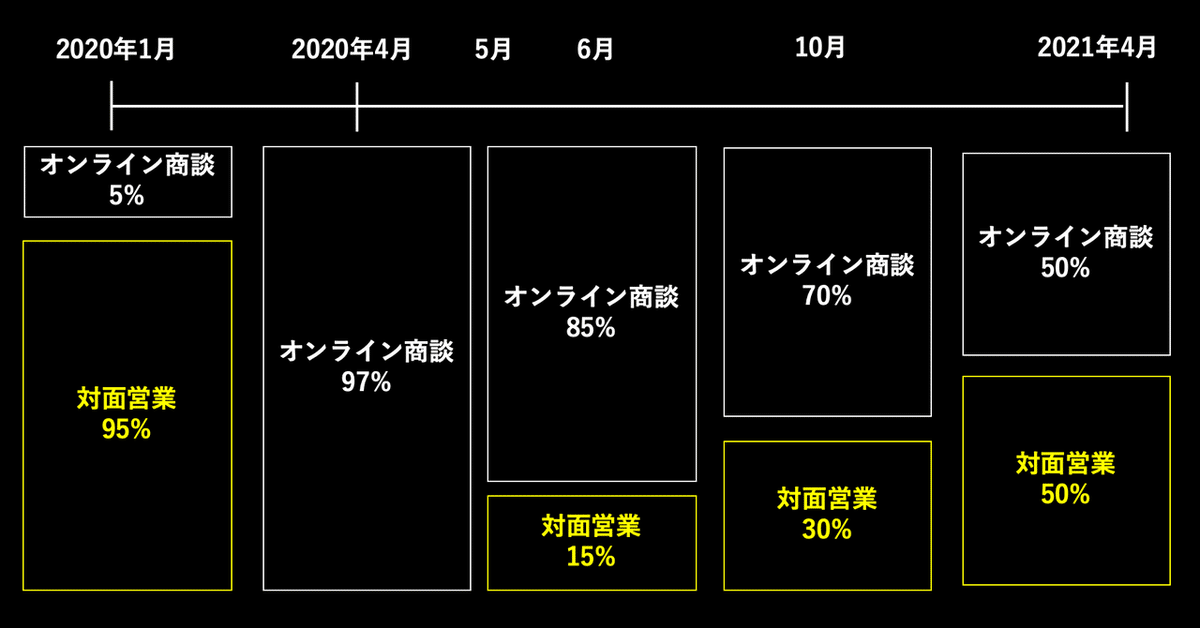

ビフォーコロナ平常時の1月。今年の2月〜3月。緊急事態宣言が出てからの4月〜5月。そして緊急事態が解除された6月。ざくっとフェーズを分けても、ここ半年近くで4段階で変化している。

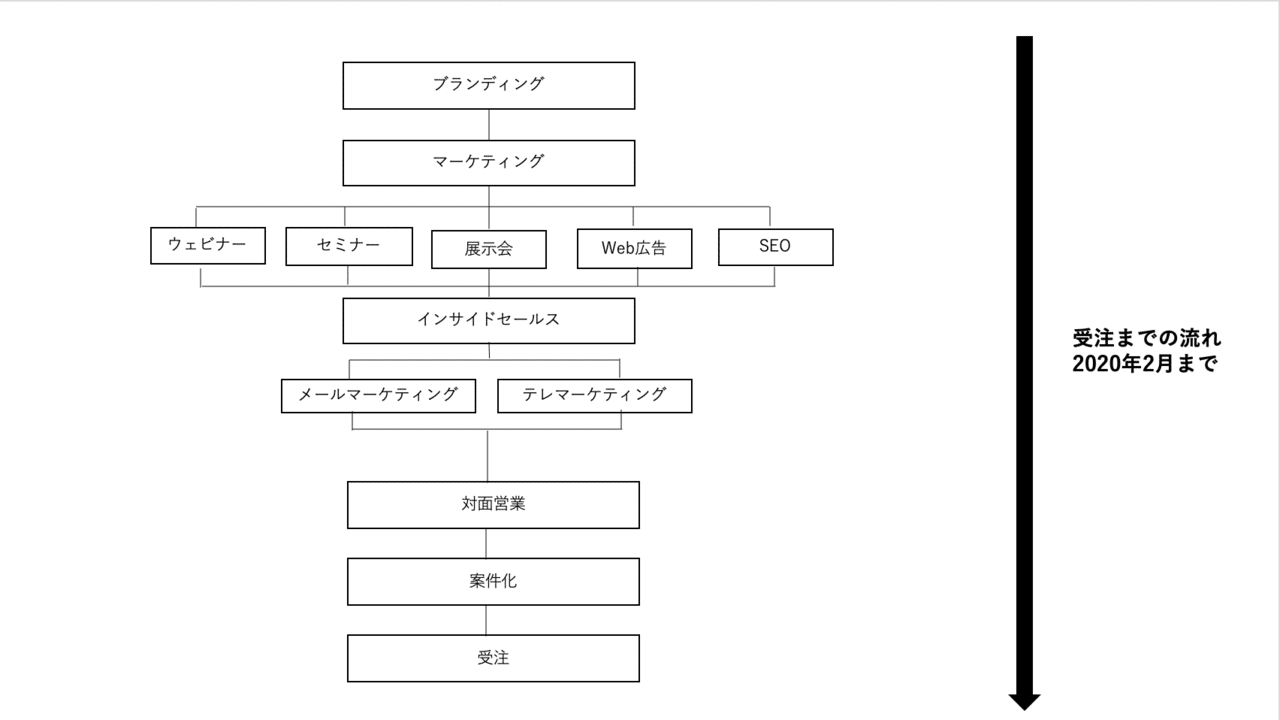

ビフォーコロナの2月まで

こんな流れだったものが、人が集まれなくなり、リアルに人に会う事ができなくなり、リアルイベント壊滅、対面営業封鎖。3月から徐々にこう変化していった。

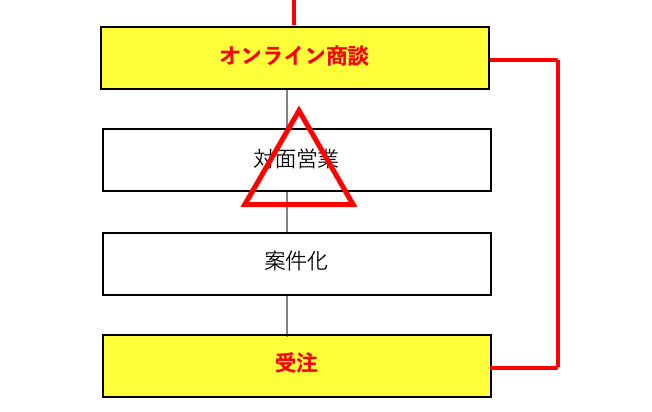

4月からの緊急事態宣言中

そして、緊急自体宣言期間を経て、6月の今現在こんな感じの新しい流れが生まれはじめている。

緊急事態解除の6月からの新しい流れ

対面での営業も少しずつできる状況になっては来ているものの、営業活動も当たり前に対面で会うものという概念は変わりましたね。

ソーシャルディスタンスも重要視されているので、その打ち合わせって本当に会う必要があるんだっけ?Web会議で良くない?という今までにはなかった選択肢も生まれてきています。

ちなみにオンラインで良いものと、実際に会って話をしたほうが良いもは区分けができていて、

●オンラインの商談で良いもの

お互いに課題と解決方法が共有できている上での商談。情報共有。案件の進捗確認。

●実際に会って商談したほうが良いもの

うまくいっていないが何が問題かわかっていないケース。課題自体を訴求しなきゃいけないケース。予算や人員やリソースの棚卸し。セキュアな内容のヒアリング。

方向性が定まっているものはオンライン。方向性を決めていかないといけないものは実際に会って商談をしたほうが良いかなと思ってます。

オンラインで十分な商談

そう考えていくと、顧客の課題が明確で、自分たちのサービスや製品で解決できる事が明確な場合ですね。この場合はオンラインだけで受注まで完結できます。私たちがやっているSaas系のビジネスモデルとか、無形のコンサルティングなんかもとても相性が良いと思っています。

対面営業が必要な商談

これはまだお互い課題が何かをわかっていない場合なんですよね。うまくいっていないけど何が問題かわかっていない時だったり、課題の訴求、ニーズ喚起、0→1や、ゼロベースから何かをディスカッションして決めていく必要がある時には対面営業が必要です。

あとは物理的に製品を触ってみる必要がある場合。製品のデモンストレーションとかですね。製品概要は動画とかオンラインライブなんかでも説明はできそうですが、高額な設備投資になるケースも多いですし、これは対面営業の従来の流れに戻っていくのではないかなと思っています。

今後は見込みの度合いや、製品単価、物理的距離でオンライン商談と対面営業が機能として使い分けられていくでしょう。

こんな感じですね。営業もバージョンアップの転換期にいます。

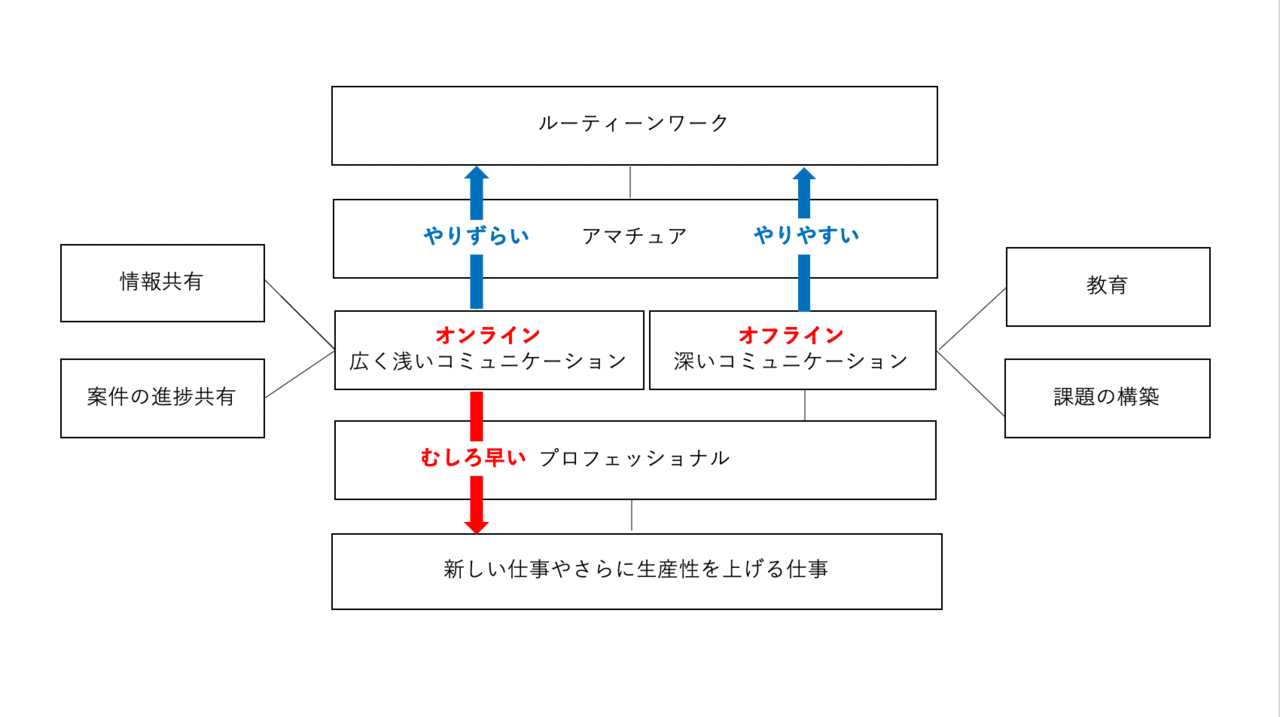

コミュニケーションの特長を知ろう

オンラインか?実際に会うか?ここを議題として考える時には、お互いのコミュニケーションの特長を知っておく必要があります。それぞれのメリットとデメリットを知った上でコミュニケーションを使いこなしていくという考え方が大事です。

実際に会う場合は、移動時間があったり効率は悪いですが、深いコミュニケーションがとれます。その人となりがわかったり、人間関係を構築しやすいですね。我々はこのやり方に慣れすぎてしまっています。

オンラインで会う場合は、物理的な距離が関係ないので効率よくいろんな人に会えますが、深いコミュニケーションはとりずらいですよね。ただそれは1回で人間関係をつくろうとするからそうなるだけで、簡単に会える特長を活かして、会う回数を重ねていけば、実際に会うのと同じくらいの人間関係は築けます。

オンラインで会うというのは、Twitterでのやりとりと似ていて、一回も会った事はないけどコメントで何度もやりとりしていると、その辺の会った事ある人より、深い人間関係が構築できてしまっているみたいな体験と同じですね。

仕事上のコミュニケーションは?

オンラインでもコミュニケーションはいけるなと思っています。ただここは「人間関係貯金」というか。その人との関係性の深さが関係してくるかなと思っています。

めちゃわかりやすく書くと、ずっと一緒にやっている人なんかはいける。知り合ったばかりの人とはきつい。こんな感じですね。説明をショートカットしてもいけるか。いけないか。意図を汲み取ってくれるかどうか。という言い方でも説明できますね。

オンラインで仕事ができる人。仕事ができない人。

ルーティーンを継続するとか、今までの仕事の延長線上の案件進行はオンラインでも問題なくできると思います。

ただ何か新しい取り組みをはじめるとか。創造性が必要になるとか。さらに生産性を上げるとか。このあたりは正直、アマチュアの人とオンラインだけで仕事をして結果を出していくことは厳しいかなと思っています。プロか。アマチュアか。主体的に動けるか。指示ないと動けないか。お願いした1を10に膨らませてくれるような人かどうか。

このあたりがオンライン=リモートワークで仕事をしていける人の条件になってくるのではないでしょうかね。

図解するとこんな感じでしょうかね。プロの場合だと、オンラインでもオフラインでもどちらでもワークします。むしろそういうプロとなら、仕事はオンラインだけのほうが早いしクオリティも上げられると思います。

一方でアマチュアの場合だとルーティーンワークがやりやすいか。やりずらいか。という論点になるので視座が下がりますし、発展性は低いですね。

また新人教育なんかは、深いコミュニケーションを必要とするので、実際に会ってプログラムを実施する必要があると思います

これからは能力によって、リモートワークやコミュニケーションのチューニングをしていかなければいけない新しいマネジメントの概念が生まれてきそうです。

ウェビナーはマーケチャネルというよりブランディング?

で、もう一点、イベントができなくなった影響で、大きく台頭してきたウェビナー。私はウェビナーに関してはマーケティングチャネルとは少し違うなあと考えています。

ブランディング的な要素が強くて、そこからインサイドセールスに直結しているようなイメージです。なので自社宣伝というよりは、メディア要素を取り入れて、自分たちが何者かだけ知ってもらう。ウェビナーはそんな役割になると思います。

その後のインサイドセールスでも、売り込みたいこちら都合の話というよりは、テーマに関してあなた自身に何か課題があるのか?どうすれば一緒に解決できますかね。私たち何お手伝いできますかね。みたいな自社のポジションとはあまり関係ない「御用聞き」みたいなスタンスをひとつ挟むのも大事かなと思ってます。

工数はかかりますが、その後丁寧にインサイドセールスや営業でフォローする。ゆくゆくお客さんになってもらう。みたいな少し足の長いリードフォローが大事だと思います。

ブランディングに関しては下記に考え方まとめてます。

ウェビナーに関しては下記に考え方まとめてます。

700人が集まったウェビナー「広告宣伝費0」「組み立て1日」「集客1週間」その考え方を図解で説明しよう。

今がB2Bマーケも営業もイノベーションの真っ最中

Zoomを筆頭にしたオンラインの打ち合わせツールが急速に普及したし、使う側のリテラシーはイノベーションレベルで上がった。これから1年間はリアルイベントも壊滅的でしょうし、オンライン上がマーケティングも営業も主戦場になってきます。

当たり前すぎて、あまり触れてこなかったのですが、自社のホームページやLP、動画といったWebコンテンツの拡充もかなり重要な要素になってきます。

アップデートのタイミングで変化できないは致命的になります。一緒に従来のやり方に捉われない新しいマーケティングと営業を追求していきましょう!

また新しい情報あれば逐一シェアします!

おわり!