恩田陸・桜庭一樹・大手拓次それぞれの薔薇 『愚かな薔薇』

恩田陸『愚かな薔薇』

読み終わって調べたのだが、虚船というのは日本各地の民族伝承に実在するのだそうだ。(伝承に「実在する」というややおかしな表現となってしまった。)

何も知らない渦中の少女が、夏の異郷でその少女期を終えるような経験をする。

これぞ恩田陸の真骨頂!醍醐味!と、脳内に数々の傑作の走馬灯が駆け巡り、「理瀬!憂理!」と叫んで駆け出しそうになった。

『七月に流れる花』、『蛇行する川のほとり』、『麦の海に沈む果実』、『ネクロポリス』もそうだっけ?

しかしこうやって過去作品が次々去来するあたり、好きすぎるが故でもあるが自分の感性が過去由来というか、何を読んでも新鮮だった授業中に隠れて貪り読んでいた中学生の頃の感覚ではなくなってしまっているなあという切なさも感じる。

しかしこの切なさ、どんなジャンルのオタクにも共感してもらえる感覚ではとも思う。

さて、タイトルと表紙のぱっと見の印象でなんとなく洋風な話だと思い込んでいたので、純日本的な舞台の話で驚いた。

また過去作の話をしてしまうが、『薔薇』とついていると西洋風の舞台をイメージしてしまう。

先述の理瀬シリーズの一つ『薔薇のなかの蛇』は英国貴族のお屋敷だし、『夏の名残の薔薇』は山奥のクラシックなホテルだ。

そもそも夏の名残の薔薇はアイルランド民謡だ。

そもそも小説のタイトルで薔薇といえば、何をおいてもウンベルト・エーコの『薔薇の名前』なのだ。北イタリアのカトリック修道院を舞台に起きる怪事件を描く世界的なベストセラーなのだから、このタイトルが想起されることは当然織り込み済みだと思う。

薔薇の話はまだ続く。

私は薔薇に心酔した詩人を知っている。

1987年生まれの大手拓次なる人物である。

没後には北原白秋、萩原朔太郎、大木淳夫らによって「拓次の会」が発足するなど、彼への評価は決して低いものではなかったそうだが、彼自身の名はあまり知られていない。

彼の作品には、恐ろしい数の、本当に夥しい数の薔薇が登場する。

私の一番好きな作品は「ばらのあしおと」であるが、彼にとっての薔薇は、足音をたてて歩き、眠り、漂う。

拓次にとって薔薇とは一体何だったのだろうか。私は高校時代、拓次の甘いようで儚いようで、ひどく閉じていて、美しくて、傍から見ると狂気を感じるその世界観に傾倒した。

そのため、文学作品で「薔薇」の文字を見ると、反射的に拓次が想起されてしまう。

ばらのあしおと

ばらよ おまへのあしおとをきかしておくれ、

さわがしい雨(あめ)のみづおとのするまよなかに、

このかきむしられるわたしの胸(むね)のなかへ

おまへのやさしいあしおとをきかしておくれ。

ちひさく しろく さびしいかほのばらのはなよ、

わたしのたよりない耳へ、

おまへのやはらかなあしおとをきかしておくれ。

とほく とほく ゆらめいてゐるばらのはなよ、

おまへのまぼろしのあしおとを

おとろへてゆくわたしの胸へきかしておくれ。

しかし拓次の薔薇が、幻想の大輪の白薔薇だとすると、『愚かな薔薇』の薔薇は「里バラ」と書かれており、野薔薇のようだ。

野薔薇といえば桜庭一樹の『赤朽葉家の伝説』や短編『五月雨』にも出てくる架空の花・鉄砲薔薇を思い出す。

桜庭一樹の作品には『GOSICK III 青い薔薇の下で』という、正統な(野薔薇が正統でないわけではないが)薔薇を登場させているものもあるので、彼女にとっても薔薇と野薔薇は歴然と区別されていることが伺える。

桜庭にとっての鉄砲薔薇は、いわゆる山窩、戸籍を持たない日本古来の山の民の象徴として描かれており、このイメージは恩田陸の里バラにも通じるものがあるように思う。

というか、今気づいたが『五月雨』も吸血鬼を描いた作品だ。

吸血鬼と野薔薇、同じモチーフである。

さて、やっと話を『愚かな薔薇』に戻す。

虚ろ船乗りを多く輩出し、主人公の少女奈智がキャンプに訪れる地である磐座の人々は、特殊な地で生まれ暮らす人々であり、やや浮世離れしており政府や体制に対して若干否定的な面が見てとれる。

山の民、とイメージとしては近い。

やはり野薔薇というのは、民間伝承、山の民と深く結びついたモチーフであるようだ。

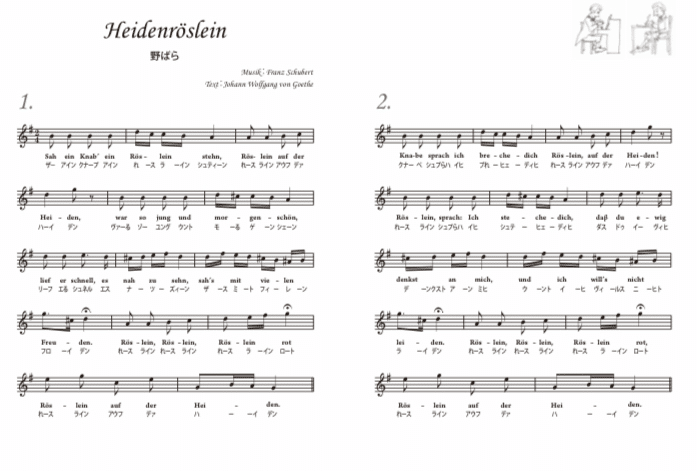

野薔薇といえば日本の歌にも有名なドイツの歌にもあるが、ここまで話を広げるともう収拾がつかない。論文が書けてしまう。

いつもながら肝心の読書の感想はどこへいったのかというかんじだが、力尽きたので今日はここまで。

しかしこの件、ぜひ有識者の意見が聞きたい。文学作品における日本と世界の薔薇と野薔薇について、あれもそうだよみたいな知見がある方は絶対にコメントしてください。

そうでない方はぜひスキしてください!