手塚治虫『シュマリ』考察(前編)

今回は手塚治虫の『シュマリ』について書いていきます。

言わずと知れた漫画の神様、手塚治虫。その作品群の中で私は『シュマリ』が一番好きです。あまたある手塚治虫作品の中で、なぜ『シュマリ』?それは自分でもよくわかっていないところがあります。本稿では、なぜそんなに『シュマリ』が好きなのか、作品について考察しながら自ら解き明かしていければと思っています。では、はじめます。

手塚治虫とパブロ・ピカソ

手塚治虫はとにかく多作です。作品の数はパブロ・ピカソのように多い。その数は600を超えると言われ(600話じゃないですよ、600作品…)、ざっと検索したところによると、少年向け341作品、少女向け36作品、大人向け110作品、低年齢向け32作品、絵本39作品、4コママンガ17作品、1コママンガ29作品となっています。

なお、ピカソも凄くて、生涯で1万3,500点の絵画作品、10万点の版画作品、3万4,000点の本の挿絵など、300点の彫刻と陶器作品で、計14万7,800点もの作品をつくったとされています。これは1日1作、365日毎日作っても404年かかる計算になり、物理的に考えてもわけがわかりません。なお、ピカソは「もっとも多作な画家」としてギネスブックに載っています。

手塚治虫、そして『シュマリ』の話に戻ります。

『シュマリ』の舞台設定について

シュマリとは主人公の名前です。名前はアイヌ語で「キツネ」のことです。本名は明かされません。妻のお妙を大月祥馬という男に奪われたシュマリは、江戸から彼らを探しにエゾあらため北海道に渡ってきました。その北海道が舞台です。時代はちょうど明治の初め、江戸は東京と改められ、北海道が開拓されはじめた頃の話です。

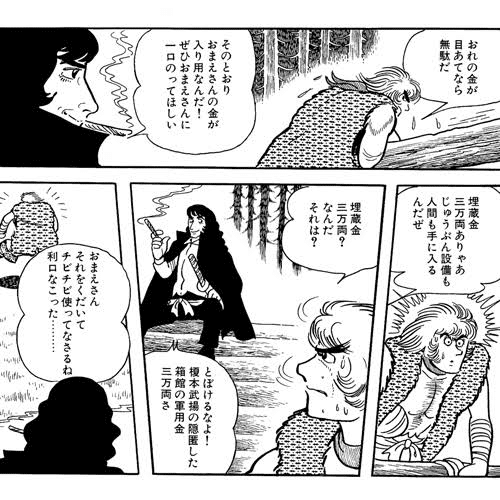

シュマリは元は江戸幕府の旗本で、身体が大きく、タフで、腕っぷしがめっぽう強い。このシュマリが、とあるきっかけで榎本武揚の隠した黄金三万両の隠し場所を知り、これによって太財一族との浅からぬ縁が始まります。北海道で炭鉱を営む太財一族は、「エゾ共和国」を作る野望のためにシュマリの三万両が欲しいのです。

そこから、北海道を舞台とした一大絵巻が始まることとなります。

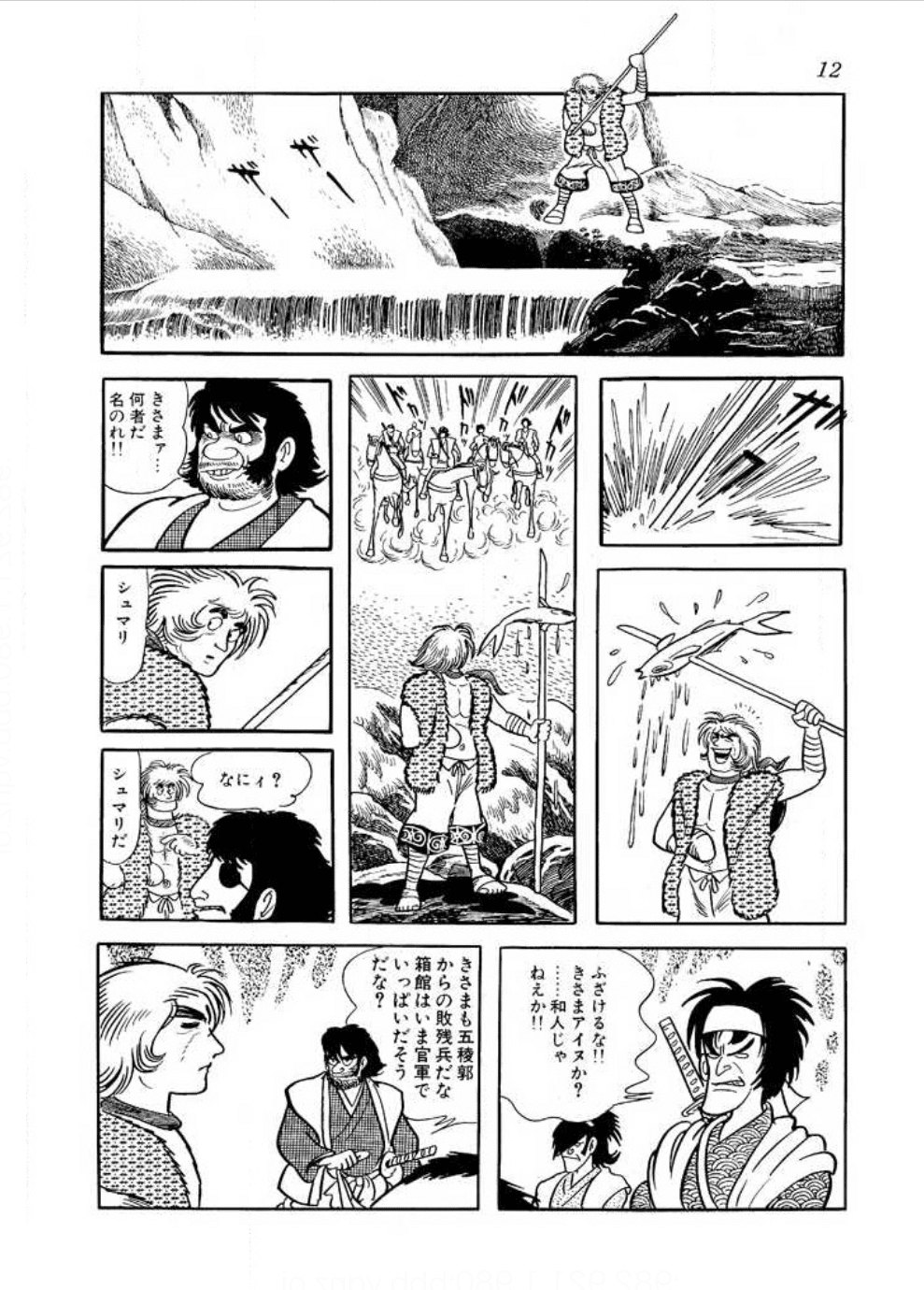

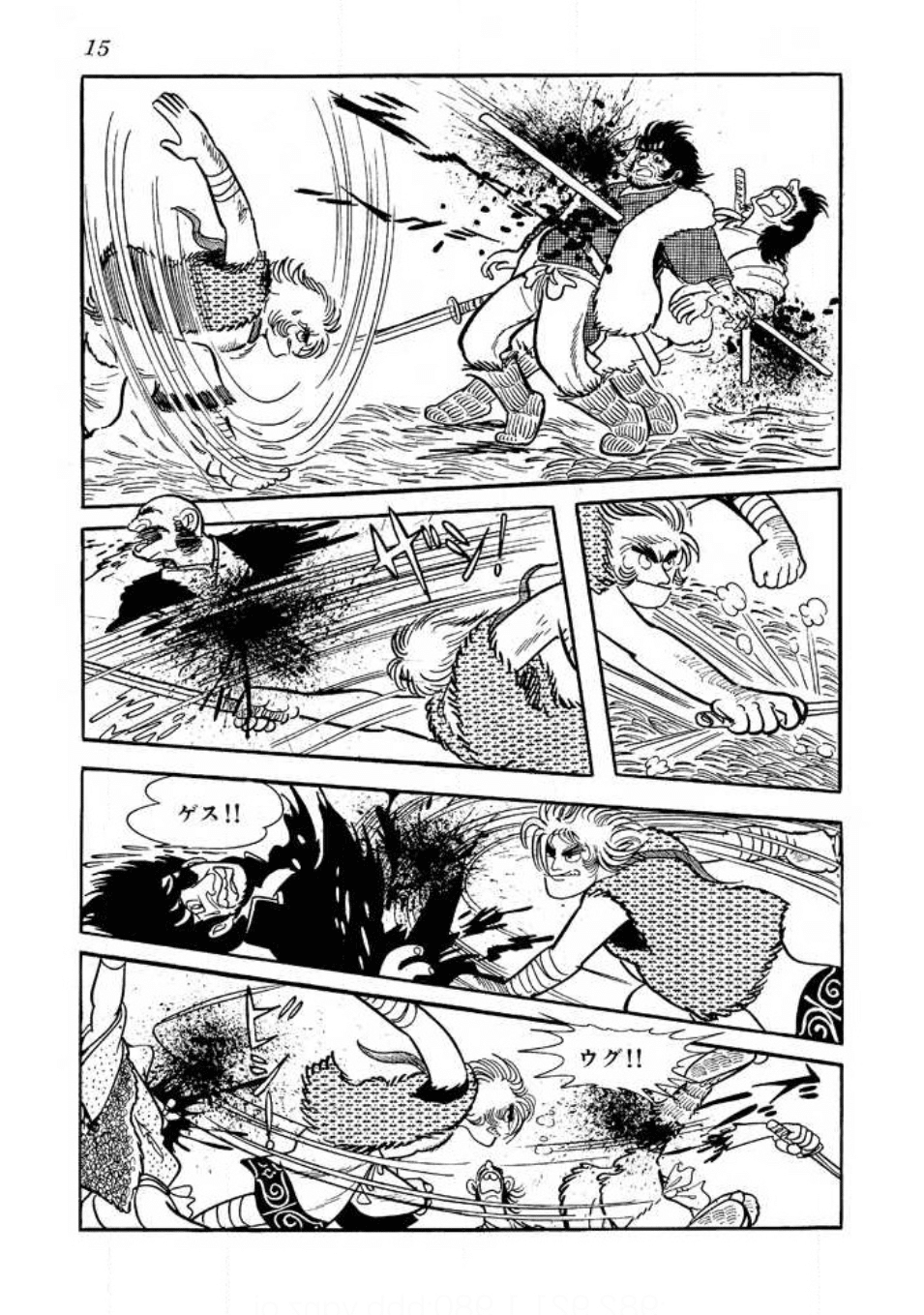

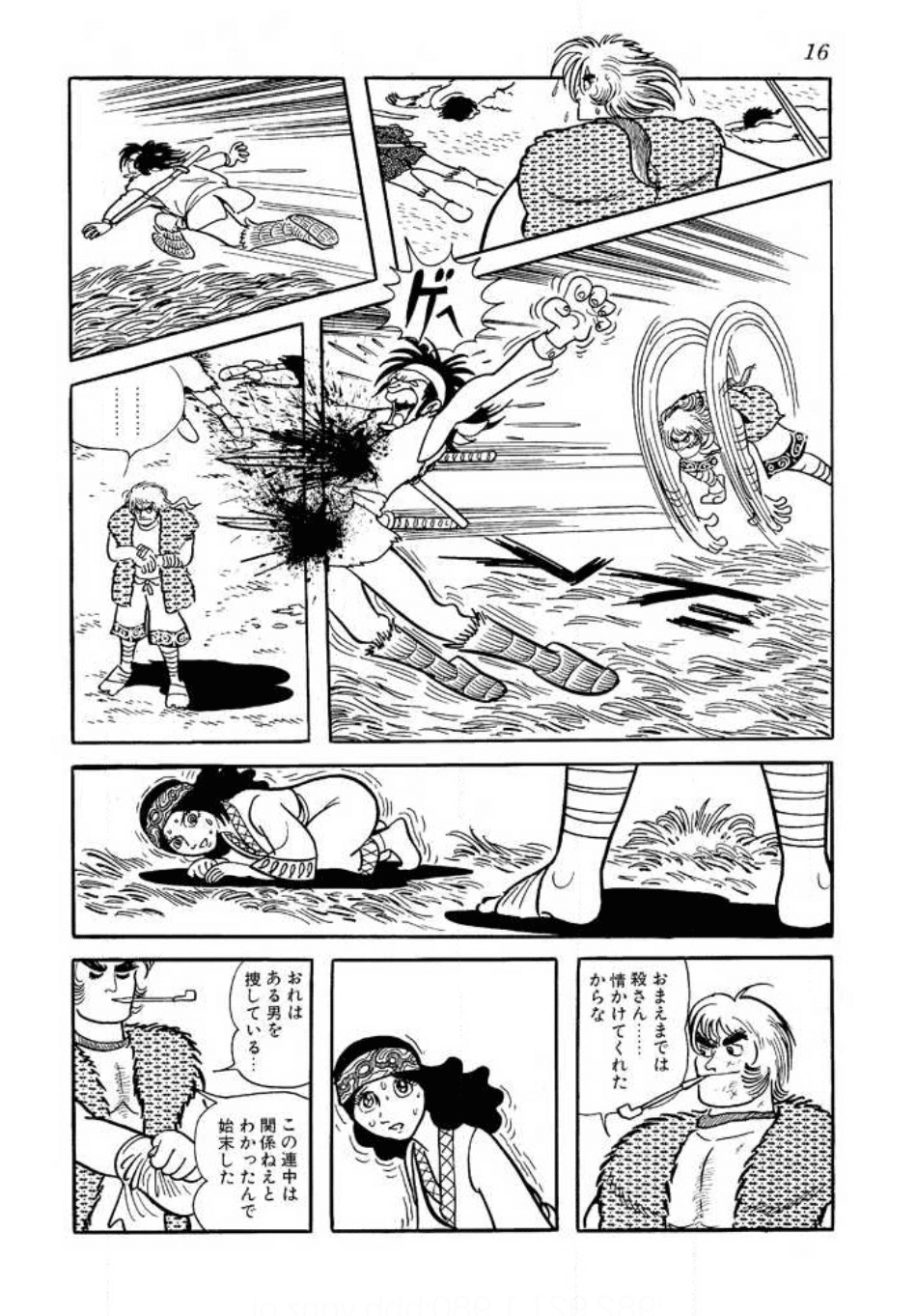

第一話で提示されるシュマリの人間性

第一話のエピソードで、シュマリという人間像が無駄なく提示されます。このあたりはさすが巨匠の技という感じです。まずは見ていきましょう。

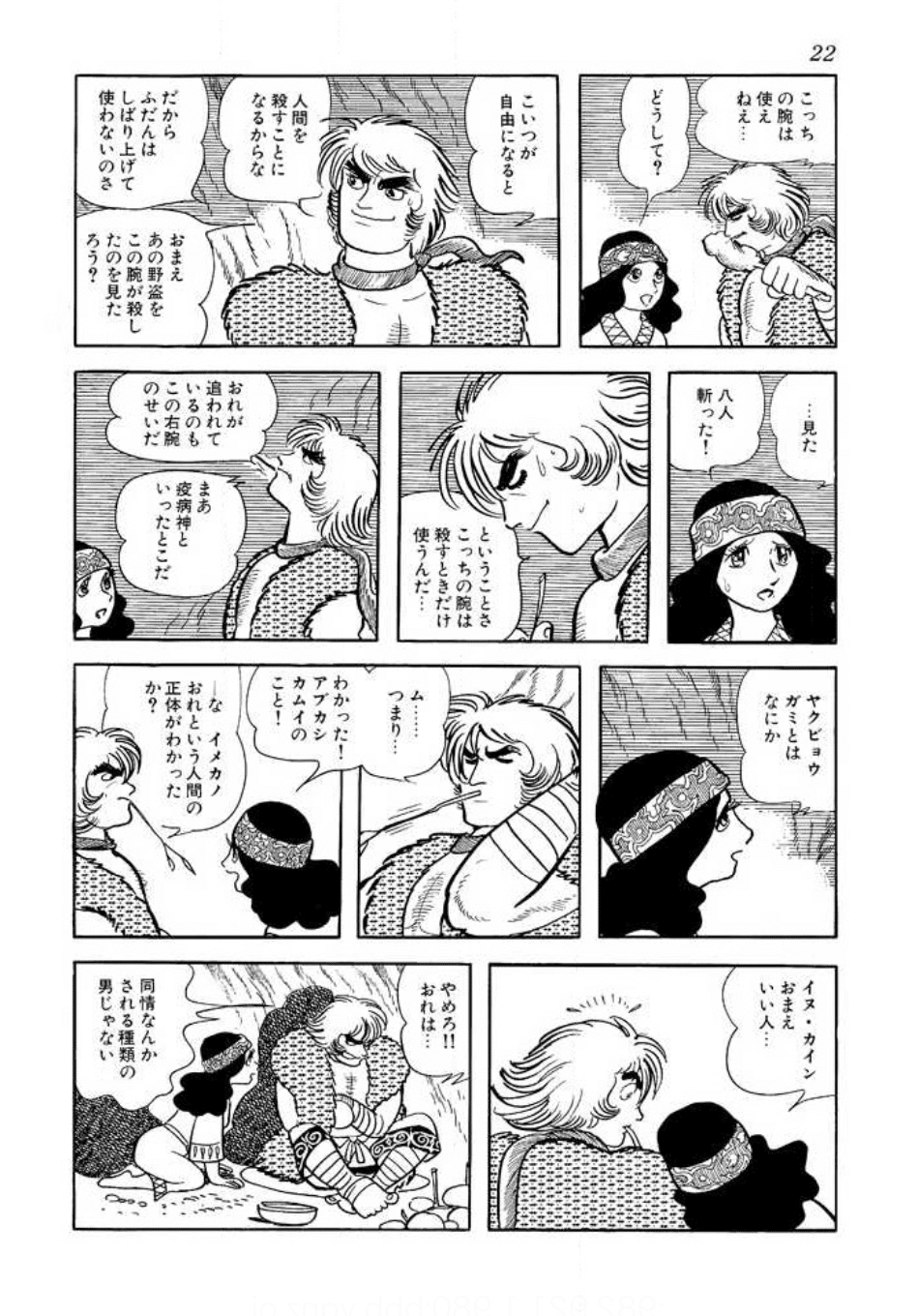

このように、アイヌの少女を助けるファーストエピソードの中に、シュマリが一体どういう人間なのかを実に効率的に入れ込んで表現しています。この手際の良さは見事です。

なお、シュマリの「自由にしてしまうと人を殺してしまう右腕」の件は、物語の後半になると徐々にフェードアウトしていきます。キャラクター設定のためのフックとして作ったものの、途中から邪魔になってきたのだろうと予想します。

なんと第二話であっさり達成される目的

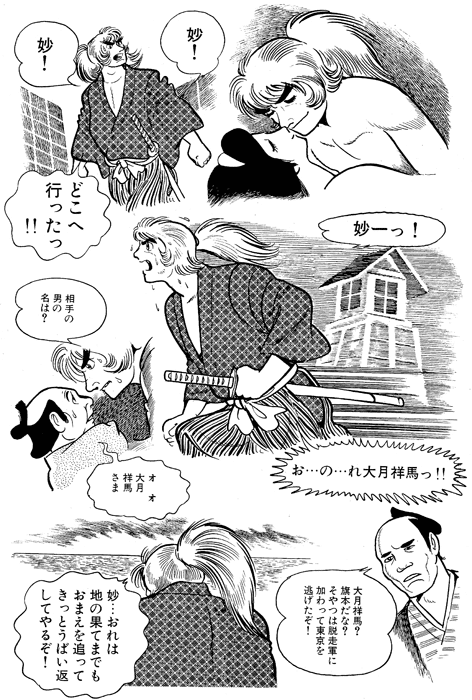

シュマリが北海道に渡ってきた目的は、妻であるお妙を奪った大月祥馬を見つけることです。第一話で提示されたこの目的は、本来であればこの物語におけるシュマリの最終目的であって然るべきでしょう。ですが、なんとこの目的は第二話で早々に達成されることになります。第二話ですよ!早すぎます。

大雨の日、余市川のほとりで畑を守るために堤防を作ろうとする夫婦を手助けするシュマリ。これがたまたま大月とお妙の二人でした。シュマリはいったん堤防づくりを手伝うと、雨やどりに一晩世話になることにします。「雨がおさまったら男の決着をつけようぜ大月」とシュマリは言います。

大月が川の様子を見に行く間に、シュマリはお妙を問い詰めます。まあそうですよね。お妙は理由も告げずに江戸から離れたわけですから。お妙は「旗本でありながら急にお上を裏切って官軍方に…そんな豹変のあなたが情けのうございました」と言い、シュマリは「そんなことは理由にならんっ!」と返します。この後、増水した川に飲まれて大月祥馬は死んでしまうわけです。シュマリは大月の墓を作り、壊れた家を直してやって、お妙に「どうする?」と問いますが、お妙は「残ります、ここに…」と答えてシュマリは去ります。ここで話は一つ完結します。

私はこれを読み、『シュマリ』はもともと短編で、二話完結の予定だったのでは?と思ったほどです。しかしこれは「大月祥馬のエピソードは序章の一つであった」という理解が妥当な気がします。

解せないのは、なぜシュマリはお妙と簡単に別れてしまったのか?です。「何もかも捨てて」はるばる北海道に渡ってきたシュマリにとって、大月を斬り、お妙を奪還することは人生の目的のすべてだとシュマリ自ら言っていたはずです。水難事故ではありますが、大月は亡くなり、お妙は未亡人になりました。何もない北の大地のほったて小屋で、お妙が一人で生きていくのは相当に過酷なはずです。野盗のいる土地ですから、襲われないとも限りません。あんなにお妙に執着していたシュマリだったのに…。

あえて理解を試みるなら、「お妙の心がもう自分には向かないことを思い知ってしまったから」でしょうか。『シュマリ』に限らず手塚漫画はかなりテンポ良く物語が進むので、さほど大きくないコマの中でキャラクターの感情処理が行われている、と理解すべきケースは少なくありません。大月の遺体に泣いてすがりつくお妙を見て、涙雨に濡れたシュマリはすべてを悟ったと思うべきなのでしょう。

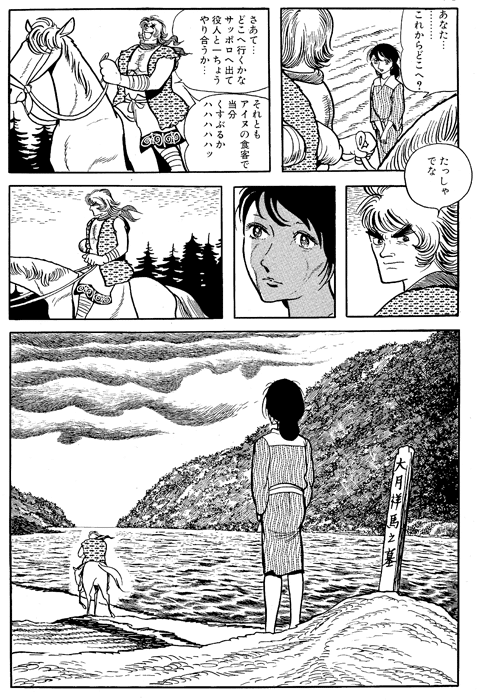

そんなシュマリですが、第三話で黄金を得てから再度お妙の家を訪ねます。顔はやつれ、手にあかぎれを作ったお妙に砂金を渡し、「サッポロへ行け!身の周りの品を買うがいい」と言います。「あなた!どこに住んでるの?」「それ(砂金)がなくなったらまた来るかもしれん」と答えるシュマリですが、ここでお妙と一緒にならないあたりがシュマリのダンディズムなのかもしれません。

とにもかくにも、「シュマリ〜大月祥馬編〜」はエンドを迎えます。

太財弥七・お峯との出会い

この後、シュマリは五稜郭の埋蔵金だった三万両相当を砂金の形で得ます。これによりシュマリの運命は大きく変わります。太財一族と出会うのです。

太財一族と言っても人数は4人、強欲なオヤジ(名前は出てきません)と、長男の弥十(野獣、と掛けているのだと思います)、次男の弥七、そして娘のお峯です。この中で弥七とお峯がシュマリの人生に深く関わってきます。

特にお峯とは生涯の伴侶となり、子どもまでもうけます。このお峯とお妙は『シュマリ』におけるダブルヒロインと言って差し支えありません。お峯はお妙と生き写しであり、映画で言えば同じ女優さんが演じるパターンでしょう。

弥七は当初からシュマリに興味がある様子でいろいろと話を持ちかけます。シュマリにビジネスパートナーになって欲しいくらいの勢いです。

それに対して、シュマリとお峯との出会いは最悪でした。「すこし武芸をかじった自我のつよい士族くずれの女、おれはそういう種類の人間はむしずがはしる」とボロカスです。シュマリはお峯を追い払いますが、スタイルがよく、最愛の女に似たお峯が気になって仕方ない様子です。もっと言えばムラムラしている描写があります。

めざとい弥七は、お峯のことが気になっているシュマリの気持ちを見抜きます。「やつとねんごろになるふりをして砂金のとれる場所を尋ねろ」と仕向けるのです。末っ子のお峯は「冗談じゃないわ」と拒否しながらも、太財家のパワーバランス的に断ることができません。お峯はシュマリのいるところへ馬に乗って訪ね、「父が無理に(私を)よこしたのよ」と伝えます。お峯は「誰がきたならしいお前なんかに」と銃を向けますが、シュマリはそれをかわして刃物で応戦すると、馬から落ちたお峯をその場で犯すのでした。

手塚先生の女性観と世界観

この作品に限らず、手塚漫画における男女の関係はなかなかに極端だと私は思っています。具体的にいうと、女性は神聖視されがちで、恋のきっかけは一目惚れが多く、性行為については「無理やり」が多い印象があります。あるいは近親相姦など、「のっぴきならないもの」としての男女関係および性行為が多いのです。

これは、時代的なものであることは間違いなくあるでしょうが、手塚治虫の捉える女性像がどこか「遠い存在」であるからではないでしょうか。

ここから敷衍していうと、私は手塚治虫は「叙事詩の作家」だと思っています。叙情ではなく叙事ということです。日常の心理描写というよりは、非常に速いテンポで長尺の時間軸を掬い取ります。それゆえに一人一人の細かい心のヒダを顧みるのではなく、むしろ流れゆく時間の中で翻弄される人々を、どちらかと言えばマクロな視点で一気に描く。心や思考の掘り下げにはあまりコマを割かず、事実や行動で物語をドライブさせる。その視点は等身大の人間というよりは神の視点である…特に『ドラえもん』をはじめとする藤子不二雄マンガで育った私は、そのように感じます。

前編はこの辺で。次回から『シュマリ』本編に戻りましょう。

後編はこちら↓から。

ちなみに、北海道が舞台でアイヌが登場するという共通項で『シュマリ』と並んで紹介されることの多い『ゴールデンカムイ』のレビューを以前書いたので貼っておきます。こちらもご一読ください。

いいなと思ったら応援しよう!