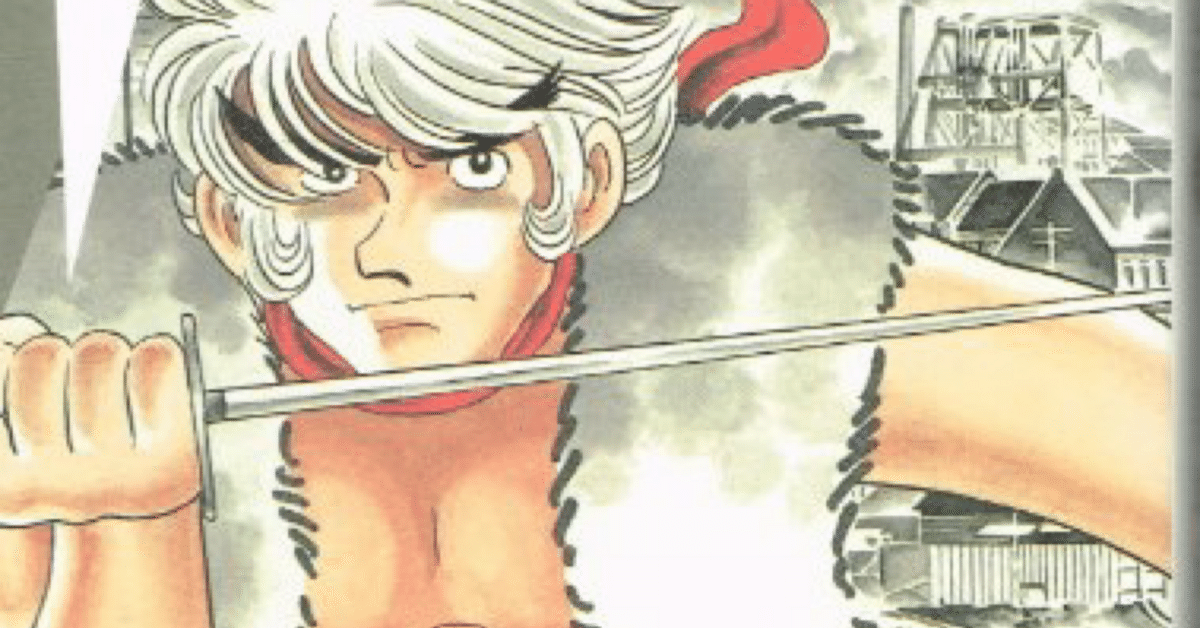

手塚治虫『シュマリ』考察(後編)

それでは、『シュマリ』について後編を書いていきます。

前編はこちら↓からどうぞ。

アイヌの子、ポン・ション

シュマリにはこの時点で家族がいませんが、ある日アイヌの赤ん坊がシュマリの家に入り込みます。赤ん坊と言っても自分の名前は言えるので、乳児ではなく幼児といったところ。その子は自分のことを「ポン・ション」と名乗ります。アイヌでは一種の魔除けのために子どもにわざと下品な名前をつける習わしがあります。ポン・ションとは「小さなうんこ」という意味だそうです。

そういえば『ゴールデンカムイ』のアシㇼパさんも「エカシオトンプイ(お爺さんの肛門)」という幼名を付けられていましたよね。

アイヌ語における子どもの名付けについてはこんなサイトもあります。

このポン・ションは成長するにつれ、非常に頼もしい男性になっていきます。シュマリにはお峯との間に子どもができると書きましたが、物語上、シュマリの実質的な「せがれ」はこのポン・ションです。彼は幼少期からシュマリのどぶろくを拝借して育ったせいか酒豪ですが、馬の扱いに長け、タフで機転の利く好男児として成長します。

シュマリはこの間、太財弥十と殺し合いをしたり(どちらも生き延びます)、弥七から「手を組もう」と持ちかけられたりしますが頑なに断ったりしながら(前編で紹介したコマがそのシーンです)、そんなこんなで冬がやってきます。北海道の厳しい冬です。

ある吹雪の夜、シュマリの家にお峯が馬に乗ってやってきます。

「私を使わない?」

「引き換えはなんだ」

「三万両の半分よ」

「おまえの親父もついに娘をカタにしたってことか」

「ちがうわ!自分の意志で来たのよ…家の事情を見かねてだわ」

「そんなに困ってるのか」

「…このままじゃ冬を越したとたんに閉山してしまって何もかもおしまい」

こんなやりとりを経て、「おれ、かあちゃん欲しいよォ!」というポン・ションの言葉により、お峯はシュマリの家に住まうことになります。労働力として雇った、とシュマリは言いますが実質的な夫婦関係であり、三人家族の誕生です。

吹雪の夜、そして雪どけの春

ですが、この冬は非常に過酷でした。食べものは少なく、寒さで厩舎の馬も一頭を残してバタバタと死んでしまいます。そしてついに、強い風雪によってシュマリたちの住む家が倒壊します。家の下敷きになったお峯を助け起こすと、シュマリたちはその場に即席のかまくらを作って吹雪の夜をやり過ごすのでした。

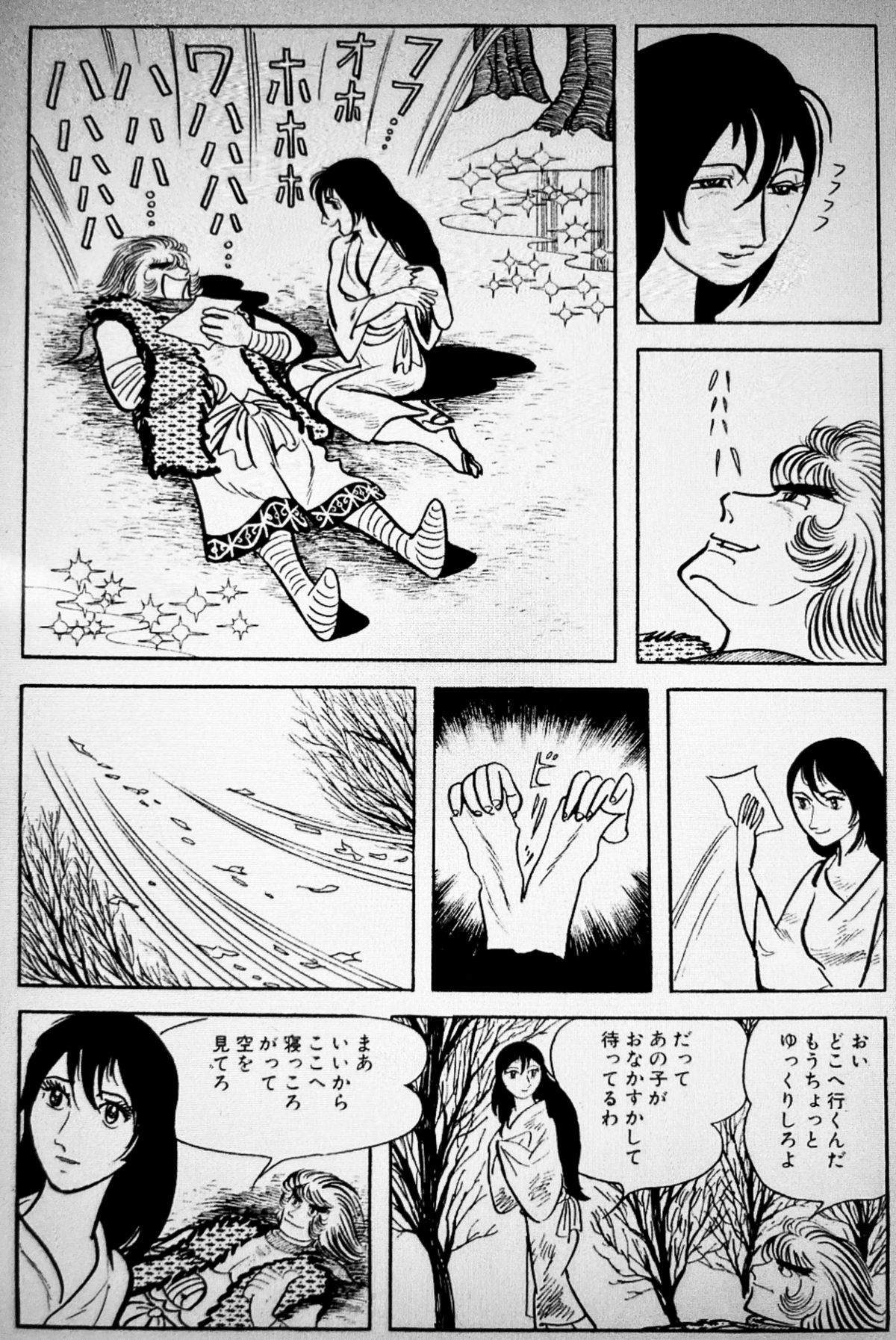

そして春になり、ちょうど雪がとけるのとシンクロするように、シュマリとお峯の関係も通じ合ったものになっていきます。シュマリはお峯に砂金の地図を書いて渡し、約束の半分どころか全部くれてやってもいい、と言います。お峯はそんなシュマリの心にふれ、「ばかだねおまえは…!」と言いながら、その地図を破いて風に飛ばします。もともと金のために家から遣わされたお峯が、主体的にシュマリの妻になった瞬間でした。

家の倒壊という最大のピンチを経て春を迎えるというこの一連のシーンは、シュマリとお峯の心の距離感の変化を饒舌に描く、実に映像的な良いシーンだと思います。

お峯の密告で捕えられるシュマリ

この後の『シュマリ』はダイナミックな展開を見せます。お峯は太財家にシュマリの砂金のありかは知らないと突っぱねます。そして太財の親父は死に、賢い弥七が炭鉱を継ぐことになりました。

シュマリとお峯の関係は良好なままかと思いきや、そうもいきません。お峯がひょんなことでシュマリの元妻であるお妙のことを知ってしまうのです。それも、人違いされるほど自分と生き写しであると。お峯は大変なショックを受けます。

一度はシュマリと心が通じたと思ったお峰でしたが、余市川のほとりに住むお妙に会って彼女の顔を見ることで、「シュマリにとって自分はただの代用品だったんだ」と深く傷つきます。そして、もともと何人もの人を殺して指名手配犯であったシュマリの居場所を警察に密告するのです。

家が兵に取り囲まれていることを察したシュマリはポン・ションに「牧場を守れ」と言い残し、家を出ます。そこで兵たちに撃たれ、そのまま札幌の集治監(監獄)へと収監されることになります。ここでシュマリは相棒・十兵衛と出会います。

十兵衛、その正体は土方歳三

『シュマリ』は明治初期のお話です。つまり戊辰戦争の直後の時代です。この戦争において元新撰組の副長だった土方歳三は、海軍副総裁だった榎本武揚と一緒に北海道は函館五稜郭で戦い、戦死したと伝えられています。ところが、遺体の埋葬場所がはっきりしないことから生存説が囁かれました。密かにロシアに渡って生き延びたという説もあります。『ゴールデンカムイ』を読んだ人にとっては、盟友の永倉新八とともにラスト近くまで活躍した白い長髪の土方歳三の姿が記憶に新しいと思います。そしてこの『シュマリ』においても土方歳三は生きていて、名前を変えて囚人として生活しているのでした。それが、十兵衛です。

お峯のシュマリへの愛の形

ですが、十兵衛は自らを土方歳三だとは明かしません。最後まではぐらかします。十兵衛はシュマリの男気に惚れ込み、「死ぬまでおまえと道行きだぜ…」と言います。渋いです。そして太財炭鉱へ共に移送されます。シュマリが集治監から太財炭鉱へ移ったのは、お峯が弥七にそう頼んだからでした。自分が密告することでシュマリを捕えさせておきながら、死を待つだけの集治監から自分の兄が経営する炭鉱へと移させる。もちろん当時の炭鉱、しかも太財炭鉱の労働環境は劣悪を極め、死の危険すらあります。ですがお峯は、シュマリをせめて自分の手の届く場所に置いておきたい、と考えたのではないでしょうか。このお峯の一連の行動は矛盾でしょうか?いや、むしろ一貫性があると思えます。結局のところ、お峯はすでにシュマリを深く愛してしまっていたということです。

甲斐甲斐しい人斬り十兵衛

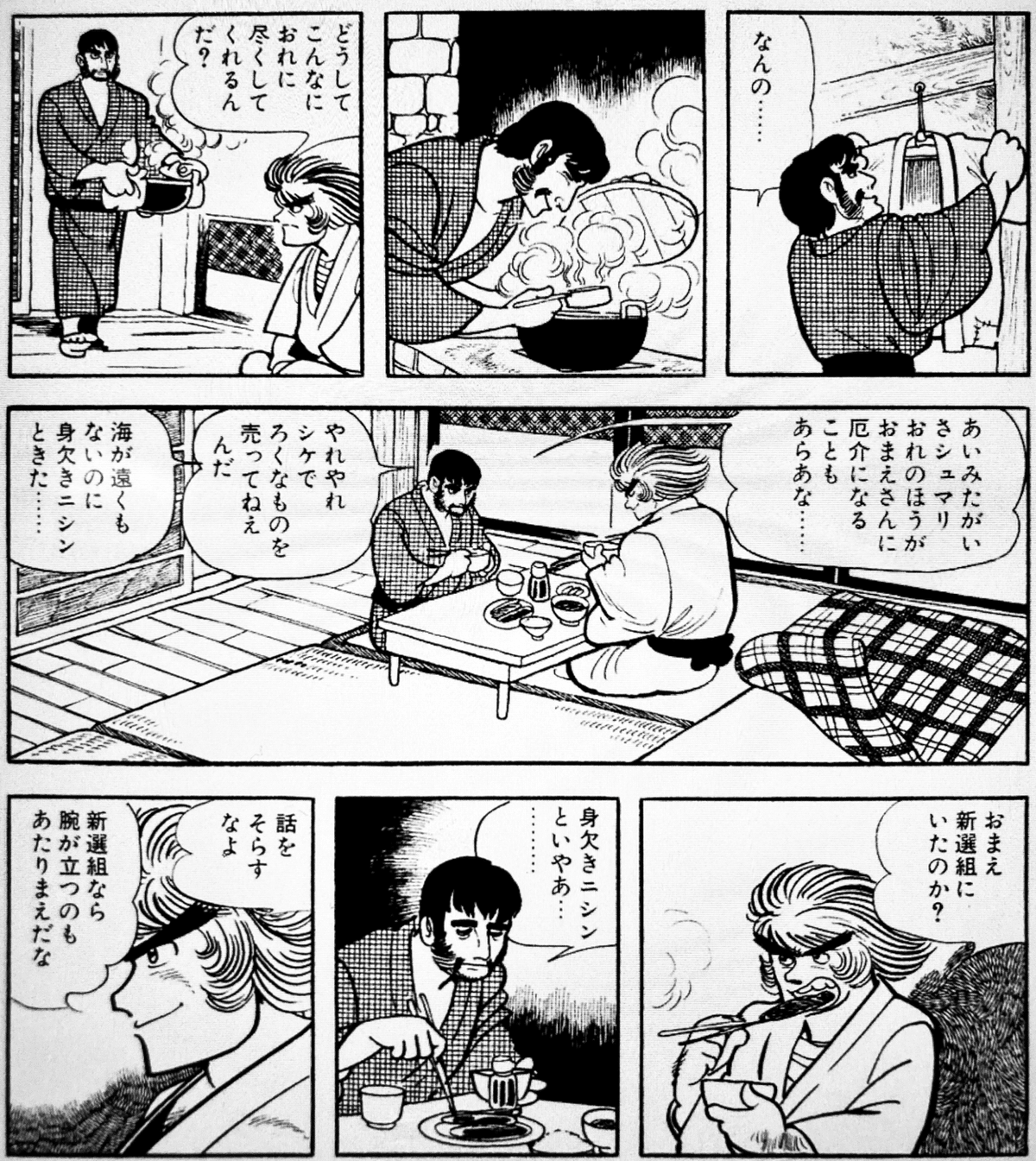

太財炭鉱の宿舎で、シュマリと十兵衛はともに寝泊まりをします。十兵衛が食事を作り、二人でそれを食べるシーンがあります。ここは『シュマリ』の中で私が特に好きなシーンのひとつです。

シュマリは、十兵衛が寝る前に布団の中で小さく念仏を唱えているのを聞きます。十兵衛は人斬り稼業、さらに言えば新撰組の時代に多くの人をあの世に送った土方歳三ですから、自らのそれまでの行いを悔い、念仏で弔っているように見えます。なお、十兵衛はこの後も、誰かを斬るときには常に念仏を唱えながらその刀を振るうのです。

この後も物語は雲のように流れていきます。

シュマリたちが炭鉱で働いている間、お峯がシュマリとの子を出産します(ですが先ほど書いた通り、この弥三郎は物語にほとんど関与しません)。そしてお妙は一人でやっとの暮らしを続ける中、男爵の華本と出逢います。

崩落する太財炭鉱

そしてある日、太財炭鉱で大きな事故が起こります。地震によって坑道の中に、シュマリと十兵衛、それに弥十と、なつめという女が穴の奥深くに閉じ込められるのです。なつめは江戸の柳橋(今の台東区柳橋。江戸中期からあった古い花街)の遊女でしたが、はるばる土方を探しに男装してここまでやってきたのでした。長旅の果てに土方を探し当てたなつめでしたが、十兵衛は自分の正体を認めません。そして繰り返される落盤の中、ちょうど起こった山津波に飲まれたなつめは坑道の中で溺れ死にます。

そして、地震と山津波による水で、太財炭鉱のすべては一度崩れ落ちるのでした。

「撃ち殺される」シュマリと十兵衛

「囚人編」とでもいうべき長い章の終わりとして、太財弥七とシュマリが対峙します。弥七は銃を構え、「おれのたった一人の妹のお峯を代用品としてもてあそんだのか」と問い詰めます。シュマリは弁解をしません。銃声が響き、十兵衛が駆けつけると、弥七はシュマリを「射殺したことにして」帳簿に記録します。

「おれの目の前に立っているのは亡霊なんだろう…幽霊なら幽霊らしくさっさと消え失せろ!おまえの家族が待ってる所へ…デクの棒め、とっとと出て行くんだ!」

粋なセリフです。

シュマリはそこらで紙を見つけ、何やら書きつけると、弥七にその手紙を届けるよう十兵衛に頼みます。そこには、あの大事な砂金をすべて弥七に譲り渡すためのメッセージと地図が書かれていました。

シュマリは十兵衛とともに家へ帰ると、ポン・ションと再会し、そして自分を警察に売ったお峯をも許すのでした。

野党集団との大決戦

私はこの『シュマリ』を角川文庫版で所持しているのですが、巻数は上中下の3巻となっています。その中巻の終わり、炭鉱から帰ったシュマリが五日も寝続けて起きたところへ、アイヌたちが訪ねてきます。長老(エカシ)のクーチンコロです。

ちなみに『シュマリ』のWikipediaにはクーチンコロについて「「シュマリ」の名付け親」という記載がありましたが、違うと思います。第一話でシュマリは「アッサブの村のエカシがそう名付けてくれた」と言い、アイヌの少女を村まで送った時にエカシと会っていますが、訪ねてきたクーチンコロとは別人だからです。

アイヌたちはシュマリの家になぜやってきたのでしょうか。和人(シャモ)、つまりアイヌではない日本人たちに土地を追われてきたからです。「わしたちの天地、わしたちの国が一日一日…わしたちのもので無くなっていく」とクーチンコロは涙を流します。シュマリはそんなアイヌたちに自分の土地にある森の一部を解放します。お峯は「せっかく戻ったうちの平和を乱されたくない」と反対しますが、シュマリは強く拒否します。「北海道はアイヌたちの土地であり、その財産を奪ったり持ち出すべきではない」という部分においてシュマリは一貫してブレがありません。

そして、お峯の心配どおりに、アイヌたちを追うように厄介ごとが舞い込みます。野盗の頭(かしら)が集団を引き連れてやってくるのです。彼らはシュマリと真逆の思想を持つ存在で、アイヌの財産を奪ってそれを売り捌いて生きています。彼らにしてみればアイヌをかくまうシュマリたちが邪魔で仕方ないのです。この野盗たちとの戦いが、『シュマリ』という物語の一つのクライマックスになります。

疫病神とされる馬「みだれ髪」

戦いの直前の時期、シュマリは一頭の美しい南部馬の話を聞きます。「みだれ髪」と異名をとるその馬は、疫病神であり、飼うとその村は取り返しのつかない不幸に見舞われて滅びるという噂がありました。ポン・ションが強く止めるのも聞かず、シュマリは苦労して「みだれ髪」を捕らえ、愛馬とします。しかし、噂どおりに「みだれ髪」はシュマリたちにいくつかの不幸をもたらすこととなります。

戦いは、シュマリと十兵衛、そして「みだれ髪」が獅子奮迅の活躍をします。さらに太財弥七も現れ、援護射撃をします。特に十兵衛は天然理心流の使い手・土方歳三なので非常に強く、頼りになります。しかし時代は明治、刀よりも銃の時代です。いくら剣技に長けていたとて、飛び道具にはかないません。シュマリと十兵衛は苦戦を強いられます。

そして、野盗の頭がシュマリに警告します。その「みだれ髪」は自分がかつて乗っていた馬だった、しかし眠り病(今でいう日本脳炎)だったので手放した、その馬のせいで人も馬も大勢死んだ、「みだれ髪」がいる限り牧場の馬もお前さんの家族もみんな死ぬ…。これが「みだれ髪」が疫病神と呼ばれる所以だったのです。

その「みだれ髪」が撃たれて死ぬと、シュマリはそこから鬼神のような勢いで野盗を斬りまくって殲滅し、最後は大樹の陰に隠れた頭をその樹ごと真っ二つにし、戦いに決着をつけます。しかし、激しい戦いの中で十兵衛は死に、物語から退場していきます。

しかも悲劇はもう一つ起こります。野盗の頭の警告どおり、シュマリの牧場の馬たちが「みだれ髪」の眠り病にかかって全滅していたのです。シュマリは牧場に火を放つと、十兵衛の亡骸を抱き抱え、家族のもとからも去っていきます。

物語はここで区切りとなり、そこから12年後へと移ります。

12年後の長い長いエピローグ

十兵衛が死んで、馬が死んで、シュマリが姿を消してから12年。札幌は発展しました。それと同時に、官僚たちの利権争いも激しさを増していきます。お妙の夫となった華本男爵も利権争いに巻き込まれた一人です。とある会食の帰り、見知らぬ男たちに人力車から引きずり下ろされた華本は暴力を受け、襲われます。このあたりのシーンは紀尾井町で士族に暗殺された大久保利通を彷彿とさせます。そこに通りがかったのはシュマリでした。助けられた礼を言う華本ですが、新聞でお妙を身受けした人物としてその名前を知っていたシュマリは驚き、高笑いします。そして華本の自宅に招かれたシュマリは、華本の妻として暮らすお妙と久しぶりの邂逅を果たすのでした。

シュマリとポン・ション、親子の盃

そのあとシュマリは偶然立ち寄った農学校で、ポン・ションと再会します。ここも私の大好きなシーンです。

ポン・ションは久しぶりに会った「とうちゃん」と、閉店後の飲み屋の2階でお互いに大酒を酌み交わしながら「馬を一千頭も飼う大牧場の夢はどうなったんだい!」と焚き付けます。大酒飲みの二人は店の酒をすべて飲み尽くすと、酒代の代わりにシュマリが山から持ってきた熊の毛皮を置いて屋根づたいに逃げていくのでした。

シュマリはあまりに急速に開発され変わっていく北海道の世界に何か諦観のようなものを抱いています。「アイヌはすみかを追われ、野盗は鎮圧され、さむらいは屯田兵になり、牧場も農地も金持ちに買い取られた!おれみたいな人間がつきあえるのはクマどもよ、貴様ぐらいのもんだっ」とシュマリはいいます。

そしてシュマリはある日、もう一度花を咲かせるために(曰く「お妙をあの男爵野郎から取り戻す」)山を降り、物語はオーラスへと突入するのです。

ここから先も私の大好きなシーンがいくつもあり、それらをすべて紹介したい気持ちはあります。ですが、ここで解説という形でダイジェスト的に触れるよりも、実際に読み進めてもらうのが良さそうです。ということで本稿もそろそろ締めに入ります。

『シュマリ』という物語は何だったのか

前編において、私は「手塚治虫作品の中で『シュマリ』が一番好き」と書きました。そのことに嘘はありませんが、なぜそう思うのか?それを解き明かすのがこのエントリを書いた目的でした。

なぜここまで惹かれるのか?それは、主人公シュマリのシンプルでタフな生き方に惹きつけられるというのが一つでしょう。不器用の極みのようなシュマリですが、不器用というだけあって何しろ損得で動いていません。バカだ大損だと言われようが、自らの信念を優先に考え、行動する。これは今時分、決して簡単なことではありません。

ポン・ションもそうです。弥七からの「炭鉱を継いでくれ」という申し出、しかも600億円の株券にも揺らぐ様子を見せず、自分のやりたかった人生を選びます。

お峯はどうでしょう。シュマリはあまりに信念を優先しすぎて、お峯がかわいそうではないのか?といった疑問はないではないですが、お峯も結局は自分の惚れ込んだ男であるシュマリを追いかけるという信念を貫いた一人です。その姿は「人に愛されるよりも愛する生き方の方が幸せである」といった言葉のごとくです。お峯もまた、見事な人生を生きています。

生きるにあたり、誰もが大きなうねりの中にいます。大なり小なり翻弄されている、と言っていいかもしれません。そんな中では、大事なのは損得ではないのです。あるいは、損得が重要視される局面というのは人生における些事だと言い換えてもいいでしょう。自分の中の優先順位が明確にあって頑迷なほどに揺らがない、そんな姿勢が保てたらどんなに清々しいか。この作品の登場人物たちは、その状況の過酷さゆえもあるでしょうが、優先順位を明確に持っています。物語の終盤に出てくる「利権を貪る」企業家たちの醜悪な姿とはまさに対極です。彼らの主体的な姿に、姿勢に、そして生き方に、我々は心打たれるのです。

もう一つの主人公、北の自然

『シュマリ』はさまざまな人間たちの思惑が入り乱れる人間ドラマではありますが、同時に北海道の自然が本当に美しく描写されています。世界観について前編で少し触れましたが、手塚漫画の特徴として、人物描写に見開きの大ゴマを使わないというのがあります。現代の漫画と比べるとコマは小さめで、歌舞伎でいう見栄の部分のような「ここ!」という決めの一枚絵が存在しません。今の漫画の文法とは違うのです。しかし、その中にあっても見開きで大きく描かれるコマは存在します。それが、北海道の自然です。おそらく『シュマリ』を読む我々にとって、この自然描写の大ゴマは意識の中にイメージとして食い込み、想像以上に「効いている」のだと思います。

正直なところ、私は『シュマリ』の設定はいろいろとブレていると思っています。それは「右手をほどくと人を殺してしまう」という当初の設定や、「お妙さんがなぜシュマリに見切りをつけたのか」が納得いく形で提示されていないという部分に表れています。なのですが、その理不尽さや割り切れなさ、物語的な整合性や細部の不思議さ、それらはむしろリアリティがあると言えなくもないのです。人間は理不尽で割り切れず、整合性というにはあまりに恣意的に変質する存在だからです。さらに、それらを補ってあまりある読後感の爽やかさ、そこに描かれている人間たちの生き方はとても好ましく、そんな人物たちを包む未開拓の北海道の大地の描写と相まって、『シュマリ』は幾度となく読み返したい作品たり得ていると思うのです。

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

おまけ:手塚治虫のあとがき

『シュマリ』について書かれた、手塚治虫のあとがき文を見つけました。あとがきにはさまざまな「配慮」によって、手塚治虫にとって不本意な仕上がりになったという思いが吐露されています。このあとがきを見つけたのは私がすぐ上のまとめ文を書いたあとでした。なので、「物語的な整合性」や「細部の不思議さ」の理由が、このあとがきを読んでわかりました。共有しますので、どうか読んでみてください。

ぼくには「勇者ダン」という、アイヌの少年を扱ったSF作品があります。再び青年誌でアイヌ問題を扱おうと考えたのは、「北海道開拓誌」という本で、上川地方のアイヌ大集落の悲惨な歴史を読んだからでした。それもあくまでも内地人の立場から一方的にかいたもので、逆にアイヌ側からかけば、およそちがった内容のものになるだろうと思いました。それで明治初期に、堂々と侵略者である内地人と対決した架空のアイヌのヒーローをえがいてみたい気持ちになりました。だから、主人公のシュマリは、はじめの構想ではアイヌと内地人の混血の青年だったのです。

それが、どたん場で急に幕府のもと旗本になってしまったのは、アイヌ問題は、かるがるしく漫画やフィクショナブルな物語では取り扱えない、複雑で、重大な問題を含んでいて、しかも征服者である内地人であるぼくが、被害者であるアイヌの心情などわかるはずがないと悟ったからです。

もちろん、この物語の予告を読んだアイヌのかたがたから、内容はきわめて注意するように、と忠告されたことにもよります。

それまでにたてていた構想をすっかりひっくり返し、白紙に戻して、タイトルだけ残して、あらたに筋立てをするのは、おそろしくやっかいなことでした。そして、まずそれはもとの構想よりも上等な作品に生まれるはずがありません。

そのうえ、連載をしつつも、編集部で何度もセリフの変更をされるのでした(編集部にも、アイヌのかたから注意があったそうです)。

で、結局完成した作品がこれです。シュマリはたいへんあいまいな性格の、ぼく自身乗らないヒーローになりました。

ウェスタン調の、この開拓裏面史は、中央政府が薩長によって確立される前後の、余震のような出来事といえます。

じつは、この物語をかく前は、ぼくはたった一回、それも漫画集団のサイン会のために北海道へ行ったきりなのです。ことに、石狩平野の一部である千歳あたりさえ、まっくらな夜中に通っただけでした。だから、画面はほとんど全部頭の中でデッチあげた当時の北海道です。

「シュマリ」が大陸に渡って、バガボンドのように姿を消してからどうなったか?NHKのYさんが、幼児向けの連続人形劇で、このシュマリを出演させてくれました。なんと、彼はモンゴルからシルクロードを転々とし、ある族長の娘と結ばれて、遊牧の民となっておりました。彼が再び生きてお茶や、ポン・ジョンに遇えたかどうかは、ぼくにもわかりません。

追記

俺のシュマリ3巻はあまりにボロボロだ。新しく買うべきだろう pic.twitter.com/xMz5PG2arQ

— ニンパイ (@shinobuk) July 12, 2021

上の写真のようなボロボロの文庫版で読んできた私ですが、漫画アプリの「ピッコマ」でもこの『シュマリ』全巻を購入して持っています。こういう漫画レビューを書く際、画像を自由にスクショできたら伝わりやすい記事になると思うのですが、2024年現在、アプリのスクショは許されていません。転売など、色々な悪事に使われるからでしょうが、この部分がもう少し自由になるといいなと個人的には思いました。

それはそれとして、ではまた。

いいなと思ったら応援しよう!