岩明均『ヒストリエ』12巻についての考察(前編)

11巻から5年。ようやく出ました12巻。

発売日である6月21日の夏至の日に購入。

さっそくネタバレを含みながら書いていきたいと思います。

歴史ものなので、史実を調べることでどうしても「物語の先」が見えることになります。このエントリはそこについても言及するのでご注意ください。

さて、この作品は随所にユーモアを散りばめながら、「決め」のところではかなりエグい描写を使ってくるので油断なりません。まあ、岩明氏の作品はだいたいそんな感じですよね。

この12巻で言えば、パウサニアスの心臓のシーンが顕著です。見開きをいくつも使って執拗に描写しています。これが独特のリズムを生んでおり、同時に作者自身のフェティッシュも垣間見えるようです。

作画は非常に丁寧ですが、何しろアシスタントを使わずに一人で描いているという話もあり、とにかく遅筆です。エウメネスは12巻現在で20代の半ば、この作品が「エウメネスの叙事詩(オデッセイ)」であるならばまだ物語は続くはず。ただこのペースでは…。

映画監督ジェームズ・キャメロンも真似したと言われる往年の名作『寄生獣』のような見事な終わり方を望む読者としては、主人公・エウメネスの最期までは辿り着かなそうな刊行ペースとなっているのは残念なのですが、まあ待つしかありません。

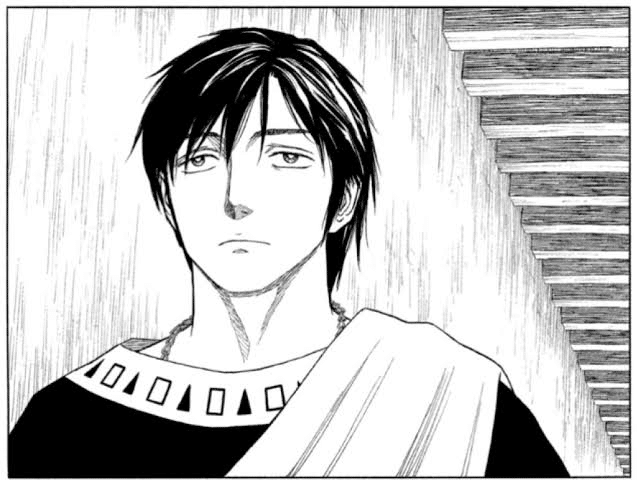

主人公・エウメネスについて

まずエウメネスは紀元前のマケドニア王国でアレクサンドロス大王(またはアレクサンダー大王)に仕えた実在の人物で、大王の後継者争いであるディアドコイ戦争の当事者の一人でもあります。「ディアドコイ」とはギリシャ語でそのまま「後継者」の意味らしいです。ディアドコイ戦争についてはまた後で触れます。

本作では彼はスキタイと呼ばれる騎馬遊牧民族にルーツがあるとされていますが、これは作者の創作。という設定を挟む余地があるくらい、エウメネスという人物は謎が多いんですね。情報がないと言ってもいい。一応Wikipediaはあり、「カルディアのエウメネス」の項がそれにあたります(このWikipediaも記述がかなり増えた気がします。前はもっとあっさりしていたはず)。

この物語の中でのエウメネスの性格は合理的で不敵、人に臆するというところがありません。覇王であるフィリッポス王に対してもまるで遠慮するところがなく、生意気です。フィリッポス王の器はそれも含めてエウメネスを気に入りますが、この性格は後の史実に照らすと、彼が「同僚たち」に嫌われる一因になったということもありそうです。

別の作品を比較に持ち出すのは無粋とは思うのですが、エウメネスの性格は『寄生獣』で言えばミギーの考え方に影響を受けた後の新一、あるいはもっとミギーそのものに近い気がします。

ひとつだけ書いておくと、エウメネスがマケドニア軍に加入するきっかけは、故郷カルディアでアンティゴノスという商人に変装したフィリッポス王と知り合ったことです。この時代のマケドニアにはアンティゴノスという有名人が一人いるのですが、12巻現在、まだ出てきていません。おそらくですが、これが伏線になっています。

かなり昔、2007年ですが、こんなエントリを書いたことがあります。

でも、エウメネスの生涯により深く関わってくるのは、

「本物の」アンティゴノスのほうだから、アンティゴノスを名乗るこの男は、

本当にアンティゴノスであったほうが面白いかな(ややこしくてすみません)。

さて、12巻です。

刺客・パウサニアス

ひとつ前の11巻では、パウサニアスという人間の紹介にページが多く割かれました。アレクサンドロスによく似た顔のパウサニアスは、史実においてもフィリッポス王暗殺の実行犯です。ですがこの時点では、フィリッポス王から王妃オリュンピアスの暗殺を命令されていました。

パウサニアスはそれまで豪傑として描かれてきたオリュンピアスの護衛役・ネオプトレモスを剣で一蹴します。豪傑以上の豪傑という描写です。そこにレオンナトスが兵と共に馬で駆けつけます。

打算的な男・レオンナトス

レオンナトスはアレクサンドロスの「ダチ」という立ち位置で、幼い頃から一緒につるんでいました。後年、彼はアレクサンドロスの東征において勲功第2位となる活躍を見せますが、ディアドコイ戦争で戦死します。

レオンナトスはこの『ヒストリエ』の中では、少々日和見主義的な人物という印象があります。自分の意思で行動するというより誰かと一緒に行動することで自分のポジションを確保するタイプです。

11巻では若き日のレオンナトスとパウサニアスの複雑な関係が描かれます。この2人はオレスティスという土地出身の同郷で、幼い頃からちょっとした縁がありました。レオンナトスの父親がいわゆる「男色家」で、美少年だったパウサニアスを気に入り、仕事を世話した見返りとして幾度となく寝室に招き入れていたのです。レオンナトスはそんなパウサニアスを「汚物を見るような目」で見るようになります。また、レオンナトスにとって最高の友人であり遣えるべき君主であるアレクサンドロス王子と、パウサニアスの顔がたまたま生き写しであることもレオンナトスは気に入りません。

さて、駆けつけたレオンナトスはパウサニアスの迫力にたじろぎますが、命を狙われた当事者であるはずの王妃・オリュンピアスは落ち着きを失わず、「まあ待て」と話し始めます。

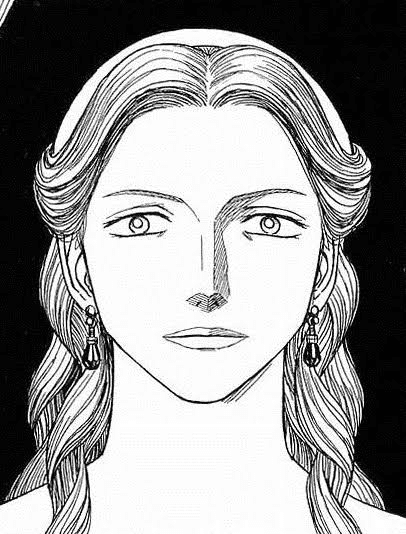

蛇女・オリュンピアス

フィリッポス王の王妃であるオリュンピアスは、この物語の中で最も恐ろしい人間として描かれていると言っても過言ではありません。自分を殺しにきたパウサニアスの中にある「虚無」を看破し、逆にフィリッポス王の殺害を依頼します。パウサニアスがただの凡百の兵であれば、恐ろしくてとても引き受けることなどできないでしょう。そこを見抜くのもオリュンピアスの恐ろしさです。

ちなみにオリュンピアスが「蛇女」と呼ばれるのは、彼女自身の告白通り「蛇たちが友達」ということで室内に蛇を飼っているからということのほかに、史実として伝えられている「狂乱的な蛇崇拝のディオニューソス信仰の熱烈な信者」という部分かと思います。蛇崇拝ってすごいですね。ただし本作ではそういったエピソードにとどまらず、彼女自身がさながら蛇の生まれ変わりのような描写が頻出します(この12巻でもオリュンピアスの舌先が蛇のように二つに割れた表現があったりします)。

国家の最高権力、あるいはその傍らにいる残虐性の高い女性、というアーキタイプは歴史上に多数見られます。漢の劉邦の妻である呂后、イングランド初の女王メアリー1世、ローマのアグリッピナ、則天武后、西太后、毛沢東時代の江青などもそうです。彼女たちほどあからさまではないとはいえ、オリュンピアスもここに挙げた女性たちと似たような匂いを感じさせるところがあります。

暗殺されるフィリッポス王

回想シーンが入ります。若い頃のフィリッポス王との二人きりのやり取りの中で、オリュンピアスは戯れに、蛇に見立てた小枝を振り返りざまに彼の顔に向けて袈裟斬りにします(読んでいないと何を言っているのかわからないと思いますが、そういう描写があります)。若きフィリッポスは瞬きひとつせずにそれを受けます。二人は「あら、まばたきしなかったわね」「そなたは決して無意味に眼など狙わぬ」といったやり取りを交わします。

次に作中の時間軸に戻ります。コロセウム的な形状の劇場で大勢の民の見守る中、式典が行われます。この式典中にフィリッポスは殺されます。つまり、フィリッポスの暗殺は衆人環視の中で実行されたということです。もともと王の臣下であるパウサニアスはいとも簡単に王に近づくと、服の下に隠していた刀剣で王の顔を切り付け、次に心臓付近を深く突き刺します。かつてオリュンピアスにされたような角度で顔を切りつけられたことで誰の差し金か気づいたフィリッポスは「オリュンピアスか!」と叫び、その場に仰向けに倒れます。パウサニアスは逃げようともせず、アレクサンドロスの強烈な剣撃によって肩口から斜めに真っ二つにされて即死します。パウサニアスはそこで自らの役割を悟って激しく絶命します。古き王(フィリッポス)を殺し、新しき王(アレクサンドロス)を生み出すのが私の役割であったのだと。また、心臓だけになったパウサニアスにモノローグが被さることから、前巻より話題になっていた「心の座」は心臓にあるのだ、と証明するがごとくです。

壮絶なパウサニアスの最期ですが、斜めに斬られた胴体からは心臓がはみ出て「ドクンドクンドクン…」と脈打ちます。これを見開きで描写するのが岩明均の面目躍如、『寄生獣』でも『七夕の国』でも見られた人間の胴体の欠損描写です。

アレクサンドロスの父は誰なのか

顔への初太刀がオリュンピアスの「たっての注文」だったことから、オリュンピアスにはこの暗殺が自分の意思だと王に気づかせたい意図があったことがわかります。それほどまでに深い相剋が王と王妃の間にはあります。

今回の暗殺のきっかけは、フィリッポスが第七王妃のエウリデュケを娶り、子どもが生まれたことだと思います。王の後を継ぐのはアレクサンドロスだとされていますが、彼はフィリッポスの子ではないことをフィリッポスはわかっているのです。ちなみにこの物語中では、アレクサンドロスの「種」である父親とは、7巻でオリュンピアスに殺されたこの男となっています。

この男の顔を、記録として伝わるアレクサンドロス王の姿に似せているのは明確にそういう意図でしょう。

強面でお茶目なフィリッポス王

個人的には、この物語の中でマケドニア王フィリッポスが一番好きなキャラクターです。圧倒的な実力と権勢を誇る王でありながら、エウメネスにはどこか弱く、あまり強く出られないところもお茶目です。強面ではあるのですが親しみが持てるのです。

この12巻は、1巻から登場しているフィリッポスがついに暗殺される衝撃の巻ですが、2007年のブログエントリに書いたように私は「ディアドコイの1人である隻眼のアンティゴノス=フィリッポス」説を取る派です。もちろんこの物語の中では、ということですね。フィリッポス王とアンティゴノス1世はどちらも紀元前382年生まれで、隻眼であるところも同じです(フィリッポスは右眼、アンティゴノスは左眼を失っていたと言われるところが違いますが)。そしてエウメネスと仲が良い。

なので、アリストテレスがフィリッポスを蘇生する展開を読み、私は「そう繋げるか…」とほくそ笑んだことを告白しておきます。

今回はこんなところで。

次回は12巻の後半と、ディアドコイ戦争についても触れたいと思います。

後編はこちら↓

いいなと思ったら応援しよう!