「コミュニティ」の認知度

「コミュニティ」?

初めて聞きました。

コミュニティイベントで日本全国を巡っているなか、参加者の方から実際に聞いた言葉です。また、コミュニティやカスタマーサクセスを生業としているIT業界の身近な知人たちも口を揃えてこう言います。

「コミュニティ」の認知度が低い

「カスタマーサクセス」の認知度が低い

認知と理解がないので、相手(多くはプロダクト・サービスの利用顧客)の積極的な行動を起こすことが難しいと。そこで、この「課題」について以下の2つの側面で考察してみることにしました。

「言葉」としての認知(外形)

「活動」としての認知(実態)

言葉として知っており実際の活動も認知している場合と、活動は知っているが「コミュニティ」という言葉としては認知されていないのではないか?その場合は、活動は成功しているが「コミュニティ」とは呼んでいないのではないか?ひいては「コミュニティ」をただ「外側」からつくるだけ、だからうまくいかないのではないか?という問いが生まれてきました。「コミュニティ」という言葉にも活動にもに毎日の様に接している人間として、その「当たりまえ」を検証してみます。

「言葉」としての認知

まず「コミュニティ」という言葉について、どのように認知されているかを把握するためにGoogle トレンドで調べてみました。総務省の資料によると2020年のインターネット利用率(個人)は83.4%のため、Googleで「言葉を検索された回数≒認知度」であるという前提です。

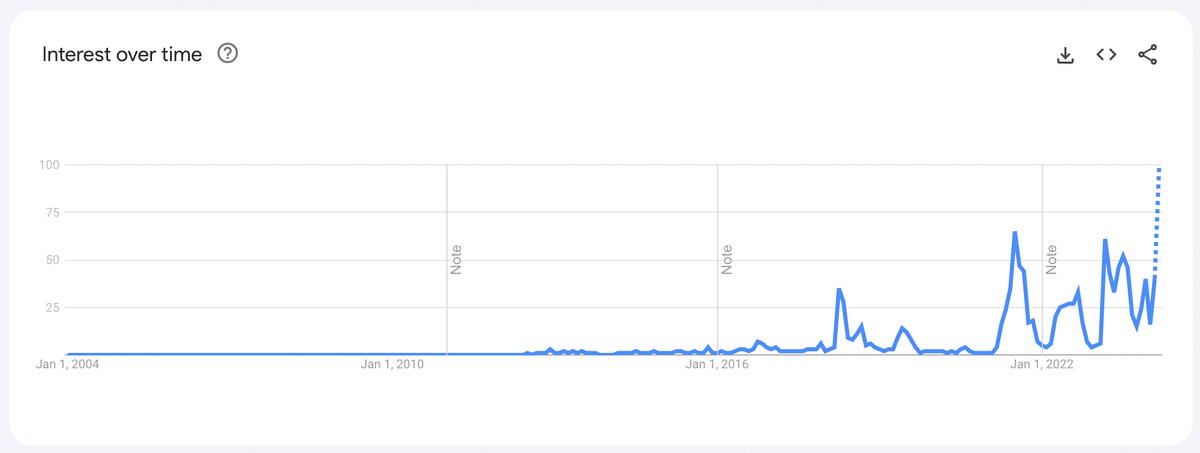

「コミュニティ」日本語、日本国内、2004年1月〜2024年3月

すると、20年間の長期スパンでの「トレンド」はありませんでした。比較対象として同条件(日本語、日本国内、2004年1月〜2024年3月)で「クラウド」と「レンタルサーバー」を調べてみました(以降、全て同条件)。

「クラウド」日本語、日本国内、2004年1月〜2024年3月

「レンタルサーバー」日本語、日本国内、2004年1月〜2024年3月

IT用語から離れ、より一般的な言葉も同様に調べてみました。

「大谷翔平」日本語、日本国内、2004年1月〜2024年3月

「FAX」日本語、日本国内、2004年1月〜2024年3月

このような「ブレイク」と「衰退」を顕著に表すものと違い「コミュニティ」という言葉にはトレンドがなかったのです。このため、英語、全世界、2004年1月〜2024年3月の条件で検索しました。

「Community」英語、全世界、2004年1月〜2024年3月

するとこちらは、なだらかな減少トレンドでした。そこで、大きな気づきを得たのです。言葉を選ばすに言えば、

「コミュニティ」盛り上がっているのは自分だけ

(自身が関わっている狭いネットワーク内だけ)

だったのです。今や国内外で多種多様なコミュニティイベントが実施され、プラットフォーム開発・提供事業者も増加し、関連する企業・個人活動は確かに「盛り上がっている」ように見えます。しかし、現実として「コミュニティ」という言葉はあまりにも「一般名詞」であり、あまりに「身近」すぎ、「あたりまえ」すぎる存在だったのです。コミュニティという言葉自体がユニーク名(独自)ではない、ということに改めて気付かされました。

では一方「カスタマーサクセス」はどうでしょうか。

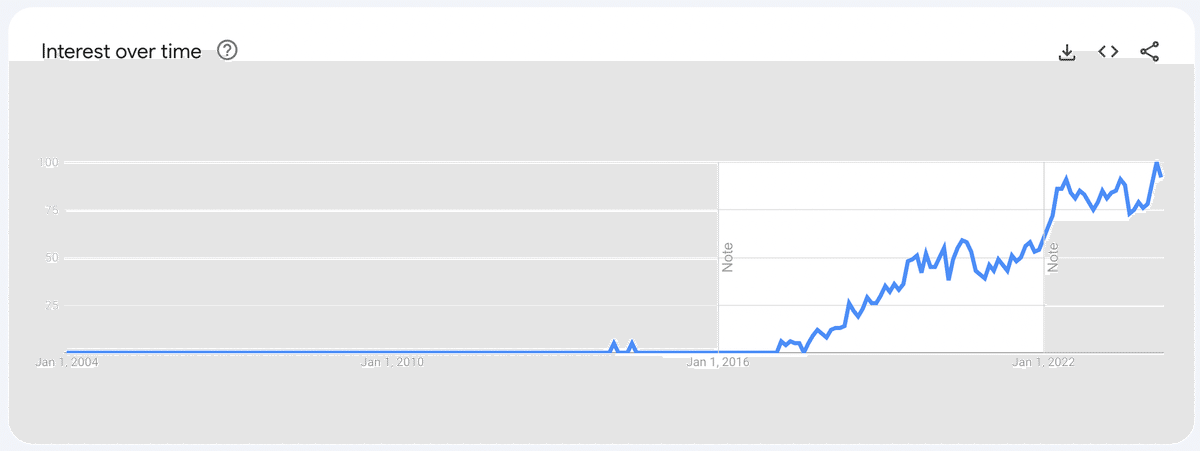

「カスタマーサクセス」日本語、日本国内、2004年1月〜2024年3月

「Customer Success」英語、全世界、2004年1月〜2024年3月

このように、その言葉自体がユニーク名になっているものは長期トレンドとして「右肩あがり」という傾向が顕著に表れています。

「活動」としての認知

次に、活動としての認知を調べてみました。これは活動は知っているが「コミュニティ」という言葉としては認知されていないというケース、つまり

言ってみればコミュニティだった

という場合です。この例でまず第一に想起されたのが、カゴメの個人株主施策の例です。

約18万6000人の株主のうち、実に99.5%が個人株主(2018年12月末時点)だという同社では、個人株主を「ファン株主」と呼び、2000年頃から様々な施策を通じてファン株主の拡大および長期的な関係構築に注力

これは、IT業界で行われるような「ユーザーによるコミュニティイベント」のようにユーザーが主体となり製品やサービスを題材に交流を図る「ユーザー主導」形式とは異なり、企業のリレーションシップや顧客とのコミュケーションの一環として行っている「企業主導」のものです。しかしながら、カゴメの場合は主導といってもどこまでも相手目線です。

カゴメという企業が"相手の考えや想いを知りたいという気持ち"をIR活動の原動力としている

カゴメの取り組みは『株主を増やすこと』を目的にスタートしてはいない。出発点は『開かれた企業』の実践。

このようなケースでは、カゴメ(メーカー)側から「コミュニティに参加してください!」と言わずとも、顧客側から自然発生的・自発的に信頼をベースとして企業の役に立ちたいという「貢献欲」が湧いて出てきます。

「食」関係が続きますが、福岡の地元で愛される「資さんうどん」も「言ってみればコミュニティ」だといえます。この約6万人のフォロワーを持つXアカウントでは「エゴサ」を公言したり、(いわば)ファンコミュニティの存在により関西進出まで果たしました。

【悲報】#資さんうどん および #資さん のエゴサが出来なくなりました(>_<)#Twitter不具合 pic.twitter.com/aC85lejGFa

— 資さんうどん【公式】◥█̆̈◤∥ (@sukesan1976) March 1, 2023

北九州市発祥のうどんチェーン店 #資さんうどん の関西初出店が決まりました❕年末のオープンに向けてこちらの専用アカウントにて情報発信していきます。

— やっぱ資やねん〜資さんうどん関西応援団〜 (@sukekansai) June 23, 2023

ドキドキの関西進出。資さんうどん応援団になっても良いよ❕という方、是非、フォローをお願いします。#やっぱ資やねん pic.twitter.com/iGldnEB3K1

これまで資さんうどん側は、ひとことも「コミュニティに参加してください!」とは言っていません。ひたすらX等でファンの「愛」を育み、常に愛される存在であろうとしているその姿を外から見ると、それは「盛り上がっているコミュニティ」だと言えるということです。

世の中を見渡してみれば、人気店、人気ブランド、人気商品、人気サービスには必ず「コミュニティ」の存在があります。この「言ってみればコミュニティ」のほうが、相手(顧客)は幸せなのかもしれません。コミュニティに参加してください!」と言われずとも、自ら率先してファンであり続けようとしてくれるからです。

まとめ

コミュニティは、誰のものか。その究極的な問いを突きつけられた「コミュニティ」という言葉と活動の認知度。「成功しているコミュニティ」は「コミュニティと呼称せずとも」盛り上がっている、ということがいえます。それはコミュニティを「目的」にしてはならない、ということでもあります。先述のカゴメのように、

相手目線で長期的な関係性を見据えた企業行動

を行っているか?そう自問自答すれば、自ずと「コミュニティの盛り上がり」は第一の「目的」ではないということがわかります。

「コミュニティが先か」

「お金が先か」

(コミュニティは直近の利益にならない議論)

という議論の前に、コミュニティづくりに(結果的に)成功している企業は

「〇〇が(まっ)先だ」

という「最も大切な価値」を掲げ、日々実践しているのです。この大きな気付きで、自身のコミュニティ支援もより視座を高くもつ必要性を痛感しました。そして同時に、カゴメの例を見て今まで自分が意識して行ってきたことへの「確信」も持ちました。それは1対1のウェットなコミュケーション手法による揺るぎないエンゲージメントの確立です。

全体をざっと見て分かった気にならないことです。"株主"や"購買層"のように、ある集団の全体傾向を掴むことはもちろん大切なのですが、その中の一人ひとりを見てみると、とても一括りにはできないほど色んな人がいるもの。森を見た上でその中にある木々の一本一本も見るような向き合い方を意識しています

フレームワーク化、効率化、ロジック化、仕組み化、ももちろん重要ですが、人を心を動かすには人の心で接することが最も大切だと考えています。

お読みいただき、ありがとうございました。コメントやDM(X)などぜひお持ちしています。

#コミュニティデザイナー

コミュニティの立ち上げ・活性化などのご相談は @shindoy のDMにて受けつけております