やきもち踊り(長野県伊那市山寺)

「呑んで吸って歌って踊って逃げる」?

SNSで私のところに流れ着いたのは、春うららの神社の境内で人々が和やかに楽しそうに宴会をし、そしてダッシュで鳥居から走り出す映像。

「逃げ遅れた者は厄を負う」

いやなにそれ。

この和気藹々にみえる楽しそうな宴会の様子からは結びつかない禍々しさ。

しかも伊那市の市街地で行われている鎌倉期からの祭りだという。

おっかないけど楽しそう。

好奇心をそそられる。

白山社・八幡社合殿

村の総氏神として崇敬する白山社八幡社合殿には伊邪那美命(本社、加賀国白山比咩神社)・応神天皇(本社、山城国石清水八幡宮)の二柱が祀られている。

創建年代は詳ではない。初め白山社は毎年6月15日、八幡社は8月15日を祭日としていた。後に統一され4月15日となり、現在に及んでいる。

石段上に見えているのは拝殿兼舞台。神事が行われたり舞が奉納される。

石段右手側は伊那市天然記念物のケヤキ。

(2024年3月31日)

祭礼は4月。

行ったことのない神社だったので、下見に出かけた。

天竜川のつくった河岸段丘のまち。

2段目の段丘崖を利用して神社がある。

社殿の中をのぞき込む。

最奥が本殿。

(2024年3月31日)

切り紙で飾られ、四方に紫、青、白、赤の紙垂が下がる。

これは、遠山の霜月祭りで見た「湯の上飾り」とよく似ている。

そういえば『区誌山寺』には4月の祭りではかつて湯立てもしていたと書いてあった。

境内の釜は湯立てに用いたものなのだろうか。

銘は見つけられなかった。

(2024年3月31日)

かつて行われていた湯立ては社殿の前で湯を沸かし、笹を以て釜の中を探り、その湯を全身に浴びて神託を仰ぐというものであったらしい。

修祓のために行われていたともいうが、いつしか廃れたようだ。

祭礼のまちなみ

(2024年4月14日)

祭礼の日。

まちは紙垂と桃太郎旗で飾られる。

庭に土蔵のある家だらけ。

(2024年4月14日)

彼は頼まれてあちこちで筆をふるった。

昭和28年の幟の複製品。

本来の祭礼日の4月15日の日付が入れられている。

(2024年4月14日)

準備は本祭の7日前、「当屋祭」からはじまる。

かつては両親のそろった家の長男から「当屋」は選ばれていた。

そして当屋の家でお役の者が集まりどぶろくを仕込むなど宴会の用意をしていたという。

今はだいぶ簡略化されているようだ。

祭りの前には大欅の注連も張り替えられる。

(2024年4月14日)

本祭

祭は「きたっせ」からの行列で始まる

紋付き袴かフォーマルウェアを着用する。

舞姫の付き添いの保護者までフォーマルウェアである。

(2024年4月14日)

(2024年4月14日)

(2024年4月14日)

逃げる時につまずかないように、敷物の重ね方も慎重に。

(2024年4月14日)

「はい、じゃあ次はピースしてね!」みんなにっこり。

(2024年4月14日)

準備が整うと、社殿で神事、村の安泰と五穀豊穣を祈る祝詞が奏され、舞の奉納がある。

これで本祭はお納めとなる。

そしていよいよ「やきもち踊り」が始まる。

やきもち踊り

まずは当屋の引き継ぎがある。

本当・附当2人から新本当・新附当2人が「当屋箱」を引き継ぐのである。

大事な大事な村の宝物。

(2024年4月14日)

着席順は決まっている。

宴会の品を囲むように、内側の円が本当・附当、新本当・新附当、そして鳥居側社殿に向かうように区長(かつては青年会長の席であった)が座す。

その外側を踊り手たちがぐるりと囲む。

区長の挨拶でまず謡「四海波」を着座している全員が歌う。

この間に「当屋箱」を新旧の当屋・附当で回し、最後に新本当が受け取る。

そして、新本当は席を立ち、反時計回りで社殿に向かって右側から境内を出て、鳥居から境内に入り「当屋箱」を拝殿に納めにいく。

そして拝殿から幣を下げてくる。

(2024年4月14日)

順番は必ず反時計回りである。

(2024年4月14日)

下げてきた幣で、新旧本当や踊り手、観覧者を払い、また幣を拝殿に納める。

必ず鳥居を経由する。

そして本当は新本当へ提灯を渡したところで、当屋の引き継ぎは完了となる。

ここで踊りのために席のレイアウトが変わる。

中央に宴会の一式、4人の唄い手が座す。

踊り手たちはその周囲に円形を作り、座る。

「宴会」の始まりである。

頃合いを見て、宴席はいったん片付けられ、踊りに入る。

踊りは時計回りである。

古老たちから「やい、足があがってねえぞ」とヤジが入る。

(2024年4月14日)

囃されて半ばヤケになって足を上げる踊り手もある。

(2024年4月14日)

歌は9番まである。かつては10番まであったというが今は残っていない。

1〜3番までを「前踊り」

4〜6番までを「中踊り」

7〜9番までを「後踊り」

と分けて、9番を歌い終わったところで一斉に「逃げる」と言う。

そして一番最後に逃げ遅れた者が「厄」を負うというこのやきもち踊り。

「厄を負う」→「厄を持つ」→「厄持ち」→「やきもち」という説もある。

緊張感で輪の動きが鈍くなる。

だんだん鳥居側に踊り手たちが寄っていってしまう。

「やい、もっと広がらねえか!」と古老たちのヤジが飛ぶ。

(2024年4月14日)

さあ!

蜘蛛の子を散らすように、ダッシュで鳥居に向かう。

鳥居の向こうではカメラマンが待ち構える。

そう、来年のどぶろく瓶のラベルになるのだ。

「厄持ち」が決まると挨拶があり、祭りはお納めとなる。

そして会場に戻ってきて、休む間もなく撤収準備に入る。

(2024年4月14日)

(2024年4月14日)

宴会の品々

(2024年4月14日)

歌に合間に催される「宴会」、出されるものは決まっている。

まずどぶろく。

これはもともと祭りの前に新当屋宅で醸されていた。

今は市内の酒造「宮嶋商店」(信濃錦蔵元)さんに依頼しているという。

桶に写して、各々の盃に注いで呑む。

昨年の祭りの様子がラベルになる特注品、3,300円也。

(2024年4月14日)

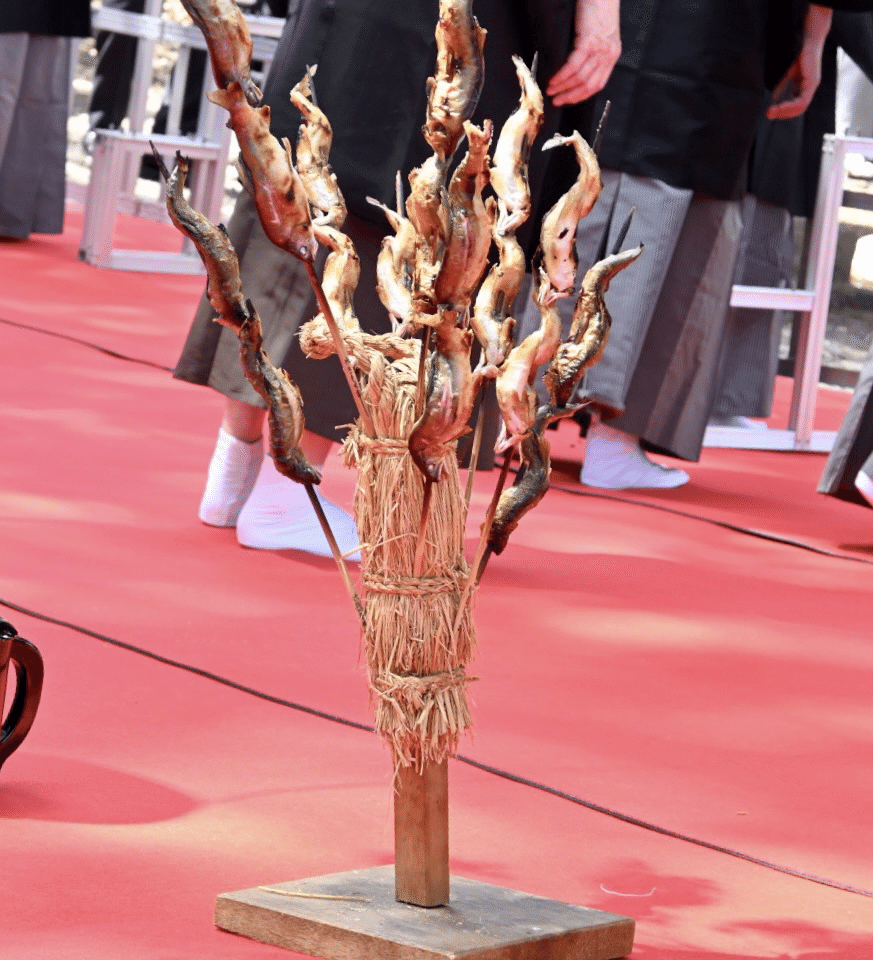

かつては天竜川で取ったカジカに串を打ち、12尾×2セット用意していたという。

昭和50年頃の報告には赤魚(ウグイ)を代用していた様子もあった。

現在は鮎を用いている。けっこうしょっぱい。

(2024年4月14日)

魚はもともと天竜川でカジカを取ってきていたという。

ところがカジカが取れにくくなり、今はアユになったという。

「カジカもいるけど、ダメダメ。オタマジャクシみたいのしかいないから」と、隣で祭りをみていた当屋経験者はいう。

天竜川沿いの集落で、魚は天竜川からというのはごく自然なことだとは思うが、南信州の芸能が天竜川を聖なる川として扱っていることを思うと、たぶんこの地域もそうなのかもしれない。

諏訪の人々が思うよりも、たぶん、諏訪湖から下流域の人々は暮らしの端々に天竜川を意識して生活しているし、多くの暮らしの糧を得る。

そして時には氾濫し田畑や家、命を奪い、猛威を振るう川でもある。

畏怖すべき存在であるだろう。

キセルに詰めて火縄で火をつけて吸う。

キセルは各々帯に下げたキセル入れに持っている。

(2024年4月14日)

歌の歌詞

一 アノヤノヨイ、ソラヨイ、大津の浦はヤレコリャ、焼餅がはらんでヤレ、小豆が知らじゃ、ヤレ、誰が知らず、サアッサア

二 お十七、八はヤレコリャ、道端の竹の子をヤレ、すぽんと抜けばヤレ、汁たらす、サアッサア

三 是れから斯うはヤレコリャ、鎌倉街道ヤレ、銭持てご座ヤレ、かるた打ちましょサアッサア

四 大津の浦はヤレコリャ、山家じゃとおしやるヤレ、山家に船がヤレ、着くものかサアッサア

五 伊勢衆の癖にヤレコリャ、探り度いとおしやる、探りたか探らしよヤレ、川の瀬をサアッサア

六 近江の笠はヤレコリャ、冠りようて着ようてヤレ、〆緒が長うてヤレ、着ようござる、サアッサア

七 大津の浦はヤレコリャ、小波かげをヤレ、唐崎松のヤレ、秋の月、サアッサア

八 こりゃどこ踊りヤレコリャ、松坂越えてヤレ、松坂越えてヤレ、伊勢踊り、サアッサア

九 尊い宮はヤレコリャ、千代古る里にヤレ、八幡の森ヤレ、八幡の森ヤレ、尊さよサアッサア

歌はかつて10番まであったというが現在では9番までが伝えられている。

祭りの始まりは鎌倉末〜室町期、歌と踊りは当時流行り始めた伊勢参りに行った人々が持ち込んだものと考えられている。

ただし、祭りの記録として残っているのは「当屋箱」の中の文書に書かれた天明2(1782)年であるという。

山中八幡宮「デンデンガッサリ」

愛知県岡崎市、旧額田郡山中村に「同じような踊りがある」と『区誌山寺』に記載がある。

「同じような踊り」はインターネット上の検索で見つけられなかったが、よく似た唄の歌詞は見られた。

現在の岡崎市山中舞木の山中八幡宮で正月3日に行われる「デンデンガッサリ」と言う田楽の祭りである。

「デンデンガッサリ」は歌の中の掛け声からそのように呼ばれているらしい。

田んぼの土を足でこね、田植え、刈り取り、最後に餅を牛で家まで運ぶという物語を前歌・ 後歌・科白・所作によって演じているという。

その始まりは室町時代頃と推定されている。

この祭りに登場する「後歌」が、確かに「やきもち踊り」の歌と共通点が多い。

〈後歌〉

是カラ越エテ

松坂越エテサッサノサイ 松坂越エテ ヤレ伊勢踊リ

伊勢衆ノクセニャ アーア

サグリタイトオッシャル サグリタキャサグレ

ヤレ河ノ瀬ヲサグレー

是カラミレバアーア

近江ガ見エルサッサノサイ 笠買テタモレ ヤレ近江笠ヲー

近江ノ笠ハアーア

何ガヨーテ キヨデ サッサノサイ

締メヨガ 長ゴデ ヤレナモキヨデー

締ヨガ長ゴデーエ 締ヨガ長ゴデサッサノサイ

締メヨガ長ゴデ ヤレナモキヨデー

デンデンガッサリ

大津ノ浦デエーエ 焼餅チガハランダサッサノサイ

小豆ガシラデ ヤレダガシラデー

小豆ガシラデーエ 小豆ガシラデサッサノサイ

小豆ガシラデ ヤレダガシラデー 十七八ハーア

路端ノ竹ノ子サッサノサイ

スッペラポント抜ケバ ヤレ汁ガデル

スッペラポント抜ケバアーア

スッペラポント抜ケバ サッサノサイ

スッペラポント抜ケバ ヤレ汁ガデル

https://www.okazakicci.or.jp/konwakai /22okazakigaku/22-4.pdf

「やきもち踊り」も「デンデンガッサリ」も村の安泰、五穀豊穣を祈る。

どちらの祭りも、伊勢参りの人々が「おらが村でも」と持ち帰ったといわれている歌である。

おおらかな歌詞が楽しみの限られていた時代にきっとあちこちで受け入れられて、その土地に合わせてカスタマイズされて生き続けたのだなあ。

山寺地区のみなさん、おじゃましました。

ありがとうございました。

真剣だけどゆかいなお祭り、長く長く続きますように。

〈参考文献〉

『区誌 山寺』 昭和44年

『区誌 山寺続編』平成14年

『デンデンガッサリ』発行年不明 岡崎市商工会議所

ほか