スタートアップでの6年を3つのフェーズで振り返る。プロダクト成長に必要な武器とは

こんにちは、「テクノロジーで人々を適切な医療に案内する」をミッションに、医療プラットフォームを提供しているUbie株式会社のプロダクトマネージャー敷地琢也(@shikichee)です。

この記事では、スタートアップ初期から6年経験して感じた、プロダクト成長に必要なアクションについて書きます。

結論:プロダクト成長に必要なのは、顧客解像度・チーム力・チーム間連携

2017年にユビーに入社し、3人目の社員としてスタートしました。驚くべきことに6年という短期間で、約100倍の300人弱の組織規模に成長しました。

この過程で得た経験は非常に貴重で、スタートアップの初期から組織拡大のフェーズまでを一気に経験できたことは、自分にとって大きな財産となっています。

入社当初、新卒3年目。エンジニアとして入ったのですが、バックエンドとアプリの開発経験はあったものの、ユーザーインタビューやアジャイル開発などをあまりやったことがない状態からのスタートでした。

プロダクトを成長させるためにはどうしたらいいか。

常に考え続け、手探りの状態で6年間やってきましたが、だんだんと大事だと感じるものが溜まってきたので書きたいと思います。

この記事は#Ubieアドベントカレンダー15日目にエントリーしています。

今回は6年間を3つのフェーズで振り返って、それぞれの武器と事例を紹介します。

1. 顧客解像度が大事だと気付かされる期(4人〜)

入社した時は創業4ヶ月で、共同代表の阿部・久保含む、医師2人、エンジニア2人でシェアオフィスで開発していました。

医療機関向けに、「ユビー AI問診」というプロダクトを提供を開始していたのですが、導入しても使われなくなり、すぐに解約されてしまう状況が続いていました。

プロダクトのMVPとしては、医療機関で、待合室でタブレットで問診を取り、電子カルテに書く文章の下書きを作るというものです。

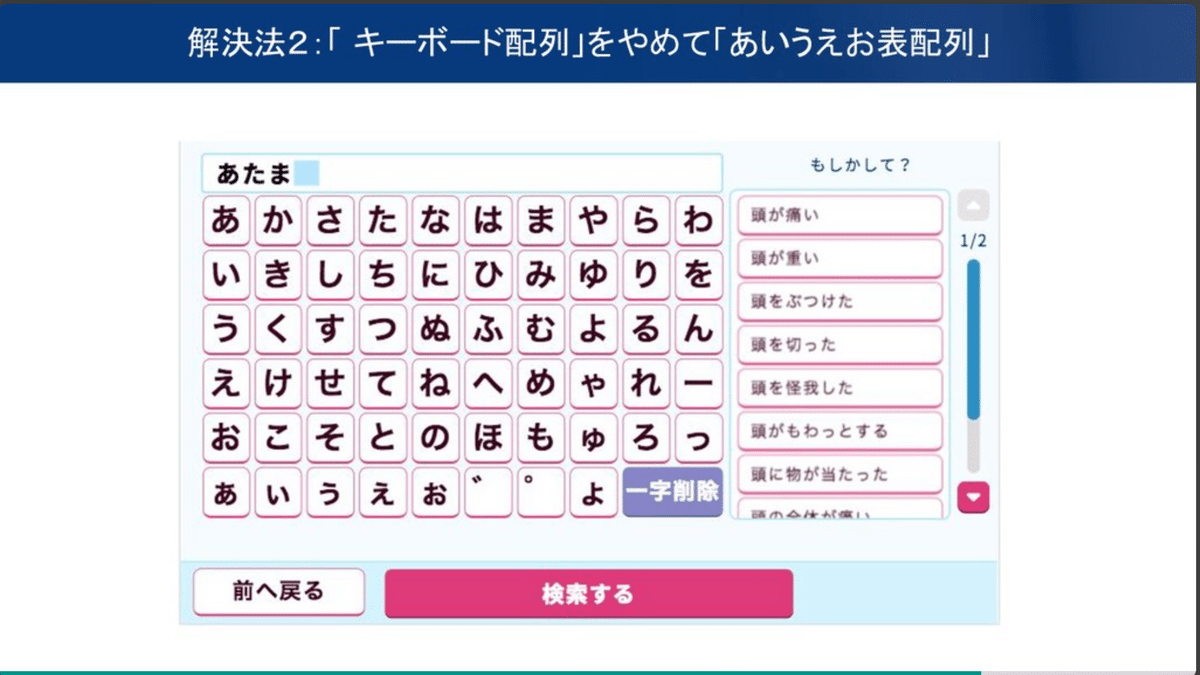

まずは受付の方がタブレットを患者さんに渡すのですが、高齢者の方が使えないという声をいただいていました。

100の議論より1の実行

高齢者の方が使えないというフィードバックをもらっていましたが、周りに高齢者の人がいないね〜、デザイナーいないしな〜、どうしようね〜と議論していたら、プロダクトの改善ができないまま1ヶ月が経ってしまいました。

その時投資していただいているベンチャーキャピタルの方から、

「他のスタートアップはプロダクトの課題があったらすぐに解決に向けて行動している。一体何をしているのか」とお叱りを受けました。

頭に電撃のようなショックを受けたのを今でも覚えています。「このままだと会社が終わる」という危機意識からやっと行動することに。

高齢者が近くにいないからと言い訳をしてしまっていました。

そのお叱りの後、すぐに、今すぐできることはなんだろう?とチームで話し、代表の久保と二人でオフィス近くの公園に行きました。

公園には、高齢者の方がおり、快くプロダクトのインタビューに応じてくれました。もちろん迷惑もかかってしまうため最善の手ではないのですが、その時できる最善の手でした。

環境のせいにしてしまい、行動ができていなかった。強く反省しています。

エンジニアはコードを書くことが仕事であるという意識や、恥をかきたくない意識が強かったんだと思います。

今でも油断すると、会議でどうしたらいいかの対策の議論で時間を潰してしまいます。

課題があったらすぐに行動する。100の議論より1の実行。

今でも大きな武器となっています。

ユーザーの行動がリアルに想像できるまで観察する

高齢者の方にプロダクトを触ってもらい始めると、発見の宝庫でした。

数えきれないほど課題が見つかりました。

・タブレットそのものを見たときに抵抗感がある

・指が乾燥しててタップが反応しないことがある

・スクロールやスワイプといった動作が厳しいことがある

・画面遷移が早すぎると、画面が切り替わったことに気づかれない

・ボタンを押したときに何が起こるのか不安で、慎重になる

ここから学んだことは、ユーザーは想定外の動きをするということです。

なので、間違ったものを作り込まないことが非常に重要だと感じました。間違ったものを作り続け、一生懸命開発したものが、蓋を開けたら誰も使わないということはよくあることです。

ユーザーがプロダクトを使わないリスクを最小限に抑えることが重要であることを痛感しました。

ここでは、インタビューの結果から、普段高齢者が使いなれている電子機器、ATMやカラオケのデンモクのUIを参考に変更していきました。

詳しくはこちら

2. チームが大事だと気付かされる期(100人〜)

AI問診のMVPリリースから3年。全国の医療機関200件の導入するまでに至りました。

そんな中、急遽toCサービスの症状検索エンジンユビーを担当することになりました。

開発メンバーは、エンジニアが3人、デザイナー1人の小さなチームでした。

リリースして半年経ち20万弱のMAUがあったものの、サービスとしては伸び悩んでいる状態でした。

施策のリリースを目的化せず、成果を追う

エンジニアとして異動してから、チームの状況をよく観察すると、様々な課題が見えてきました。

施策をリリースすることを目的化してしまっており、実際どういう成果につながっているのかが曖昧だったのです。

最初はエンジニアとして通常通り施策の開発をする予定でしたが、このままではまずいと思い、自分からプロダクトマネージャーになることを宣言し、施策を推進していくことにしました。

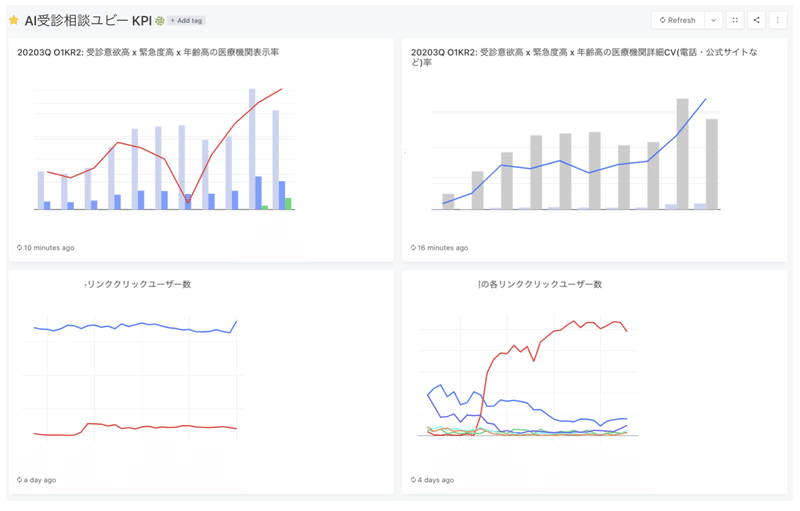

まずは目標設定を見直し、追うべき指標とターゲットユーザーの見直しから行なっていきました。

チームで施策名を連呼する状態は危険信号と感じています。

ロードマップに機能名を書き、それをスケジュール通り行っていく。というのはよくある光景です。

ユーザーの価値、そしてビジネス価値に繋がっている施策なのかは常に考える必要があります。

やりたい施策を詰め込み、リリースすることだけが目的化することの危険さを感じました。

詳しくはこちら

ユーザーからの示唆を共有するとチームは強くなる

成果につながることにフォーカスできてきたものの、すぐに自分がボトルネックになってしまいました。

出し機能の検証が追いついていなかったり、新しい価値の高い施策を考えることができていなかったのです

1人に依存しない状態にはどうしたらいいか。

開発メンバー全員からがアイディアが出る環境作りが必要と考え、環境を整えてきました。

チームでユーザのインサイトを共有し、情報格差の差分を埋めると、アイディアがチームから生まれてくる。

これはこの時得られた新しい武器です。

1人で抱え込まずに、チームで戦う必要性を感じました。

結果として、PMFし数百万MAUまでグロースさせることができました。

3. チーム間連携が大事だと気付かされる期(200人〜)

AI問診の導入医療機関が1000件、症状検索エンジンユビーが700万MAUまでグロースしました。そして組織の人数は200人を超えていました。

そんな中、「ユビー病気のQ&A」というメディアサービスのグロースを担当することになりました。約100万MAUのメディアでした。メディアからいかに深い体験に繋げていくかというのがミッションでした。

チームだけで考えずに組織に声を上げる

担当当初は、今までの通り、チームを立ち上げ、開発を行っていたのですが、なぜかうまくいきませんでした。

リリースまでに想定の2倍程度時間がかかってしまっていたのです。

大きめの新規の施策をやる際には、リリースするまでに法務、セキュリティ、データ管理等、リスク観点での守るべきものがあり、そこに関わるレビューのやりとりがが増えてしまっていたのです。

毎週、振り返りの際に課題として上がっていたのですが、チーム内でできるような、レビューで工夫するポイントをチームでシェアするなど、チーム内に閉じた打ち手しか打てていませんでした。

とある日、フィードバックで、もっと組織に働きかけた方がいいと言われることがあり、課題に感じていたスピードの問題を、社内のnotionに30分くらいで書いてみました。

その問題提起を書いたところ、反響があり社内のslackの様々な箇所で議論が始まりました。

レビューする側も課題に感じていたようで、なんと驚くべきことに3営業日で、他チームの法務のメンバーから、新制度ができあがりました。

もっと早く言えばよかった。

1ヵ月ほど損したかもしれないとめちゃくちゃ後悔しました。

組織が大きくなるにつれ知らず知らずのうちに、興味関心が分離され、チーム内に閉じた動きをしてしまっていました。

この経験から、チームだけで考えずに組織に声を上げると言うことを大事にしています。

まとめ: 顧客解像度・チーム・チーム間連携で、プロダクトは成長する

・100の議論より1の実行

・ユーザーの行動がリアルに想像できるまで観察する

・施策のリリースを目的化せず、成果を追う

・ユーザーからの示唆を共有するとチームは強くなる

・チームだけで考えずに組織に声を上げる

もっとプロダクトの成長に必要なことはたくさんある気がしますが、今回はここまで。

エピソードとしてあげれなかった武器たちもここに挙げて、供養しておきます。笑

・施策が思いつかない時は、情報が足りない時。情報を集める。

・定性データと定量データの反復横跳び。

・作り手の欲望で作らない。顧客は社内の都合に興味がない。

・フェーズが大きくなるにつれ、資産(データ、ブランド、社員のつてなど)を使い倒そう

・ネクストが生まれない会議は見直す

終わりに:一番大事なのは諦めない心

いろいろと書いてきましたが、一番大事なのは、諦めない心です。

困難なことにチャレンジしているので、停滞するフェーズは必ず訪れます。

なかなか数値が改善しないとき、ユーザーからいい反応が得られないとき、チーム全体に停滞モードが漂います。そんな時でもリーダーは諦めずにポジティブにいることが大事だと思っています。

情報を集める、人を頼る、思い切って方向を変えてみる。などなど、打てる手のスピードを落とさずに、誰にどういった価値を届けるのかを考え続け行動を止めないことが重要だと学びました。

失敗しそうになった時、原理原則を思い出し、これからもプロダクトの成長にチャレンジし続けていきたいと思います。

今回、書いたように、新しい挑戦のフィールドは常にたくさんあります。Ubieでは一緒に働きたいメンバーを募集しています。

https://recruit.ubie.life/

youtrustで募集も作ってるので、興味がある方はぜひカジュアルに連絡ください!twitterはこちら

【提供するサービス一覧】

▽生活者向け 症状検索エンジン「ユビー」日本版、US版

▽医療機関向け「ユビーメディカルナビ」