映画『13時間』のタイトルで書体「OCR-A」が使われる理由

ビジネスに使えるデザインの話

デザイナーではない方に向けた、ビジネスに役立つデザインの話マガジン。グラフィックデザイン、書体から建築まで扱います。毎週火曜日7時に更新。

映画『13時間』のタイトルは「OCR-A」という書体

『13時間 ベンガジの秘密の兵士』は、2016年に公開されたマイケル・ベイ監督の事実ベースのアクションムービー。

ベースになっているのは、2012年にリビアのベンガジで起こったアメリカ在外公館襲撃事件。事件ではアメリカ大使を含む4人が殺害されています。映画そのものも大変おもしろいのですが、今回注目するのはタイトルに使われている書体おOCR-A」。

「OCR-A」という書体

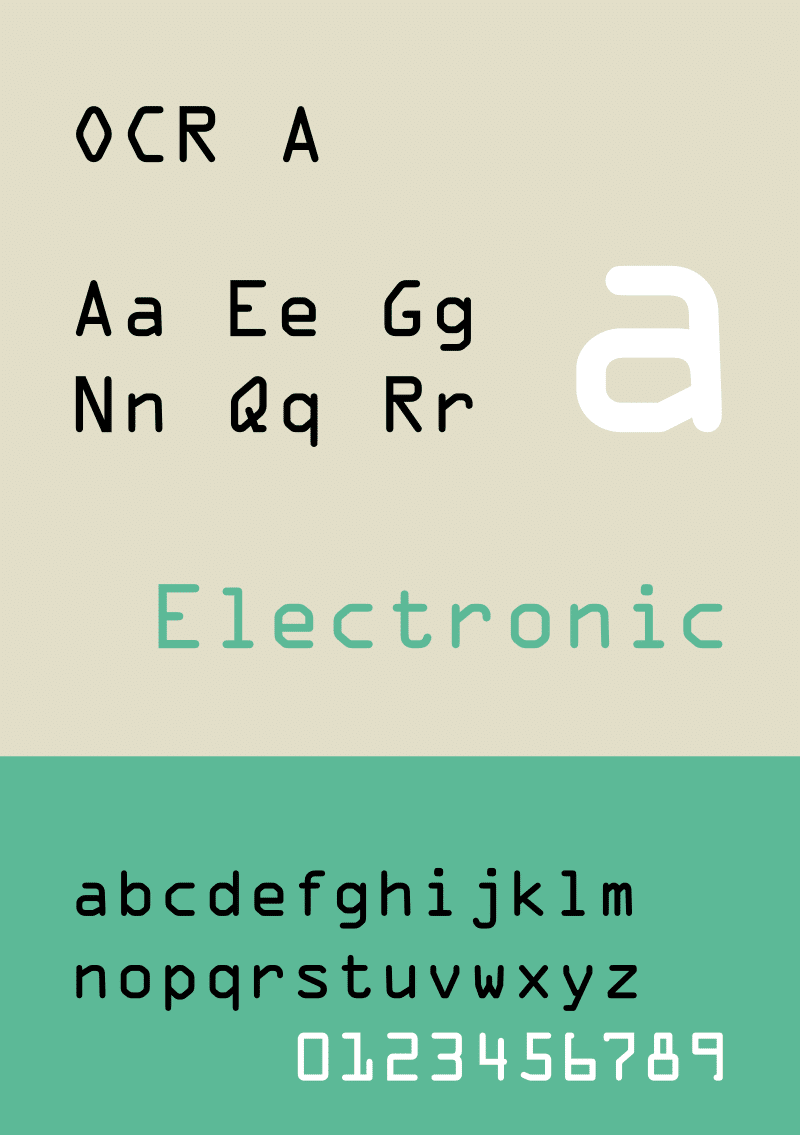

OCR-Aとはこんな書体です。映画のみならず、ゲームなどにもよく登場してきます。たとえば映画『マトリックス』のポスターのKEANU REEVESの部分もOCR-Aです。

前時代的なコンピュータ、デジタル処理可能な文字、プログラミングなどを想起させる書体として多用されています。この書体が生まれたのは、1968年。もう50年以上昔であり、Appleがマッキントッシュを世に送り出すよりもずっと前です。

OCR-AのOCRとは、Optical character recognitionの頭文字。「光学式文字認識」という意味で、コンピュータが光学的(つまりカメラやスキャンによって)の認識することできる文字です。

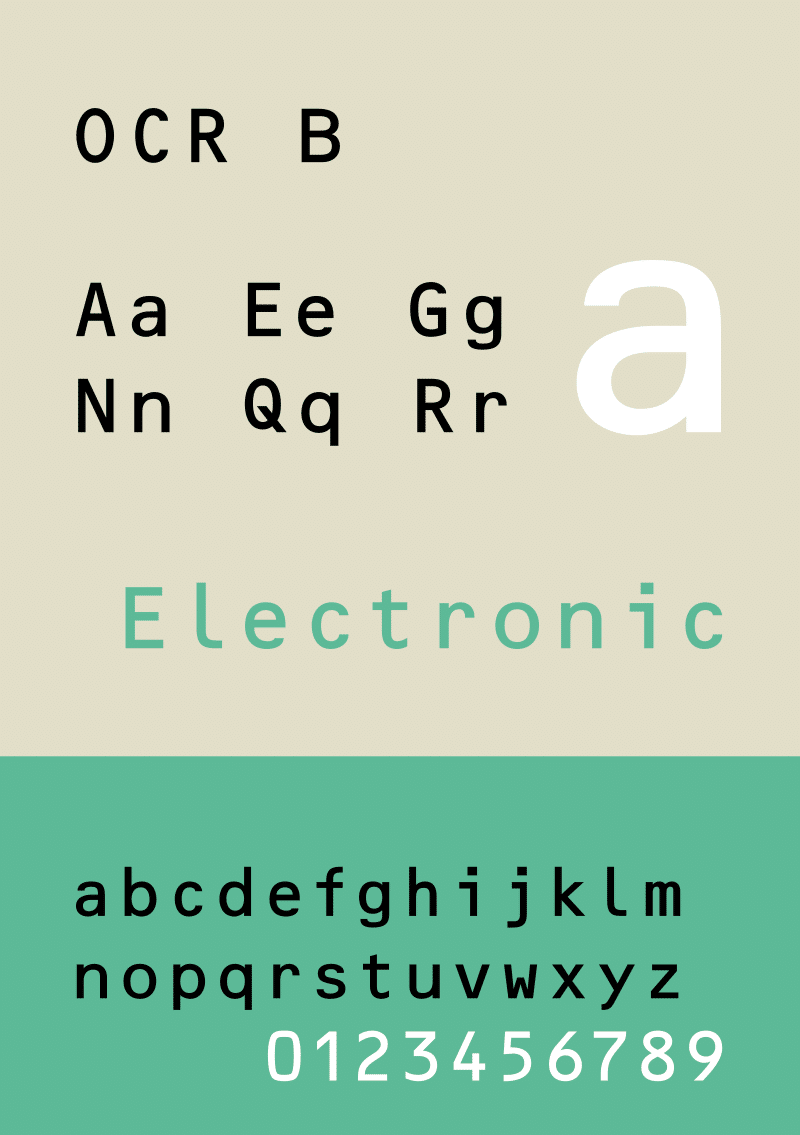

コンピュータだけでなく、人間も認識できる文字としてOCR-Aは開発されました。この書体は、アメリカ国家規格協会(ANSI: the American National Standards Institute )によって標準化されました。観ての通り、かなり個性的で読みにくい。同じ時期にヨーロッパでは「OCR-B」という書体が制作されています。それがこちら。

OCR-Bは、観ての通りかなり洗練されて、読みやすい。デザイナーは、(かの)エイドリアン・フルティガー(Adrian Frutiger)。書体デザイナーの大家ですが、2015年に死去。フルティガーがデザインした書体は、完成度が高く、Univers(1957)、Frutiger(1976)、Avenir(1988)など制作されてから数十年経過しても、未だによく使われています。このOCR-Bは、わたしたち日本人の免許証番号にも使われています。

OCRは世界中で使われており、かつOCRとしての機能を求められた書体であるため、国際規格で文字間や文字の比率が決められています。

OCR-Bのほうが美しく、洗練されていますが、広告から映画まで、幅広く使わているのは、OCR-Aのほう。OCRは銀行関連の書類や小切手などにも使われており、結果、

記録、コードなどの「らしさ」を見せる書体として使われるようになりました。これをわたしは「記録コード系書体」と呼んでいます。

その他の記録系書体

記録コード系とは、アクション映画などで、UI(ユーザーインターフェース)や書類などに使われる書体です。UIとはたとえばこのよなもの。

銀行の小切手に使われて言える書体“Computer”

この書体「Computer」も1968年にデザインされたもの。デザイナーは、David Moore。

この他にも、タイプライター的な書体、American Typewriterも記録系としてよく使用されます。

この書体は、Tony StanとJoel Kadenによって1974年にデザインされました。この書体もめちゃくちゃ有名で、あの「I ♥ NY」に使わているのが、このAmerican Typewriterです。

おなじようにタイプライターを彷彿させる“Courier”という書体もあります。こちらは、IBMのHoward Kettlerによって1955年にデザインされた書体です。

OCR-Aが象徴しているもの

ざっと記録コード系書体を紹介しましたが、それぞれが微妙にことなったニュアンスを持っています。映画『13時間』でOCR-Aが象徴しているものは、思うに

感情抜きで淡々とデジタルで入力され、記録される「事実」。

慈悲もなく、情緒酌量もない事実。じっさいに事実をもとにした映画です。感情的に、映画的に救われてほしくても、無慈悲な事実が淡々と優先される世界。それをOCR−Aを使って表現しています。

これが、American Typewriterなら、人が入力するので、人間味が加わってしまいます。Computerを使うほどレトロなサイバーのニュアンスはありません。OCR-Bなら、OCRであることが伝わりません。

ということでOCR-A。

OCR-Aが前時代になりつつある

iPhoneやMacでは、写真からテキストが抽出できるようになってきました。

OCR書体ではなくとも、コンピュータは文字を認識するようになってきた現在では、OCR書体はもう少しでごっそりと前時代という箱にしまわれてしまうかもしれません。

まとめ

OCR-Aという書体が生まれたのは1968年と60年以上前。そして本来は光学認識を目的としてデザインされたものでした。それが、特徴的なデザインがゆえに、映画『13時間』のタイトルのように、記録やコードを象徴する書体として使われるようになっています。書体の成り立ちを知ると、このように使われ方から、どういう意図が含まれているのか、伺いしれて楽しいです。また使う側としても便利な知識になるのではないでしょうか。

Youtubeでも解説しています

https://www.youtube.com/watch?v=rEu84xHMoXQ

いいなと思ったら応援しよう!