《週末アート》 ポストモダニズムってにゃに?

《週末アート》マガジン

いつもはデザインについて書いていますが、週末はアートの話。noteは、毎日午前7時に更新しています。

ポストモダニズム

ポストモダニズム(Postmodernism)は、近代から脱却することを目標に、20世紀中葉から後半にかけて、哲学・芸術・建築・評論などの分野で流行した広範な思想運動です。脱近代主義とも言われています。

ポストモダニズムの3ポイント

モダニズム(20世紀初頭前後)が極めた合理・機能主義は「正解のインフレ」になってしまった

その反動として、機能性・合理性への反発として多様性や脱形式という「反発」的な思想が「ポストモダニズム」

ポストモダニズムが明確に具現化されているのが建築

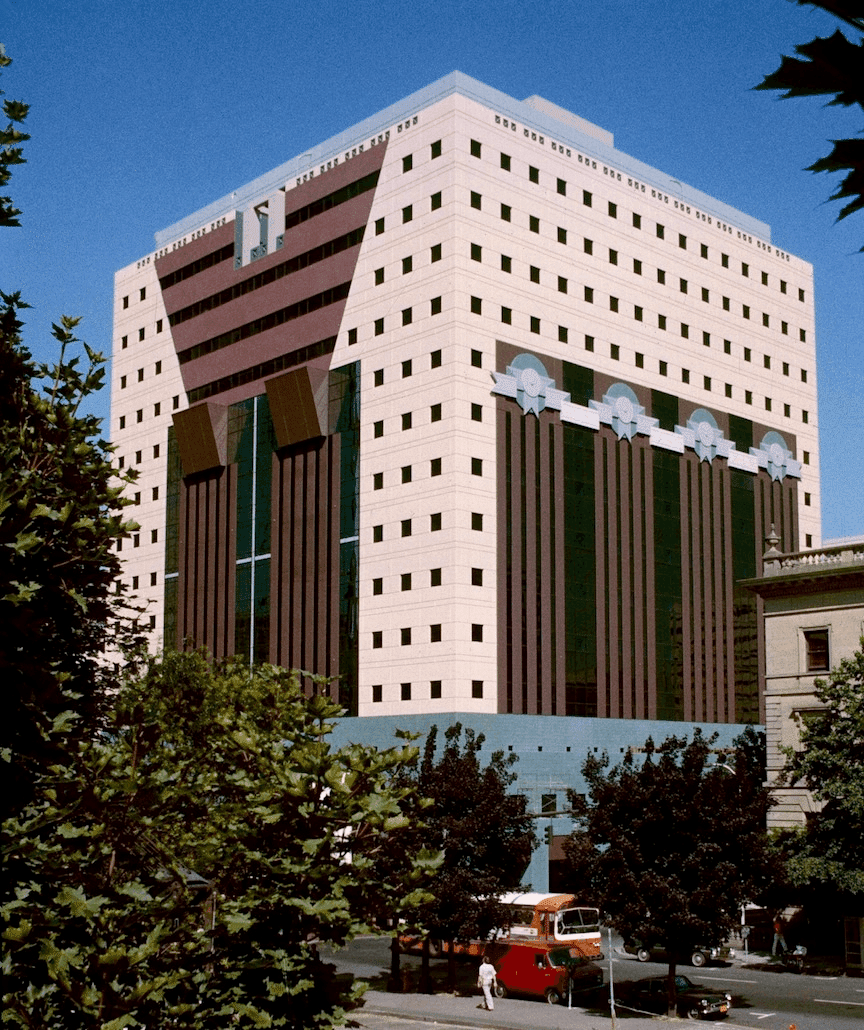

ポストモダン建築の一例By Steve Morgan, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11187563

”ポスト・モダニズム”ってにゃに?

モダニズムにしろ、ポストモダニズムにしろ、日本と海外ではおもしろいことに少し捉え方にずれがあります。今回は、海外(欧米)よりの視座でポストモダニズムについて解説していきます。

ポストモダニズムとは、文字通り、「モダニズムのあとの思想」であり、モダニズムに対する反発・反動です。では、そもそもモダニズムとは何か?というと簡単にまとめるとこうなります。

モダニズムとは、伝統への反発 & 新素材や発達した工業の受容

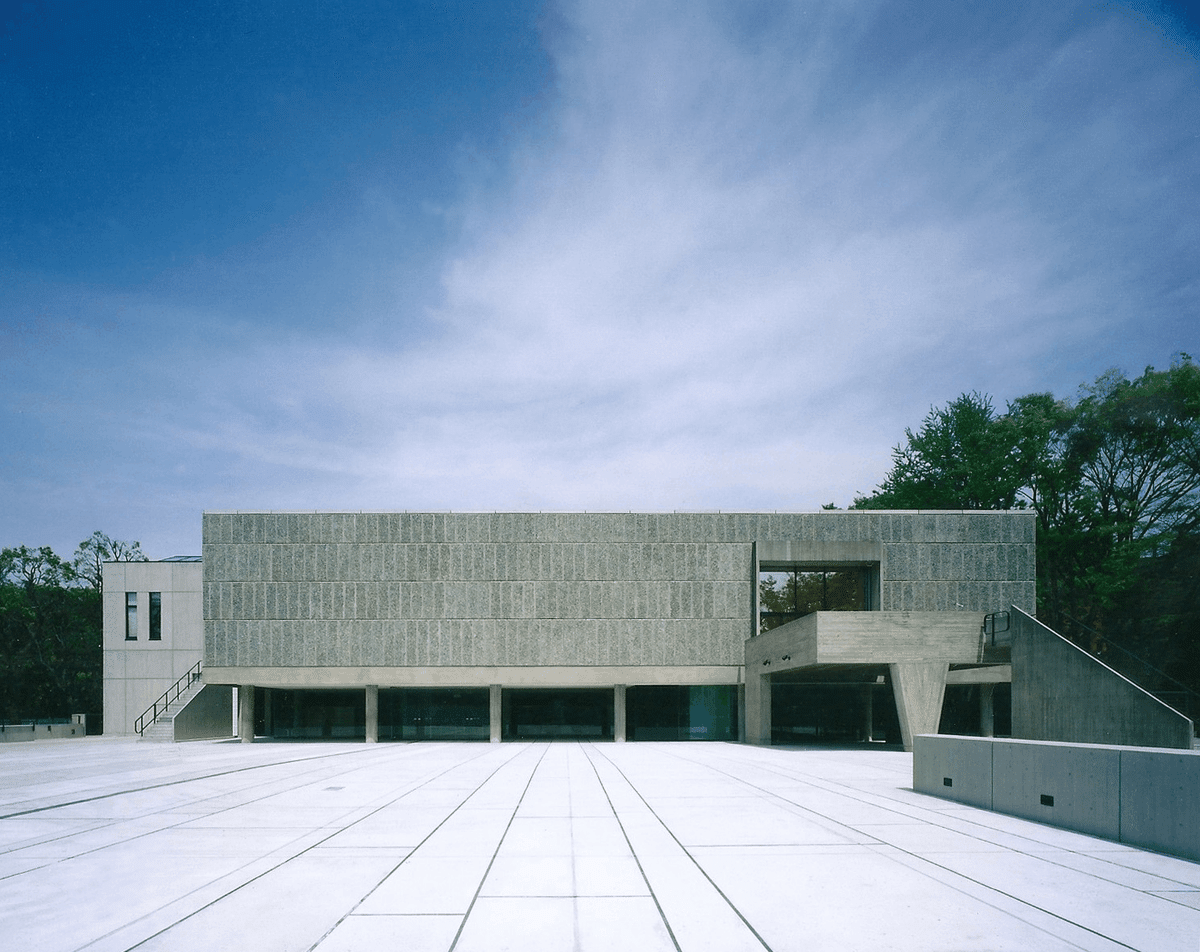

モダニズムは、芸術、哲学や文学より建築において、わかりやすい。ミース・ファン・デル・ローエやル・コルビュジエなどの建築が、いわゆるモダニズム建築と言われる具体例です。

画像引用:Design Magazine

画像引用:国土交通省関東地方整備局

これらの建築を端的に言い表している言葉が、ミース・ファン・デル・ローエのこちらです。

Less is more.

より少なく、より良く。

しかし、こういった合理・機能を追求した表現は、つまるところ似通ったものに収斂していく傾向をもっていました。佐野研二郎氏の東京オリンピックのエンブレムデザインが他国の劇場のロゴなどに似ていると批判されるにいたりましたが、幾何学&ミニマリズムがもつリスクがまさにこの「似通ってしまう」というものでした。これに対して多様性の欠如は嫌!というのが、端的な「ポストモダニズム(建築)」の本質です。

思想としてのポストモダニズム

上記の「多様性の欠如は嫌!」というのは、いささか(かなり)乱暴な換言ではあります(しかしわかりやすい)。いっぽうで、定義や始まりとしてのポストモダニズムはかなりわかりにくいものです。ポストモダニズムは、思想としては、モダニズムに準拠していた「哲学」への批判でした。モダニズムで宗教から距離を置き、かわりに寄りどころとして「哲学」を据え置きました。この哲学をフランスの哲学者、リオタール氏は、「大きな物語」と呼びました。しかし人々は、この大きな物語を寄りどころにするのは不安であり、もう頼れるものとしては据え置けなくなった、というのが思想とのポストモダニズムとざっくり言えます。

“大きな物語“とは

“大きな物語“(metanarrative )とは、フランスの哲学者、ジャン=フランソワ・リオタール(Jean-François Lyotard, 1924-98)が『ポストモダンの条件』(1979)において提唱した言葉で、科学というものを正当化するための「物語(narrative)」としています。「大きな物語」と訳されていますが、意味するところは、「メタ(=上位)」の「物語」。科学というものを正当化するために、その背後または根底に哲学などの思想を「大きな物語」として設定した、というのが、リオタール氏の主張のだいたいの意味。

By Bracha L. Ettinger, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2517804

リオタール氏は、モダニズムはこの大きな物語に準拠していたと主張していました。そして、大きな物語に対しての懐疑が強くなり、それを拠り所にしなくなった時代や思想を「ポストモダニズム」と呼びました(*3)。

ポストモダン建築

では、ミース・ファン・デル・ローエやル・コルビュジエらが具現化した合理と機能への集約していくLess is moreな建築へのアンチテーゼとしてのポストモダニズム建築とはどのようなものだったのでしょうか。その具体例を見れば、直感的にポストモダニズム建築というものの雰囲気を掴むことができます。ポストモダン建築の始まりは1960年代ですが、以降も発展していき、1990年代後半になると、ハイテク建築、ネオ・フューチャリズム、新古典主義建築、脱構築主義など、多数の新しい傾向に分かれていきました。その一方で、モダニズム建築への回帰を起こっています。余談ですが、こんなふうに20世紀中頃からは、思想や運動はあっちこっち行き、複雑化していきます。その一部は「複雑化」として捉えることができて、この視座はまあまあ重要になってきます(が!今回は無視します)。

では、ポストモダン建築とその一部ともいえる脱構築主義の建造物をいくつかみてみましょう。

ポストモダン建築

By Tagishsimon, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34301

By David Shankbone; cropped by Beyond My Ken (talk) 13:28, 30 January 2011 (UTC) - David Shankbone, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12856715

ポストモダンの最初の建築物のひとつ

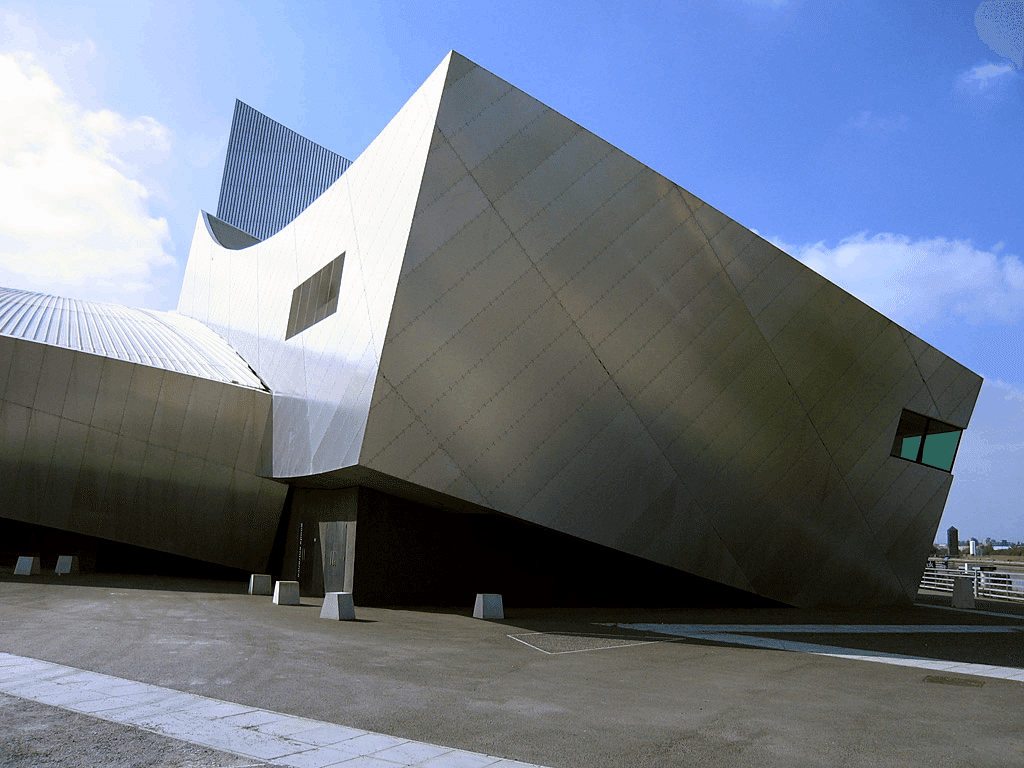

脱構築主義建築(Deconstructivism)

脱構築主義建築(Deconstructivism)とは、ポストモダン建築の一派であり、1980年代後半以降、2000年代に至るまでのあいだ、とくに後半多く建造されたスタイルの建築です。また脱構築主義建築の建築家として、1988年にニューヨーク近代美術館(MoMA)で開催された『脱構築主義者の建築』展で取り上げられた建築家は、以下の通り。

ピーター・アイゼンマン(Peter Eisenman)

フランク・ゲーリー(Frank Gehry)

ザハ・ハディッド(Zaha Hadid)

コープ・ヒンメルブラウ(Coop Himmelb(l)au)

レム・コールハース(Rem Koolhaas)

ダニエル・リベスキンド(Daniel Libeskind)

バーナード・チュミ(Bernard Tschumi)

Sebastian Wallroth, CC 表示 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27695839による

CC 表示-継承 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=220110

平らな面が建築のどこにもない

Photograph taken by User:MykReeve. - 投稿者自身による著作物, CC 表示-継承 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=54632による

Photo: Andreas Praefcke - 自ら撮影, CC 表示 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=63305による

まとめ

文字通り多様性があり、発展し分派しているため、ひとまとめにしづらいものもありつつも、こうして「ざっと」みると合理・機能への反動としてのポストモダニズムとは、こんな感じ(斜めだったり、奇抜だったり、アール・デコってわけでもない装飾過多な感じっていうか……)というのが直感的に理解できるのではないでしょうか。芸術にしろ、建築にしろ、デザインにしろ表現というのものは、常に主流ができて、それに反発したものが生まれ、しかし過去にあるものとはちょっとずらして表現されるということを繰り返していきます。これは、日本の生物学者、福岡伸一氏が著書のタイトルで使っている「動的平衡」という言葉がけっこうしっくり来るダイナミズムです。

ちなみにポストモダニズムにちょっと興味をもった!という方がいらっしゃったら、英語で調べることをおすすめします。私見ですが、どうも日本においてはモダニズムやポストモダニズムについての言説でしっくりくるものがないのです。すごく私見ですのでやっぱり無視してください。

参照

*1

*2

*3

*4

*5

いいなと思ったら応援しよう!