『呪術廻戦』のロゴは、紀元前に遡るけれど、あなたのポケットにも入っている篆書体

知っている人もよく知らない方もいると思いますが、週刊少年ジャンプで連載中の漫画で、超絶ハイクオリティのアニメは東京杉並区のアニメ制作会社株式会社MAPPAが制作している『呪術廻戦』という作品があります(連載継続中)。

作者の芥見下々氏は29歳の岩手県出身の漫画家。漫画もおもしろいんですが、アニメのクオリティがすごい。『鬼滅の刃』のufotableといい、最近のアニメでのクオリティアップがすごいのですが、これは脱テレビというコンテンツビジネスのフェーズのパラダイムシフトに依るものだと推測していますが、この(わたしには)おもしろそうな話は今回はしないで、『呪術廻戦』のロゴの書体について。

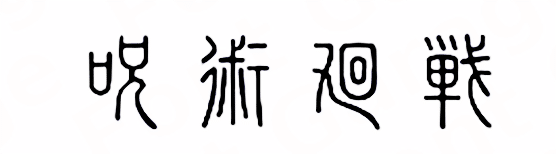

『呪術廻戦』のロゴは篆書がベース

こちらです。漫画もアニメも同じロゴタイプをつかっています。アニメ好きの方なら、「あれも似てるなぁ」と思う作品のロゴのアニメを想起するかもしれません。神山健治氏が監督していた『攻殻機動隊』シリーズのロゴが、この『呪術廻戦』のロゴと同じように篆書をベースにしているんです。

こっちのロゴは、ちょっと劣化したCG感のあるNETFLIXオリジナルの攻殻機動隊なんですが、STAND ALONE COMPLEXあたりもこのロゴに近いんですが、ちょっと見づらいんです。細かい話は込み入ってくるんのでヤメます。

『呪術廻戦』と『攻殻機動隊』のロゴに共通している改変は2つ

順番としては違うのですが、書き忘れそうなのでさきに書いておきたいのですが、ベースになっている篆書で書くと『呪術廻戦』も『攻殻機動隊』もこうはならない部分がいくつかあるんです。些細なことなんでさっと終わらせますが、その改変しているポイントは2つあって、1つは「視認性」。誰でも読めるような字形に変えています。もうひとつは「シンメトリー」。「呪」や「攻殻」など、できるところをみつけては文字をシンメトリー(左右対称)になるようにしています。ロゴなんで。読むための文字じゃないので篆書らしさより美しさ、わかりやすさを優先します。

篆書はあなたのポケットにもパスポートにも在る

篆書(てんしょ)の歴史について説明したいのですが、まずタイトルにも示した「あなたのポケットにも入っている」の回収をしたいと思います。日本のお札の表面に丸で囲まれた印のような意匠があります。「総裁之印」と書かれているのですが、そうは読めないと思います。裏面にも丸で囲まれた印がまたあります。「発券局長」って書かれているんですが、わたしも読めません。でもこれ、篆書体です。益田香遠(ますだ こうえん)という篆刻家の作った印です。

日本のパスポートにも「日本国旅券」の部分が篆書で表記されています。

既存の篆書体のフォントで「呪術廻戦」はこうなる

これはダイナフォントの新篆書体(W5)です。『呪術廻戦』のロゴと比べてみましょう。

「呪」がシンメトリーになっていて「術」と「戦」の点がある部分を独立させて可読性を高めていますが、「ああ、篆書がベースになっているな!」ということは容易にわかります。

篆書から明朝体まで光速レベルで歴史をみていく

さて、ところで「篆書って何か」という話をものすごく手短にしていきます。

篆書って何?

もともとは甲骨文字(こうこつもじ)。

By BabelStone, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16189953

占いに使っていた文字で、亀の甲羅や動物の骨に刻まれていたものです。だいぶ古い。これを紀元前221年に中国を統一した始皇帝が文字を統一します。中国という地域は多民族国家で、言語や文化の違う民族が対立したり交流したりし続けた地域。漢字は象形文字で、派生して増えていきます。象形文字というのは、ピクトグラムみたいなもので(っていうか象形文字を英語でいうとpictographになる)、見ればあれとわかる図柄を文字にしたもの。ラテン語や英語は規則をつくった文字で26文字で済んでいますが、象形文字は無限に広がっていきます。増えすぎた漢字を減らし、簡略化するという流れが中国で生まれ、簡体字になっていきます。その話はまた今度。今回は、なんとなくあった甲骨文字も統一した始皇帝が統一します。

いまでも篆書は、日本で印鑑に使われていますし、お札や切手、パスポートにも使われています。篆書をもっと書きやすくしたのが「隷書(れいしょ)」。

書きやすい隷書(れいしょ)に替わる

画像引用:初動入門「隷書について」

こちらも日本のお札のなかにあります。「日本銀行券」文字が隷書で書かれています。ちょっと横に広がっています。これは書かれるがわの物が木簡(もっかん)や竹簡になったため。

画像引用:世界史の窓「木簡・竹簡」

隷書も始皇帝の時代に生まれます。始皇帝の時代とは紀元前200年ごろ。

隷書体からふたつに分かれる

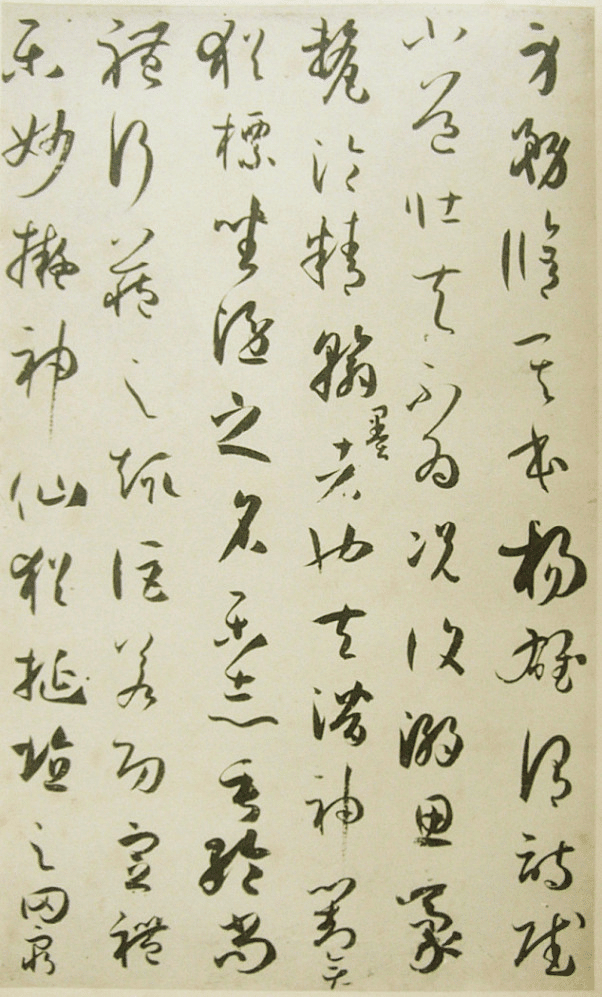

隷書体から早く書くために生まれた「草書(そうしょ)」と「楷書(かいしょ)」に分かれます。草書たちは手書き用の書体です。楷書は印刷用の書体です。

草書は、隷書を早く書くために生まれましたが、感情の機微を表現するという要素もありました。しかしのびのびしたその字形は印刷には向きません。そこで印刷に向くようにして作られた別ラインの漢字が楷書です。

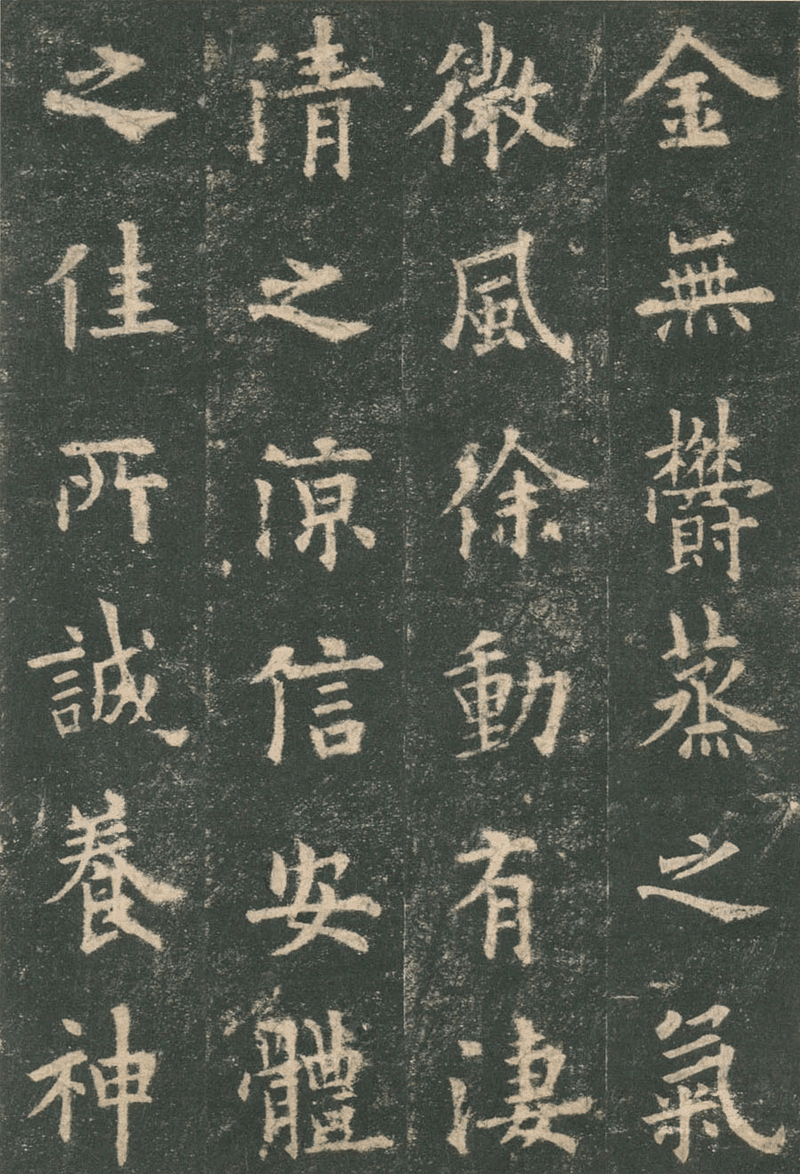

手書きを楷書、印刷用は楷書体と区別されることもありますが、楷書は、漢字の歴史では新しいほうで3世紀ごろに生まれ、7世紀ごろに完成します。特徴は点画の明瞭になったところです。

せっかく整えた楷書をまた崩す行書

CC 表示-継承 3.0, https://ja.wikipedia.org/w/index.php?curid=355484

行書って何かというとか雑に言うと「草書ほど崩さないけど、分かる範囲でちょっと崩した漢字」です。書き文字です。行書は楷書からの流れですが、草書は篆書からの流れ。

篆書から行書までのまとめ

篆書は占いに使っていた甲骨文字から生まれました。無秩序に生まれるこの象形文字を初めて中国を統一した秦の始皇帝が篆書としてまとめさせたのがその始まりです。秦が中国を統一したのは紀元前221年。

せっかく統一したのに篆書は書きにくくて、役人たちは書きながら、どんどんその形を崩していき、隷書になっていきます。

紀元前206年に秦が滅亡(その4年前に始皇帝は旅先で急死しています)、公式書体は前漢、後漢では隷書になりました。篆書は印や装飾に残りましたが、公式な文字ではなくなりました。

南北朝(439–589年)、隋(589−618年)、唐(618–907年)という時代のあいだに隷書から楷書に移り変わっていきます。どうもこのあたりで行書も並行して存在していて、隷書が元だけど、楷書にもなり、行書にもなり、という具合に混在していきます。草書も同時進行で生まれているようです。

ざつだし正確でもないかもなんですが、ざっくりいうと

隷書を起源としているのは同じだけれど、それを印刷にもつかやすく正方形にまとめていったものが楷書、隷書をさらさらと書きやすくしたのが行書、さらさら具合を増して、アートよりにしたのが草書、って具合かもです。

(1)篆書→隷書→楷書

(2)篆書→隷書→行書

(3)篆書→隷書→草書

隷書から正式な漢字の楷書と、正式じゃないけど書いやすかったりかっこうよかったりっていうのが行書、草書って流れです。さっきのよりこっちの行書になるとアート感が増しています。

宋代になって宋朝体になる

宋朝体(そうちょうたい)は、宋代(960–1279年)になって木版印刷になっていた楷書がさらにバージョンアップしたもの。

このあたりから隷書よりも現代でもより頻繁につかわれている書体になってきています。細いのにいかつい漢字(感じ)が宋朝体で細長いのと、正方形に入る字形があります。日本では、活字として、細長い宋朝体を「長宋体」、正方形に入る縦横比の正方形を「方宋体」として作っていました。

明朝体は?

明朝体は、宋代から元という時代を経て明代(1368–1644)になって定着しはじめたものですが、中国においては宋体、明体と呼びます。このあたりは西洋のアジア進出のながれも手伝っていて、西洋のセリフ体と足並みを揃える書体として明朝体が発達していくという流れもあります。聖書の翻訳というのががっつりとした圧でもとで、セリフ体に近い明朝体を活字として揃え、印刷が普及し、明朝体が定着していきます。日本に明朝体が流れくるのには、印刷された仏典や四書が運びてになりました。美華書館(びかしょかん)というキリスト教関連の印刷・出版を担う印刷所が、書体や活字に普及をアジアにおいて担った要所でした。

まとめ

ながながと書きましたが、『呪術廻戦』のロゴは、紀元前にまでさかのぼり、亀の甲羅に書かれた文字である甲骨文字(こうこつもじ)を起源とする篆書ですが、これは現代の日本にも息づく書体でパスポートやお札、印鑑にも使われています。ちょっと怪しく、歴史深そうな気配は、占いに使っていた文字であり、紀元前にまで遡る歴史をもった書体がゆえに醸し出されているためでした。そこからわたしたちが使う明朝体になるには19世紀に入って、明代から清(1616–1912年)の時代で西洋の圧やキリスト教の布教にともなった印刷技術の流入が手伝って、明朝体が日本を含めたアジアに広まります。

これでざっくり『呪術廻戦』のロゴのルーツと現代をなかば強引にですが、むすぶことができました。

ゴシック体って何?

余談ですが、日本におけるゴシック体というのは、こういうウロコ(欧文でいう「セリフ」に相当する、文字の端っこにあるちょろっとした飾り)がない書体を指します。

これはどうやってできたのかというと欧文のサンセリフ体(セリフなしの書体)の輸入に伴って生まれました。Wikipediaによれば、日本において正式にゴシック体が使われている場面は、1919年のヴェルサイユ条約を報じる記事や1936年のベルリン・オリンピックの記事のようなので20世紀前半です。サンセリフが生まれるのが19世紀に後半くらいなので、まあまあ順当なながれで日本に入ってきて生まれたようです。

参照

いいなと思ったら応援しよう!