日本の美に潜む「白銀比」

ビジネスに使えるデザインの話

ビジネスにデザインの知識はけっこう使えます。苦手な人も多いから1つ知るだけでもその分アドバンテージになることもあります。noteは毎日午前7時に更新しています。

白銀比

まず「白銀」(はくぎん)って何でしょう。

プラチナ?

プラチナは「白金(はっきん)」でした。原子番号78の元素。元素記号は Pt。白金族元素の一つ。

単体では、白い光沢(銀色)を持つ金属として存在し、化学的には非常に安定しているため、装飾品に多く利用されたり、触媒としても自動車の排気ガスの浄化などのためなどいろいろな場面で使われています。酸に対して強い耐食性を示し、金と同じく王水(おうすい、aqua regia:濃塩酸と濃硝酸を3:1のモル比で混合してできる橙赤色の液体)以外には溶けません。

白銀に戻ります。白銀は「銀」です。英語にすると“Silver”なので、白銀比は、“silver ratio”となります。

黄金比(Gold ration)は、まあまあ有名かもしれませんが、白銀比は黄金比をほど有名じゃないかもしれません。黄金比についても触れたいところですが、今回は白銀比にのみテーマを絞っていきましょう。黄金比についてはこちら↓の記事で解説しています。

白銀比とは1:√2という比率です。

この比率、日本の美と強い関連があります。でもその話の前に、白銀比が使われている身近なものがあります。ご存知でしょうか?

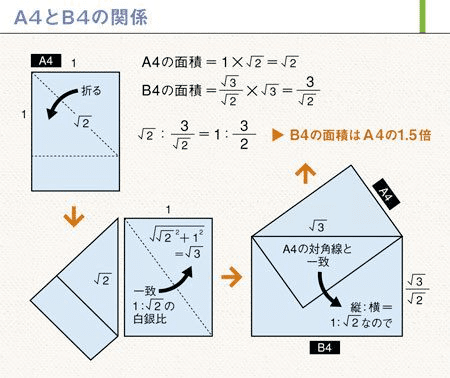

答えは「紙の縦横比」です。A4とB5、あの紙の縦横比が1:√2で、白銀比になっています。√2とはどういう数字かというと「正方形」のなかの対角線です。

Image source: squrerootcalculator.co

なので、お手元にA4用紙(B5でもA版またはB版の紙なら何でも良いです)があるなら、その短い方の辺で作った正方形の対角線が、長い辺と合致することを確かめてみることができます。

日本の美と白銀比

日本の建築や都市設計に白銀比はよく使われてきました。たとえば世界最古の現存する木造建築物である法隆寺の金堂や五重塔にも使われています。

Nekosuki - 投稿者自身による著作物, CC 表示-継承 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36664077による

ここのどこに白銀比があるのか。その答えはこちら。

この他にもドラえもんの縦横比も白銀比だと言われいます(わたし自身は検証していないのですが、正式プロフィールとよく見るドラえもんの姿とでは比率がどうも異なるようです(※2)。

いずれにしろ白銀比は「大和比」と呼ばれるほど日本に馴染みのある比率なのですが、それはなぜか?それは木材を使っていたことに起因していると考えられています(※3)。

木材は基本、木材に対して直角に切ると断面図は円、丸です。そこから建築に使うためにもっとも無駄なく角材を切り出そうとするとどのような形になるのか。答えは正円に内接する正方形です。そして正方形が白銀比を構成する比率を持つ図形です。

ちょっとこじつけみたいに聞こえるかもなんですが、日本で奈良時代から大工に使われてきた道具に曲尺(かねじゃく/さしがね)といいうものがあります。朝鮮半島から伝来したものだと言われています(※4)。

画像引用:モノタロウ

この道具を使うと丸太に当てるだけで何センチ角の角材が作れるのかわかるように作られています。その理由はメモリがすでに√2を掛けられた数値が示されているからです(片面に)。

また正方形といえば、茶室にも使われています。そして茶室の正方形は、方丈(ほうじょう)とも呼ばれ、狭い四畳半のその空間は、世界全体を表すものと捉えられています。岡倉天心の『茶の本』によれば、茶室は禅の精神を反映したものと解説されています。

白銀比を日本らしさとして建築に取り入れたケリー・ヒル設計のラグジュアリーホテルAMAN

画像引用;GIOIA

東京、大手町にあるラグジュアリーホテル「アマン東京」はいたるところに正方形、白銀比やそこから派生した1:2という比率を見つけることがでいます。1:2とは畳にも使われる比率で二つくっつけると正方形になり、畳を使った形「四畳半」にしても正方形になる比率です。四畳半が日本に現れ始めたのは室町幕府の時代からです(※5)。

Shaggs - 自作, CC 表示-継承 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=103168372による

短歌や俳句にある白銀比

とをちには 夕立すらし ひさかたの 天の香具山 雲隠れゆく(源俊頼)

うまさうな 雪がふうはり ふわりかな(小林一茶)

短歌とは、和歌の一形式で五・七・五・七・七の五句体の歌体です。俳句は、五・七・五の歌体。これらの構成に使われている5と7という数字は、白銀比です。

1:√2=5:7

ちなみにこの二つは、合計するとそれぞれ31と17ですが、これらも5も7もすべて素数です。

なぜ金属?

ところでなぜこれらの比率は黄金比だとか白銀比と呼ばているのでしょうか。じつはこれらはすべて一つの式で表すことができるんです。

1 : (n + √n*n + 4) / 2

nは自然数

nが1のとき黄金比、2のときは白銀比となります。ちなみに3は「青銅比」(Bronze ratio)と呼ばれてます。そしてこの比率を“metallic ratio”(貴金属比)と呼びます。

こちらのサイト↓では、それぞれの貴金属比を簡単に算出してくれて便利?です。

まとめ

数字は突き詰めていくと「あれ?世界って数字で全部説明できるかもしれなくない?」と思えてくる神秘性を持っています。実際に古代ギリシアの数学者ピタゴラスは、秘密教団を作って戒律を破ったものは死刑にしていたほど。

彼は「万物は数なり」と考えていました。実際に植物や自然のなかには多くの黄金比を見つけることができますし、音楽もまた数学で形成されています。

これはピタゴラスの音楽理論を示した図です。6、8、9、12は、それぞれ長調第2音(9/8)、完全第4音(4/3)、完全第5音(3/2)、オクターブ(2/1)に意味するものです。

デザインから建築、はたまた俳句にまで白銀比などの数字、数学が潜んでいます。世界に科学が蔓延するまえの時代なら、そこに神のような存在を感じても不思議がないかもしれません。

関連書籍

今回の白銀比と日本の美については、桜井進氏の『雪月花の数学』でより詳しく解説されています。

関連記事

参照

※1

※2

※3

桜井進『雪月花の数学』

※4

※5

いいなと思ったら応援しよう!