欧文書体を“ちゃんと”分類するとこうなった“Vox-ATypI分類”

ビジネスに使えるデザインの話

ビジネスにデザインの知識はけっこう使えます。苦手な人も多いから1つ知るだけでもその分アドバンテージになることもあります。noteは毎日午前7時に更新しています。

欧文書体の種類?

デザイナーでなければあまり調べれることがなさそうな検索ワードかもしれない「欧文書体の種類」ですが、このワードで調べて出てくる結果は、

セリフ体

サンセリフ体

スクリプト体

デコラティブ書体

というもの。これは英語で検索(typeface, classification)してもだいたい同じです。上記の分類は間違いではないし、問題もさほどないのですが、がちで分類したらどうなるのでしょう? 「がち」と言葉に込めたいのは「何らの組織が明確に規定した分類法があるなら、それに則った場合」というもの。では、ガチな欧文書体分類法があるのでしょうか。あります。いやあったんです。それは、Vox-ATypI分類というものです。Atyplというのは、国際タイポグラフ協会なんです。

ATypI

ATypIとは、国際タイポグラフ協会、Association Typographique Internationale (International Typography Association) です。書体に関する国際的な非営利団体です。毎年秋に、異なる世界の都市でカンファレンスが開催しています。元の名前が英語ではないのは、この組織が1957年にフランスで設立されたもののため、フランス語だからです。設立したのは、シャルル・ペイニョ(Charles Peignot)氏。ペイニョ氏は、ドベルニ&ペイニョ活字鋳造所(Deberny & Peignot)のペイニョ氏で、現在もよく使われるペイニョ(Peignot)という書体は、この鋳造所のために作られた書体というのがその名前の由来です。ちなみにペイニョをデザインしたのはカッサンドル氏。彼はイヴ・サン・ローランのロゴをデザインしたデザイナーです。

ATypIのオフィシャルウェブサイト

Image source: myfonts.com

By Yves Saint Laurent - ysl.com, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=122517959

解体されちゃったAtyplによる欧文書体分類

しかしこの国際タイポグラフ協会が定めた書体の分類システムは2021年に解体されてしまいました。理由は、この分類が「欧文書体(ラテン文字しか扱っていないし、実際とは大きくずれた偏りもあり、不完全だから」というものでした。他の文字も含めてシステムを作り直すプロジェクトを発足したと発表しています。それでも国際タイポグラフ協会なるところが、がちで欧文書体をどのように分類したのか、見てみたい気がしませんか。役に立つかどいうかはちょっとわからないんですが……。

“Vox”って何?

Atyplによる書体分類は、Vox-ATypI分類(Vox-ATypI classification)と呼ばれています。Atyplは組織の名前ですが、その前についている“Vox”とは何か?これは、この分類を考案した方の名前から来ています。そのひとの名は、マクシミリアン・ヴォックス(Maximilien Vox)氏。フランス人の作家、漫画家、イラストレーター、評論家そしてタイポグラフィ研究家です。ヴォックス氏はこの分類を分類を年に考案し、国際タイポグラフ協会(ATypI)が1962年にこの分類を採用しました。では、どのような分類か見ていきましょう。

Vox-ATypI分類による14つの種類の欧文書体

Vox-ATypIの分類は大きく分けると古典系、モダン系、手書き系の3つになります。その分類の下位にさらにいくつか分類されて、その合計が14となります。この分類については現代は実際の書体の使われ方に比してずいぶんと偏りがあると批判され、さらに欧文書体(ラテン文字)のみしか扱っていない不完全さもあるため、作り直しが始まっています。

1. 古典系(Classicals)

古典系の書体は、ヒューマニスト、ガラルド(Garald)、トランジッショナル(過渡期)の3つにさらに分けられます。三角形のセリフ、斜めの軸、低いストロークコントラストが特徴です。他の分類法では、このグループは “オールドスタイル (Oldstyle)”と呼ばれています。

1-1. 古典系 ヒューマニスト

By No machine-readable author provided. GearedBull assumed (based on copyright claims). - No machine-readable source provided. Own work assumed (based on copyright claims)., CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1656976

ヒューマニストとは、人文主義に関連したものという意味の名称で、15世紀にニコラ・ジェンソン(Nicolas Jenson)などのヴェネツィアの印刷業者によって作られた最初のローマ字書体などを含む書体の種類です。これらの書体は、当時のルネサンス的、人文主義的な写本(humanist minuscule)に見られる書体を模倣しようとしたものです。これらの書体は、中世のゴシック体(ブラックレター※後述)に対抗して、丸みを帯びており、短くて太いブランケットのセリフ、小文字の「e」の真ん中の線が斜め、セリフが斜めになったアセンダー(小文字の上に伸びた部分)、コントラスト(線の太い部分と細い部分のコントラスト)が低いことなどが特徴です。

1-2. 古典系 ガラルデ

By No machine-readable author provided. GearedBull assumed (based on copyright claims). - No machine-readable source provided. Own work assumed (based on copyright claims)., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1705176

ガラルデ(Garalde)とは、クロード・ガラモン(Claude Garamond)とAldus Manutiusへのオマージュとして命名されたものです。一般に、ガラルドは、ヒューマニストに比べてプロポーションが細かく、ダウンストロークとアップストロークのコントラストが強い。フランスでは、フランシス1世の時代、文法や正書法の基本としてガラルデが使われていました。ガラルドの例としては、BemboやGaramond。

1-3. 古典系 トランジッショナル

By Paul Hunt - Own work by the original uploader, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27611135

By GearedBull at English Wikipedia - Transferred from en.wikipedia to Commons by Sfan00_IMG using CommonsHelper., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4607665

「トランジッショナル」とは、過渡期という意味です。啓蒙主義の合理的な思想を反映した書体群です。他の古典系と比べて、コントラストがさらに強くなっています。また「o」の上下にある一番細い部分を結んだ線を「軸(Axis)」と呼ぶのですが、この軸は、ヒューマニストからトランジッショナルになるにつれて、斜めから垂直になっていっています。トランジッショナルの例としては、バスカーヴィル、タイムズ・ローマンなどがあります。

2. モダン系(Moderns)

モダン系は、ディドネ、メカニスティック、リニアに分けられます。またリニアはさらに4つに分類されます。産業革命以降の19世紀末から20世紀初頭の工業時代に盛り上がったシンプルで機能的な形状がモダン系の特徴です。

2-1. モダン系 ディドネ

By Pierre Rudloff - File:DidotSP.png, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11454007

ディドネ(Didone)は、活字鋳造者であるフランスのDidot(ディド)とイタリアのBodoni(ボドニ)に由来した名前です。18世紀末から19世紀初頭に作られたこれらの書体は、縦と横の線(ストローク)のコントラストが極端に強いのが特徴です。セリフ(文字の端にある線)はヘアラインセリフと呼ばれるほど細くなっています。印刷技術の向上がこのような字形を可能にしました。ディドネの例として上げられる書体は、Didot、Bodoni、Walbaum(ワルバウム)など。

2-2. モダン系 メカニスティック

By Deviate-smart - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18289303

メカニスティックは、どちらかというと「スラブセリフ」や「エジプシャン」と呼ばれることのほうが多いです。この名前は、これらの書体が、19世紀初頭の産業革命と重なることから、機械的な側面を想起させるものとしてつけられたものです。その特徴は、ストロークのコントラストが非常に低く、太いスラブセリフがあることです。代表的なメカニスティックの書体は、クラレンドン(Clarendon)、エジプシャン(Egyptienne)、ロックウェル(Rockwell)など。

2-3. モダン系 リニアル

リニアル(Lineal)とは、「線上の」という意味です。リニアモーターカーのリニア(linear)と同じような意味です。モダン系リニアルは「セリフのない書体」というカテゴリーです。セリフとは、文字の端っこにある鱗のようなもの。

これがない書体とは、通常「サンセリフ体」と呼ばれています。「サンセリフ」とは「セリフのない」という意味です。このモダン系リニアル(つまりサンセリフ体)は、さらに4つのグロテスク、ネオグロテスク、ジオメトリック、ヒューマニストに分類されます。

2-3-1. モダン系 リニアル “グロテスク”

By No machine-readable author provided. GearedBull assumed (based on copyright claims). - No machine-readable source provided. Own work assumed (based on copyright claims)., CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1724969

グロテスク書体(Grotesque)は、19世紀に生まれたサンセリフ書体。太いストロークと細いストロークの間にいくぶんコントラストがあります。曲線の末端は通常水平。グロテスク書体にはしばしば尖った「G」や脚がカールした「R」があります。書体メーカーのMonotype社によると「グロテスク」という言葉はイタリア語のgrottescoに由来し、その単純な幾何学的外観から「奇妙な」という否定的な意味でつけられた名称です。この書体が出現した当時は、華麗なモダンセリフ体やローマ字書体が主流であったため、比較すると文字通り「グロテスク」に見えたのでしょう。グロテスク書体の例としては、Headline、Monotype 215、Grot no.6などがあります。

2-3-2. モダン系 リニアル “ネオ・グロテスク”

By Blythwood - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41107519

ネオグロテスク書体(Neo-grotesque)は、グロテスク書体から派生したものですが、その多くがストロークのコントラストがより小さくなり、より規則的なデザインとなっています。グロテスク書体とは異なり、一般に「G」の棘はなく、曲線の端末は通常傾斜しています。多くのネオグロテスク書体は、異なるメディア(活字、鋳造活字、写植)に対応するため、幅や重量の微妙な変化とバリエーションを多く持つ書体です。代表的なネオ・グロテスク書体は、Helvetica(ヘルベチカ)やUnivers(ユニバース)など。

2-3-3. モダン系 リニアル “ジオメトリック”

By Sherbyte - Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11577652

ジオメトリック書体(Geometric typefaces)は、円や長方形といった単純な幾何学的形状で構成されたサンセリフ書体です。ジオメトリックが幾何学的という意味。文字全体で同じ曲線や直線が繰り返されることが多く、その結果、文字間の差別化は最小限に抑えられています。ジオメトリック書体の代表的なものは、Futura(フツラ)やCentury Gothic(センチュリーゴシック)など。

2-3-4. モダン系 リニアル “ヒューマニスト”

By The original uploader was GearedBull at English Wikipedia. - Transferred from en.wikipedia to Commons., CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2145519

ヒューマニスト書体(Humanist typefaces)は、19世紀のグロテスク書体から派生したものではなく、それ以前の古代ローマの碑文やカロリング文字に似た形の小文字を元に生まれた書体です。ここでいう「ヒューマニスト」はリニアルの中の分類として使われているものであって、と組み合わせてサブカテゴリとして使われており、1-1. 古典系 ヒューマニストとは類似点は多少あるものの、同じカテゴリーという意味はありません。リニアルのヒューマニスト書体の代表的な例は、Gill Sans(ギルサン)やOptima(オプティマ)など。

3. 手書き系(Calligraphics)

手書き系(カリグラフィック)は、文字通り、「手で書かれた文字」というカテゴリーです。手書き系は、さらにグリフ、スクリプト、グラフィック、ブラックレター、ゲーリックの5つに分類されます。

3-1. 手書き系 グリフィック

By GearedBull at English Wikipedia - Transferred from en.wikipedia to Commons., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3863955

グリフィック(Glyphic)に含まれるグリフ(glyph)は、象形文字とか彫って作った記号というニュアンスを持っています。手書き系に含まれいるのですが、グリフィックは、手書きではなく、石や金属に彫った文字というカテゴリーです。小さくて三角形のセリフや先細りのダウンストロークが特徴です。グリフィックでは通常大文字がより強調され、小文字が含まれないものもあります(古代ローマにはまだ小文字が存在していなかったため)。代表的な書体は、Albertus、Copperplate Gothic、Trajanなど。しかしCopperplate Gothicは、銅版画印刷時代をモチーフとした書体。なので、このカテゴリーは「彫って作った」というもの。

3-2. 手書き系 スクリプト

By GearedBull at English Wikipedia - Transferred from en.wikipedia to Commons by Liftarn using CommonsHelper., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12015023

スクリプト(Script)には、草書体の正式なペン習字を思わせる書体も含まれます。羽ペンで書かれたような、強い傾斜を持つ書体のカテゴリーです。文字はしばしば互いにつながっています。銅版画を模倣した書体の一部もこのカテゴリーに含まれます。スクリプトは傾斜しているもののイタリック体とは別物。スクリプトの代表的な書体は、Shelley、Mistral、Francescaなど。

3-3. 手書き系 グラフィック

By Typehigh - Own work - made to match the samples of Jim Hood., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8034067

手書き系の“グラフィック”というカテゴリーは、筆、ペン、鉛筆、または他の筆記具のいずれかでゆっくりと書かれた手描きのオリジナルをベースにしたものです。グラフィックは、文字通り文字としてよりもディスプレイや見出し用としてデザインされた書体です。スクリプトとの違いは、ちょっと曖昧。グラフィック書体の例としては、BancoやKlangなど。

3-4. 手書き系 ブラックレター

By author of the above mentioned article - english wikipedia page about Fette Fraktur typeface, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5752576

ブラックレターとは、いわゆる「ドイツ文字」とも呼ばれる書体の種類で、約1150年から17世紀まで西ヨーロッパ全域で使用されていていました。デンマーク語、ノルウェー語、スウェーデン語では1870年代まで、ドイツ語では1940年代まで一般的に使用されていました。ヒトラーが「ユダヤ人の影響を受けた」とされるこの文字を嫌って、ドイツでは1941年に公式に使用されなくった書体です。新聞社のロゴによく使われます。

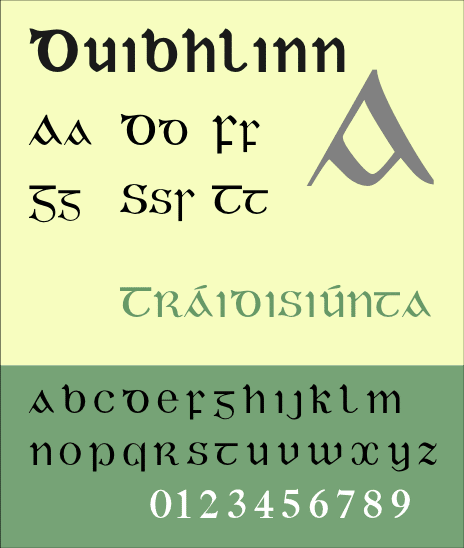

3-5. 手書き系 ゲーリック

ゲーリック(Gaelic)とは、「ゲール人の」という意味です。ゲール人と北西ヨーロッパの先住したケルト系民族です。このゲール人が使っていた文字に由来するものを「ゲーリック」という書体の分類にしています。

By Evertype - Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11467910

まとめ

Vox-ATypI分類は、このようちょっと(かなり)わかりにくいですよね。ちゃんとしようとした結果、使いにくい分類になってしまったのでしょう。それでも、欧文書体というものの端から端をざっと理解にするには、かなり有効なものです。覚えるというよりもざっと目を通すことで欧文書体の理解を深める土壌を形成できることでしょう。

関連記事

参照

いいなと思ったら応援しよう!