ALLリモート→リモート:通学=A:Bもいいじゃん?の超ミニマム発見とは?

小学校に行かなくてもいい時代になってきました。家でパソコン1台あれば学習できるシステムがそろっているからです。

最近まで私もわざわざ学校まで行く必要ないねと思っていましたが、そうでも無いなと思うミニマム発見がありまして。

ある子供さんのご質問。

学校の向こう側はどうなっているの?

という質問だったような気がします(うるおぼえでごめんなさい)。

学校の周り?ふとフラッシュバックしたとき、あるあるでした。

正門と裏門があるうち、いつも正門側のエリアからの通学(徒歩30分ほど)でした。クラスも2つの建物のうち、運動場側、つまり正門側でしたので、体育の時は運動場、授業の時は運動場直ぐ近くの校舎でした。

ある日の昼休み、ドッチボールのボールでサッカーのゴールめざして蹴る遊びが流行した時期がありました。ゴールの向こうはプール、その向こうは人が3人くらい通れる、雑草や木々で覆われた静かな小道、その道は外壁と接していました。外壁の向こうは、正門前の静かな住宅街の細い道とは真逆の、高速道路につながる国道。小道は外壁でいつも影だったこともあり、植物が育ちやすく、土もやわらかくしっとりしていました。外壁の向こうはトラックや車の騒音がしていました。

小道にまぎれこんだボール探しをした時、はじめて学校の周囲について全く知らなかったことに気付きました。どうなっているんだろう?大きな道路をみたことがなかったので、想像もつきませんでした。ただ、大きな音がする、何か車がたくさん走っているんだろうくらいしか想像できませんでしたが、まだみたこともない世界が校舎の裏側にあることは、とてもわくわくするものでした。車の音は都会を想像させてくれました。

3年生頃だったでしょうか、掃除当番で裏庭の花壇周りの掃除担当に。その時はじめて裏門の前を通りました。重たそうな鉄門で新しく出来たばかりという感じでした。正門は古く細い鉄で簡単に開閉できるイメージでしたから。ある日の掃除では裏門が開いていました。当然、外に出てみました。

その時はじめて大きな国道、大きな貨物を載せたトラック、液化天然ガスのような大きなタンクを運ぶトラックなどがビュンビュン走り轟音もすごかったのでした。

その向こう側は工場でしょうか、高い煙突。電線も大型の電線が延々と広がっていました。道路の向こう側は陽炎がメラメラ。あまりにも漠然とし過ぎていて、想像していた都会のイメージとは全然違っていたこともあり、こんなところに学校があったなんてと寂しい気持ちになりました。排気ガスの臭い、裏門が新しく、とても頑丈で大きかったこともそう思わせたのでしょうか。

一歩外に出たものの、歩いて散歩する気持ちはどこかへ飛んでしまい、へちまの花壇や、鯉のいる藻いっぱいの人工池のある担当掃除エリアへ一目散に走っていきました。

学校の周囲はどうなっているの?の質問ついて、どうなっているのかな?と思っている間、ずっと想像力を巡らせていたことは、大きな想像力を養う素材に学校に通っていること自体に効果があったんだと。

想像力を養う方法は?

今回の質問にあてはめてみますと、学校の周囲はどうなっているかのああでもないこうでもないな疑問は、方法②③になりますし、誰かに相談しているとすると、④⑤にもつながります。そして、学校へ通学するだけでたとえもし授業中眠っていたとしても方法①⑤④などにつながるんだなと。

そして、通学することは、空間認識能力も養ってくれます。空間認識能力は機能的推論能力と相関関係があるそうで、通学することは推論能力を高めることにもつながるんだと。

推論力とは、未知の事柄に対して筋道を立てて推測し、論理的に妥当な結論を導き出す力のこと。推論力を身につければ、自分なりの付加価値をつけた考えをベースにアクションを起こせるので、物事を1ミリでも前に進められる。これを積み重ねると結果がついてくるので、自信が生まれるようになります。推論で用いるのは、帰納法、演繹法、アブダクションの3つの思考法です。

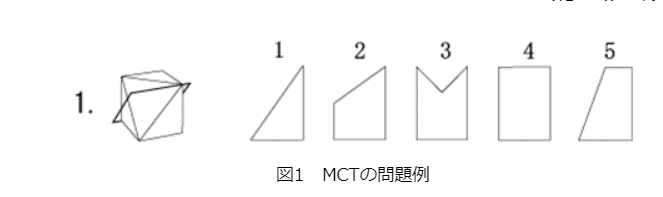

MCTは投影図で表示された立体と切断面を見て、「切断面による切り口の形状」を解答選択肢の中から答えるものです

投影された断面図から、もとの3次元の立体を想像するのは難しいそうです。

平面から立体を想像する力は空間認識能力で、想像力は空間認識能力、推論などの基礎能力部分なんだと。想像力について凄いと思った質問がありました。

ブラックホールに落ちたらと思うと怖くて眠れない

多分小学校低学年くらい(幼稚園ではなかったと)だったと思います。毎晩すごい想像力をはためかせていたんだと思うとキュンとなってきませんか?そして、素晴らしかったのは答えてあげていた先生でした。あ、思い出しました、ラジオ番組でのことでした。

ブラックホールのこと考えてたの?偉いね!!!というものでした。

もし親御さんの立場になって考えてみると、毎晩ブラックホールに落ちたらどうしよう?怖いようと言われれば、ブラックホールの事を考えさせないようにする助言を探しがちです。自分が忙しい時なんかには、もう考えないようにすれば?他の事考えようよと言いたくなります。でも、その子がブラックホールのことを考え続けてきたことを褒めたたえてあげたことが目から鱗でした。もし、ブラックホールの事ばっかり考えてるからだよなんて言ってみたら、その子を否定したことになるんだなと。。そして、考えなさんなと言われたその子は、直ぐにあきらめる子にもなっていたのかもしれないと思うと、どんな疑問で、それがブラックホールくらい遠い内容であっても、関係ないからいいやんとは言わなかった先生に教育されました。ブラックホールはあるらしい、その子は落ちるはずないまで分かっているのだけど、その「If」の感性を大事にしてあげることが大事なんだと。。

学校に行くこと自体はとても価値あるものであり、問題は学校に行ってからのことであり、それらが学校へ行きたくないと思わせる要因になっていることが垣間見えた気がしました。

通学について、合理的考えやゼロでもいいやの意見から、少し取り入れたほうがいいかもと妄想してみました。