#618 新潟県三条市「第2回 三条みらい人材会議」に参加してきたよ

竹内義晴の「これからの働き方」――この番組は、これからの働き方、組織作り、地域づくりの実務家、竹内義晴が「楽しく働く」をテーマに、組織づくりやコミュニケーション、マーケティング、キャリアデザイン、複業、テレワーク、ワーケーションなどの視点でゆるゆるとお話をしていく番組です。

音声はこちら。

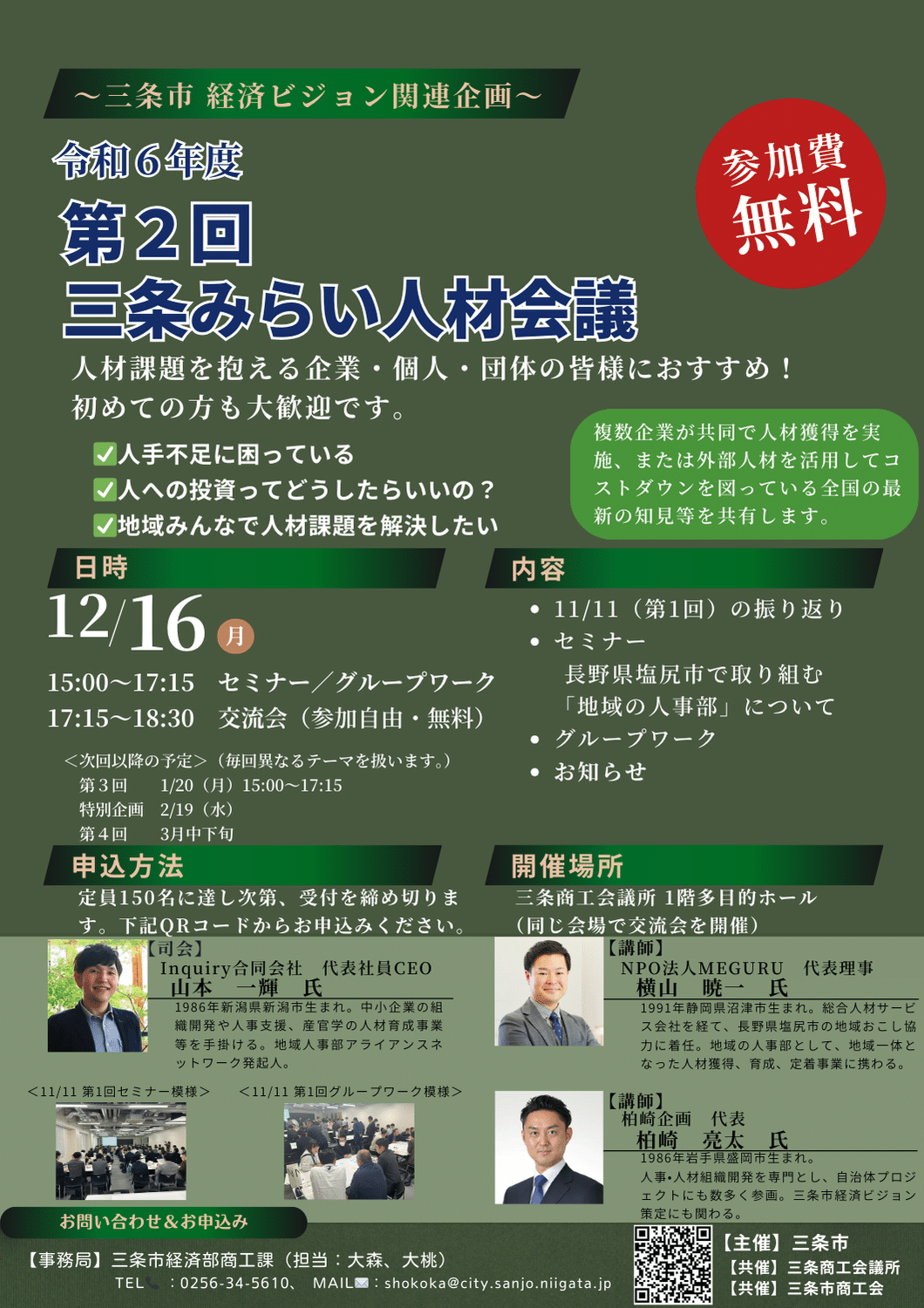

今日はですね。昨日、新潟県三条市で参加してきた「第2回 三条みらい人材会議」についてお話をしてみたいと思います。

「三条みらい人材会議」について

今回は第2回目ですが、第1回目は11月11日に開催されていますね。

第1回の時に知人からお誘いいただいたんですけれども、都合が悪かったので、今回12月16日に参加してきたという背景です。

イベントのテーマ

で、ですね。このイベントは「地域の人材問題をどうしていくか?」ということが、ひとつの大きなテーマかなと思っています。司会のInquiry 山本一輝さんは「産学官、みんなの力で三条の人材戦略と未来を語る」とおっしゃっていました。「三条の未来を共創する」と。

内容ですが、最初に、長野県塩尻市で「地域の人事部」という取り組みをされているNPO法人MEGURUの横山さんのお話がありました。その後、グループワークがあって、交流会という流れでした。

度肝を抜かれた三条市 副市長 上田さんのお話

まず、冒頭で度肝を抜かれたのが、三条市 副市長の上田泰成さんのごあいさつ。

2023年4月に、32歳という若さで三条市の副市長に就任されたそうですね。

何に「度肝を抜かれた」のかというと、今回の三条みらい人材会議が「人的資本経営をしていくために取り組んでいる」というお話でした。「人に対する投資をする必要がある」と。

これ、登壇者が企業の方だったらわかるんですけど、副市長という行政のトップ層が「人的資本経営」という言葉を使って、これから始まるミーティングの説明をしだしたこと自体に、かなり度肝を抜かれたというか、本気度が伝わってきましたね。

普通、行政のトップ層が、こういった話はあまりしないんじゃないかと思うんですよ。少なからず、自分ごと化していないと出てこない言葉ですよね。それだけ、「本気」だということなんじゃないかなと思います。

そこにはおそらく――これは、どこの地域もそうだと思いますが――地域の企業が「人手不足に困っている」とか、地域みんなで「人材の課題を解決したい」とか、そういった思いがあるんだと思いました。

三条みらい人材会議は先月からはじまった取り組みですが、取り組み自体は数年前から行われているそうです。

長野県塩尻市 地域の人事部 NPO法人MEGURU 横山さんのお話

次に、長野県塩尻市で「地域の人事部」という取り組みをされている、NPO法人MEGURUの横山さんのお話がありました。

「地域の人事部」という取り組みについては、このポッドキャスト & noteでも、何度かお話しています。

一言で言えば、「地域一体となって、人材の問題・課題を解決していこう」ということですかね。もうちょっとポジティブな言葉を使うと「地域ぐるみで人の価値を高めていこう」ということかなと思います。

ちなみに、MEGURUさんのビジョンは「はたらく、生きる、すこやかに」で、ミッションが「地域ぐるみで人の価値を最大化する」だそうです。その取り組みがですね。非常に多岐にわたっていました。

「地域の人事部」というと、一般的なイメージとしては、地域のひとつの企業だけでは、採用や教育に取り組もうと思っても、なかなか難しい現実があります。そこで、「地域一体となって人の課題を解決していこう」というのが、なんとなくのイメージです。

一方、MEGURUさんで行っているのは、非常に多角的な事業をされています。教育の課題であるとか、企業の課題であるとか、人材業界の課題であるとか。あと、行政の課題であるとか。

このように、さまざまな視点から地域の人材不足について取り組んでいるということでした。

具体的には、3つの領域があって。

共創を生み出す地域をつくる(地域共創事業)

人を活かす組織をつくる(法人支援事業)

自分らしくはたらく人をつくる(個人支援事業)

ということで、3つの柱でさまざまな取り組みをされていらっしゃいました。

その中でも、いくつか例を挙げるとしたら、「人材マッチング」とか、「人材シェアリング(複業人材やフリーランス活用)」とか。あとは、関係人口創出とか、越境研修事業とか。そのほか、小中高大の「学生向けの授業」とか。いろんな事業をされていらっしゃいます。

立ち上げて5年ということでしたが、非常に多角的な事業をされていらっしゃいました。

また、すごく「特徴的だな」と思ったのが、行政や企業、商工会議所、金融機関、大学、さまざまなセクターの方々が連携して取り組んでいる、ということ。それが、とても印象的でした。「ちゃんとやっているな」って。

僕たちが取り組んでいることもかなり近いのかも?

横山さんのお話を伺って思ったことがひとつあります。それは、いま僕が、あるいは、僕たちが、新潟県の上越エリアで取り組んでいる、取り組もうとしていることに「すごく近いな~」ということ。

すごく近いな~っていうのは、たとえば、地域の企業の魅力を正しく伝えるために、メディア的な形で「ちゃんと情報発信する」とか。

あとは複業人材のような形で、地域の企業と、地域外の方々をつないだりとか。

ほかにも、越境学習という文脈で、地域の企業の地域の課題を地域外の方々といっしょに課題を解決していこうという取り組みとか。

あと、これから進めていこうと思っているんですけど、DXですね。デジタル化に関しては、いまはまだ、地元の新潟産業大学で、DXの講座がはじまったところまではできているんですけど、これからは、金融機関といっしょに、何か仕組みとか、体制ができていけたらいいな~と思っています。

僕らの取り組みは「地域の人事部」とはちょっと違うと思っていた

このように、あれこれ形にはなってきてはいるんですけど、「地域の人事部」としてとらえたとき、「どうなのかな~」って思っていたんですよね。なぜならば、地域の人事部とは、経済産業省のサイトによれば……

経済産業省 経済産業政策局では、地域の企業群が一体となって、地域の自治体・金融機関・教育機関等の関係機関と連携し、将来の経営戦略実現を担う人材の確保(兼業・副業含む)や域内でのキャリアステップの構築等を行う総合的な取組「地域の人事部」を推進しています。(本取組における定義)

となっているから。つまり、人材採用や教育ですよね。

ですが、MEGURUの横山さんの話を聞いて、やっていることや、やろうとしてることが「ほぼ同じだ!」と思って、ちょっと嬉しくなりました。また、「この方向感でやっぱいいんだな」って思いました。

いま、僕が、あるいは僕らが、地域の中で取り組んでいるのは、まだ、とても小さな、個人に近い取り組みです。こういった取り組みが「大事だよね」と思ってくださっている数人のみなさんとの取り組みなので、全然大きなこともできてないし、何もやってないと思います。

だけど、「こうすればいいんだな」っていう絵は、ここ数ヶ月ですごく解像度が上がったのと、実際に動き始めたのもあるので、「こうやっていけば、やっぱりいいんだな」って思えたのはうれしかったし、自信にもなりました。

というわけで、今日の話はここまでにしたいと思います。

地域の人事部について話します

えっと、明日なんですけど、地域人事部アライアンスネットワークの取り組みで、【事例共有】上越妙高で取り組んできた地域の人事部「現在の解像度」というお話をします。もし興味があればご参加ください。