【ハーブ天然ものがたり】藍

スペシャリストの藍色

日本の伝統色に藍色があります。

世界ではジャパンブルーと称される、藍色。

和色のルーツは植物が多く、植物名がそのまま色を表すことばになることも多々あります。

藍色の語源となったのは植物の藍(アイ)。

タデ科の植物で、アイタデ、タデアイとも呼ばれます。

日本の藍染めは奈良時代からつづく歴史があり、藍で染めた生地は丈夫になり

・防虫効果

・抗菌効果

・消臭効果

・耐火性

などが加味され、色合いの美しさも人気を博して、室町時代から庶民に広く愛用されるようになりました。

江戸のころは木綿染料として奨励産業となり、湿気にさらされる浴用品、浴衣や手ぬぐい、風呂敷はもちろん、江戸の火消し半てんなど、はばひろく使用されてきました。

室町時代には甲冑の下着に、近代では日本国有鉄道の蒸気機関車乗員の制服に採用されました。

藍色を颯爽と着こなす人はその道のスペシャリスト、専門家という雰囲気を醸します。

腕のいい職人、学問、芸術、音楽、スポーツ、エンタメや趣味・娯楽の世界であろうとも、なにかをひとつ極めたことで、隠しようのない気配が香る藍色星人(と勝手に命名しています)。

藍色星人は、ふだんは寡黙だけれど、口をひらけば歯に衣着せぬものいい。

愛想がいいとは言えないけれど、真っ正直で1本スジの通った誠実さが滲み出て、信頼できる、頼りになる大人、という感じでしょうか。

藍色星人に接すると、その道の知見を蓄えているアーカイブがひとつ上にスライドされて、凡なりの私からは見えないところに膨大なナニカがある、ということしか感じられぬ、しかして異様な香りに引き寄せられるというフシギ感覚に陥ります。

こちらからすると話題がはずむ共通項を探すのにも一苦労、ということもありますが、打ち解けてみるとこれまたフシギなことに、多言とはいえない会話の調子に打てば響くよな伽藍洞感があり、それがまたスカッと爽やかな心持をつくりだしてくれる。

藍い人が醸し出す特有の「音」と「香り」は、ヒトの枠をスマートに拡張しているように思えて、興味関心エネルギーがぴたりと照準をロックしてしまい、つい目線が勝手に追いかけてしまう、ということがあります。

インディゴブルー

深い海を想起させる藍色は、インディゴブルーとも呼ばれます。

植物から得られる青藍の色素インディゴが、そのまま呼び名になりました。

江戸のころ浮世絵の青色材として使用されていましたが、後期になってベロ藍という合成染料が輸入され、またたくまの選手交代劇で、日本の藍文化は衰退の一途へ。

有名な歌川広重の東海道五十三次や葛飾北斎の富嶽三十六景につかわれた藍はベロ藍で描かれたそうです。

桑/マルベリーの記事でもご紹介しましたが、養蚕業と同じく藍染も消えゆく日本文化の代表といえます。

そんな時代背景のなか、戦争中も種を守りつつ、藍づくりを続けてきた阿波の国(徳島)では、現代も藍染文化の伝統が生き続けています。

最近ではナチュラル志向にシフトした人も増え、藍をはじめとする天然染料も少しづつ見直されるようになっています。

インディゴを生み出す植物は

・タデアイ(タデ科)

・インド藍(マメ科)

・ナンバンコマツナギ (マメ科、熱帯アメリカ原産)

・琉球藍 (キツネノマゴ科)

・ホソバタイセイ(ウォード、woad 、アブラナ科)

などが有名です。

藍は薬用植物としても有用で、葉と実は解熱、解毒、抗炎症薬として用いられてきた歴史があります。

江戸時代には蜘蛛や蛇などに咬まれた傷の毒消しに使われ、フグの解毒剤としても有名で、「すくも」という藍の葉を発酵させて色素を出しやすくしたものが物々交換品として使われていたという記述が残っています。

藍文化を守り続けてきた徳島県では、藍の葉や果実を日常食としており、最近では藍の葉パウダーや、藍の実入りのルイボスティーなども市販されているようです。

藍パウダーはクッキーやパン、麵に混ぜたり、ハーブティに混ぜて飲むこともできます。

葉の絞り汁は口内炎や毒⾍の刺し傷に、煎じた液は解熱、解毒によいとされてきました。

生薬名で葉を藍葉、果実を藍実(らんじつ、ちんじつ)と呼び、あらゆる毒を消すとされています。

ナチュラル志向の白髪染めでヘナは有名ですが、オレンジ~赤茶色に染まる独特な風合いになるので、ヘナ染めの後に藍で染めて青色をかさね、暗い茶褐色にする方法があります。

市販品でヘナと藍がミックスされている商品も出ているようです。

農作業にアイで染めた作業着、足袋を使うのは、蛇などの毒除け予防の伝統だそうです。

前ローマ時代のブリテン島先住民だったケルト系民族は、ホソバタイセイ(ウォード)から得られるインディゴ・ブルーで、傷を負ったとき、あるいは予防のための止血薬として顔やからだを青く染め上げ、傷を癒すのに使用していました。

ウィキペディアより

「2022年には、タデ藍(青森県産の『あおもり藍』)の葉から抽出したエキスが、新型コロナウイルスの細胞への侵入を防ぐ働きを持つことが、東北医科薬科大学、富山大学、近畿大学、神戸大学の共同研究チームにより発見され、2月10日にギリシャの国際的学術誌に論文が掲載された。」

青・蒼・碧・藍

青は空色、昼の空。

太陽光に抱かれた、水と空気を映す色。

蒼は宵口、草の色。

紫がかった青灰色。夜明けまえの海の色。

碧は輝く、光る玉。

ラピスラズリやサファイアの、深く輝く光る色。

藍はすべての青の色。

青がむらがる群青に、紺を混ぜたアズライト(藍銅鉱)

すべての青があつまって、織りなす青はアイの色。

いろんな青がありますが、藍色はうすい空色から濃ゆい紺色まで、すべての青をもつ青代表のような色だと感じます。

青は光の3原色(赤、緑、青)のなかでは波長が短い、逃げてゆく光です。

青く鎮まる静かで落ちついた声色に「青は短い波長だから、取りこぼしのないように耳をそば立ててしまい、集中を持続させるなぁ」と感じます。

緑は淡々とした物語の口承や口伝えの声色。

「青と赤の中間で伝達につかわれるから、考えたり比較するきっかけをつくってくれる」と感じます。

赤は情熱や強い思いが込められたインパクトのある声色。

「気分を高揚させ、情熱を呼び覚ましてくれる。

波長の長い色は興味を向けなくても押してくるから、びっくりしたり興奮したり、一瞬にしてなんらかの変化を起こしてくれるなぁ」と。

青は逃げるから追いかけ、

赤は向かってくるから変容が素早く起こり、

緑は伝言だから考える力になる。

伽藍洞(がらんどう)

大聖堂ということばからは、荘厳で聖なる建物というイメージが浮かびます。

聖人や聖なる事物を象徴するモノが配置され、自然と厳かで恭順なこころ持ちに浸されてゆきます。

いっぽうアジア圏の聖堂といえば、藍の字をつかう伽藍(がらん)です。

伽藍は僧侶が集まり修行する、清らかな場所のことで、サンスクリット語が由来です。

がらんどう、というと一般的には広々として殺風景で、なんにもない空間を表すことばになります。

さみしいこころ、空虚感を表すときにもつかわれますが、静寂さや静謐さを好むか好まざるかによって、がらんどうの意味合いも変わってくるように思います。

モノの存在感が精神に影響を及ぼすことがあるので、瞑想をするときはできるだけモノのない場所がよいというのは、よく知られることとなりました。

なにもない空間で瞑想を続けたあと、たった1冊の本をもちこんで瞑想をすると、その本のエッセンスがさまざまな色彩や象徴的事物となって意識のなかにあらわれてくるという経験をしたことがあります。

おうちのなかにあるモノ、絵画、カーテンの色、いつも聞いている音などが、どれほど精神に影響を与えているかは、がらんどうの空間に身を置いてみると明確にわかります。

いまの自分をつくっているモノ、つながっているモノを対象として、客観的に自分の全体像を見てみたいとき、がらんどうはうってつけの空間と思います。

数多ある色のなかから、聖なるからっぽ空間をあらわす場所に藍が抜擢されたのは、藍には地上世界を体験することで蓄積されるあらゆるモノを解毒する、特別な力が宿っているからかもしれません。

光をとおして暗闇を見ると青になる。

空色は明るく、だれの上にも等しく在る天蓋ですが、藍色は空色をつきぬけた大気の向こう、暗闇宇宙に近づくときの色です。

すべての青を飲みこんだ、藍染布の服を身にまとい、伽藍でひとりしずかに瞑想三昧を楽しんだら、青い空をつきぬけたその向こう側へ、手が届くのかもしれません。

☆☆☆

お読みくださりありがとうございました。

こちらにもぜひ遊びにきてください。

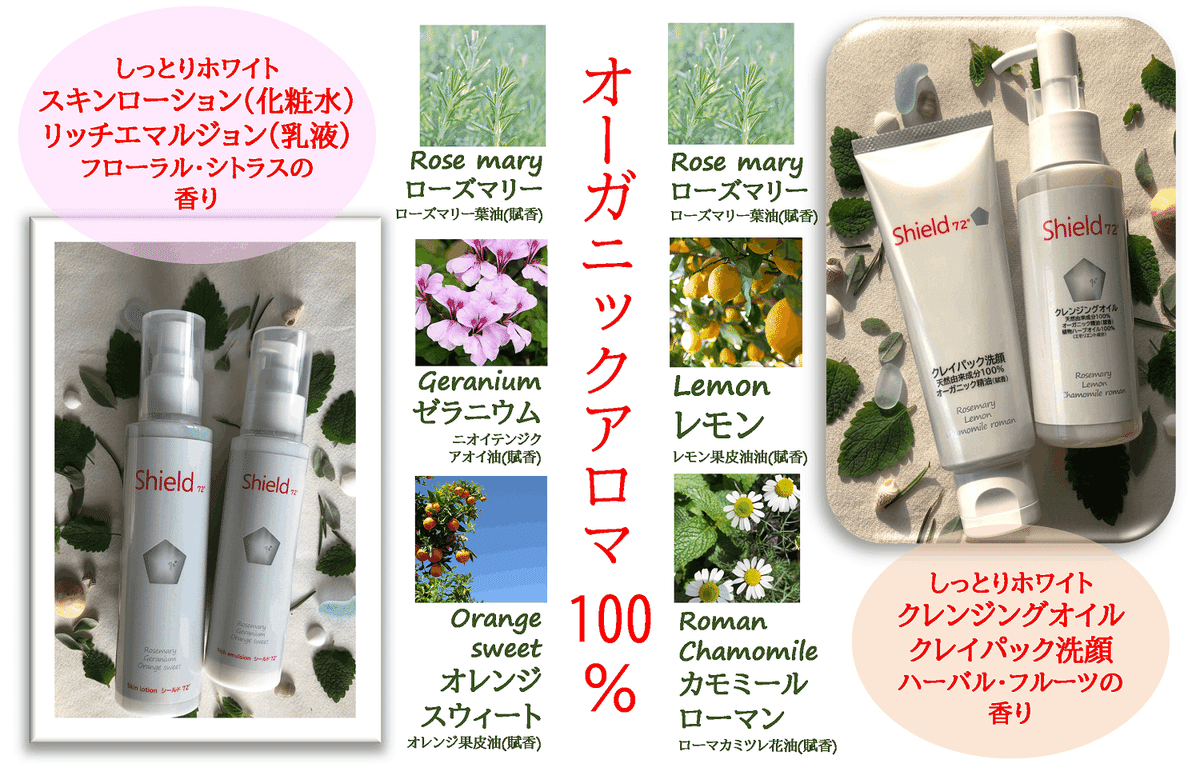

「ハーブのちから、自然の恵み。ローズマリーから生まれた自然派コスメ」

ナチュラル・スキンケア Shield72°公式ホームページ