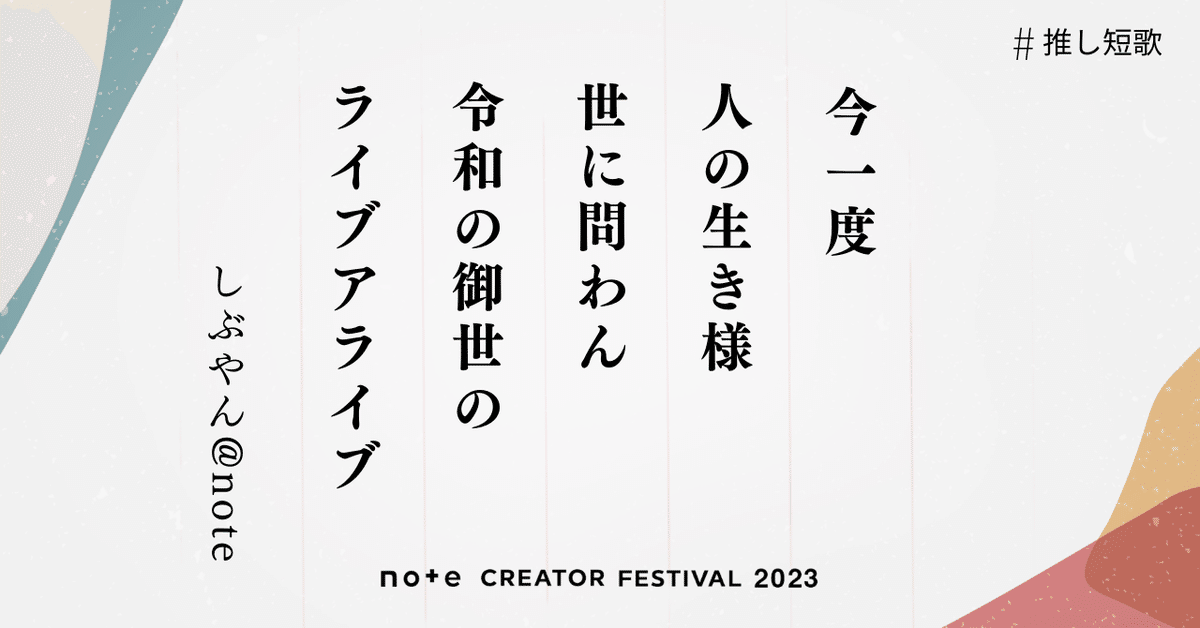

No.137 #推し短歌 --ライブアライブ--

「ライブアライブ」から一首:

今一度 人の生き様 世に問わん 令和の御世の ライブアライブ

先日「イニシエノウタ」についての #推し短歌

を詠んだのだが,

「そういえば「LIVE A LIVE」の HD-2D リメイク発売の時も歌を詠んだな」

ということを思い出し, こちらも #推し短歌 としてエントリーしてみた.

「LIVE A LIVE」についても何度も「note」に投稿してきたが, この詩に関しては, やはり一番気持ちをストレートに書いた, 昨年2月(ロシア-ウクライナ戦役が始まる直前)にHD-2Dリメイクが発表された直後の

の最初の部分から引用しておく:

『

泣け, 喜べ, 「LIVE A LIVE」のリメイクがきた.

あの「LIVE A LIVE」が四半世紀以上の時を経て, しかもあの「LIVE A LIVE」のまま(HD-2D)で帰ってくる. 人生は素晴らしい. その膨大なロクでもない日々に埋もれながらも, 生きていれば, こんな日もあるのだから.

私の生涯において, その人生哲学に影響を与えたものは数あれど, やはり「LIVE A LIVE」は特別である. 実際, ある意味最も素朴で, 最も多感だった小学校低学年時代に「FF6」やら「DQ6」やら「クロノトリガー」やらと一緒にアレに触れたわけで, その影響は私自身にでさえ今となっては想像できない程大きかったのではないか.

たとえばその後 Eastwood の諸々の映画を視て, Ennio Morricone のサウンドを聴けば「サンダウン・キッド」と「WANDERER」を連想したし, Kubrick の映画を視れば「SF編」を思い出した. 近未来編と現代編は「AKIRA」と任侠系映画(そういえば肝心の「無法松の一生」は私はまだ知らないままだ), 「燃えよペン」(と「アオイホノオ」等の島本ワールド)と「Gガン」, 功夫編は( China の古典というよりは)吉川英治(石舟斎と武蔵)に触れた時に思い出した(「心じゃよ!!」という思想は如何にも日本的, 吉川英治的思想だと思う). そして「恐らく事実としては, それらが当時の制作陣の motiv だったのだろう(e.g. キューブの由来は Kubrick だったのでは?)」と気付くのは更に大人になってからになる(そういえば「LIVE A LIVE」をやったころは, 当然その motiv の一つであったであろう「火の鳥」さえも小学校低学年の私は知らなかったなぁ).

とまぁ私個人の四半世紀に及ぶ経験だけでもこうなわけだが, 同じことを経験した昭和末期生まれ(恐らくゲームの中のキャラの年代的に我々は正に無法松世代に当たるのだろう)は私だけではないであろう. 人生で辿った経路は各々異なれど何らかの形で折に触れて「LIVE A LIVE」を思い出すような場面にしばしば遭遇したはずである. このように単に表層的になぞるだけでも, これほどまでに多くのものを秘めていたゲーム作品はそうはあるまい. 更にその内容に立ち入れば, その思い出とも相まってなお語ることは尽きない.

「LIVE A LIVE」とは

『7人の英雄と英雄になれなかった1人の男の物語』

である (推し短歌版注:全く驚くべきことに, 結果としてこの HD-2D remake はこの旧版の「LIVE A LIVE」のテーゼを, 結末を変えずに, 全く別の物に見事に書き換える(正確にはあの時は出来なかったその先を描いた)という奇跡を成し遂げるのだが, これを書いた昨年2月の時点ではそれを知る由もなかった). そしてその「物語」がそのタイトルロゴに象徴される

『「LIVE」と「EVIL」は文字通り``表裏一体''である』

という「思想」の元に展開される. そしてそこで問われる

『英雄たちと英雄になれなかった男との差異は, どこにあったのか, 何であったのか(その英雄たちも本当に英雄だったのか? あるいは英雄になれなかった男は本当に英雄ではなかったのか?)』

は, 恐らく有史以来問われ, そして今後も問われ続けていく「永遠の命題」なのであろう. それをゲームという表現媒体を持ってして, 子供騙しではなく, ここまで真剣に当時の子供たちに問うてきたということ自体が, 驚嘆すべき偉業であり, 試みであったといえる.

そして我々は大変幸福であった. 世界中の如何な教育機関においてさえ受けることはできなかったであろう最良の「教育」を, 「LIVE A LIVE」により受けることができたのだから. 同時に我々は大変不幸でもあった. 以後, これを越えるゲームタイトルに, 四半世紀を越えてなお出会うことは出来なかったのだから. なるほど 「MGS」, 「ACES」, 「NieR」etc. その後も刺さる名作があったことは確かである. しかし, 擦れてしまったこともあるのだろう(おとなになるってかなしいことなの), あの魔法がかかったような, 幼年期と少年期の狭間のような, 「天上の歌」がまだ微かに聴こえていたような, あの頃にソレに触れた衝撃にはやはり及ばないのである.

』