弁慶の引きずり鐘に魅入られし 滋賀県大津市 天台宗長等山園城寺(三井寺) 私の百寺巡礼96

滋賀県の県庁所在地である大津市。こちらには2つの天台宗の大きな寺院がある。

1つは言わずと知れた比叡山延暦寺。こちらは山の中にあり、殆どの方は車かケーブルカーを使わなければ辿り着けない。山登りが好きな人は山に登るのであろうが。

もう1つは、三井寺だ。京阪線三井寺駅から歩いてすぐであるし、平坦地でもあるので、気軽に行けると思う。

天台宗では、延暦寺を「山門」、三井寺を「寺門」と呼ぶのだそうだ。

私は、長等神社の側から入門し、石段を上がり観音堂にと入ったので、他の建物はどこにあるのだろう?と暫く悩んでしまった。

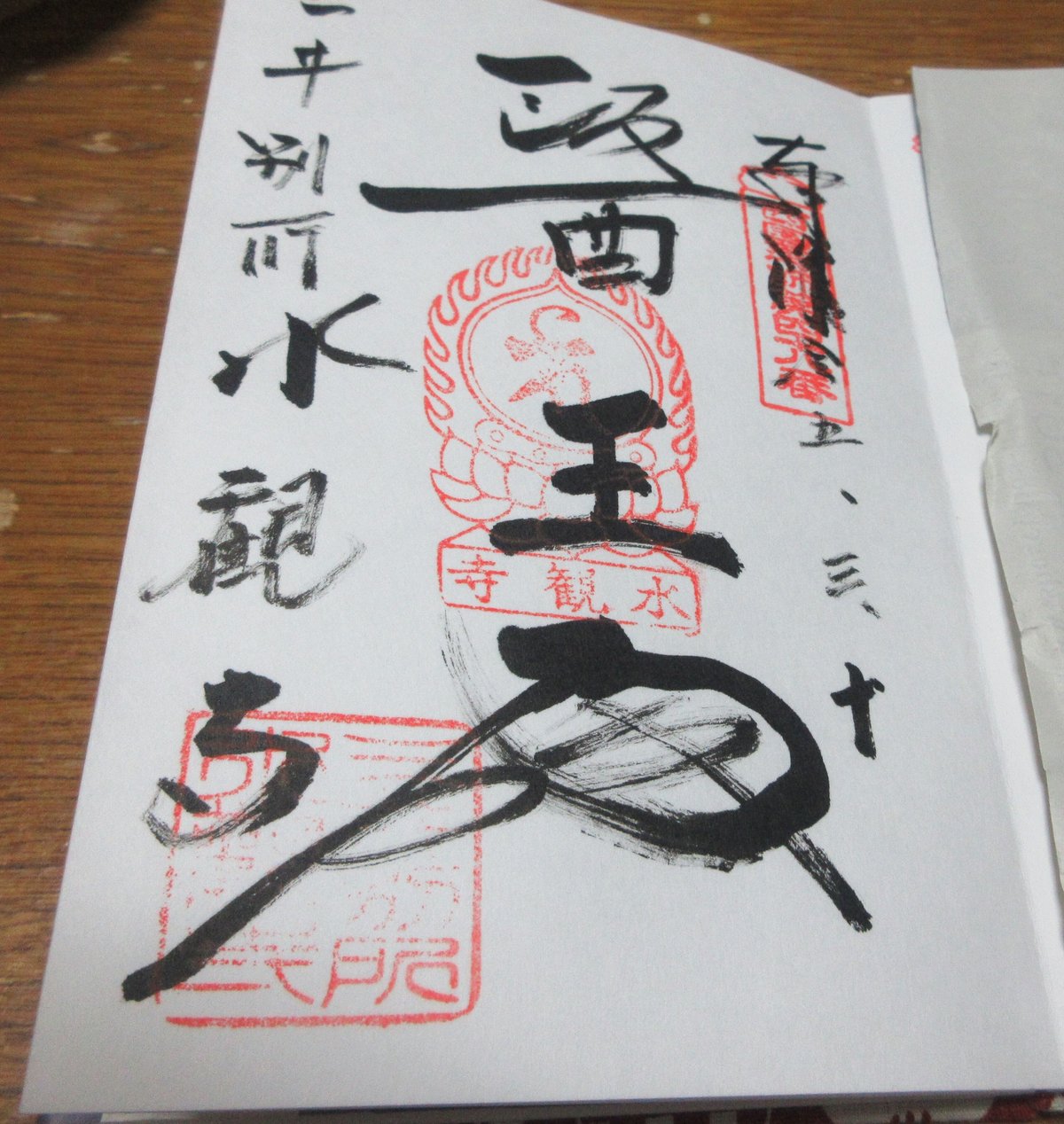

こちらの観音堂にて、御朱印を頂いた。

石段を登り切った展望台から観る琵琶湖は素晴らしい。残念な事に、桜はまだツボミも膨らんでいなかった。

実は、三尾神社の後ろにあるこちらの門から入った方がわかりやすかったようなのだ。。。

受付におられた後期高齢者男性に御朱印をお願いすると、「残り全部書いておくから、ゆっくりと廻ったらええがな」とのことで、御朱印帳をお預けし、境内を廻ることにした。

しかし、最初に想像していた以上に広いのだ。

え?平地なのにこんなに広いの?

と、帰りの京都発の新幹線時間に間に合うように、と他の場所は諦め、三井寺散策に勤しんだ。

これが観たかったのだ!弁慶の引き摺り鐘。

源氏とも深いつながりがあるのだった。

で、散策を終え、御朱印帳を受け取りに行くと、

「あんた、忘れとったんちゃうか?」と。

三井寺のグッズ売り場にあったボケ封じの御守りを走って買いに行って、プレゼントしようかと・・・

イヤイヤ。そこは

「ゴイゴイスー!ありがとうございます」で。

この4つをまとめて頂いた。ありがとうございます。

ここからは、五木寛之先生の本から抜粋したい。

この寺は普通「三井寺」と呼ばれる。世阿弥の作とも言われる謡曲などにも同名の演目があって、その名は広く知られている。だが、この呼び名は通称なのだそうだ。

正式名称は「園城寺」(おんじょうじ)と言うのだが、地元でも三井寺で通っているという。

三井寺の山号は「長等山」(ながらさん)と言い、大津市の長等山の東のふもとに伽藍が広がっている。建立は朱鳥元年(686年)と言われ、1300年以上という長い歴史を誇っている。

近江の湖は海ならず 天台薬師の池ぞかし 『梁塵秘抄』の一部

「天台薬師の池ぞかし」というように、この近江には天台の古刹が多い。もちろん、それは最澄(伝教大師)が開いた天台宗の教えが、比叡山延暦寺から波及したからだろう。

延暦寺は天台宗の総本山である。それに対して、三井寺は天台寺門宗の総本山だ。この天台宗と天台寺門宗の違いには、想像もできないような歴史が秘められている。

三井寺の歴史をたどっていく時、延暦寺との複雑な関係と抗争、興亡を無視するわけにはいかない。聞く所では、三井寺はくりかえし延暦寺に焼き討ちされ、或いは戦国武将の抗争にも巻き込まれて、これまでに大小50数回もの火災に遭っているという。

堂宇を幾度も失っては、そのたびに再建されて蘇ってきた三井寺。あたかも不死鳥のようなそのエネルギーはいったいどこから来ているのだろうか。

大門(仁王門)をくぐって、私は金堂の前に立った。ずっと以前から、三井寺の名前だけは良く知っていた。しかし、これほど威風堂々たつ寺だとは、うかつにも想像していなかった。大門、金堂、三重塔、諸堂それぞれが壮大な美しさを見せてたたずんでいる。

寺伝によれば、衰退しつつあった三井寺の転機は、円珍という僧によてもたらされた。のちに智証大師と呼ばれ、延暦寺の第五世座主となる高僧である。天安2年(858年)、唐から帰国した円珍は、三井寺の再興にとりかかった。貞観8年(866年)になると、三井寺は延暦寺の別院とされ、円珍が別当職に就く。以後、三井寺は円珍と共に、大寺として歴史の表舞台で脚光を浴びることになった。

円珍は、延暦寺の第三世座主円仁(慈覚大師)と共に、延暦寺において密教を確立した功労者だと言われている。

天台宗を開いた最澄の時代には、鎮護国家の法として、密教が非常に注目されていた。しかし、機を逸した最澄は、密教を十分に取り入れることが出来なかった。そのため、空海が開いた真言宗の密教より、延暦寺の密教は劣ったものと見なされていたらしい。

そこで、円珍は円仁に続いて唐に渡り、最新の密教を学んで一千巻以上の経典を持ち帰った。そして、延暦寺第五世座主を継ぎ、24年間務める。この円珍が座主であった時代に、天台宗の勢力は大きく広がったと言える。

ところが、歴史はままならない。天台宗をもりたてた円仁と円珍、それぞれの弟子たちが、少しずつ対立を深めていくのだ。延暦寺座主の座をめぐって確執は深まるばかりで、とうとう山門と寺門という二派に分裂してしまったのである。

円珍入滅後の正暦4年(993年)、円珍の門流である寺門派の人々はついに比叡山を下りる。彼らは天台別院だった三井寺に移り、二度と山の上に帰ることはなかった。

この時から天台教団は、山上の延暦寺を拠点とする山門派と、山の下の三井寺を拠点とする寺門派とに完全に別れてしまった。それ以後、長い抗争の歴史が始まることになる。

それにしても寺と寺、僧と僧が長年に渡って戦い続けたわけだ。その対立の原因はどこにあったのだろうか。

第162代長吏(住職のこと)の福家俊明師のお話しによると、教義上は2つの教団にはそれほど大きな差はないようだ。ただ1つ、円珍は円仁よりも密教を重視していた。ということがあったらしい。そのわずかな違いが、後世の歴史に残る激しい抗争へとつながっていく。

宗教上の対立の原因は、もとをただせば小さな相違点なのかもしれない。しかし、「寛容」を失った時、小さな相違は許しえない争点となり、争いはどこまでもエスカレートしてしまう。そのことは、21世紀になった今も変わることがないのだろうか。

金堂の正面から左手にまわると、そこには閼伽井屋(あかいや)があった。

ボコッ、ボコッという力強い音を響かせて、水が湧いている。まるで生命があるもののように、間断なく続く音。これが「三井寺」のという名の由来になった井戸なのだろう。ここから霊水が汲み上げられ、天智、天武、持統、三代の産湯に使われた。そのことから、この寺は「御井の寺」と呼ばれるようになり、「三井寺」となったのだ。

もちろん、これも後世に作られた「物語」かもしれない。しかし、こうして、井戸の前にたたずみ、水が湧きだす音を聴いていると、なんとなく敬虔な気持ちになってくる。1300年以上前の物語が素直に信じられる気がした。

閼伽井屋(あかいや)の「閼伽」は、サンスクリット語の「argha」(アクア)が音訳された言葉で、それが「聖なるものに捧げる水」の意味に転じたという。「アクア」と同じ語源だ。おそらく寺や神社が出来る以前から、ここにはこういう自然の湧き水があったのだろう。地元の人たちはこれを「聖なる水」と感じたに違いない。

そのうちに、この場所全体がひとつの聖地となっていく。そういう特別な場所に祠が出来、神社が建ち、寺が建つ。

気がつけば、ほとんど1日中降り続いていた雨が止んでいる。長等山の向こうには青い空が見えた。辺りはたそがれが迫り、三井の晩鐘の響きが琵琶湖の湖面を渡っていく。

平和な世である限り、この音はこれからもずっと響き続けることだろう。長い争いを経てたたずむ寺の鐘の音は、湖畔に暮らす人々の心に、何を語ろうとするのだろうか。

花を待つ 琵琶湖と共に 三井寺よ

桜の名所でもあり、4月初めが見頃だそうだ。

天台宗長等山園城寺(三井寺)

大津市円城寺町246

京阪線三井寺駅より徒歩7分