生きる力 五木寛之先生講演会 栃木市 岩下の新生姜ホール

2024年8月31日。大好きな五木寛之先生の講演会が行われる!

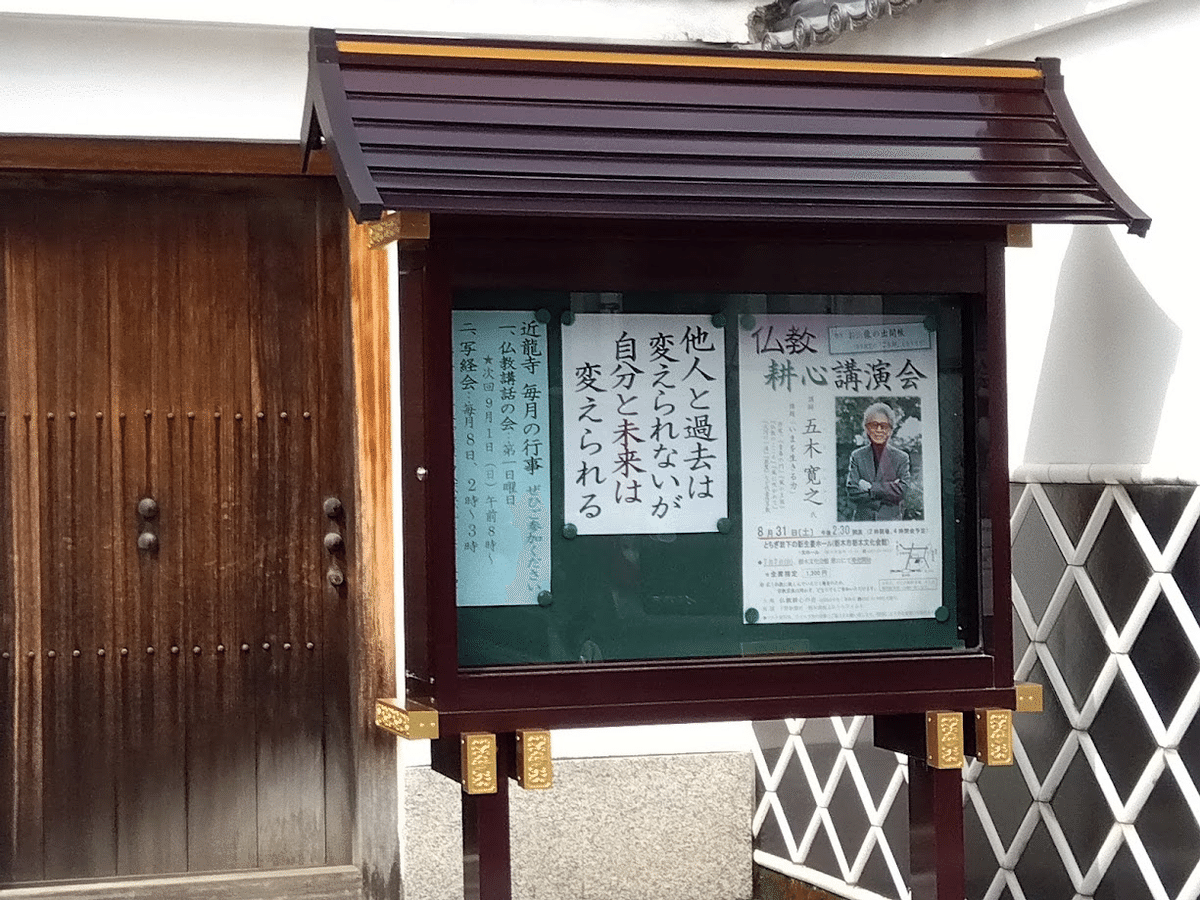

この情報を知ったのは、2か月ほど前の事だった。宇都宮市にある浄土宗寺院においてであった。

とにかく!早く券を手に入れて、と。

楽しみにしていたのだ。

しかあし!ああ、無情。意地悪すぎるぞ、台風10号。

台風でどうなることかと心配でならなかった。

電車が動くかな?

五木寛之先生、来られるのかな?などなど。

栃木駅前。こちらは、山本有三の作品にちなんだ和菓子に、岩下の新生姜とのコラボ菓子などを販売する店だ。

この日の栃木市は晴天とはいかないまでも晴れていた。なんとなく、降りそうな気配はあったものの。

ということで、講演会の前に、この講演会の主催寺でもある、近龍寺さんに。

文豪・山本有三のお墓に。

誰もおらんやないかー!と、文句を言いつつ、岩下新生姜ホールにゴイゴイスー!

Googleマップでは、栃木市文化会館ではエラー。岩下新生姜ホールと入力し直し、なんとか到着!

こちらは、近龍寺さん本堂にある法然上人の像だ。

会場内には、沢山の僧侶が集い、賑やかであった。20人くらいはいただろうか。

日光市、鹿沼市など、栃木県内の浄土宗僧侶が集まっていた。

「今、山本有三氏のお墓参りも兼ねて、近龍寺さんに行ったんですけど、留守でしたー。」

「皆、こっちに来ちゃってるからね。ゴメンね、ゴメンねー」←栃木弁。

浄土宗の僧侶は楽しい方が多いという、そんな印象がある。こちらの僧侶の方々も、素敵な方たちであった。

と、脱線して申し訳ない。

さてさて、五木寛之先生は9月30日で92歳になられる。颯爽と登場!というわけではなかったが、背中は真っ直ぐ。言葉も滑らか。若々しい。

ああ、ますます好きになってしまった。

昭和7年9月30日生まれの五木寛之先生は、亡くなられた石原慎太郎氏と生年月日が一緒なのだそうだ。

他にも大島渚監督、元日本ハム・大沢啓二監督、三浦雄一郎氏など。素晴らしい人がこの年の生まれだ。

かつて、五木寛之先生は石原慎太郎氏との対談で「他力と自力」ということで、互いの主張をぶつけたのだそうだ。

五木寛之先生は蓮如上人を尊敬する浄土真宗門徒。他力がテーマの本を多く執筆されている。

石原慎太郎氏は、日蓮聖人を尊敬し、「他力じゃダメなんだよ!自力だ!」と主張されたのだそうだ。

石原慎太郎氏が言われた事には、宮本武蔵が決闘の前に通りかかった神社で祈願をしようとして、「イヤ、ダメだ」と辞めた事をあげられ、

「神仏に祈るなんぞダメ。自力だ」

と主張されたのだった。

五木寛之先生の考えは、もっと柔軟なものだ。

宮本武蔵は神社の前で手を合わせようとして辞めた。これって、この時に彼に何か語りかけるものがあったんじゃないかな?これが他力だよ。

と、こんな考えなのである。

考えは違っても、お2人共に互いを受け入れ、尊敬しあい、仲が良かったようだ。

その石原慎太郎氏も既に亡くなり、井上ひさし、野坂昭如ら。同年代は、ほぼ逝ってしまったのだ。

今現在、先生は文芸春秋で「昭和万謡」という特集に取り組んでいるのだという。

万謡という字を当てているが、歌謡曲の謡の字である。昭和の名曲を選ぶ。そんな企画である。

そのうちの1つに「白い花の咲く頃」を選んだそうだ。

その人間が直面している時代を歌っている。そんな理由からだとか。

さて、平安時代に「今様」(いまよう)という歌が流行った。

いわゆる流行歌だ。巷の最底辺の人たちから生まれ、洗練され、多くの人たちが歌うようになったものだ。

後白河上皇も今様が大好きであったという。

その今様に、

「仏は常にいませども、現ならざるぞある・・・」

という歌がある。

平安時代の仏教というのは、上流階級の人のものであった。

最底辺の人には

「よろずの仏に疎まれて」

そんな状態であったのだ。

神や仏というのは、本来は、最も不幸な人を救わねばならないのに。。。

そういう世の中ではなかったのだ。

鎌倉時代に入り・・・

そんな世の中に登場したのが法然上人であった。

浄土宗僧侶の前置き説明によると、法然上人は比叡山延暦寺では、かなり優秀な僧侶であり、いずれは天台宗のトップにという存在でもあったのだが、あえて比叡山を下り、浄土宗を開祖し、民衆でも念仏を唱えれば救われると説いたのであった。

弟子の親鸞、更には、親鸞の弟子である蓮如がそれを広めていくのであった。

この辺りは、浄土真宗であり、蓮如さん大好きな五木寛之先生の考えも入るであろう。浄土宗からいきなり浄土真宗の世界に飛ぶわけであるから。

「よろずの仏に疎まれし人々」。このような人たちに、

「大丈夫!貴方も救われる!」と説いたのが法然上人であったのだ。

その時に、又、今様が生れるのであった。

念仏を唱えれば、来迎引説(らいごういんじょう)となる。

念仏を唱えれば、向こうから仏様がやって来られて「大丈夫だよ」と言ってくださる。これが来迎引接である。

法然上人が始めた救済の歴史であるが、今でも私たちはその救いを期待しているのだ。

五木寛之先生は、病院に行かれたことが本当にないそうだ。70代後半になり、周りから言われ、やっと病院に行かれたのだそうだ。

「変形性膝関節症」との診断で、その後は行かなくなったそうだ。

どんなに体調が悪くても行かないのだそうだ。

それをある精神分析医に言われた事があるそうだ。

「母親に対する罪の意識から来ているのではないか?」

と。

五木寛之先生は終戦を家族で北朝鮮の平壌で迎えた。その時に母は病気になるが、医者に行く事も出来ず、何も出来ないままに亡くなってしまった。自分は何も出来なかった。だから、戦後の平和な今、設備の整った病院に行く事が出来ないのではないか?と。

けれども、自分だけではなく、人間は何かそうした物を抱えて生きているのだ。

ある意味、人が生きて行くのは悲惨で残酷なことかもしれない。

詩人の金子みすゞは、「私に食べられる魚は可哀想」と書いた。

他の命を犠牲にして生きている自分。そのことを真面目に思いつめた人であった。

真面目過ぎるゆえ、自殺してしまうのだ。

金子みすゞのように考えると生きて行けない。だが、単純に食べる喜びだけではすまないような気もするのだ。

生きているって素晴らしい。そんな記憶、体験。それで生きて行ける。

後ろを振り返ることはよくない事のように言われるが、そうではないのだ。

失敗だらけの過去であっても、その中には「生きてるって素晴らしいな」と思えることがある。

これは、「うしろ向きの人生論」と言えるのかもしれないが。。。

人間は絶望もある。でも、トータルで考えると面白い。

その時の厭世観、絶望を癒してくれる記憶があるのだ。

思想、宗教、哲学。そんなものを別にして、人は生きていくものなのだ。

過去を見ることで生きる意味を見出す事が出来る。

自分の過去を振り返ることで、「生きる力」が見えて来る。

過去を大切にしよう。今生きている普通の人間の生きる喜びがわかり、「生きる力」となるのだ。

先生は、

「又。5年後に御会いしましょう。」と言われ、講壇を後にされた。

同年代は、皆さん、鬼門に入られておられる。今の先生ならではの話であった。

話の途中で、笑いを引き出すようなエピソードもあり、本当に楽しい時であった。

この会の主催してくださった栃木県の浄土宗の方たちに感謝したい。