#9 調査PRのパターン(脅威訴求③|拡大推計)

こんにちは。

シグナルリサーチの木須です。

今回も覗いていただき、ありがとうございます。

前回の記事では、「調査PRのパターン(脅威訴求②)」ということで、メディアで拡散されやすい調査リリースを整理しました。

今回は、「調査PRのパターン(脅威訴求③)」ということで、その続きを事例をもとに書きたいと思います。

脅威訴求はこちらで最後になります。

拡大推計

拡大推計とは、日ごとや1回ごとの小さな数値を年間や生涯のような大きな数値に拡大して見せることで、積み重ねの大きさを示し、態度変容を促す手法です。

フェルミ推定と聞いてピンとくる方もいるかと思いますが、考え方は一緒で、推計するために必要な項目を聞いて掛け合わせることで、推計値を出す手法です。

「人口型」「金額型」「時間型」「個数型」の4パターンがあります。

それぞれについて整理していきます。

▼経理1000人に聞いた緊急事態宣言下における働き方と電子化推進に関するアンケート調査(ROBOT PAYMENT)

「人口型」の事例です。

コロナ禍で緊急事態宣言が発令され、在宅ワークが主流になる中で、押印のために出社を余儀なくされている人がいることが問題になっていました。

そのような社会情勢でDX化が叫ばれるご時世での事例です。

請求書を電子化すべきだと思っている人が推計で184万人いることを明らかにしています。

日本の経理担当は約200万人いるのですが、その全員に調査をして184万人が「電子化すべき」と回答したというわけでありません。

実際に調査したのは1,000人で、そのうちの9割が「電子化すべき」と回答したので、経理が200万人いたら、そのうちの9割にあたる184万人が「電子化すべき」だと回答することが推測できるため、このような結果を出しています。

困っている人やマイノリティなど、社会系の問題を抱えている人が意外と多くいることをわかりやすく示すために、このパターンを使うことがあります。

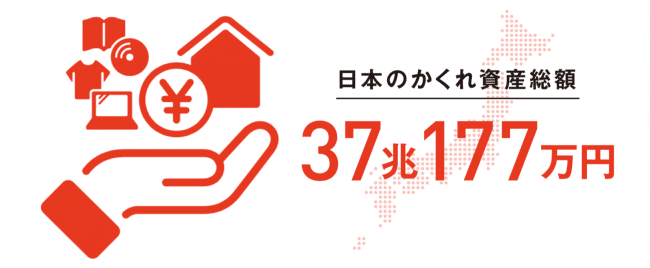

▼日本の一般家庭に眠る不要品の総量に関する調査(みんなのかくれ資産調査委員会)

「金額型」の事例です。

日本の家庭に眠っている資産について調査しています。

身近にあるモノの資産価値を計算すると、日本には推計37兆円分の資産が眠っていることが明らかになっています。

37兆円は、日本の1年間の社会保障費(年金や社会保険、生活保護など)と同程度の金額です。

それが日本の家庭に眠っているということでインパクトを与えています。

「隠れ●●」「隠し●●」のような、誰も計算したことがないことや誰にも話していないことは、誰も気にかけたことがなかったり、空気を読んで誰にも聞けないことが多く、意外性を生み出しやすいため、調査PRとの相性が良い傾向があります。

▼探し物に関する調査(TrackR)

「時間型」の事例です。

探し物に費やしている時間を拡大推計してみると、年間で1週間分も探し物に時間を使っていることを明らかにしています。

「1回の探し物に費やす時間」と「探し物をする頻度」を掛け合わせると、年間で探し物に費やしている時間を算出することができます。

無駄にしている時間の多さや金額の大きさを明らかにすることで、この調査PRの落としどころであるトラッキングデバイスに繋げています。

「金額型」のパターンも使っていて、拡大推計の模範的な事例なので参考にしてみてください。

▼全国から揚げ調査2020(ニチレイフーズ)

「個数型」の事例です。

2020年の1年間で唐揚げが417億個喫食されたことを拡大推計で算出しています。

これも算出方法はほとんど同じで、「唐揚げの喫食頻度」×「1回で食べる唐揚げの平均個数」×「人口」で算出しています。

インパクトや影響力の大きさを打ち出したいときに使えるパターンかと思います。

最後に

以上、最後までご覧いただきありがとうございました。

今回は調査PRのパターン(脅威訴求③)について整理しました。

次回は「調査フレーム①」というテーマで整理できればと思います。

引き続き、よろしくお願いいたします!

※調査PR・マーケティングリサーチに関するご相談は下記まで※

シグナルリサーチ

TEL: 03-6803-8444

メール: sgnl_research@signalinc.co.jp