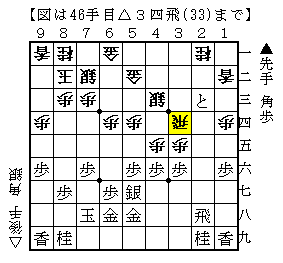

棒銀 vs 後手四間飛車~ある変化の話~

タイムラインに次の変化が流れてきた。気になったので調べてみる。

序盤の違いは拾ってこそ価値があるので。

【棒銀対後手四間飛車】

— shinri (@shogishinri) August 23, 2023

定跡書やプロの実践は△5一角が大半だが、△4二角の方が得する変化がある。

▲2四歩の局面は、角が6二ならば、渡辺明の『四間飛車破り【急戦編】』p211で「先手よし」と記載がある局面。しかし角が5三の場合は△3六歩が成立するため、逆に後手の方が指しやすいと思う。 pic.twitter.com/vI0V8Zxx9v

結論(△5一角よりも△4二角の方が得)

棒銀 vs 四間飛車の定跡の中で、△3三桂~△3五歩の定跡を採用する場合、36 手目で△5一角よりも△4二角の方が得する。

元の定跡が居飛車優勢だが、△4二角~△5三角だと互角になるためだ。

角の位置が悪くて採用できない変化は生じるが、その変化は棒銀優勢のため無視できるだろう。

※採用できなくなるのは、△3三桂~△4四歩の定跡

この局面で5三に角がいるとどうなるか。

解説

36 手目で△5一角よりも△4二角を採用した場合のメリットは元のツイート参照。居飛車のより良い応手は何だったのか。

上の図で角の位置以外は通常の定跡どおりに一直線で進む。

最終手▲2三歩成に△3五飛と浮いた局面がポイント。

▲4七桂が形の違いに応じた手。

次の局面が大きな違い。5三に角がいるため、次の▲4三とが角取り。

通常の定跡だと6二に角がいるので、この変化は存在しない。

ただし、ここから△同金か△2七歩かでどちらも互角ぐらい。

したがって、△3三桂~△3五歩の定跡を採用する場合は、

△4二角~△5三角で得をする。

※元々の定跡が後手悪くなるせいというのもある

おまけ(互角の定跡)

棒銀の仕掛けに堂々と取る定跡は実は互角。

①居飛車の方が手がわかりやすいので先手を持ちたい。

実際は難しい。

②▲2四歩△3五歩▲2三歩成△3二飛

▲2四と△3二飛から千日手にもできるし、自信があればそこから

▲1四と、または▲2三角で打開もできる。