1944年から本土決戦研究は始まり、準備にも着手。沖縄は見限り、武器もそろわないのに本土で迎え撃つ戦争の本質

1945(昭和20)年、硫黄島や沖縄といった、まさに日本国内での戦いが進められているとき、本土では米軍の上陸作戦に備える準備が進められていました。そんな本土決戦のために「国民総武装」を実施する計画がまとまったという新聞記事が、1944(昭和19)年8月5日の朝日新聞に載っていました。

記事では「一億国民が真に一丸となって戦闘配置につき、本格的戦闘態勢を確立することこそ眼下の急務」として、国民総武装の実施を「閣議」で決定しています。そして陸軍、内務、文部の3省で研究し、成案を逐次実施するはずとしています。陸軍が長野県の松代(現・長野市)に天皇や政権中枢を移転させるための「松代大本営」工事が正式に始まるのは、それから2カ月後の1944(昭和19)年10月4日でした。

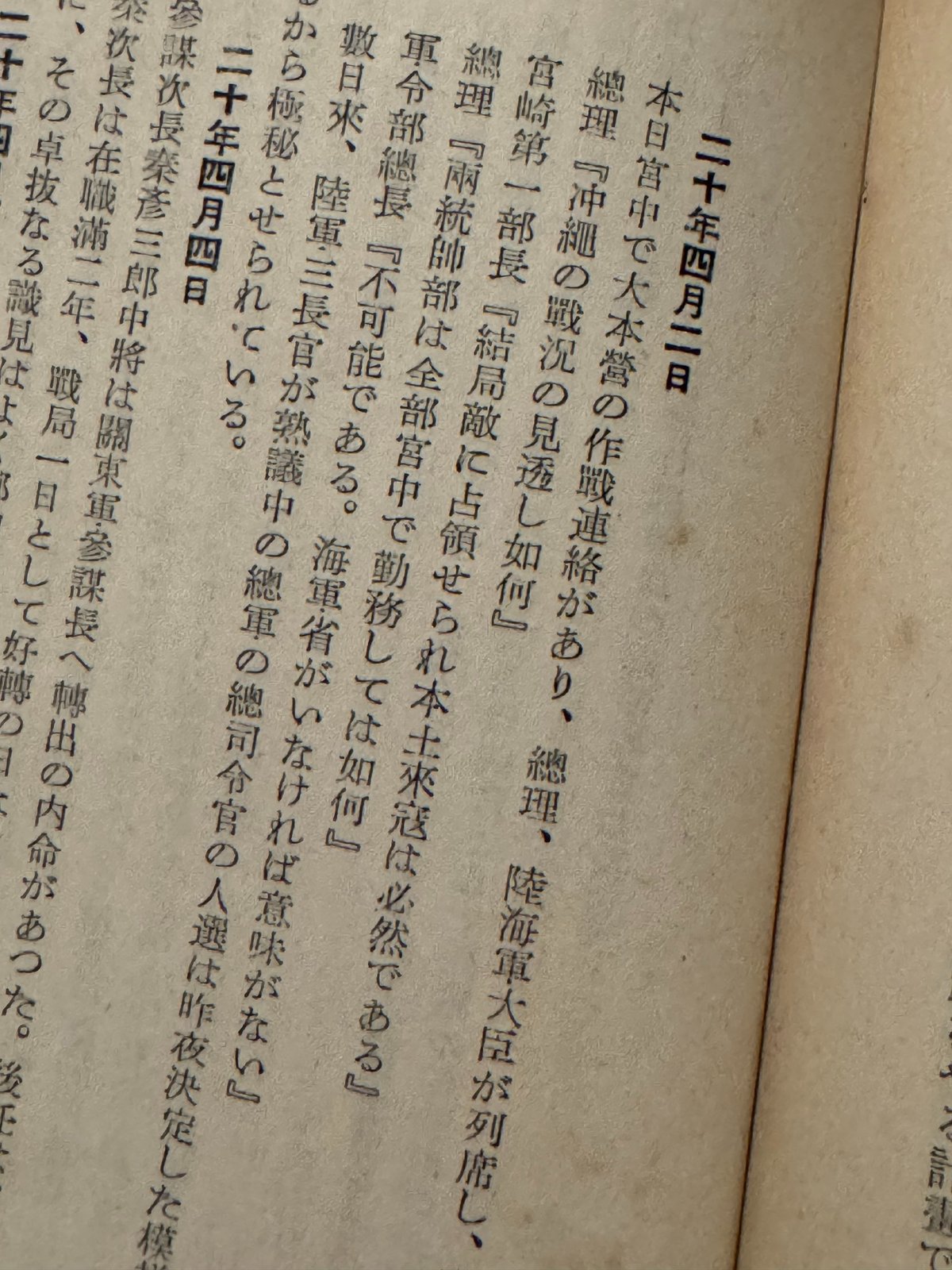

そして1945(昭和20)年に硫黄島が陥落。沖縄本島での住民を巻き込んだ戦闘が始まった翌日の4月2日、宮中で行われた大本営の作戦連絡の打合せの様子を大本営参謀、種村佐孝は著書「大本営機密日誌」で下写真のように記録しました。

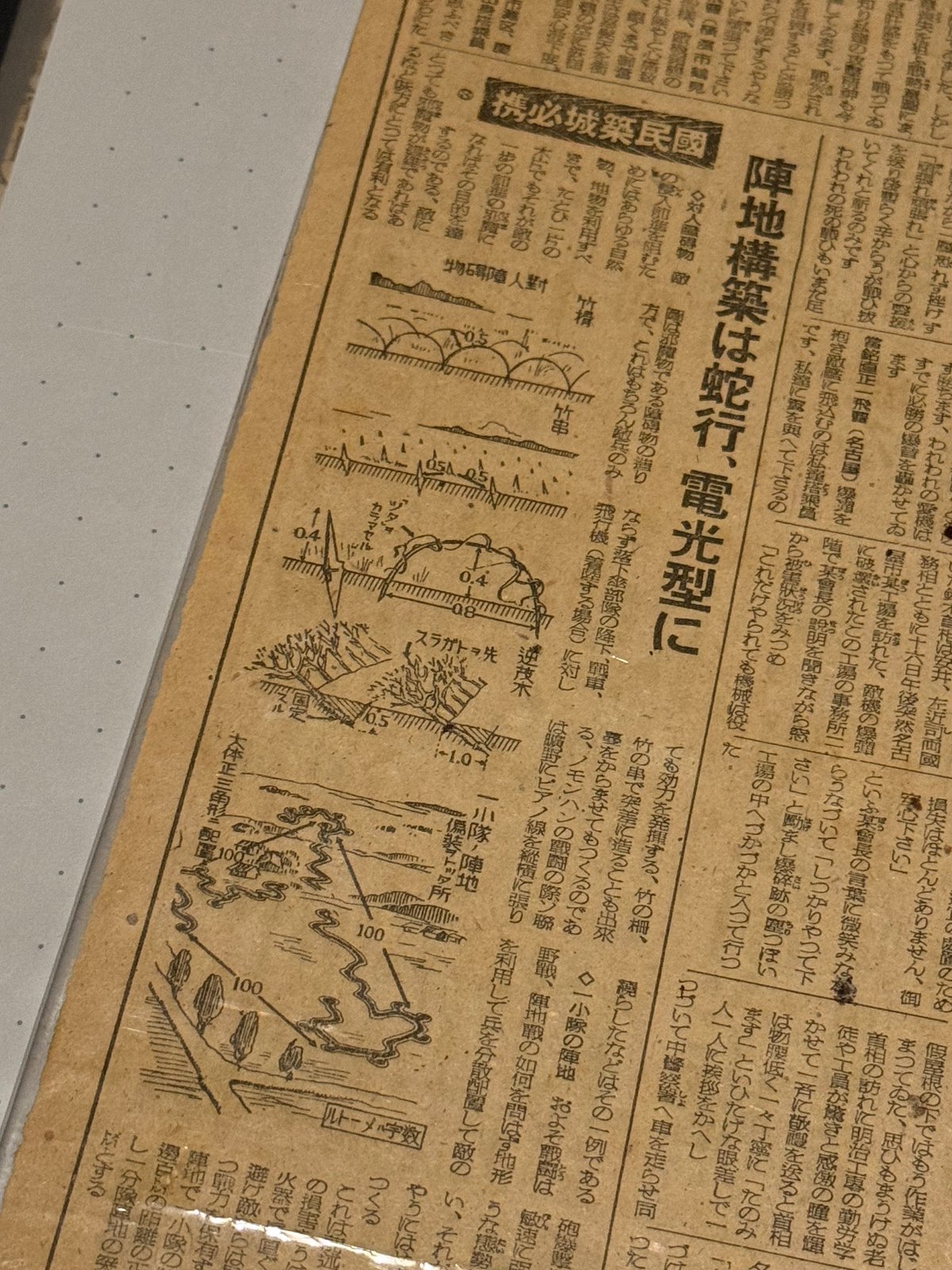

沖縄は「結局敵に占領せられ本土来寇は必然である」といった認識が共有されています。既にこの段階で、陸軍の作戦指導をする参謀本部の内部では、沖縄の次を見ているのです。そして陸軍は、国民や各部隊への戦闘の要領をまとめた「国民抗戦必携」を4月25日に発行、各新聞社にも掲載して徹底させるようにしています。

戦闘だけでなく、陣地構築の「国民築城必携」もつくられ、やはり新聞に掲載されています。こちら、6月18日の毎日新聞です。

さて、本土決戦を研究していた文部省は1945(昭和20)年5月22日、学徒隊を編成するための「戦時教育令」をまとめ、閣議決定を経て天皇の勅令として公布します。教育勅語の「一旦緩急の際義勇奉公の節」を実行するため、天皇は青少年学徒の奮起を嘉し、いよいよその使命を達せんがため」戦時教育令を公布するとの勅語を掲載する念の入れようです。

そして6月25日の西日本新聞は「国民義勇戦闘隊教令を公布」と報じ、「皇土護持の態勢全し」、つまり本土防衛の態勢ができたと見出しを付けます。

しかし、学徒隊も含めた国民義勇戦闘隊には、まともに武器も行き渡っていない状態。学研の「歴史群像・太平洋戦史シリーズ60・本土決戦」には、比較的防備が進んでいた九州地区で、民間人に与えられた小銃の代用品として木製の弩(ボウガン)の写真を掲載しています。ほとんどの民間人ー国民義勇戦闘隊は、竹槍が主力になったであろうことは間違いありません。敵を倒すのに有効な手榴弾も鉄不足で陶器製となっていて、かすり傷を負わせる程度。そして、深刻なのは食糧不足で、米軍の侵攻が遅れると飢餓に瀕するといった状態に近づいていました。

そんな中、原爆2発の投下、ソ連軍の参戦といった事態に、8月14日、天皇も無条件降伏受諾を決断するに至ります。降伏調印は9月2日でした。国民義勇戦闘隊が戦場の矢面に立たずに済んだことは幸いでした。

◇

一方、戦後55年、2000年9月15日発行の「丸エキストラ戦史と旅24」は「本土防衛戦」を特集。1957(昭和32)年5月の特大号に掲載した元大本営参謀の陸軍中佐・稲葉正夫の「日本陸軍の本土決戦準備」と題した論考を採録しています。

沖縄戦については「元来、陸軍の考え方は、本土決戦準備のため出血、持久作戦を行うにあった」とし、台湾に転用された沖縄の部隊の穴を埋める部隊の派遣を中止したことがその端的な事実と指摘。そして沖縄作戦の特色は「史上空前の大航空特攻作戦んであったことと、国民の戦闘参加」であったと、本土決戦そのものの姿であったことを示唆します。

そして、準備の時間が取れたことから、九州に米軍が上陸した場合、第一波は激さいできると、大本営や作戦軍首脳は成算を持っていたと回想しています。もっとも、根拠の第一は特攻作戦で敵の2割を洋上撃滅、が期待されていたのですが…。

そして、九州の人々の敢闘精神に期待がかけられていました。

最後に、「竹槍で本土決戦なんて馬鹿の骨頂だと、戦後、各方面から(略)聞かされたが、本当に馬鹿だったろうか」「竹槍は論外として(略)戦争の本質を考えてもらいたい」と述べられています。戦争は始めたら、軍隊としては全力で壊滅するまで戦うとの思いがこもっているようにかんじられました。戦争は始めたら、まともに終わらせられないのです。回避させる方法こそ肝心と、中の人が考える所以です。

◇

ウクライナへのロシア侵攻は、どういう結末を迎えようとも、世界に大きなひびを残し、それぞれがぎくしゃくして様子をうかがう、大変厳しい状況となるでしょうし、既にその傾向は見えてきています。回避させることができなかった以上、やむを得ないことではありますが、せめて一日も早く、戦闘の終了を望みます。(敬称略)

関連記事 1945年の大日本帝国の臣民総武装計画

2024年7月1日 記

いいなと思ったら応援しよう!