若者は戦争に行ったー80年後の出陣学徒壮行会の日に思う、戦争の時代の空気

80年前の1943(昭和18)年10月21日、東京では出陣学徒壮行会が開かれました。この年の10月1日、戦局の悪化という現実の前に、政府は「在学徴収延期臨時特例」という勅令を公布し、徴兵令における高等教育学校在学者の徴兵延期について、理工系と教員系を除く文科系の学生について、徴兵延期を停止する措置をとり、年内に徴兵することとなったのが背景にあります。壮行会は、ある意味、敗勢を打ち払うデモンストレーションでした。

雨の中、明治神宮外苑競技場で、陸軍行進曲「抜刀隊」の演奏を背に、銃を担いで行進する学生たち。紙製の旗を打ち振って、雨で破れても棒を振り続けて送り出す見送りの女学生。「生等(せいら)もとより生還を期せず」との答辞。そして天皇陛下万歳三唱と「海行かば」の合唱。まさに「生還」させない、死ぬまで戦わせる戦争の圧力を伝える場と感じます。

◇

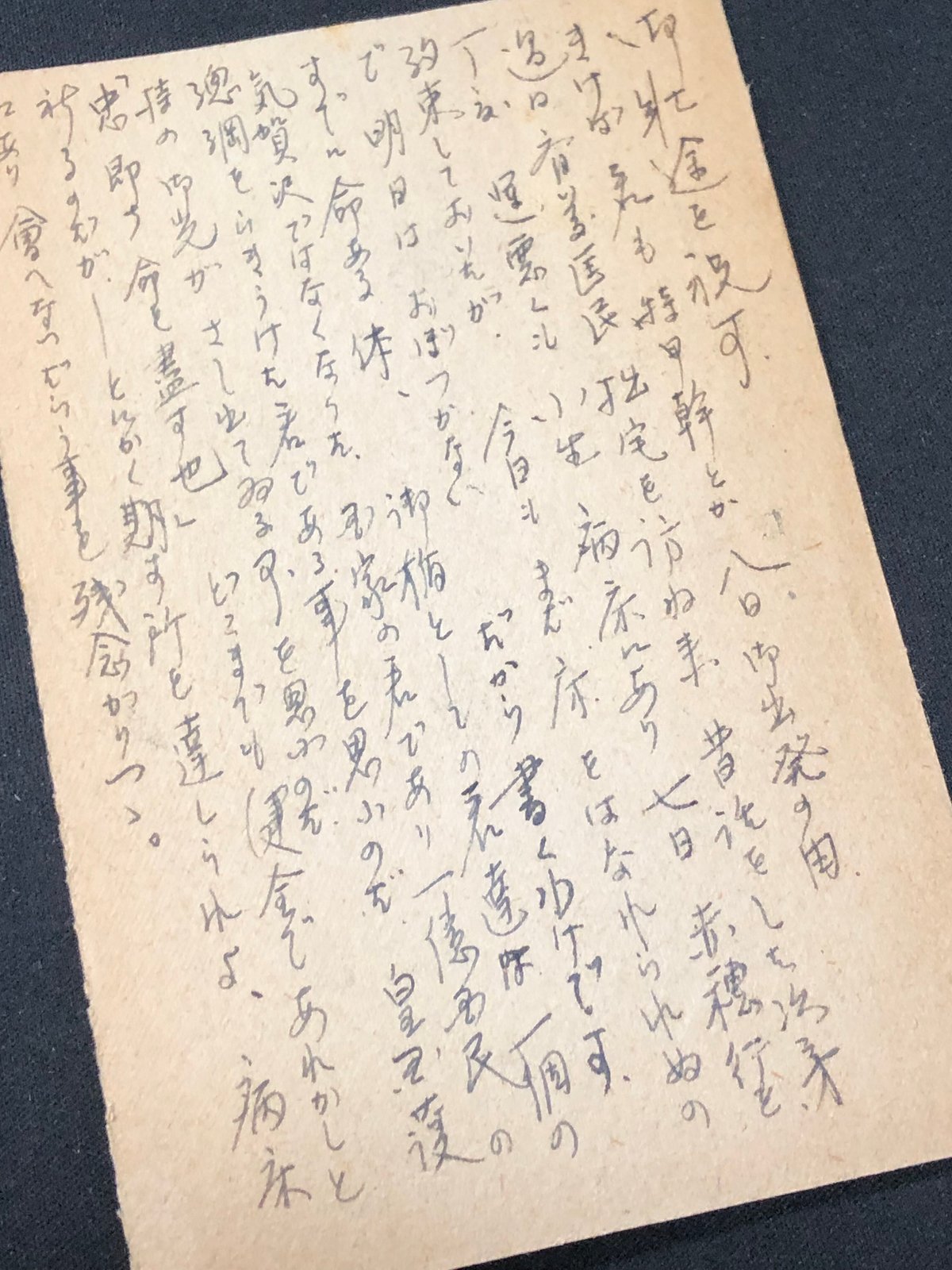

そんな若者を戦地に送り出す言葉が、あの時代にはあふれていました。戦時中の庶民の考えや思い、言動を伝える貴重な品として、当時の手紙があります。表題の写真は1945(昭和20)年5月6日、上伊那郡赤穂町(現・駒ケ根市)の男性にあてて、諏訪郡川岸村(現・岡谷市)の男性が送ったはがきです。

文面は、出征する「気賀沢君」を激励する内容で、共通の知人から出征を聞き、出発の7日には見送りに行くと約束したが、病でおぼつかないのではがきを送ったという経過をしたためてあります。両者の関係は不明ですが、教員と生徒のような、師弟関係を感じさせます。

激励の言葉をだけ抜き書きしますと「すでに命(めい)ある体、御盾(みたて)としての君達は一個の気賀沢ではなくなった。国家の君であり一億国民の総綱をひきうけた君であることを思ふのだ。皇国護持の御光がさし出てゐることを思ふのだ。“忠、すなわち命を尽くす也”」

これが普通の庶民の考えだったか、今ではわかりません。しかし、表に出ない、知人同士のやりとりでも、こんな言葉が普通にはがきで残されているのです。こうして若者の背中を押す声がいっぱいあったことは間違いないでしょう。

受け取った本人はどう考え、何を感じていたか。元気を奮い起こしたのでしょうか。一方で、もし本人や周囲に、戦争への疑問や「行きたくない」という正直な思いがあったとしても、こうした声があふれていたとしたらどうでしょう。教育勅語が育んで戦争を繰り返し拡大してきた当時の日本の「空気」は、こうした言葉で満たされていたのでしょう。

◇

長野県南安曇郡穂高町(現・安曇野市)で生まれ育ち、慶應義塾大学の学生だったところを出陣させられた上原良司さんは1943年12月、松本市の陸軍東部第50部隊への入隊を経て1945年5月11日、陸軍特別攻撃隊第56振武隊として出撃し、沖縄の海で戦死、享年22歳でした。ちょうど、気賀沢君がはがきを受け取ったころのことです。

そんな時代の中にあって、上原さんは最終的に「戦死しても天国に行くから、靖国神社にはいないよ」と周囲に語り、遺書では自由主義こそ人間の本性に合理的で「人間の本性に合った自然な主義を持った国の勝戦は火を見るより明らか」と記し、出撃直前の「所感」において「明日は自由主義者が一人この世から去っていきます」と書き残しています。(「あゝ祖国よ恋人よ」より)

自分たちは、上原さんが残した思いを受け止めた社会を築けているのか。低下する一方の投票率が象徴するおまかせ主義は、権力への迎合でしかないのではないでしょうか。戦争を回避し、また学生や若者を戦場に出すことを避けるのは、国民が主体性を発揮した自由主義の社会ではないでしょうか。そんな思いと向き合う、出陣学徒壮行会の日。きょうがそうであることを教えてくれた信濃毎日新聞のコラム「斜面」(有料ですが登録だけで読めます)に感謝しつつ。

いいなと思ったら応援しよう!