明治の民営煙草ポスター発掘ー当初から、たばこの税収は戦争を支える大事な柱とされました

1985年に廃止されましたが、国によるたばこの専売制度の歴史は古く、1904(明治37)年7月施行の「煙草専売法」にまでさかのぼります。その時から葉タバコの買い上げ、製造、販売を大蔵省専売局(敗戦後は日本専売公社)が一手に引き受けることになりました。その背景には、同年2月10日に宣戦布告して始まった日露戦争の戦費調達という事情がありました。

ではそれ以前はどうか。政府は1876(明治9)年、「煙草税制」を導入し、通常の営業税に加え、印紙を貼らせることで税収増を図ります。このころ、たばこの製造販売はすべて民営業者が行って居ました。

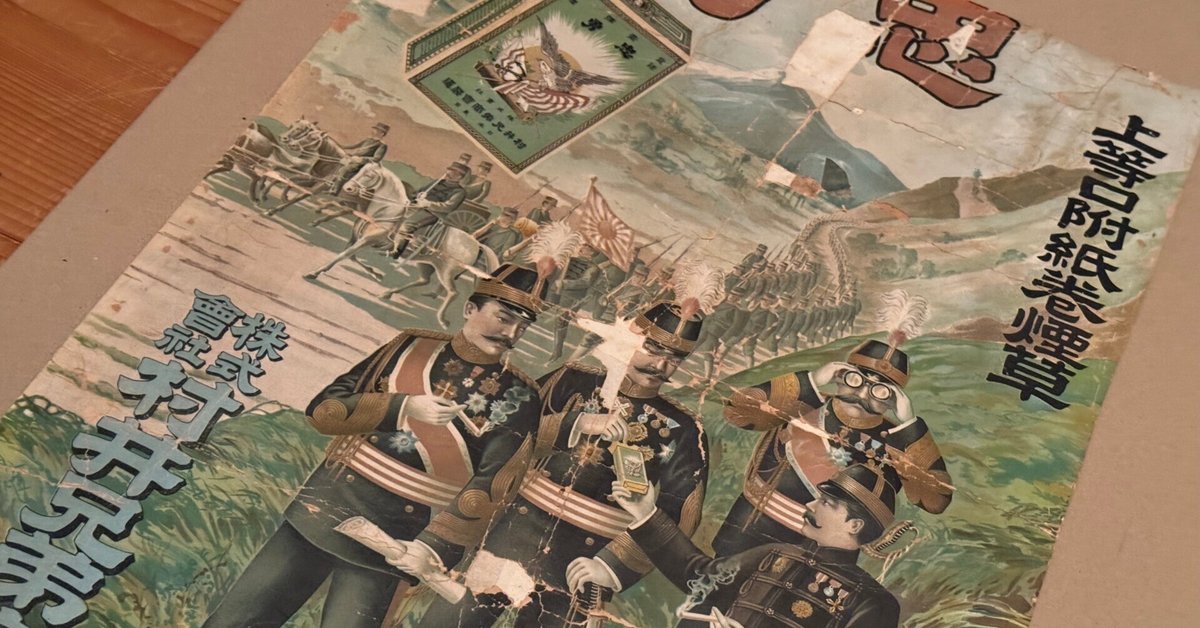

そして、京都のたばこ商に生まれて事業を継いだ村井吉兵衛が1891(明治24)年、紙巻きたばこを発売します。そして株式会社村井兄弟商会を設立し、大々的に販売。他社とも競争しつつ、アメリカ資本とも提携するなどして事業を伸ばしていきます。こちらのポスターは日清戦争後の1900(明治33)年に作られたもので、戦勝イメージを利用した口つきたばこ「忠勇」の宣伝に、軍隊の姿を利用しています。1925年からみて125年前のポスターでして、裏打ちがしてあったものの、破損がひどいのはご勘弁ください…。

日清戦争当時の第一種軍装姿の大将らに、肋骨服の第二種軍装を着た大将が、たばこを渡している場面です。背景に歩兵、旭日旗、そして双眼鏡の将官を置くことで敵の存在を示唆する、という構図です。強い軍隊のイメージを巧みに商品の宣伝に取り込んでいます。

村井兄弟商会やライバル会社は、それぞれたばこのパッケージ印刷やポスター、引き札の製造などのため、印刷会社も自前で確保しました。その流れで、現在も残っている印刷会社があるほどで、そうした面での技術発展にも販売競争はつながったようです。

さて、日清戦争で勝利を得て多額の賠償金を獲得したものの、三国干渉によって遼東半島を還付したことから、中心になったロシアへの日本人の敵愾心は高く、ロシアを仮想敵国として賠償金の多くは戦備につぎ込まれていきます。しかし、戦争で無理をした国政の方も何とかしなければいけません。そこで目を付けられたのが、やはりたばこです。

このポスターが作られた翌年の1898(明治31)年、「葉煙草専売法」が設けられます。これは葉タバコを政府が全量買い上げ、確実なたばこからの税収確保を狙ったものです。しかし、実際には不正取引に加え、安い輸入葉タバコの流入増加を招き、国内産業への打撃にもなりかねない状況となります。

そして、この不完全さを解消するため、日露戦争という火急の事情もあり、とうとう政府が葉タバコの買い上げから製造・販売まで一手に引き受ける煙草専売法の制定となります。これで、明治期の民営煙草時代は終わりを告げます。

◇

日中戦争から太平洋戦争下でも、たばこから得る税収は政府の国庫を支えます。特に太平洋戦争期は値上げに次ぐ値上げで愛煙家を泣かせ、わざわざ「戦時負担額」と戦時用の課税分を記載するほどです。たばこは嗜好品ですが常習性もあるため、戦争のたびにこうして庶民からお金を吸い上げる道具として使われていったのです。満州国では、これがアヘンになって国家財政を支えていました。

現代でも、たばこは間接税収の助け舟のように使われています。今後は戦争のためではなく、国民のために使われることだけを願っています。

いいなと思ったら応援しよう!