戦争は、音楽家たちも見逃しませんでしたー日本音楽文化協会の冊子に見る

日本音楽文化協会は、内務省情報局と文部省の管轄で1941(昭和16)年11月に結成された組織で、基本的に、すべての音楽家が加盟する形になっていたようです。この協会に入らないと紙の配給も受けられないので楽譜が入手できず、作曲ができないという、厳しいものでした。

狙いはもちろん、戦意高揚であり、国策にいかに協力させるかという組織でした。1943(昭和18)年には、同様の主旨で結成されていた演奏家協会と合併し、同年12月に創刊号(第1巻第1号)の月刊誌「音楽文化」の発行を始めました。創刊号によると、情報局などの指導による音楽雑誌の第二次統合で「音楽の友」「レコード文化」「国民の音楽」「音楽公論」「吹奏楽」「音楽文化新聞」「音響」の7誌が廃刊に、代わって音楽関係者向けの「音楽文化」、啓蒙用の「音楽知識」の2誌が創刊されたということです。音楽文化は、堀内敬三が編集長を担当しました。今回、1944年9月号と10月号を入手しましたので、音楽の戦時利用の一端をお伝えします。

いずれもA5判50㌻で65銭でした。ちなみに、1944年ともなると、さまざまな方面で無理がかかってきていて、特に楽譜の印刷に手間がかかるということで、7月ごろから発行が遅れ始めたということです。

では、9月号の表紙にある目次を見てみます。

「大東亜民族音楽文化の性格」では、大東亜共栄圏の国々を軍事的側面で見過ぎていなかったかということで紹介する内容。もう、フィリピンまで米軍が迫っていましたが。「音楽の空襲対策」では、日本音楽文化協会が積極的に宣伝活動をするための「音楽挺身隊」という名称を4月3日に作っているのですが、そうした活動が空襲の際、直後が良いか、落ち着いてからが良いか、という論議をしています。人心が落ち着いてからという方向が大勢でしたが、例えば防空壕に避難している時など、不安を和らげることがあるとしたり、工夫次第という形になっています。

また、この8月から都会の学童疎開が始まっていることから、「疎開学童の音楽教育」という項目が立てられています。そして「音楽挺身隊の出動」では、聞かせるより歌わせることを主とし「知っている軍歌、国民歌を、声の限り歌わせることに主眼を置く」と基本的なことを説明していることから、逆に、まだまだ理解が進んでいなかったことを示します。

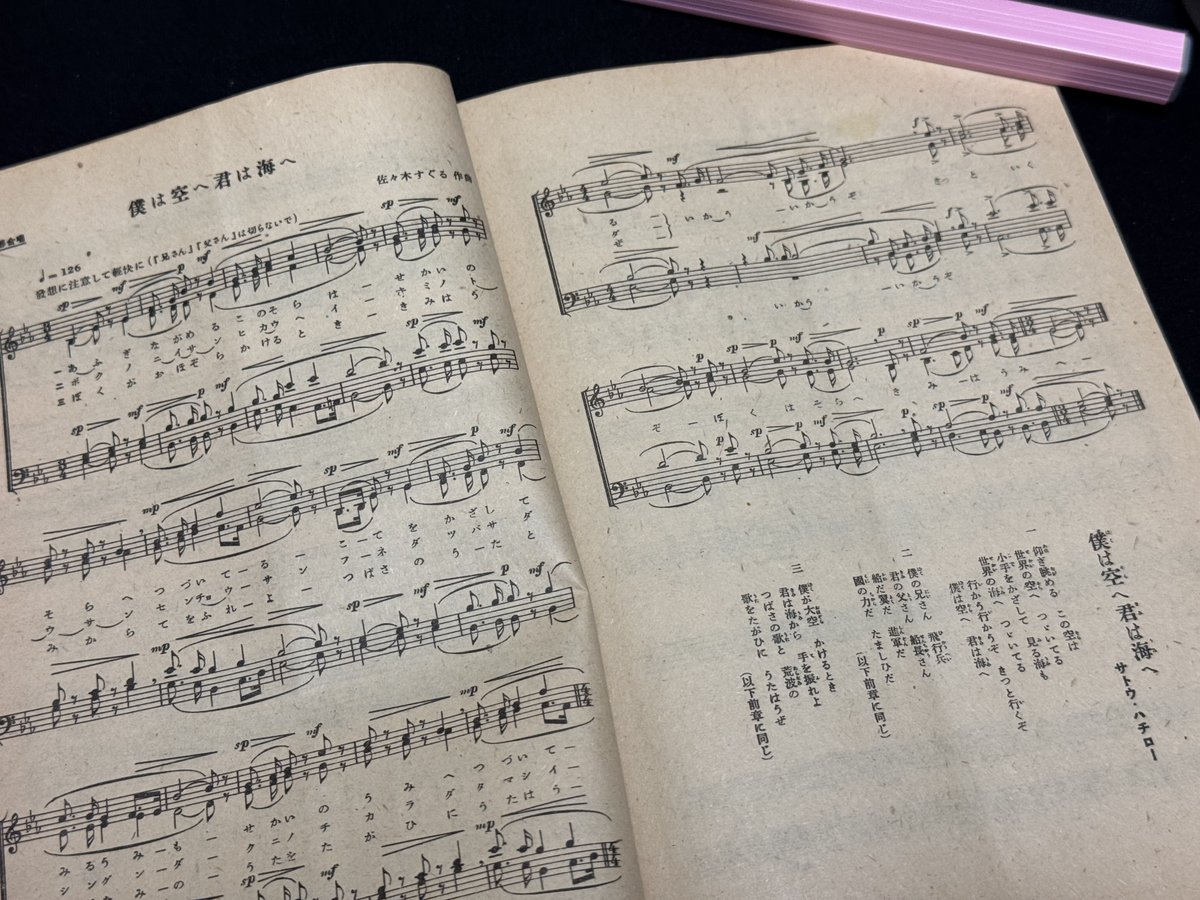

また、国民の歌の曲の募集、サイパン殉国の歌や空の神兵などの楽譜を掲載していました。

そして10月号の目次を見ますと、特集が「音楽の戦力化」となっています。特に「直接戦力としての聴覚訓練」とはいかなる内容か。

記事をざっと読んだところ、リズム感のある人のほうが聴覚に優れているということで、さまざまな戦場で役立つといった内容でした。「決戦下の音楽総動員」は、従来あった移動音楽会が「封じられて」来たとし、4月3日に挺身隊を決議したはいいが、具体的にどうするか分からないので、8月7日から27日にかけて「演習」を行い、工場や国民学校に出向くなどしたものの、まだ社会に浸透させられていないとしました。そして、できるだけ従来の「慰問」から外れているところに行くという方向を確認しています。

そしてこの号には、こうした音楽挺身隊用の楽曲として3曲の楽譜を掲載しました。こののち、写真週報などを見ると、各地の工場での活動の様子がうかがえたりしますが、空襲の激化とともに、その活動も困難を増したことは明らかでしょう。敗戦後の1945年10月に解散となっています。

ところで、少ないながらも広告がいくつかありましたので、当時の世相を感じてもらいたいと思い、紹介します。9月号裏表紙は、新レコード。もう、軍歌ですね。そして中面には、レコードの「竹針」の広告が。日中戦争開戦間もなく、レコード用の鋼鉄の針は製造規制となり、竹針が普及していました。

そして10月号裏表紙。山葉ピアノ、オルガンの広告では「勝抜く為に楽器も一役」という無理なコピーが。鼓笛隊用品の広告は「勇壮な団体音楽」と、これも軍国風に苦労しています。

それにしても、こうした雑誌を見るにつけ、自由な演奏活動ができるというだけでも、大切なことなのだなとしみじみ思えてきます。言論の自由などと同様に、音楽演奏、作曲の自由も大切なのだなと。戦意高揚を目的としなければいけないーに始まり、戦争で役に立つ聴覚を育てるための音楽と来た日には、泣けてきます。戦争は、あらゆるものを動員していくのです。見逃されるものはないのです。

いいなと思ったら応援しよう!