勲章をもらったら、勲章に恥じないように誓う「領票」を差し出さねばなりませんでした

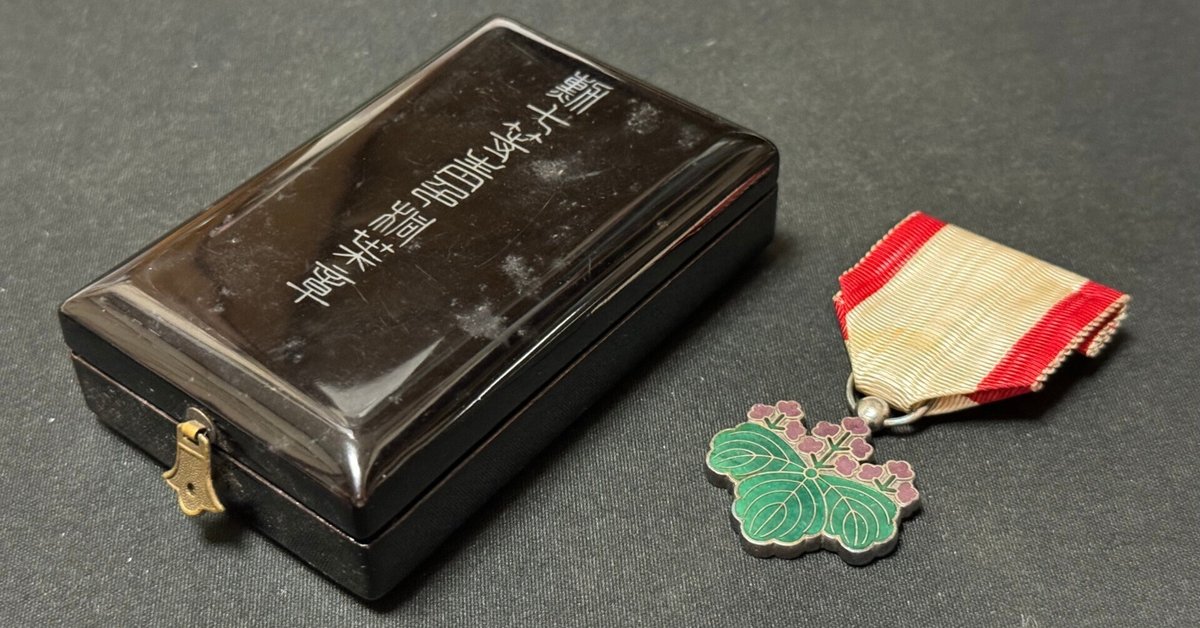

表題写真は、日中戦争に参加した現・長野県長野市出身の兵士が受け取った勲七等青色桐葉章です。こうした戦功を受け取ると、まあ、受領書のような「領票」というものを差し出す必要があったのですね。これで、きちんと本人の手元に勲章が行ったことがわかるというもの。

さて、その領票を書くにあたって、間違いがあってはいけません。

1931(昭和6)年9月18日に勃発した満州事変にあたって出動し、上海方面から満州に渡って馬占山軍との戦闘などを繰り返していた長野県松本市に兵営のあった歩兵第50連隊も、1934年5月に帰還して勲章の授与がありましたが、この際、領票の書き方を示したひな形がこちらです。

青色桐葉章とあるので、手許にあった青色桐葉章を参考にお示しした次第です。

赤色の部分は勲章とともにもらう賞状のような「勲記」に沿って書くようにとしてあり、それ以外は例文の通りに書くことになっていて、天皇に対する感謝と勲章に恥じないように今後も力を尽くすという内容になっています。これを、連隊でまとめて差し出したようです。勲章が渡された後も、感謝と忠節をこうして誓わされたという、貴重な史料です。現物は、章勳局に行き、そして終戦時に燃やされたのでしょう。そういう経過あればこそ、こんな記載例も大切になっているのです。

人の営み、歴史の流れというものは、さまざまな形で記録していかないと忘れられてしまう、一例です。勲章は、天皇の軍隊の兵士としての功労に報いるとともに、その後の忠節も約束するものでもあったのです。

いいなと思ったら応援しよう!