軍隊では、どんな歌を歌っていたかーそして戦後にも登場する、軍歌を歌える酒場とは

軍隊でも、軍歌を歌うのは常の事でした。行軍中に軍歌を歌って士気を高めるといった狙いもあったでしょう。こちら、1939(昭和14)年10月20日に発行された「長野の教育絵ほどき 我等の軍隊生活」には、現役で入営した荒井一寿氏の絵による軍隊生活の紹介で、軍歌演習も出てきます。軍隊絡みの本や絵葉書を多数出していた長野紙工文具出版部(東京)の発行で、特に長野県とは関係ありません。

そこで、どんな歌集があったか。こちら「つはもの軍歌集 大東亜版」も軍隊関係の本を多数出版していた武揚堂の出版物で、1942(昭和17)年7月21日に、おそらく太平洋戦争開戦を受けての改定印刷を行っています。こちらのものは、1943(昭和18)年3月1日発行の第3版です。作戦用務令など、軍隊で必須の本を出している出版社だけに、物資不足下でも立派な作りです。なお、「宮川村茅野中継所」所属の記名があり、長野県宮川村(現・茅野市)にいた方の持ち物であるのは間違いありません。中継所は、防空監視哨の中継所のことかもしれません。

そして、軍のラッパ手のために、よく使う音符が載せてあります。写真は軍隊の日課に関連する号音の部で、起床、食事などが入っています。

◇

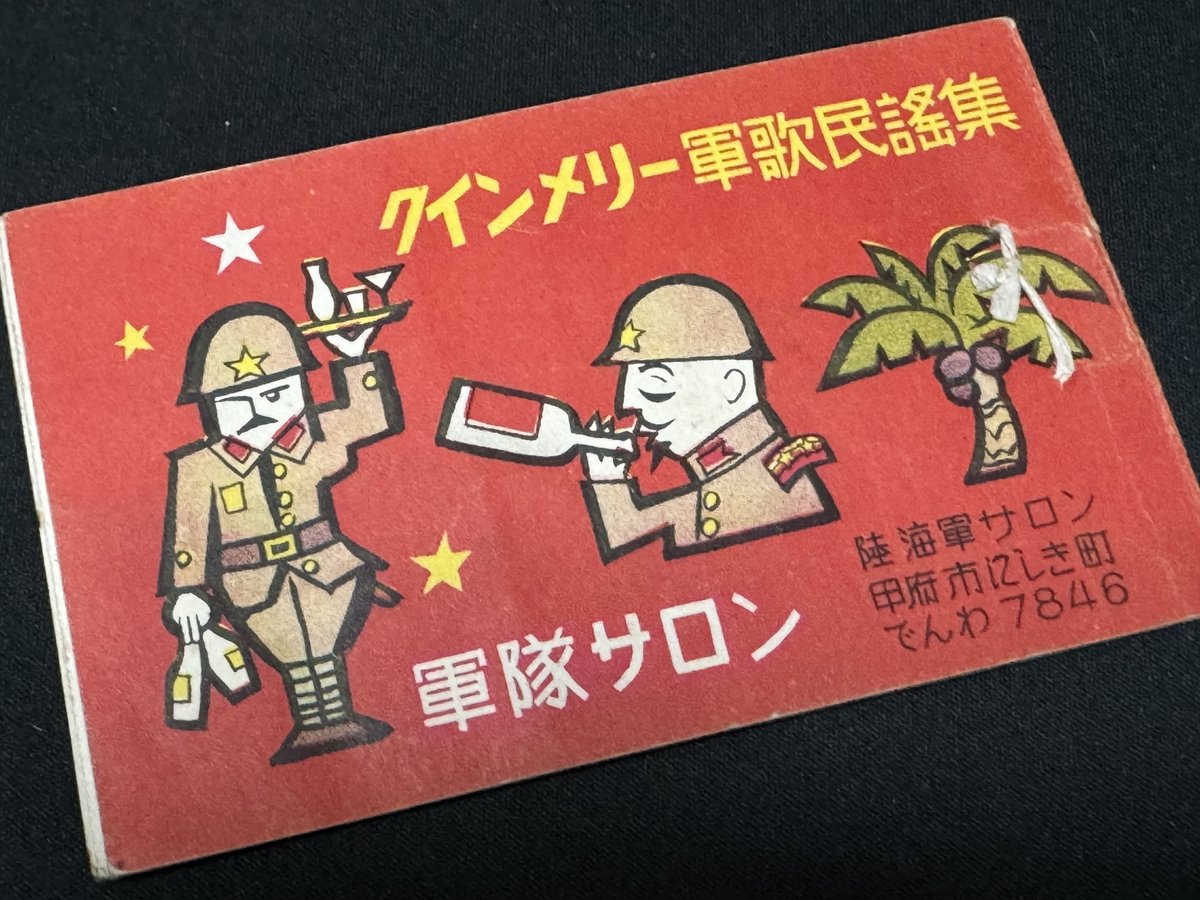

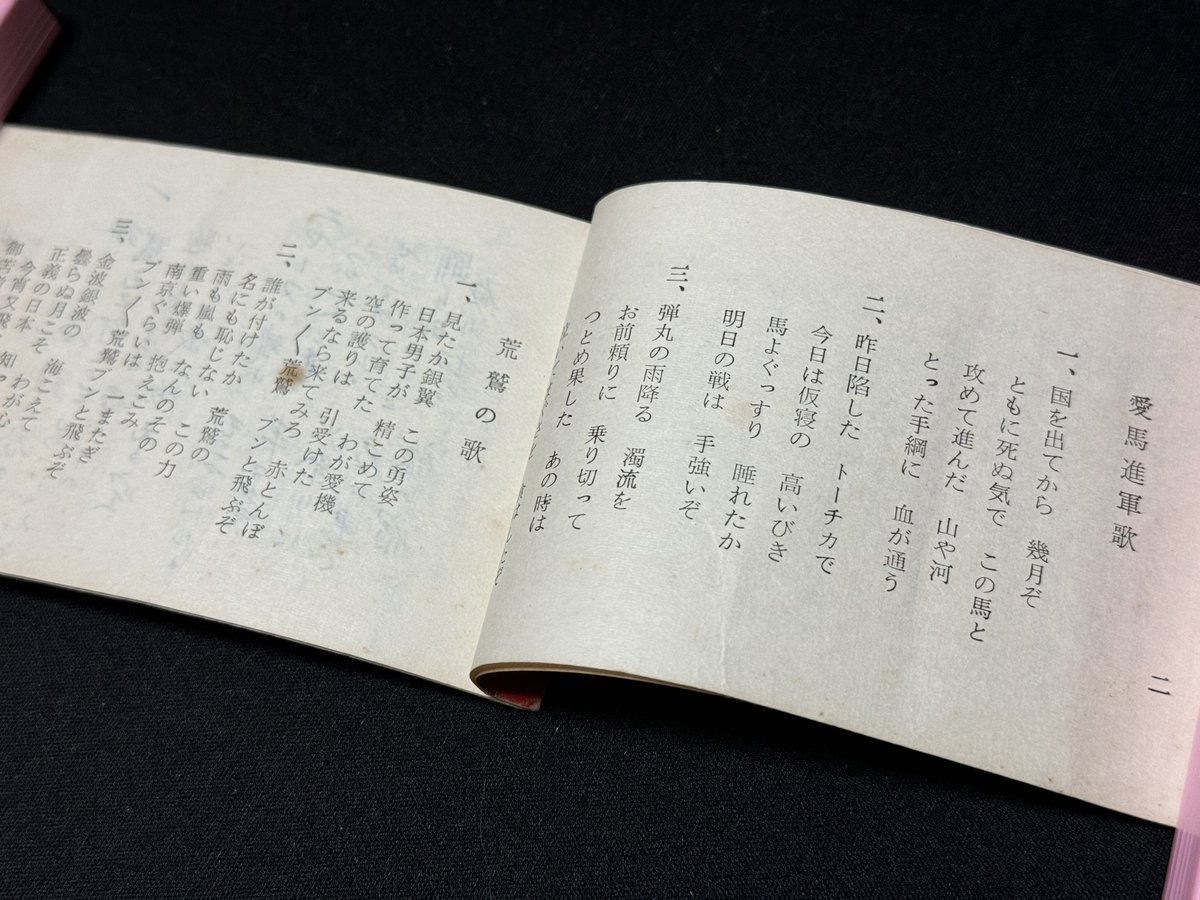

さて、こうして軍隊だけでなく一般人も歌った軍関連の歌の数々は、戦争期間が長かったこともあり、その時代を振り返る時に、いろいろなことを思い出させる力があったでしょう。そんな軍歌を大っぴらに歌える「軍隊酒場」なるものがありました。こちら、1960年ごろに山梨県甲府市にオープンした軍隊酒場の一つ、「軍隊サロン クインメリー」の軍歌民謡集です。

案内文から、戦後まだ15年といえば「そしてあなたが」というのもうなづけます。当時、甲府市でも唯一だったということで、逆に、こうした軍国調を前面に押し出しても受け入れられる時期になってきていたということでしょうか。本土の独立も果たして、新しい意気込みがあったのかもしれません。

巻末にはこんな遊びも。

メニューも印度洋、三勇士などを混ぜ、また、金額も工夫した表記として、雰囲気を高めています。

さすがに現代では軍隊酒場は残っていないでしょうが、この時代には各地にあったようです。1960(昭和35)年製作の東宝映画の変身人間シリーズ「電送人間」には、重要な舞台として軍隊キャバレー「DAIHONEI」が登場します。入口には兵装姿の呼び込みが立ち、ミニスカートの水兵服風制服のホステスが男性客の相手をしており、注文を受けて「焼夷弾2丁!」などと声を上げたりします。

映画のストーリーも、敗戦間近に研究資材を長野県へ疎開させるとみせかけ、軍から金塊を持ち出した悪党軍人が、たくらみを護衛の須藤兵長と博士に見つけられ、二人を生き埋めにして逃げ出すというのが発端。認識票を送りつける殺人予告、旧日本軍の銃剣による殺人が繰り返されるというもの。そこで犯人の使うのが電送装置という訳で「電送人間」なのですがー

戦後の復興はおおむね果たしてきても、戦争に対するさまざまな思いがまだ色濃く残っていたこの時代。軍人キャバレーなどで儲けているかつての悪徳軍人、卑怯な裏切りを許さない兵長の復讐。しかしそれは許されるのか…。いずれも、当時の人たちにとって、さまざまな思いを引き寄せたでしょう。それは現代の人たちが戦争映画を見る時の思いとは、また違った印象だったのではないでしょうか。

特に、このシリーズは子どものゴジラ映画に突き合わされた大人向けのものでした。そもそも、ゴジラ自身が核実験へのアンチテーゼであり、第一作ではゴジラを倒せるような兵器を開発した学者の苦悩というものも重ねて、娯楽映画でありつつ、武力のありように刃を向けたものだったように思えます。

◇

軍隊の歌からだいぶ話が飛んだかのように思えますが、決してそうではありません。戦前世代が社会の中心だった時代と、そのほとんどが戦後世代の現在とでは、戦争や軍歌をとってみても、その意味の受け取り方には大きな差があるのです。実体験のノスタルジーの軍隊酒場から、さらに血の匂いが消え去った先、どうやって凄惨な戦争の実態を伝えるか。ますます困難になる課題であることを実感するのです。

いいなと思ったら応援しよう!