人としての根っこを育てたい。教員免許取得から10年後に教員デビューした、元・美容専門学校営業マン

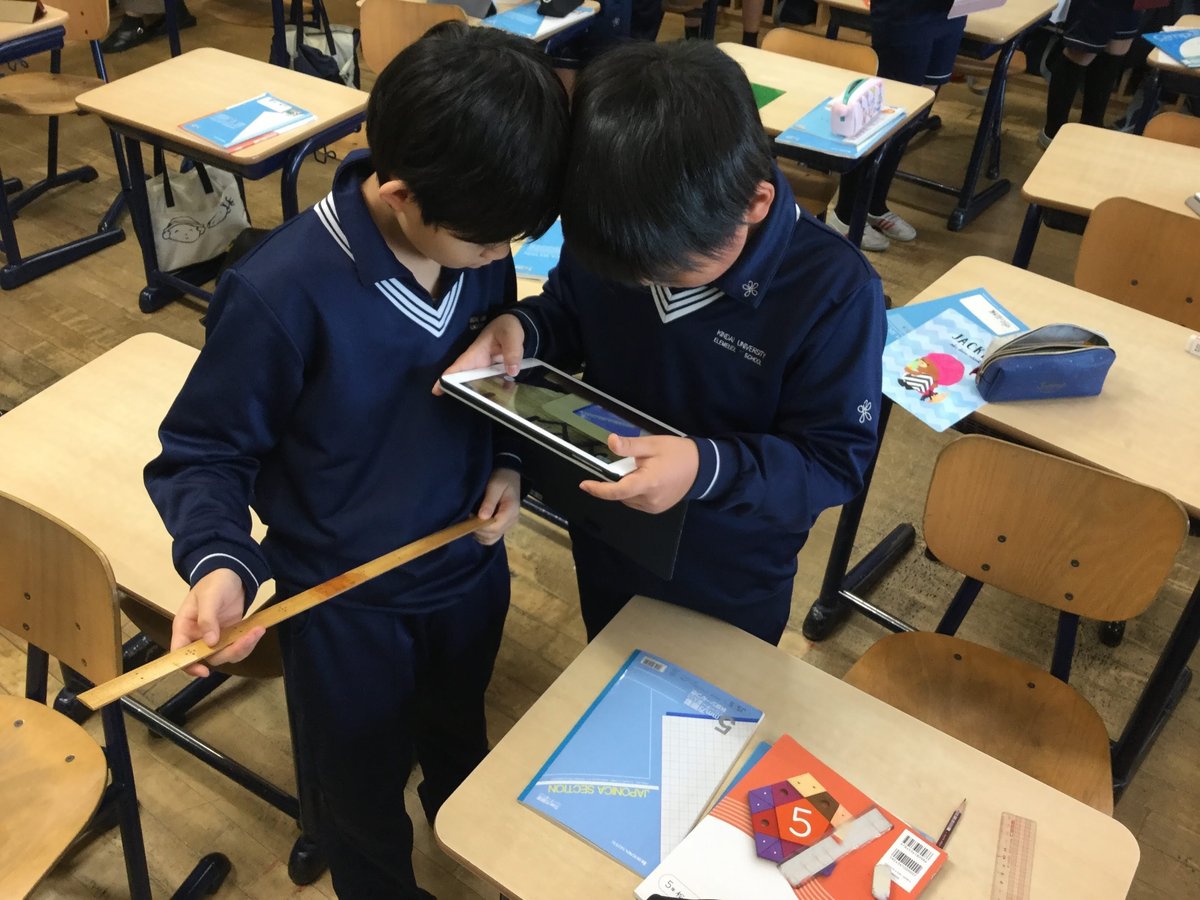

現在、近畿大学附属小学校の教育研究部長として、学校全体の運営にも携わりながら、校内研修や授業改善の推進も担当している外山宏行さん。近畿大学附属小学校は早くからiPad等のICT環境整備をしたことでも知られ、外山さんも講演などで活躍されている。

教員歴18年、前職は塾の講師や専門学校の営業職として、高校生などを相手に専門学校の営業をしていた外山さんが、なぜ小学校の先生に身を転じたのか。外山さんのキャリアストーリーや背景にある思い、目指しているものについて話を聞いた。

子どもたちには本物に触れる経験を

ーー現在のお仕事について教えてください。

現在、近畿大学附属小学校という、奈良県奈良市にある私立小学校に勤務しています。

本校は、近畿大学学園の教育理念である「人に愛される人、信頼される人、尊敬される人になろう」を軸に教育活動が行われている学校で、私は教育研究部長として学校運営に携わりながら、授業や校内の先生に向けた研修を行っています。

特にこの3年間は「子どもの意欲を高める手立てと評価」をテーマに学校全体の授業改善を進めてきました。

昭和29年に開校した学校ということもあり、昔ながらの学校というイメージが色濃くありました。しかし、現在は教育改革の流れもあり、子どもたちの主体性を中心にした個別最適な学びに取り組むようになってきました。

同じペースで同じ内容を同じ方法で学ぶ一斉指導型の授業がほとんどだったところから、子どもがそれぞれのペースで学ぶ自由進度学習だったり、子どもたちがアクティブに、仲間と対話しながら学ぶという授業が増えてきています。

ーー近畿大学附属小といえば、2015年に全校にiPadを導入するなど、ICT教育でも先進的なことで知られています。現在はどのような取り組みをされていますか?

本校は現在、「脱・ICT教育」という方針を掲げています。普段私たちが生活している中で、ICTがあるとかないとか、意識して仕分けしていませんよね。ましてやICTを「文房具のように普段当たり前に使うものとして使おう」と言っているのですから、もう特別視するのはやめましょうということです。

子どもも大人も、あることが当たり前、使えることが当たり前という前提で、時と場面によって使うのか使わないのかを自分で選んだらいい。

ちなみに私は、もともとすごく機械音痴で、電子書籍は買いませんし、音楽はアナログレコードを買うのが好きです。ただ、好き嫌いではなくて今の社会にデジタルはなくてはならないものだから、使いこなせるように学んできました。

私自身はICTをたっぷり使った上でアナログの良さを語りたい教員です。デジタルのことが分からないからアナログを推しているなんて思われると悔しいですからね。

一番語りたいのは本物に触れる良さです。実際にその場所に行き、聞いて、対面でコミュニケーションすること、それが根本的に大事。デジタルとアナログは対立するものではなく、ICTは本物の体験を拡張するものだと思っています。

ーー子どもたちの学びにおいても本物に触れることは大切ですよね。

本校には、4年生以上が社会科の学習内容と関連したことを実際の本物から学ぶ、「学習旅行」という行事があります。5年生では、政治経済にまつわるトピックを学ぶのですが、三権分立などを学んだ上で、国会議事堂や、内閣の各省庁も見学させていただきます。

最高裁判所の大法廷を訪れたときのエピソードをお話させてください。立派な建物の前に集まったときですら、賑やかにしていたのですが、大法廷の中に入った瞬間、子どもたちの私語がピタッと止まりました。ここでは喋ったらいけないということを、子どもながらに感じたんだと思います。

ああいう感覚って本当に大事にしないといけないし、静かにしなさいと言う必要も無い。本物の迫力には何も言い添えなくていい。私は、そうした経験の連続が人生を豊かにしていくと確信しています。

相手に対する「おもてなし」の気持ちを持つこと

——外山さんは、これまでどのようなキャリアを歩まれてきたのですか?

大学卒業後は、大手の進学塾を運営する企業で働いていました。最初は講師として子どもたちに授業をしていたのですが、途中から教室長として教室の運営をする立場になりました。

教室運営には生徒募集がつきもの。教室運営の評価軸は「今年の夏期講習には何人が集まったのか、そのうち新規の生徒が何人いて、その子たちが何割継続したのか」というところだったので、いかに子どもたちが塾に居心地の良さを感じて、その塾を好きになってもらうかを大事に運営をしていました。

これは今も共通していて「学校に通う子どもや保護者には、学校のファンになってもらいたい」と常に思っています。

ーーその後、塾から専門学校へ転職されたそうですね。そこではどんな経験をされましたか?

転職先は、美容の専門学校の営業職でした。仕事内容は、パンフレットやポスターを持って高校などを訪問し、専門学校のことを知ってもらうというもの。訪問前には必ず、その高校の進学実績などを確認し、専門学校に進学する可能性のある生徒がいるかをチェックします。そこまでリサーチしても、話を真剣に聞いてもらえなかったり、苦労することもたくさんありました。

でもだからこそ、興味を持って話を聞いてくれた人にはできるだけ満足してもらいたいと常に考えていました。入学フェアなどのイベントに足を運んでくれた高校生や親御さんに、「おもてなし」の心をもって接していたことはよく覚えています。

美容専門学校の生徒たちにも、「学校で身につける技術も知識も、自分がいい恰好をするためではなくて、お客様をいかに『おもてなし』するかに必要なこと。そのために自分を高めるんだよ」という話をしていました。

美容専門学校に来るような生徒さんなのでおしゃれな人が多いんですよね。入学時点ではただ、おしゃれが好きなだけでもいいし、自分が好むものを身につければいい。

でも、例えば「身だしなみ」という言葉があって、身だしなみは相手目線、相手を不快にさせない、相手に安心してもらう、そういうマインドが大事なんだよという話をしたりもしていました。

ーー営業職だったのに、なぜそのような話を生徒たちにしていたのですか?

皆、専門学校を卒業したら社会に出て仕事をします。仕事は自分のためだけでなく、誰かのためにするものなので、相手を思いやる心を大切にしてほしいと思っていたからです。

このことは、現在接している小学生にも伝えたいことでもあります。今の学校では、協働したり、アウトプットする場面が多くあります。このときに大切なのは、誰と協働するのか、誰に向かってアウトプットするのかを意識すること。

例えば、低学年の子に発表するときだったら漢字にルビをふってあげるとか、簡単な言葉で表現するということが、相手に対する「おもてなし」だと思います。それを普段から自然と行うことで、すばらしい大人になれると確信しています。

相手を大切にする意識を持てるようになったのは、営業職の経験のおかげ。そうした経験がなかったら、「先生、先生」と言われて天狗になることもあったかもしれないとも思うので、今振り返ると貴重な経験でしたね。

人としての根っこの部分を育てたい

ーー専門学校の営業職の仕事が充実していたように聞こえますが、そこから小学校の先生になったのはどういった転機があったのか気になります。

専門学校では、20歳前後のもうすぐ社会に出て活躍するような生徒たちと接しますよね。中には、なかなかあいさつできない子たちがいました。「人の第一印象を決める挨拶は本当に大切なんだよ」と、この年齢の子たちに教えることなのかと疑問に感じながらも教職員であいさつ運動をしたりもしましたが、やはり違和感は拭えませんでした。

もっと小さいうちから習慣的にできるようにすべきことなのではないかとも思ったんです。そこでふと、自分自身が小学校の教員免許を持っていたことを思い出しました。大学を卒業してから10年が経ち、やっとここで教員免許が生きてくるのかと感慨に浸りながら、小学校の教員に転職しました。

転職するにあたって、近畿大学の教育方針の一つでもある「人格の陶冶(とうや)」という言葉との出会いは大きかったですね。私自身の中に「あいさつをしっかりする」「感謝の気持ちを持つ」など、「人としての根っこの部分を育てたい」という思いが、一つの目標としてあったからです。

その上で、子どもたちが学ぶ楽しさや、勉強するおもしろさを感じてもらえたらうれしいと思いながら、日々子どもたちと接しています。

常に学び続けられることがこの仕事の魅力

ーー塾、専門学校、そして小学校と、接する子どもたちの年齢が大きく下がって戸惑いは無かったですか?

最初はもう大変でした。それまで高校生向けに営業トークをずっとしていて、いきなり小学校2年生の担任になったら、言葉が全く通じない、指示が何も通らない、そして保護者からは質問がいっぱい来ました。「先生が何か言っていたけど難しくて分からない、とうちの子が言ってます」とかね(笑)。

一番驚いたのは、奈良の若草山に遠足に行ったときのことです。鹿の糞がたくさん落ちていて、それを子どもたちが汚い汚いと言って逃げ回り、収拾がつかなくなってしまったんです。

そこで私は子どもたちに、「鹿の糞は汚くないから、全然大丈夫だよ」と話をしたら、途端に何人かの子が拾って袋に入れ始めて...。「何してるの?」と聞いたら、「鹿の糞は汚くないから、珍しいからお母さんにお土産に持って帰る」と言い出して。

カルチャーショックでしたね。「ピュアなんだな、この子たちは。こんなにピュアな子たちを相手にするんだから、大人の醜いところは見せられないな」とすごく思いました(笑)。

ーーギャップを味わいながらのスタートだったのですね。異業種から教育の道に進んだ外山さんにとって、教員という仕事の魅力はどんなところにあると思いますか?

この仕事の何が楽しいかと聞かれたら、やはり常に学び続けていられることだと答えます。同じ1日がまず無いんですよ。

毎日毎日が違っていて、学年が変われば大きく変わるし、学年が同じでも関わる子どもたちが変わると、また全然違う。同じ日が1日たりとも無い、このおもしろさというのは、他の仕事ではなかなか感じたことがありません。

そして、そこに自分の責任がついているところがまたおもしろい。授業のデザインの仕方、声掛けの仕方で、子どもたちに残るものが変わっていきます。自分が子どもに掛けたその一言で、その子が良かったと思って家に帰るのか、悲しい気持ちで帰るのか、そこに責任を負うところもやりがいの1つだと思います。

教員は、決して物理的なモノを作っているわけではないですが、何かを「つくりだす」とてもクリエイティブな仕事だと思います。毎日毎日、自分が成長させてもらえている感覚がすごくあるのは、この仕事の魅力ですね。

教育現場は厳しいと言われていますが、いい仲間と出会えれば出会えるほど、仕事がおもしろくなっていきます。

この記事を読んでくださっている方は、すでに先生をされている方も多いと思います。ぜひ元気に仕事をしている先生方とつながって、日本の学校全体を元気にしていくようなイメージで、教員という仕事を一緒に楽しんでいけたら素晴らしいなと思います。

取材・文:霜田 慶介 | 写真:本人提供