“生と死”の狭間で

前回、健康診断で異常値が見つかった父のことを書きました。

ご覧くださり有難うございます。

今回は告知のことを書いています。

現在お辛い状況の方は、ご自身のお気持ちを整えてからご覧いただければと思います。

1.家族

父から検査結果説明の日を聞いて、仕事の休みを取りました。

受診の数日前に「何時に行く?」と尋ねると、父は「来てくれるんか?」と少し嬉しそうな顔をしました。

父は「ほんまは、わし一人で行こうと思ってたんやけどな」と。

「えー、行くよぉ!」と私。

夫が「オレも行く」と。

どうやら叔母も黙っていないらしく、4人で一緒に行くことに。

結婚してから、父と叔母と夫と私でよく旅行に出かけるようになりました。

先祖のお参りも一緒に行くようになり、4人でちょうどバランスが取れているような心地良さがありました。

父と叔母と私の3人が同じ笑い方をする、と夫が笑っていました。

また旅行に行くと、私が子供みたいになると言っていました。

父と叔母。

私の唯一の身内であり、自然体でいられる存在でした。

2.告知

本格的な冬を迎えた11月末のことでした。

大阪市内の1000床ほどある急性期病院です。

父は仕事を早めに切り上げて、ロビーで3時に合流しました。

しかしながら待てど暮らせど名前を呼んでもらえない。

人が少なくなり、大きな病院の広い待合室はガラーンとなっていきました。

夕暮れになったロビーは刻々と冷え込み、私はあっちに座ったりこっちに座ったりして落ち着きませんでした。

父はというと、腕組みをして下を向いたままじっとしていました。

ときどき微熱が出るようになっていました。

耐えきれない不安と寒さの中で過ごす3時間はとてつもなく長く感じます。

日が沈んで暗くなりかけた頃、ようやく私たちは名前を呼んでもらえました。

ご高齢の優しそうな先生。

たくさんの患者さんを抱えつつ落ち着いた様子から部長先生だとすぐにわかりました。

先生は数えきれないほどの画像と血液検査の結果を説明した後、少し間をおいて父の顔を見ながら言いました。

「せのさん、万が一のときも告知をご希望されている…、とのことですので、お話しますね。」

「せのさんのご病気は、、ガンです。」

一瞬、止まった。空気も時間も。

今から17年前のことで、まだ半分くらいは告知しない人がいたと思います。

この時の記憶は、今もスローモーションのような映像で度々脳裏に現れます。

突然、体の中心から何か強いものが込み上げてきて。

吐きそうになりました。

先生が父に何か絵を書いて話している間、視界がグルグル回ってよく見えなかった。

冷え切った体に、頭上から吹き付けるエアコンの生暖かい風が気持ち悪く、直接叩かれているかのように頭の中がガンガン唸っていました。

3.光を見出して

視界がフッと戻ったのは、医師のこの言葉でした。

「早急に入院しましょう。原発がどこなのか調べましょう。」と。

(※原発とは、最初に発生したガン細胞のこと。どの場所で発生したかによってガン細胞の種類が違うため、治療方針が異なる)

「原発がわかれば治療できますからね。」

私たちはその言葉に一筋の光を見出したような気がしました。

5日後の入院を決めて診察室を出ると、ロビーのほとんどの電気は消されていて、人っ子ひとり居なくなっていました。

いや、本当は明るかったけれど、私の目が視界を塗りつぶしていたかもしれません。

どこをどう歩いたのかも覚えていない状態でふらふらと、後ろから何かに押されるようにトイレに駆け込みました。

そして吐いた。

苦しくて泣いているのか、悲しくて泣いているのかもうわからない。

カラダの真ん中あたりから込み上げてくるけど、言葉にできない。

言葉にできない何かを、代わりに吐いているような気がした。

(こんな顔見せられない…)

(パパの方が辛いんやから…)

私たちはなぜ心を取り繕うのだろう?

相手のことを思うが故、感情を抑えるの?

ひとしきり泣いた後、私は看護師の仮面と娘の仮面をつけ直した。

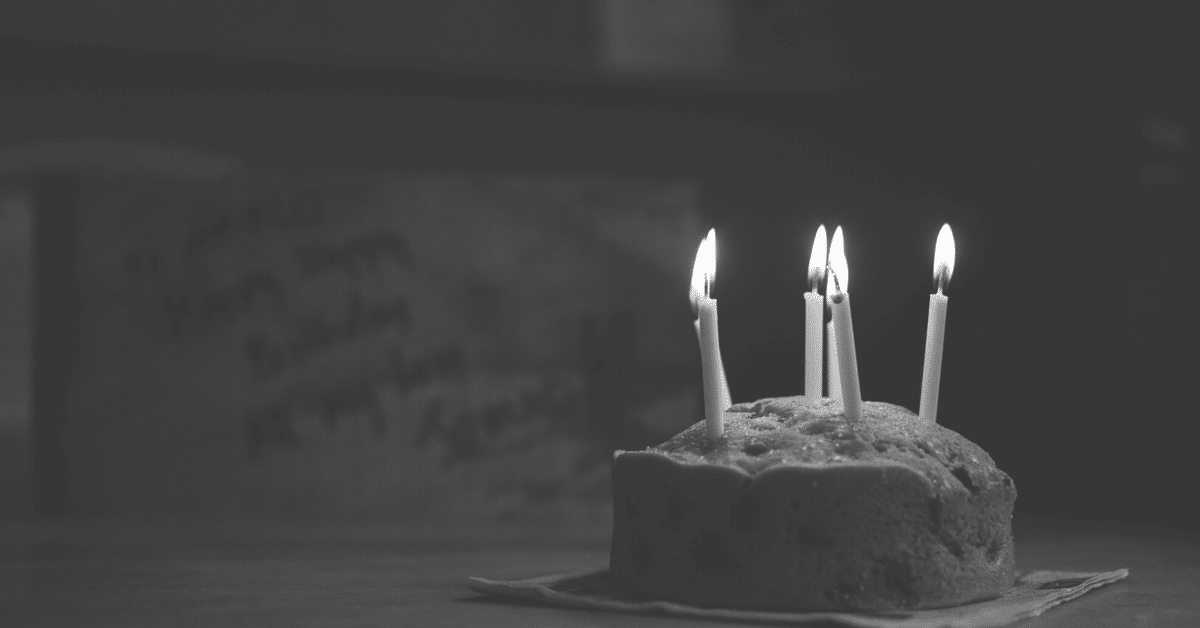

車に乗り、沈黙の中で「えらい70歳の誕生日になってしもたなぁ、あはは、、」と、父が苦笑いの表情を見せた。

こんなときでも周りに気遣っている父を見て、また悲しくなった。

私たちは死を前にして心を開くことはできないのだろうか?

こんな日々がこれから続くのだろうか?

父は3日後に70歳を迎えようとしていました。

4.死の恐怖

ここから先は今になって思うことです。

私たちは皆、“死”に触れようとしない。

根底に強い恐怖があるからだと思う。

それは、死が“わからないものだから”…ではないだろうか。

人は“わからないもの”が目の前に現れると立ちすくむ。

死は誰にとっても未経験で、語り継ぐことができない。

だから受け入れ難く、誰もが死を避けたくなるのだろうと思います。

わからないことは物理的にも精神的にもあります。

死が近づくにつれ、実際の肉体レベルで何が起こるのか。

その状態が苦しいのか痛いのか、自分自身がどうなってしまうのかわからないという怖さです。

また、私たちは明日が来ることを当たり前のように思い過ぎていて。

“先がない”という状態をどうしても想像できない。

未来のない自分が一体どうなるのか、イメージできないことが恐怖を膨らませているのではないかと思う。

その根底には今の医療の在り方があります。

医療の使命は“救うこと”

メディアで放映されているように、どの医療機関であれ医療者は全身全霊で死と格闘しています。

その姿は観ている人が気づかないうちに「生きることを良し」とし「死は悪」という意味づけがなされていきます。

たとえば誕生日のお祝いを毎年するでしょうか。

誕生だけを祝う文化が、いつの間にか自分自身の中で死を悪へと追いやってしまっていることに気づいている人は少ないだろうと思います。

医療は重要な社会的価値を持ち、医療者の考え方や在り方が一般社会に広がっていくのは言うまでもありません。

西洋医学はそもそも死を排除しており、命に関わる職業の私たちでさえ“死”について無知なのだから、一般の方々が恐怖を抱いてしまうのは当然だと思います。。

5.“真実の人”の死に方

歴史上にはさまざまな「死に方」が残されています。

現代人の悩みを解決するために、先人たちがヒントを残してくれているのだと思います。

過去の偉大な方々の経験を未来に活かせと、今を生きる私たちに託されているような気がします。

“真実の人”と言われるオーストラリアの原住民『アボリジニ』をご存じでしょうか。

その昔、日本人とアボリジニは共通していたのではと言われている民族です。

ですが西洋の近代文明によるメディアの搾取が激しくなり、アボリジニの文化を継続することが困難になっていきました。

彼らは高潔な文化を死守するため子孫を断念し、その血縁の消滅を選んだのです。

よって今となっては彼らを知ることはできません。

そのアボリジニたちと数ヶ月間旅をすることになった、アメリカの麻酔科女医が書いた書籍があります。

そこには真実の人の“死に方”がありました。

人間界から脱出する自然な手段は、自分の自由意志と選択をはたらかせることだと彼らは信じている。百二十歳か百三十歳になって永遠の世界に戻りたくなると、聖なる一体のみこころに叶うかどうかお伺いをたてた後で、人生を終える祝いの会を開くという。

この部族の国では、数世紀にわたって新しく生まれた赤ん坊に同じ言葉が話しかけられてきた。だれもが生まれたときに同じ言葉を耳にするのだ。「あなたを愛し、あなたの道中を支えよう」という言葉を。

そして最期の祝いの会でも旅立つ人を抱きしめて同じ言葉を口にする。つまり生まれたときに聞いた言葉を去るときにまた聞くのだ!

そのあと旅立つ人は砂の中に座して肉体のシステムを閉ざす。二分もたたずに彼らは去っていく。悲しみも葬式もない。私がこのような智恵にたいして責任が持てるようになったら、人間界から目に見えない世界に移るテクニックを教えてあげようと彼らは言った。

「ミュータント・メッセージ」マルロ・モーガン著

もやもやした気持ち、話してみませんか。