死の3日前を体験してみた

前回、「生きている今」と「死を目前にしたとき」とでは、想うことが違う…という記事を書きました。

それは私が以前から感じていたことでした。

私たちは“未来が無い”という状態を想像できないから。

その状況になったとき、どんな世界が観えるのだろう?…と思います。

とくに看護師や介護士は独り身の高齢者さんに対して、どういう状態がこの人にとって最善の死なのだろう?と考えます。

ただ、毎日懸命に生きている立場から、いくらその人のことを考えてもわからない。

チグハグしているような感じがしていました。

今回は2019年に東京で開催した『家族死生観ワークショップ』の内容を書きたいと思います。

1.家族死生観ワークショップ

開催したのは2019年6月22日、陰陽の流れが変わる夏至の日でした。

場所は東京の赤坂コンフィレンス。

主催は私自身が主宰するWellnessナースビジネスプログラムのメンバー13名で、朝から一日かけてのワークショップです。

参加された方の中には、ガンで余命告知を受けている患者さんもいらっしゃいました。

他にシステムエンジニアの傍ら介護職に携わっている人、また、家族が最期を迎えようとしているという方もお越しくださいました。

そして同じ場に看護師や介護職がいるという、まだその頃は前例のない状況でした。

病院や施設の枠を越え、誰が教えるでもなく、皆が経験を共有して死について考察するー

こんな日はもう二度とないかもしれないと思うほど、和やかで深い一日になりました。

2.開催の目的

①未来が無い状態を体験してみる

■望まない延命治療がある

看護師同士で話していると、たびたび延命治療の問題が話に上がります。

私たちの感覚では、延命治療を行うことによって、望まない状態を長引かせているだけなのでは?という懸念があります。

親には長生きしてもらいたいと誰でも思うけれども、どうやら思いだけでは済まされない…

だけど残される家族は辛い…

参加の皆さまが想いを言葉にして、ディスカッションできる場を持ちたいと思いました。

■ワークで未来を体験する

そして、どうやら「今を生きている私たちの視点」と「未来が無いという状態」とでは、想うことが違う…

もし今、死ぬ直前の3日前だったら、何を思い、誰を想い、何を望むだろう?

一般の方もワークに参加していただき、共に死の3日前を体験してみてもらいました。

②家族を含めて死を考える

■日本は子供の国だった

日本は、外国から見ると稀な国であることをご存じでしょうか?

親子愛はどこの国でも同じだと思う方が多いかもしれませんが、日本はとくに親子の絆が強い国のようです。

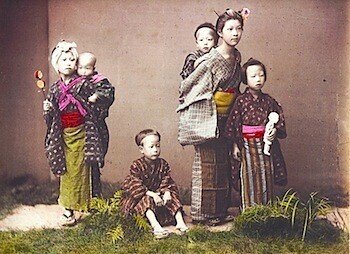

明治時代、諸外国の富裕層がよく日本に旅行に来ていました。

日本の光景を見て、驚いて手記に残していることがあります。

それは「子供のおもちゃ」がとても多いこと。

ブリキのおもちゃや紙風船、風車、お人形、羽子板や凧揚げ、かるたや駒…

そして駄菓子屋、わらべ歌…

道端に子供がたくさん集まり、水あめを食べながら紙芝居を見ている様子が、当たり前のように各地にありました。

子供のおもちゃだけで成り立っている商売があるということを知って、外国人は驚いていたそうです。

その頃、それほど子供を楽しませるような文化は日本以外に無かったようです。

■日本の親子愛

また、母親と子供がべったりくっついているのを見て「なぜ日本の子供はこれほど親に愛されているのか?」と不思議がっていたそうです。

日本では、お母さんが小さい子供を抱き、もう片方の手で兄弟の手を引き、さらに大きい子が母親の着物の袂をギュッと持っている光景が珍しくありませんでした。

そして母親は子供のことを「〇〇さん」と敬称を付けて呼び、「はい、はい」「そうですね」とよく子供と会話をしていたそうです。

時代劇をご覧になっていた人は、なんとなくその光景が思い出されるのではないでしょうか。

日本は外国から見ると、稀有(けう)な国(滅多とない国)だったようです。

■依存は愛の裏返し

それからもう一つ。

日本では、「子供が親の介護をするのが当たり前」と認識している人が多いのではないでしょうか?

寝たきりゼロの国、スウェーデンでは介護が必要な親と同居している子供はわずか4%です。

ところが日本の介護同居は45%。

これは5年ほど前の数字ですので、今は50%を超えているだろうと思います。

つまり2人に1人が介護している日本ですが、政府に文句を言わないんですね。

それは何故かというと、子供が親を思いやる気持ちがとても強いからです。

同時に親も、子供への期待が強いからです。

愛は、特定の状況下でその結びつきが強くなりすぎると、依存へと姿を変えていきます。

そして日本の介護は互いの依存によって数々の問題が生じています。

あなたも、もし自分が人生最期のときを迎えるとしたら、家族のことをまっ先に考えるのではないでしょうか?

日本人が死生観を語るとき、家族は切っても切れない存在。

そのため『家族死生観』と表現しました。

③死と向き合ってみる

■体験談より

コミュニケーションスクールで講師をしていたとき、うつ病が悪化してしばらく欠席していた受講生が話してくれたことがありました。

「本気でもう死のうと思ったとき…、初めて生きることを考えた」と。

皆さんは本気で死のうと思ったことはありますか?

私はあります。

自分自身が生きていることの価値を見失ったときでした。

そのとき、どうやって死ぬか、最期に誰に会うか、どんな洋服を着るか、SNSに最期に何を残すか、どこで死ぬかについて、24時間考えていました。

そしていよいよ、レンタカーを借りに行こうと立ち上がったとき、左側からふと声がしたんですね。

「死ぬ気になれば何だってできるんちゃう?」と。

家には私一人でしたし、誰かの声が聞こえるような状況ではなかったけれど、確かに自分ではない誰かの声が聞こえたんですね。

不思議ですが、私はこの声を素直に受け入れ、(まぁそれもそうやな…)と座り直しました。

それから初めて、生きる方法を考え始めました。

■対極を知る

不思議ですね。

でも世の中は二元論で成り立っていて、片方を否定すればもう片方の意味がなくなります。

逆に、否定しているものを肯定したとき、初めて両方の意味が高まるんですね。

すべての人にいつか訪れる死。

その死に背中を向けている限り、もしかしたら、生きることがいつまでも不安定かもしれません。

死と向き合ったとき初めて、今の在り方が何か変わるかもしれないなぁという想いもありました。

3.プログラム

①瞑想

9時30分開会の後、全員揃って瞑想から始まりました。

今ここにある命に感謝して、人類の未来に愛を尽くすための一日。

みんなで心を一つにしました。

②リビングエピソード

開会式の後、3名の方にそれぞれの体験や想いをお話いただきました。

ICUでの過酷な経験、友人の死…

そして何よりも有り難いのは、実際にガンで余命宣告を受けている一般の方が登壇してくださったことでした。

もっともっとお話を伺いたかったです。

リビングエピソードの意味は「生きている記憶」。

話す人の心の中に、その人はずっと生き続けているんですね。

③看護師僧侶の講演

玉置妙憂さんは、現役看護師僧侶です。

2018年のナースサミットでのご親睦により、特別講演をいただきました。

妙憂さんはNHKクローズアップ現代に出演、スピリチュアル専門講座の開講などでご活躍です。

妙憂さんのお話は癒されるだけでなく、次の一歩を踏み出す勇気を与えてくれます。

3名の勇気あるお話と妙憂さんの安心で包み込まれるようなお話が、この後のグループディスカッションを有用な時間にしてくれました。

④死の経験シェア&ディスカッション

この時間は、初対面とは思えないほど濃厚な話ができ、来てよかったという声がいちばん多く聞かれました。

私たちは日常で多くのことを経験し、多くの想いを抱えているけれども、話す機会がないため本当にこれでよかったのかどうか迷うんですね。

死生観はシェアし合うことの大切さを改めて感じました。

そして各グループごとにテーマを決めて代表者さんに発表していただきました。

⑤お葬式ワーク

ランチタイムの後はワークが続きます。

私たちが言語で理解するのは左脳だけ、さらに体感することで右脳が活性化し、全脳で腑に落ちるという体験をします。

3つのワークで徐々にご自身の内面へと入っていきます。

1つめのワークは「お葬式ワーク」です。

88歳になり、まさに今から自分のお葬式が行われようとしているとき、誰からどんなお別れの挨拶を言ってもらいたいか想定します。

少し怖い感じがするかもしれませんが、「上手な想像の仕方」と「人は二度死ぬ」について学び、落ち着いた状態で取り組みます。

そして88歳から遡って数年後の未来まで想定していきます。

⑥延命治療の葛藤をワークで解決

参加者さんが腑に落ちたのは、2つめの「心の葛藤を解決するワーク」だったかもしれません。

親の延命治療をするか、するべきでないか、多くの人が葛藤すると思います。

会場から2名の方にご協力いただき、壇上で兄弟同士の役割で葛藤劇をしてもらいました。

その言い争いをワークで解決していきます。

すると最後は「えええー」「はぁー」「そうゆうこと?」と、会場からハッとした空気や力が抜けるような空気に包まれました。

その後、会場の同意をいただいて、医療従事者の葛藤もワークさせていただきました。

多くの看護師を悩ませている「延命すべき?すべきでない?」という対立意見です。

命を救うことが医療者の務めだろ?!という意見は確かに正しい。

ですが、命を救うことが必ずにも幸せに繋がらないことを感じる医療者も増えています。

2人のナースに登壇いただき、ドクターとナースの役柄で葛藤していただきました。

さて、その結果は…?

⑦死の3日前を体験する

3つめはいよいよ、死の3日前を体験するワークです。

自分自身が想定した88歳のお葬式まで残り3日。

ゆっくりと時間軸を歩き、ご自身の力で心の深い部分に入っていきます。

また、このワークではポジションを移動して、ご家族や医療従事者など第三者の視点も体験します。

私たちはこうして、今の自分で居ながら別人の視点で物事を観ることができます。

「今の自分」から「死の3日前の自分」まで時間軸を歩いていきました。

5.感想

意外に多かったのは「想像していたほど怖くなかった」「自分のことより家族のことを考えていた」という感想でした。

「やっぱり怖かった」という25歳の男性もいました。

他に「まだ死にたくないと思った」「やりたことがあるのを確信した」という前向きな意見も聞かれました。

他者の死を見ている感覚と、死を目前にした自分の感覚は違っていたようでした。

これは体感していただかない限りわからないと思いますが。

この状況を経験していただくことによって、きっと、万が一のことがあっても動揺せず落ち着いて考えられるようになると思います。

死に対してタブー感が強い中、自分と家族、そして患者さんの命に真摯に向き合おうとする方々とともに、私自身も素晴らしい体験ができました。

皆さんが何か大切なことに気づき、徐々に拡がりゆくことを願って、一日限りのワークショップは幕を下ろしました。

6.考察

人は何のために死ぬのだろう?

生きていること自体、何の意味もないよと言う人がいるかもしれません。

それでは私たちの存在も、さまざまな出来事や出会いも、この地球も宇宙もすべて偶然になってしまう。

それはとても悲しいと思うんですね。

私たちは誰しも、“今ここに自分が存在していることの意味”を見出すために懸命に生きているのではないでしょうか?

アインシュタインが最期の最期まで、宇宙物理学の中に神を探し求めたように。

“未来が無い”という状態を、私たちは想像することができない。

明日も明後日も、ひと月後も一年後も有ることが当たり前すぎて。

ですが人は、自分の死を覚る時が来ます。

あと3日、2日、1日…、もう長くないな、と感覚的にわかる時が。

そのとき、人は何を思い、誰を想い、何を望むのでしょう?

このワークショップで“ポジションを変える”という、今の自分とは別の視点を体験していただきました。

今回のワークでそれぞれ観じたことは、時間が経つにつれ形が変わってくることと思います。

参加の皆さまの未来にお預けしました。

2035年、日本は「47万人が死に場所難民になる」と言われています。

47万人が死に場所を失うということは、病院や施設で最期を迎えることができなくなることを意味しています。

自宅で家族が看取る、あるいは一人で最期を迎えることが普通になるということです。

もし看護師の私にできることがあるなら…

病院で看取ることではないような気がします。

自宅でご家族と、あるいは一人で人生の幕を下ろすことができるよう、準備をしていくことかもしれないなぁと思います。

生まれたからには、いつか必ず訪れる死。

答えがあるものではないけれど、「死」という言葉を聞いたとき、思考停止になるほどの情報不足では他者まかせになってしまう。

それぞれが事前に、大切な人のために、自分の“モノサシ”を持てるようになったらいいな、と思います。

もやもやした気持ち、話してみませんか。