学びの生活思創:番外編「集中力について」

「知圧と創圧」の話はほぼ書ききったので、そこから派生したお題を取り上げてみます。

まずは前振り。

小生の座右の銘の一つとしてGo with the flow.ってのがあります。結句代わりに使っております。フローって書くと、チクセントミハイの「フロー理論」が思い浮かぶでしょう。まあ、浮かばなくてもいいんですけど。

小生のフローはこのフロー理論のフローとはちょっと違ってましてね。純粋に「流れ」の意味で使っております。Go with the flow.は「流れと共に」みたいなニュアンスなのです。ただ、「流れ」って、運命の流れというか、気の流れというか、他者には「よー説明のつかない」流れを意味しているつもりなので、ますます一人ゴチ型の人生マントラになってます。

今回の本題は「集中」です。その中にフロー理論の扱っているフローも出てきます。ですから、「小生のGo with the flow.とは別物を扱ってますよ」という予告をさせてもらいました。ご了解くださいな。

さて、本題の集中力でございます。

父「勉強も遊びも集中力が重要だって言われるけど、言われて『はい、集中します』って、できないよね」

娘「クラリネットの練習は集中できるけど、学校の授業は無理。なのに、先生は『授業に集中してください』とかいうんだよ」

父「集中っていう単語を使った時点で、かなり集中から遠い状態だよな」

娘「もうね、教科書見ただけで気持ちがどっか行っちゃってるから。すぐに眠くなるのも無理ないです」

父「じゃあ、せめて目を開けていることに集中しないと」

娘「眠りに集中させて欲しいよ」

番外編とは言え、一応はシリーズとの繋がりはあります。前回に提示した「アウトプット質の概念式」に意識集中という項目はハッキリと書かれてました。

これを受けて、意志集中について試考するのが番外編のテーマとなっております。そう、みんながよく使う割には「集中してるかどうか」よくわからないという「集中力」ですw

◼️集中状態の3兄弟「フロー・ゾーン・没入」

集中という単語の位置付けは曖昧でも、集中した状態は確かにあります。「あー、おいら集中してたな」なんて実感としては常にあるのです。

特に、意識が集中することで起きている状態について、フロー、ゾーン、没入を代表的なものとして押し込んでみます。

複数の表現(ここでは頻度的に目立つ3つを取り上げてます)があるということは、集中状態にも種類らしきものがあるはずで、ならば、もう少し言語化できそう。そこで、生成AIに集中状態を代表する3態について、共通点と独自点を説明してもらいます。

没入、ゾーン、フローは、集中やパフォーマンスに関する心理的状態を表す用語で、共通点も多いですが、それぞれに特徴的な違いがあります。以下に、共通部分と違いを具体的に説明します。

共通部分

没入、ゾーン、フローの共通点は、いずれも高い集中状態にあり、その結果、周囲のことを意識せずにパフォーマンスを発揮する状態であることです。これらの状態では、以下のような共通の心理的要素が見られます。

強い集中力: 外部の干渉を無視して、一つの活動やタスクに完全に集中している。

時間感覚の変化: 時間の感覚が歪む(早く過ぎる、または遅く感じる)。

自己意識の減少: 自己意識や自己批判が減少し、タスクに没頭している状態。

高いパフォーマンス: 通常よりも効果的に、かつ自然に能力を発揮することができる。

1. 没入(Immersion)

特徴: 没入は、特定の活動や体験に完全に浸る状態であり、外界からの刺激や雑念が消える状態を指します。没入は広義で使用され、映画を見ているとき、ゲームをしているとき、読書をしているときなど、活動そのものに集中することを意味します。没入は必ずしも高いパフォーマンスを求められる場面に限定されるわけではありません。

例: 小説を読んでいて時間を忘れ、その世界に完全に引き込まれている状態。

心理状態: 感覚的な満足や楽しさ、深い集中が主な要素。

2. ゾーン(Zone)

特徴: ゾーンは、特にスポーツや競技的な場面で使われることが多い用語で、極度の集中状態で最高のパフォーマンスを発揮する状態を指します。ゾーンに入ると、アスリートは動きが「自動的」になる感覚を持ち、努力や意識なしに高いレベルの動作が行われます。ゾーンは通常、短期間で、最高の成果を出すための瞬間的な状態です。

例: バスケットボールの試合で、プレイヤーが連続してシュートを決め、すべてが「完璧に」感じられる瞬間。

心理状態: 動作が自動的で、過去や未来を気にせず、「今」に完全に集中。

3. フロー(Flow)

特徴: フローは、ハンガリーの心理学者ミハイ・チクセントミハイが提唱した概念で、挑戦とスキルが完璧に一致する時に訪れる持続的な集中状態を指します。フローは没入やゾーンよりも持続的で、仕事やクリエイティブな活動、スポーツ、趣味など、長時間にわたって深い集中を保ちながら活動できる状態です。フローにおいては、活動自体が自己目的となり、結果よりもプロセスを楽しむという特徴があります。

例: デザイナーが集中して新しいデザインを作成している時、時間の経過を忘れ、創造すること自体が喜びとなる状態。

心理状態: 持続的な集中、活動の内在的な満足感、自己目的としての活動。

各用語の違い

没入は、どのような活動でも体験することができ、パフォーマンスよりも経験や感覚に浸ることが主眼です。

ゾーンは、短期間の極度の集中と高いパフォーマンスが特徴で、主にスポーツや競技的な状況で使われます。ここでは、成果やパフォーマンスが強調されます。

フローは、挑戦とスキルがバランスを取り、長期間にわたって深い集中を保つ状態で、成果だけでなくプロセスを楽しむことが特徴です。仕事や創造的な活動など、継続的な集中力を必要とする場面で多く見られます。

事例の比較

没入: ゲームや映画に完全に集中しているが、それがパフォーマンスに関わるわけではない。

ゾーン: スポーツの試合で短期間に連続的に成功する瞬間的な集中。

フロー: 仕事やアート制作など、長期的に集中し、プロセス自体を楽しむ状態。

これらの状態は似ていますが、共通点としては強い集中と時間感覚の変化があり、違いは主に持続時間や活動の目的、成果の重要性にあります。

たぶん、この3単語(以下3態と呼びます)の意味の捉え方は、かなり個人差があるでしょう。内面ワードですからね。今回は、AIからの提示を前提にして試考します。

まずは、フロー、ゾーン、没入の3態の関係性を可視化してみます。

集中の主体となる「私」と、集中の対象となる「環境」があるとして、主体の「私」が先行して集中していくのを能動的集中。対象となる「環境」が先行していくのを受動的集中って置いてみると、3態の置き場所ができそうです。

次に、集中の種類ってどうなっているかを生成AIに問うてみました。

人間の生活における集中の種類は多岐にわたり、状況や目的に応じて異なる集中力が必要とされます。ここでは、いくつかの代表的な集中の種類を具体的な事例とともに紹介します。

1. 選択的集中(Selective Attention)

特徴: 多くの情報が存在する環境で、特定の刺激や課題に集中し、他の不要な情報を無視することを指します。この集中は特に注意力が必要な場面で使われ、複数の選択肢が存在する中で何に注目すべきかを選ぶ能力です。

事例: 騒がしいカフェで仕事をしている時に、周囲の音を無視して自分のタスクに集中すること。たとえば、プログラマーがカフェでコードを書く際に、周囲の雑音を意識から除外している状態です。

2. 持続的集中(Sustained Attention)

特徴: 長時間にわたって集中力を維持することを指します。特に単調な作業や注意力を必要とするタスクでの集中が求められます。この集中の種類は疲労や退屈との戦いがあり、持続力が鍵となります。

事例: 長時間の試験やプロジェクトの完了に向けて作業を続ける際に必要な集中力。たとえば、受験生が模擬試験を数時間にわたって受け続ける場合、持続的な集中力が必要です。

3. 分散的集中(Divided Attention)

特徴: 複数のタスクを同時に処理するために、意識を分散させながらも効果的に集中を維持することです。マルチタスクを行う際に、同時に異なるタスクに集中する必要があります。

事例: 家事をしながら、子供と話をして同時に電話の内容を聞くなど、複数の作業を同時にこなす親の生活。例として、料理をしながら電話で打ち合わせを行い、同時に子供の宿題を見ている場面です。

4. 瞬間的集中(Spotlight Attention)

特徴: 短い時間において特定の情報や状況に対して瞬時に強い集中力を発揮することです。特に一時的に重要な情報を迅速に処理する場面で使われます。

事例: 交通事故を目撃した際、瞬時に状況を把握し、どう行動するか判断する必要がある場面。例えば、運転中に前方に飛び出してきた動物を避ける際の一瞬の集中が典型的です。

5. 反射的集中(Reflexive Attention)

特徴: 何かが意識に突然入り込んだ際に、自動的にその対象に意識を向ける集中です。外部の刺激に対して無意識的に反応する能力で、しばしば危険を察知するための防御的な役割を果たします。

事例: 突然の大きな音や、目の前で何かが落ちるのを見て瞬時に反応し、その対象に集中する場合。例えば、誰かが急に叫んだ時に、その方向へ意識が瞬時に向く状況です。

6. 創造的集中(Creative Focus)

特徴: 新しいアイデアやアプローチを必要とする課題に対して、特に柔軟で非線形な思考を伴う集中状態です。この集中は通常、長時間の集中の後に急激なインスピレーションとして現れることが多いです。

事例: 芸術家が新しい作品を生み出すためにアイデアを練っているときの集中や、作家が物語のプロットを構築する際の創造的プロセスがこれにあたります。例えば、デザイナーが新しいロゴを作成する際、集中してクリエイティブな解決策を探し続ける状況です。

まとめ

これらの集中の種類は、個々の状況や目的に応じて異なる形で現れます。選択的集中は特定の情報に焦点を当てる時に、持続的集中は長時間のタスクに取り組む時に、分散的集中は複数のタスクを同時に行う時に、瞬間的集中は短時間で素早く状況を判断する時に役立ちます。また、反射的集中は緊急時に、創造的集中は新しいアイデアを生み出す際に重要な役割を果たします。

生成AIからは6タイプの集中が出てきました。この6タイプを俯瞰して、今度は、6要素同士の関係を試考します。

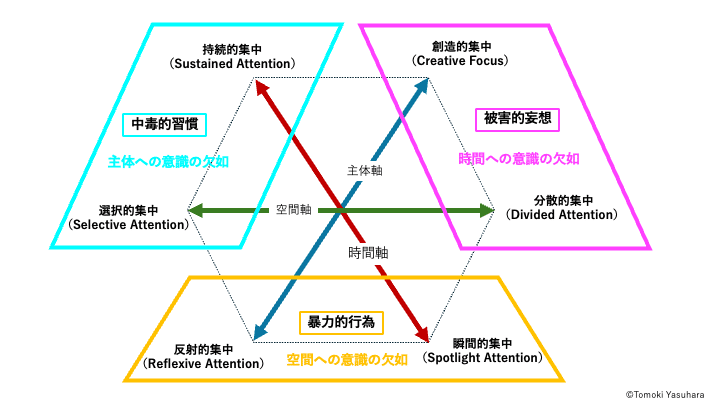

でもって、この6項目を相補性の観点でセットにして並べ直したのが、図表313です。そして、この3軸で立体的な対称性があるとしたら、どのような3組1セットになるかを試考します。

・主体軸:創造的集中(主体「私」)ー反射的集中(主体「対象」)

・時間軸:瞬間的集中(時間が短い)ー持続的集中(時間が長い)

・空間軸:選択的集中(空間を絞る)ー分散的集中(空間を広げる)

集中のタイプを、3X2=6でまとめてみました。余談ながら、3軸を平面でまとめるなら、やはり6角形ですなw。

かなり、見通しが良くなりましたね。生成AIも対称性と相補性を意識して応答しているところがあるのかな? うーん、AIの提示した1−6までの出現順がバラバラですな。どうも、相補性とは関係ない出し方を見ると、単純に世間での扱い数で決めてるような気もするし・・・。やや定番の抽出パターンかと思う。

項目の数で見ても、以前は7項目とかも何回かあったので、相補性に生成AI(少なくともChatGPT)が拘るかどうかは怪しい。もちろん、世間がテーマをどう捉えているかにもよるのだろう。

それでは、この6角形の集中タイプ図に、フロー、ゾーン、没入の3態を重ねてみましょう。

・フロー:持続的集中と創造的集中(時間軸と主体軸)

・ゾーン:分散的集中と瞬間的集中(空間軸と時間軸)

・没入 :反射的集中と選択的集中(主体軸と空間軸)

いずれも集中の2タイプで説明できそうです。マトリックスで眺め直したものが図表315です。

少し説明を加えると・・・

・フロー:持続的集中と創造的集中(時間軸と主体軸) 空間を超越する集中状態。「私」が「対象の中に入る」ので、空間を必要としない世界にいる

・ゾーン:分散的集中と瞬間的集中(空間軸と時間軸) 主体を超越する集中状態。 「私」と「対象」が溶け合う人馬一体の世界 鞍上人無く鞍下馬無し(あんじょうひとなくあんかうまなし)か?

・没入 :反射的集中と選択的集中(主体軸と空間軸) 時間を超越する集中状態。 「私」と「対象」だけのやりとりの世界 対象への反射、対象の選択だけが繰り返される 時間が排除されて「時を忘れる」状態

さて、集中のタイプわけでは3態は同じ段階にいるように見えますが、生活の上での頻度的にはずいぶん異なるでしょう。ゲームや映画に没入するのは普段の生活にもある話です。一方で、自分のスキルを高めながら、難度の高いチャレンジを行い続けるフローは、一生をかけて探究するようなテーマでこそ起きます。それほど万人向けの状態ではありません。

図表316は、それを可視化してみたもの

3態には目指したい方向があると言えます。成果(アウトプット)を期待しない没入から、成果につながるパフォーマンスになっているゾーンへ、そして、プロセス自体を楽しみながら成果に向かうフローへという生活の変容です。その様子は、受動的集中から能動的な集中に形を変える姿と試考できます。

・フロー:内的動機主導で能動的集中を増やす。生涯テーマを見据えて、スキル&チャレンジをそれぞれ意図的に深めていく。

・ゾーン:内的・外的動機の両立で能動的集中と受動的集中の両方を一体化させる。内省を習慣化して、徐々に内的動機の言語化を高めていく。

・没入 :外的動機主導からの離脱を進める。刺激やメリットで起きるような集中をほどほどに抑えて、没入機会を回避していく。

没入からゾーンへ、ゾーンからフローへ向かう生活習慣。

◼️「集中力」の全てが望ましいわけではない

望ましい集中力の話には、その反対もあるはずです。むしろ、どんな人の特性や状態にも陰陽があり、「望ましい」があるなら「望ましくない」があるはずとします。

では、どのような不具合をきたすような集中力があるのかを6角形の図から試考してみましょう。

生活での好ましくない状態の代表的なもの、不具合の3態です。どうも、望ましくない集中力の発揮は、先に出した3態のすぐ隣にありそうなのです。

・暴力的行為:パワハラや暴言なども反射的集中で起きます。相手が・・・したことへ、瞬間的集中が起きるのです。それがイライラとなって反射的集中が作るエコーチェンバーで増幅して、脊髄反射で出ていく行為を考えると、極度に意識が集中していることは確かです。

・中毒的習慣:ギャンブルも酒も選択的集中が、普段の意識を常にギャンブルや酒に向かわせます。一旦始まると、今度は持続的集中が止めたくない理由や状況に意識を向けます。「もうちょっと、もうちょっとで止めよう」みたいな。

・被害的妄想:「みんなが陰で私の悪口を言っている」なんて思うためには創造的集中が必要です。妄想は一種のクリエイティブな作業だからです。これが「あの件と、あの件を私のせいにしているからだな」などと繋げるためには、適度に分散的集中から思いつくものを集める力が必要です。

こうやって押し込んでみたかったのは、集中力の使い方は紙一重で、生活に好ましくもなり、その反対にもなるんだってことです。無条件に集中力を礼賛するのは控えようと思うのです。特に親としてだけどw

続けます

この「好ましくない3態」をマトリックスにしてみました。好ましい状態が超越なら、好ましくない状態は欠如と試考しました。図表318

3軸の観点で、好ましくない集中の状態が、どのようになれば改善できるかを試考してみます。集中自体が問題を引き起こしているので、集中の逆の弛緩が必要だろう。で、どういう弛緩が有効そうなのかを加筆しました。

暴力的行為は空間軸の欠如です。対象と近すぎるのです。よくある怒りの鎮め方が、「その場から離れること」と言うの空間の欠如からも同意できます。

つまり、この状況からの離脱には空間的弛緩が必要なのです。例えば、居場所を変えたり、広げることで空間を緩ませる方向

中毒的習慣は主体軸の欠如です。のめり込む私は中毒(ギャンブルや酒)の対象と一体化しているので、まずは、主体を作り直します。「ギャンブルが私には必要なんだ、それを認めよう」「お酒が私を救っている部分もある、それを理解してあげよう」みたいなアプローチ例は、この延長線上です。

この状況からの離脱には主体の弛緩が必要なのです。例えば、溺れる私、反省する私だけでなく、受け入れる私、傍観する私まで、私を広げる方向

被害的妄想は時間軸の欠如です。今ここにいないのです。Aという事実、Bという事実、Cという可能性は、すべて今を捨てて頭の中で再現したものです。今という時間が決定的に足りないと言えます。

この状況の離脱には時間の弛緩が必要です。過去と未来への集中状態に気づく。例えば、今ここに意識を向け、食べる、風呂に入る、歩く、その行為一つ一つに意識を向ける方向

これらを加筆してまとめてみたのが、下記の図表319です。

集中力は、好ましい状態に導いてくれることもあれば、好ましくない状態を加速させることもある。この点を集中力の組み合わせ違いを使って、同じマップに可視化してみました。

娘「集中力には自信があります!」

父「うむ、クラリネットも小説も、やってる姿にガッツを感じる。集中してるって、オーラ出てるもんなー」

娘「若いエネルギーを使ってますから」

父「ほほう。それに弛緩するのも上手そうだしな。特に勉強の方は、積極的に集中しないようにしてますよね」

娘「若いエネルギーを節約してます!」

番外編の「集中力」はこれでおしまい。シーズン8もネタがあるわけでもないので、いつもながら、どうなることやらです。

でもって・・・。

Go with the flow.