カッコ良い森づくり

大学院2年目の今年も、色々な分野でご活躍されていらっしゃる、大変魅力的な方々に講義にお越し頂き、貴重なお話をお伺いしてます。

聞いたお話を今年も共有していきます。

2021/4/12 クリエイティブリーダーシップ特論1回目

のゲストは

林業アーティストの足立成亮さんと

林業建築家の陣内雄さんです。

お二人のプロフィールはこちら

山遊びの減少と増える獣害

昨年、

僕は千葉県大多喜町の産学PJに参加してまして、

今でもちょくちょく大多喜町にお邪魔してます。

で、その時から地域の課題として伺っている、

山に入る人が減っている

ということ。

昔は山遊びとかで子供も大人も山林に入っていくということが多かったそうなのですが、最近はめっきり減っていて

また、林業に関わる人達自体が減っているので、より山に入る人が減っていると。

で、それで何が起きているかというと、

獣害の増加

なんだそうです。

獣害っていうのは、イノシシとか鹿とか猿とかが、

農家の畑を荒らしちゃうってことですが、

人が山に入らなくなったことで、獣と人間との生活境界線が崩れて、

どんどん人の生活エリアに出てきちゃっているらしいんですね。

で、獣害が増えると、農家の収入が減少して、農家廃業して、畑が耕作放棄地になり、そこが獣の新しい生息地になってしまう...みたいな悪循環が起きているそうです。

カッコいい道を、作る

で、そんな話を聞いていたので、個人的な課題感として、

どうしたら人が山に入るきっかけを増やせるだろうか

みたいなことを考えていたので、

そんなタイミングでお二人のお話をお聞きできたのはよかったです。

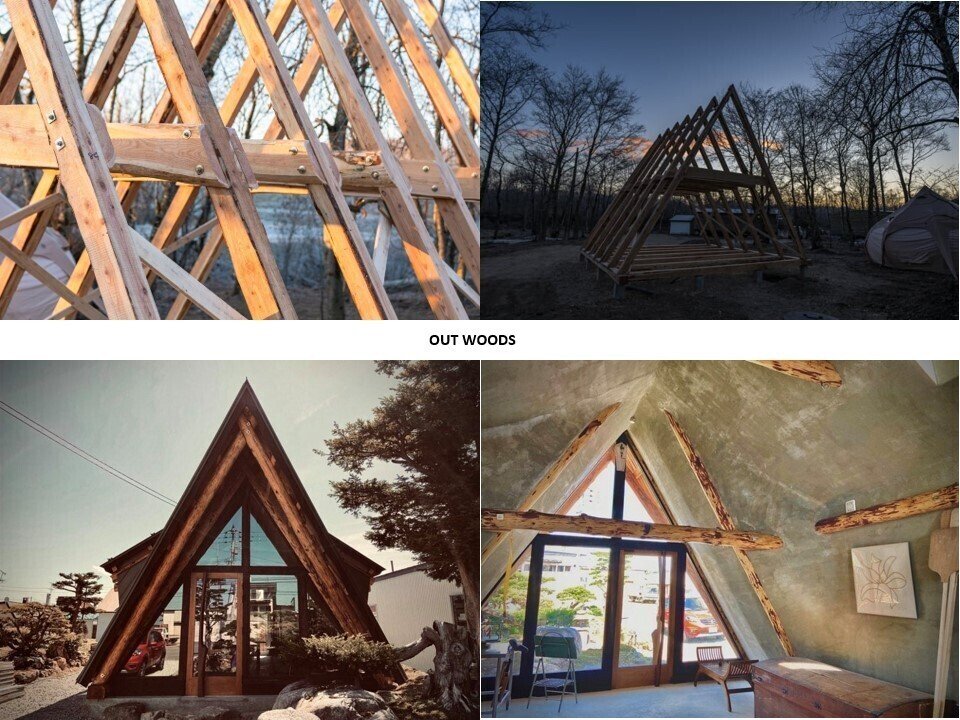

お二人は"out woods"というユニットで、北海道で活動されてます。

主に山林の調査や、道作り、間伐を手がけてらっしゃるそうなんですが、単に木を切って、それを売るという活動ではないんですね。

”カッコいい道を作る”

そう足立さんはお話の中で仰ったんですが、実際にその風景を写真で見せてもらいました。

これは!

って感じで、もう語彙力なくてあれですが、

「ああ、行ってみたいな」

って思う、魅力に満たされていて、語らずともその説得力に圧倒されてしまう自分がいました。

写真をいくつか拝借したので、共有させてもらいます。

いやー、カッコ良いですよね。

きちんと間伐されているので、木と木の間が開いて、いい感じに光が差し込んできていて、神秘的な雰囲気ですね。

悪い森とは?

上の森を見ていると、綺麗だなぁって思いますが、

逆に綺麗じゃない、カッコ良くない、悪い森って何?

みたいなことを思ったのですが、

次の記事がとても参考になります。

この記事自体は林業の課題について触れてくれているのですが、

東京チェンソーズの青木さんが、以下のように「悪い森」について触れています。

「日本の島ができて以来、一番ボリューミーな森がある」と青木さんは言う。第二次世界大戦で焼け野原となった日本は、戦後、森林を大量に伐採し、住宅を建設した。今、その後に植えられた木が樹齢60~70年となり、使い頃だ。しかし、木材価格が低迷し、林業に従事する人が減り続けるなか、その豊かな資源は放置されている。

青木さんは、檜原村小沢地区にある杉林を案内してくれた。

「ここなんか、最高に悪い山ですね……」

森の中は真っ暗。木々が密集し、上層部で枝が重なり合って、蔓が巻き付いている。下層部には植物がほとんど生えていない状態で、地肌がむき出しになっている。地肌は土ではなく砂利ばかり。多くの倒木も目に付く。木が密集して蔓でつながっているため、1本倒れると、連鎖的に複数の木が倒れてしまうのだ。

「“緑の砂漠”といいます。空から見た時は緑豊かな森に見えるけど、中に入ると林床は砂漠状態なんです」

緑の砂漠を放っておくと、川下の大都会の人々にも大きな影響をおよぼす。森に保水力がなくなるため、降った雨が一挙に川に下り、洪水の原因になる。荒れた森を放置すると、台風や集中豪雨の被害が拡大するのだ。

ということで、普段生活していると、こういうことに気づかないのですが、山林問題というのは結構大きな社会課題だということがわかります。

北海道ながらの、持続性のあるカッコ良い森づくり

ここまでのを整理すると、

山に人が入らない理由

① 木を切る人の減少 / ② 山遊びの減少

上記課題の対処

<木を切る人を増やすためのアプローチ>

木材の高付加価値化、林業の稼げる職業化 (東京チェンソーズ)

<山遊び、山に入る人を増やすためのアプローチ>

カッコ良い道づくりと林業アートや各種イベント開催による市民のアトラクト (outwoods)

ということなのかなと、思いました。

ただ、今回新しい気づきとしては、地域によって課題感が異なるということで、足立さん・陣内さんが働く北海道は他の地域とは少し事情が異なるようです。

元々、北海道は自然豊かな地域ということもあり、

林業を含む一次産業が地域経済を支えてきたという歴史があります。

これまでの北海道の林業は、「とにかく多く木を切って、たくさんの売上をあげる」という感じで、山林の保全や持続性については二の次という感じだったそうです。

上述した東京チェンソーズの語る"切られない木々で満たされた悪い森"という状況とは違うようで、むしろ北海道の山林は"切りすぎてきた"ということのようです。

売り物にならない木を、資産として使う

で、足立さん・陣内さんが取り組んでいらっしゃるのは、

商売にならない、市場に出回らない木材の活用

だそうです。

例えば曲がっている木や、太さが足りない木なんかは、

普段は住宅の資材としては活用できないことから、通常は砕いて紙の原材料になったりだとか、バイオマス発電に活用されたりということで、そういった木はとても廉価に販売されてしまうそう。

それを陣内さんはあえて住宅用として活用し、家を建てるなどの取り組みをされています。

立派ですよね。てか、マジでカッコ良い、、、

うまく使えば、ちゃんと成り立つし、

そうすれば必要以上に木を切らなくても良いということなんでしょうね。

まとめ

ということで、思考がうまくまとまらないですが、

思うのは

結構まじめに考えるべき社会課題的なことも、

やっぱりデザインやアートといったアプローチを活用することで、より多くの人達に興味関心を持ってもらうきっかけになるし、皆が楽しくワクワク取り組めるものになるなぁということ。

そして、一見役に立たないようなモノや資源だって、工夫すればどうにかこうにか使えるし、その分環境負荷を下げることにもなる。やっぱり忘れがちな「もったいない」を再認識しますね。

自分の活動にもこれらの要素を加味していきたいと思う、そんなお話でした。