南欧風の街並みを抜け、たどり着いた先に南房総の神々が集まっていた。〜青春18きっぷ房総エリア巡り③

和田浦→館山418円

和田浦駅での途中下車を終え、館山へ。

異国感あふれる駅前にテンション上がる上がる。笑

どうやら計画的にこのあたりはヨーロッパ風の開発がされたらしいのです。リゾートタウンとしての方向性があったようですね。

さて、降り立って何をしようか。既に14時近い。

お昼をここで食べようと思っていたが、思いの外歩き疲れていたので、ひとまず体を休めようとイオンに向かう。

が、その前に。と思い、イオン側に大きめの神社があったので、そこを目標にして進む。

駅から少し離れるとそこは日本の田舎道。

ヨーロッパ風もいいけれど、こうした景色も落ち着くものです。

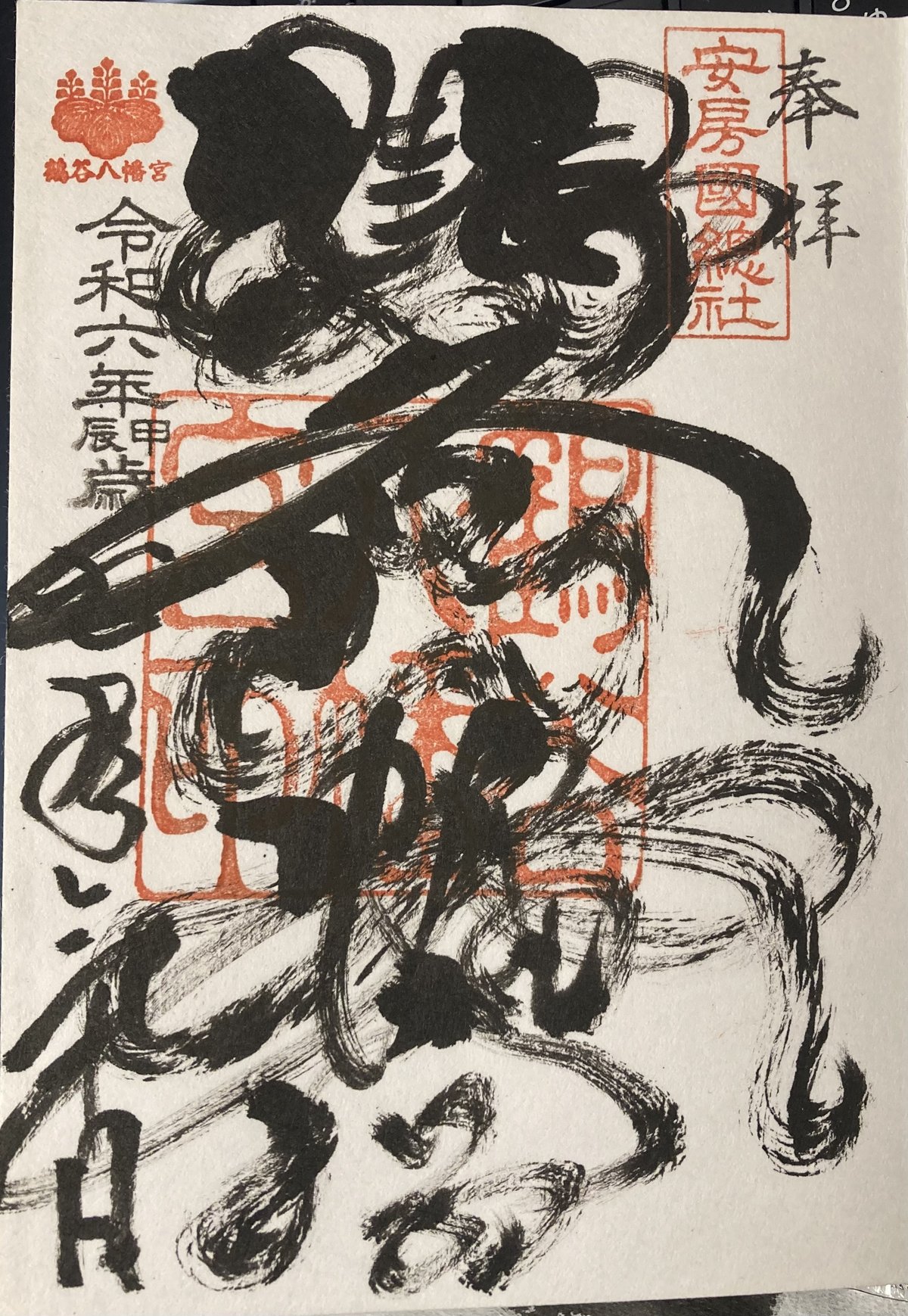

鶴谷八幡宮

ここまで約30分。よく歩いた。笑

安房国総社の八幡宮。

丁寧に書かれた社号標は明治神宮宮司伊達巽氏のもの。

鳥居をくぐると鎮守の森に向かってとにかく長い参道。

参道右手には忠魂碑がある。ちゃんと調べていませんが、きっと第二次世界大戦以後に作られたものでしょう。

参道に立ち並ぶ3基の碑

左手には3基の碑が並んでいる。

ここに並んでいるのは向かって左から

・鵞堂小野先生之碑 中村春堂書

・征清記念之碑 日下部鳴鶴書

・日露戦争記念碑 大山巌書

となっている。

鵞堂流として実用書の天下をとった小野鵞堂先生の顕彰碑と明治の大家、日下部鳴鶴先生の書が並んでいる。

これをみて疲れがそれまでの疲れが吹っ飛んでしまった。

特に調べて巡る旅をしてないからこその突然の出会い。これがたまらなくいい。

境内にて

さて、拝殿に向かってみよう

拝殿で参拝して上を見上げると「百態の龍」と名付けられた龍の彫刻が。

中心の龍の周囲に54態に及ぶ龍の姿が刻まれている。説明書によると後藤利兵衛橋義光の作。

今にも動き出しそうな龍がそれぞれに踊る迫力に圧倒される。

拝殿脇にはそれぞれ社がある。さすが総社の神社。安房国中の神々がここにいると思うと感銘である。

さらにその右脇には安房神社の遥拝殿がある。ちょうど真南に当たる位置にあるのが、安房神社。

こちらの鶴谷八幡宮が県社に対し、安房神社は官幣大社。

そういう格で括るものでもないと思うが、安房国の人にとってやはり、中心は安房神社であったことを物語る。

行政府自体は鶴谷八幡宮そばにあったようなので、当時の人々はここから安房神社に願いを届けたのだろう。

立派な神明造りである。

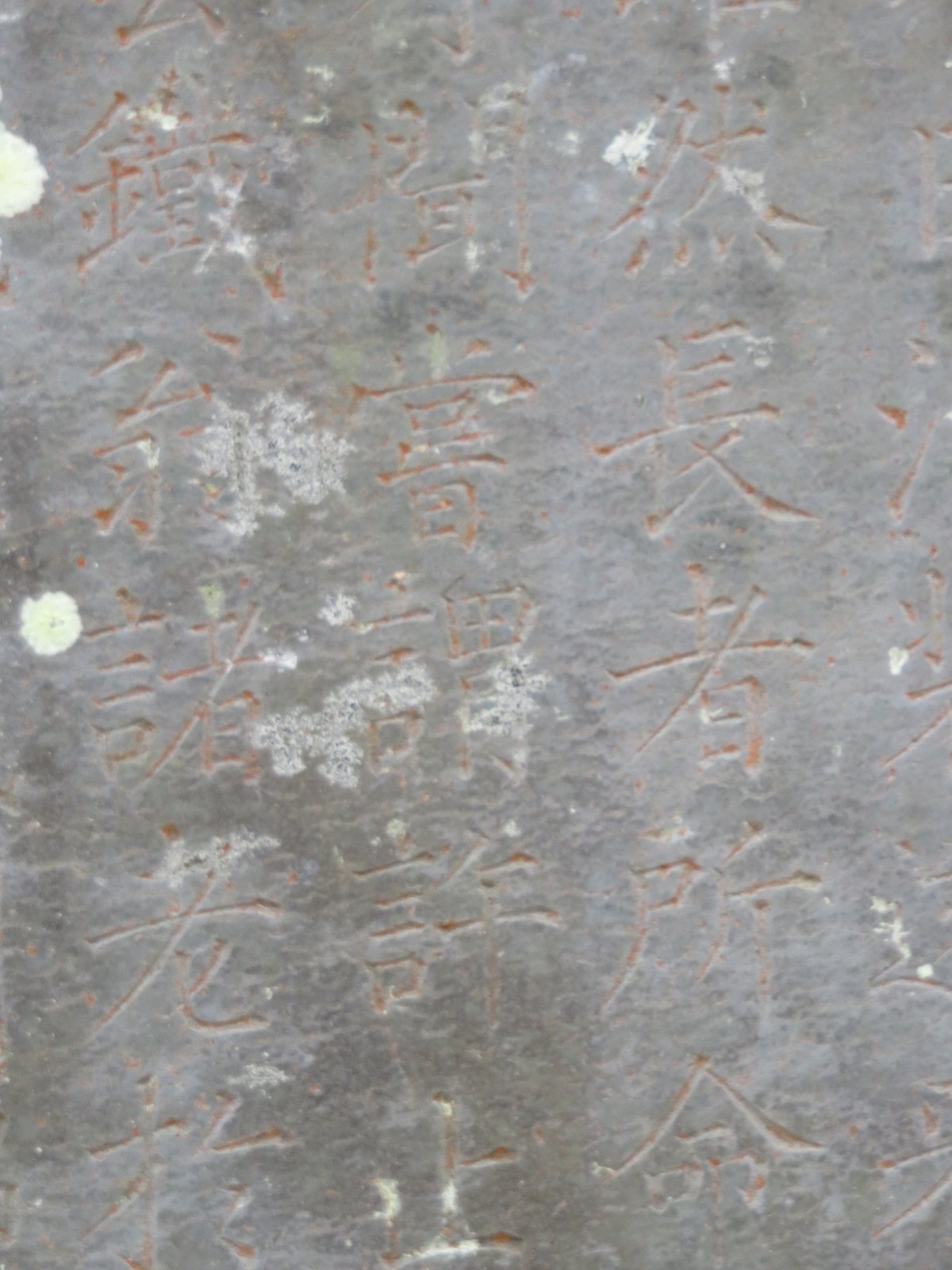

その側に石碑が一基。彫が浅く、長く風雪に耐えてきたためか、表面は摩滅して読みづらくなっているが、関雪江の書。

巻菱湖の書風を学び、一派を立てたとされる。この碑の字は結構(字の形)もしっかりしていて伸びやかで嫌味がない。

よく見ると字が赤い。元々は朱で彩色されていたのかもしれない。

なかなかの見応えである。

さて、拝殿左には若宮八幡宮がある。

由緒は石に刻まれている。末社の由緒を石で記しているのはなかなか珍しい。

碑文は酒井泰二宮司によるもの。

さらにその側には東郷平八郎による日露戦争の紀年碑がある。

渋さが光る。

入り口付近にはこれまた珍しい、万葉仮名で書かれたと思われる碑が立っている。

あまりに面白い碑を見せてもらったので、記念に御朱印を頂いた。

小野鵞堂先生の碑がなぜここにあるのか聞いてみたが、それは分からなかった。

これから遅めの昼食を食べ、運良くきたバスに乗って館山を後にした。

参考文献

『日本の書 維新〜昭和初期』

いいなと思ったら応援しよう!