国会開設に関与した翁の碑〜諏方神社②

前回に引き続き、佐渡の諏方神社にある碑をみていきます。

前回の投稿はこちら

この神社には碑が2基あり、どちらも明治の大家、日下部鳴鶴の書です。

『佐渡碑文集』によると、元々は別のところにあった碑であるそうです。

はじめに「朔汀若林翁碑」をみましょう。

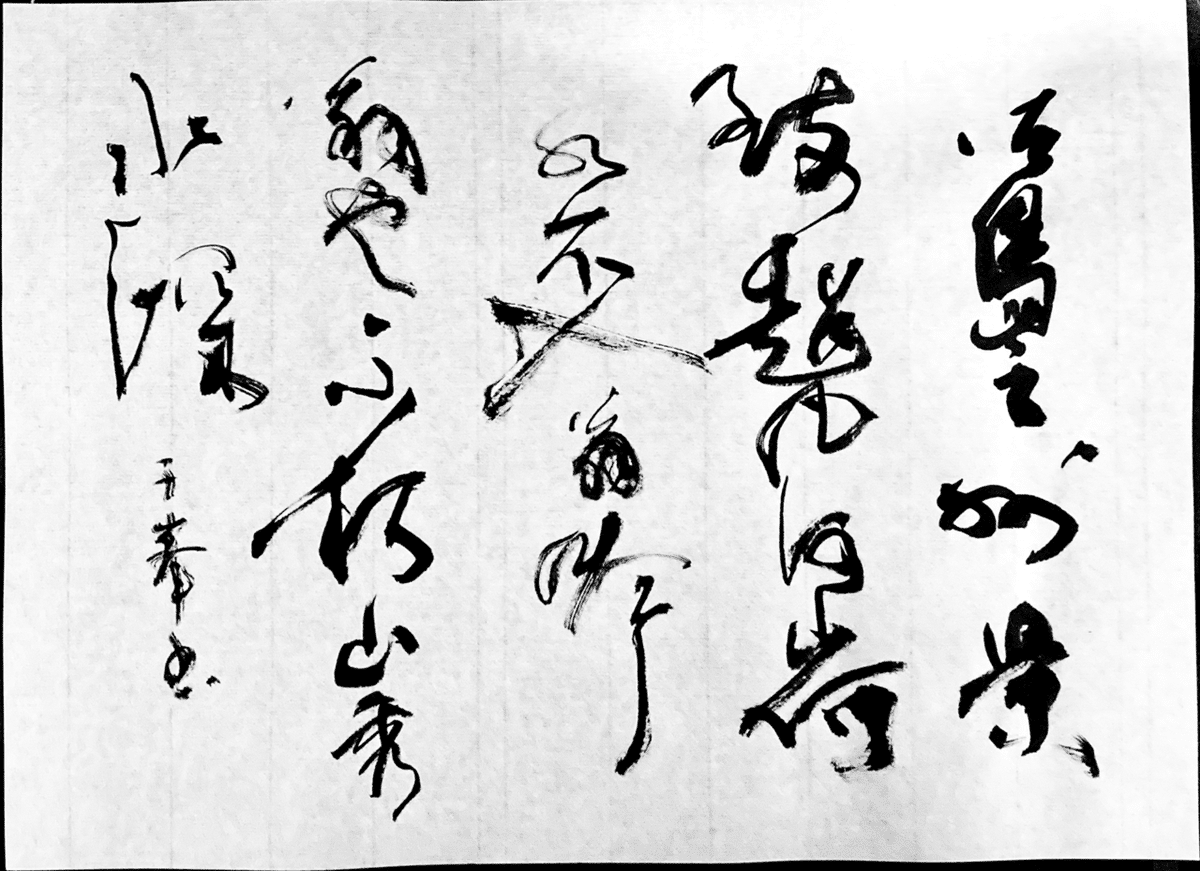

本文は日下部鳴鶴の書です。

起筆を鋭く立てて書く筆法で表現されています。

鳴鶴先生らしい安定した結構で字粒が小さいながらも存在感があります。

大正7年の書ですので、だいぶ晩年の書になります。

もう一方の書がいかにも鳴鶴風のやや平べったい結構でするどい筆致で書かれているのに対して、こちらは四角の中に配字をし、晩年らしい落ち着いた線となっているようにみえます。

石工も丁寧に深く薬研彫りして筆跡を追っています。よくよくみると、鳴鶴先生の書き順に従って刻しているのもわかります。

鳴鶴先生は自分が認めた人でないと彫らせなかったとの話があるくらいですが、筆跡の雰囲気が存分に残っている碑は観ていて楽しいものです。

書者と刻者の息遣いが聞こえてくるのも石碑の魅力の一つですね。

では、碑文をみていきましょう。

朔汀若林翁碑(碑額)

従二位勲一等男爵野村素介篆額

佐渡詞藻之士。昔有鈴木北湖円山溟北。継其遺響者。実為朔汀翁。是以文人墨客往遊者。必以翁為東道。甲午秋余亦訪之。会臥蓐。介其子剛。投名剌去。而翌春則翁終亡。嗚呼惜哉。翁諱威。字子厳。若林氏。朔汀其号。夷湊人。父名玄益。母石塚氏。世業医。弱冠遊京師。受学大沢鼎齋。学詩遠山雲如。既帰。業余教授子弟。咿唔之声琅琅盈門。港内漁商雑居。少知文字者。自此風俗一変人才輩出。明治五年為歌代郷黌教師。徳望益高。十二年為国会開設請願委員。十八年諭富豪秋田氏。創設汽船会社。航路日開。二十八年乙未三月三日病歿。享年五十有四。葬勝広寺先兆。配小池氏生一男二女。男即剛。嗣家業商。翁為人真率。不修邊幅。嗜詩如命。尤長七絶。遺稿蔵家。頃門人相謀。欲建碑表其徳。来乞銘。余常以不見翁為憾今係辞其碑。固所望也。乃作銘曰。

佐島之州。景致超凡。何山何水。不入翁吟。翁也不朽。山秀水深。

従三位勲一等文学博士三島毅撰

大正七年五月 正五位日下部東作書 小林羣鳳刻

佐渡の詞藻の士には、昔に鈴木北湖・円山溟北がいる。その遺響を継ぐものは、ただ朔汀翁だけである。ここに文人墨客の往遊するもの、必ず、翁のためにご馳走する。甲午の秋、私はまた、この人を訪れる。たまたま床に臥していた。その子、剛をかいして、名刺を渡して去る。そののち、翌春に翁は亡くなってしまう。ああ、惜しいことだ。

翁の諱は威、字は子厳、姓は若林。朔汀はその号である。夷港の人。父の名前は玄益、母は石塚氏。医者をしていた。若い頃にみやこに遊び、学を大沢鼎齋、詩を遠山雲如に学ぶ。帰郷してからは子弟に教授していた。本を読む声は朗々と門まで響き渡る。

港内は漁商が雑居し、文字を知る者が少なかった。これより風俗を一変させて人才を輩出した。

明治5年、加茂歌代の学校の教師となり、徳望ますます高くなる。12年に国会開設の請願委員となる。18年富豪秋田氏に諭され、汽船会社を創設。航路を開く。28年3月3日に病気で亡くなる。享年54歳。勝広寺の前に眠る。配偶者は小池氏、一男二女を生む。長男の名前は剛、家業を嗣ぐ。翁の人となりは真率にして、辺幅を修めることなく、詩を嗜むことに命をかけた。最も七絶を得意とする。その遺稿が家にある。この頃、門人がお互いに、碑を建て、その徳を表そうとして、私(三島氏)のところに来て銘をお願いされた。私は常に翁に会えなかったことを遺憾に思っており、今、その碑の辞に関われるのはもとより望むことである。銘を作っていう。

「佐渡の島は景色がはるかに抜き出ている。どんな山水でも、翁が詩境に入らないことはないだろう。翁は不朽、山は秀でて水は深く潜り込む。」

文中に出てくる偉人の略歴をまとめてみます。

鈴木北湖:夷町の人、通称:彦左衛門。名:有弘。字:子裕。詩と俳諧を得意とした。天明8年73歳で没する。(佐渡先哲遺墨)

円山溟北:名:葆。字:子光。通称:三平。丸山学古の嗣子(後継者)。両津の人。亀田綾瀬門下。明治25年、75歳没。相川愛宕岡に眠る。

(佐渡先哲遺墨)

大沢鼎齋:1813-1873 江戸時代後期の儒者。文化10年生まれ。山口菅山に学ぶ。明治6年4月24日死去。61歳。京都出身。名は敬遇。字(あざな)は季徳。通称は雅五郎。著作に「近思録詳説」など。

(コトバンク・デジタル版 日本人名大辞典+Plus)

遠山雲如:没年:文久3.5.16(1863.7.1) 生年:文化7(1810)

江戸後期の漢詩人。本姓は小倉氏だが,母方の姓遠山氏を称した。名は初め有孚のち澹,字は初め子発のち雲如,号は裕斎。江戸の町人小倉大輔の子。少年時代より詩を好み,大窪詩仏や菊池五山など詩壇の大家のもとに出入りし,神童と評された。詩集に『雲如山人集』『墨水四時雑詠』などがある。

<参考文献>前田愛「雲如山人伝」(『幕末・維新期の文学』)(揖斐高)(コトバンク・朝日日本歴史人物事典)

両津港は漁師町であり、文字が読める人が少なかったのを一変させて人材を輩出した人物が朔汀翁です。性格は磊落(率直であけっぴろげ)な人物であったと記録が残っています。

また、板垣退助の自由民権運動に賛同し、国会開設の請願委員となるのと、現在の佐渡汽船となる越佐商船株式会社(昭和7年に買収された)の設立を行ないました。

漢詩の七絶を得意として、氏が詩境に入らないことはなかったと銘に謳われています。

「景色を観て唄えないものはない」とまで言われる朔汀翁も素晴らしいですが、それは佐渡の景色があってこそだと書かれているとおり素晴らしい景色が並びます。

宿根木で見た景色を思い出しながら書いてみました。

碑文を読んで共感したところを自分なりに書いてみるのは記憶にも残って楽しく書けます。

もう一つの碑はこちら

上の画像程度の画素数ですが、一覧できるようにPDFでまとめました。

応援して下さる方などいらしたらご購入頂けますと嬉しいです。

ここから先は

¥ 100

この記事が参加している募集

気に入っていただけましたらサポートよろしくお願いします。幅広い地域の碑を探しに出掛けるのに使わせていただきます!