【ニッポンの世界史】#32 少女漫画がひろげた世界史の担い手:『ベルサイユのばら』を中心に

歴史学、Podcast、カルチャー、大学受験、ネットミーム、YouTube、歴史教育、非歴史学者による一般書…さまざまな場に分断されつつ、多様なイメージで語られる「ニッポンの世界史」(日本における世界史受容のあり方)とは、一体何なのか?

日本に高校の科目として「世界史」が設置された1949年を起点に、再定義されつづける「世界史」の正体を "公式 / 非公式" 世界史を越境しつつ追う、世界史批評の試み。

はじめに結論から。

少女漫画『ベルサイユのばら』が、世界史をコンテンツとして楽しむことのできる広汎な読み手を育て、歴史の関わり手を男性だけでなく女性にひろげる役割を果たした。

今回ここで述べるのは、たったそれだけです。

***

歴史を物語として楽しむカルチャー

歴史を物語として楽しむ行為自体には、口伝えの伝承や軍記物語など、それこそ長い長い歴史があるわけですが、日本ではとりわけ近世以降、商業的な出版や演劇、講談を主要なメディアとして、たとえば『三国志演義』の二次創作や、東シナ海を舞台とし鄭成功が活躍する『国性爺合戦』といった国外にまつわる物語が人気を博すようになったことが重要です。

江戸時代の東アジア諸国は、政治経済的には「鎖国」(海禁)の状況にあったわけですが、文化的には国境をこえるトランスナショナルな活況を呈していたわけで、現代の東アジアのエンターテイメント産業にも通ずるところがあるように思います。

ただ、人気のあった作品は、史実に迫るというよりは、教訓的、浪花節的、義理人情に関わるようなお話がほとんど。この連載でも以前、1950年代から忍者ものの小説が流行り、それをモチーフとした漫画が読まれたことについても述べましたね。

そうした状況に新風を吹き込んだ作家に、松本清張や司馬遼太郎がいたことも挙げました。

とくに司馬は、直接史料を引用しながら「余談」を交えつつ、そこから読み取れる解釈を、まるで授業のように読者の前で開陳する方法論をとり、サラリーマンの通勤駅間の細切れ読書の友としての役割や、組織内での振る舞い方(あるいは、異能の個人が脱組織的に活躍する物語から得られるカタルシス)をサラリーマンに講じる役割を果たしました。

こうして戦前の歴史をモチーフとする物語とは一線を画する「歴史小説」というジャンルは、ほかの書き手とともに多くの読者を獲得し、1970年代には関連雑誌も売れ行きを伸ばし、いわば「大衆歴史教養主義」というべき現象を生み出したのでした。

歴史の関わり手は、男か、女か

ただ「大衆」といっても、その受け手の多くはサラリーマンを中心とする男性です。

歴史の語り手や受け手として女性はあまり想定されていないわけです。

戦国武将や幕末、戦中・戦前の軍人を描いたものなど、コンテンツの対象となるものも、武勇や男らしさが重視されるものが中心でした。

また、物語の舞台の多くは北海道と沖縄を除く日本に置かれていました。

1970年代には前にとりあげたように、日中国交正常化ムードに後押しされ、中国史をとりあげた陳舜臣のような書き手や『三国志(演義)』も人気を博しますが、それ以外の地域はなかなか小説や漫画の題材とはなりませんでした。

たとえば古代ローマや古代エジプトは、ハリウッド映画では1950年代あたりから好んでとりあげられてはいた。しかし、そうした世界の地域や歴史(世界史)を、日本人作家が小説や漫画にするということは、なかなかありませんでした。

歴史を舞台に採用した少女漫画

じつは、そんな状況を、1970年代初頭に塗り替える役割を果たしたものは、「少女漫画」でした。

いちおう教科書的に説明しておけば、少女漫画はもともと週刊少年誌から派生した商業的な区分で、すでに1950年代には「なかよし」(講談社、1954〜)、「りぼん」(集英社、1955〜)といった雑誌が刊行されています。1960年代になると「少女フレンド」(講談社)、「少女クラブ」(1962〜96)、「別冊フレンド」(1965〜)と扱う雑誌はさらに増加そ、急速に存在感を強めていました。

漫画史・漫画批評の文脈において、昭和24年前後に生まれ、少女漫画にSFや異国風ファンタジーの要素をもたらし、新しい風を吹かせた一群の漫画家(たとえば萩尾望都、竹宮惠子、山岸涼子)は、しばしば特権的に「花の24年組」とくくられます。

ただし、統一したグループをつくっていたわけではなく、紆余曲折もあった彼女たちをひとまとめにし、それ以前の少女漫画史を踏まえない描き方に対して、近年は見直しもすすんでいます。

この連載は「日本における世界史」の生成の歴史を探るものですから、これ以上、突っ込んで漫画の歴史を詳細に論じることはやめにして、ここでは1960年代後半から1970年代にかけての少女漫画の動向を、おおづかみつかんでおく程度にとどめましょう。

「西洋っぽさ」の重要性

当時の少女漫画が舞台としてしばしば選んだのは、西洋、あるいは西洋っぽい異国風の場所でした。

高度成長期には、アメリカ的生活様式にいろどられたシステムキッチンや家電、洗練されたファッション、核家族を単位とするライフスタイルが、少女たちの憧れの的となっていました。アメリカで制作された「魔女もの」のテレビドラマやハリウッドの影響が大きいでしょう。

また、先ほどの竹宮の回想するように、ウィーン少年合唱団の来日公演など、ヨーロッパの文化の影響も無視できません。バレエも、「ソフトパワー」として東側(ソ連・東欧)・西側(米英仏独)ともに国家の後押しを得て発展を続け、少年合唱団と同じく1950〜60年代の国際便空路の発達によって日本の少女たちの憧れの的となりました(海野敏2023、256頁)。

また、英文学者の大串尚代は、少女漫画の作り手と受け手に共有されていた想像力のなかに、戦前以来のアメリカの児童文学文化の影響が流れ込んでいることを指摘しています(大串尚代『立ちどまらない少女たち—〈少女マンガ〉的想像力のゆくえ』松柏社、2021)。

ただ児童文学の受容においては『アンクルトムズキャビン』のように、アメリカに対する視線は、憧れ一辺倒であったわけではありません。

少女漫画から1960年代後半のベトナム反戦運動の高まりの中、水野英子がアメリカのカウンターカルチャーなどを題材にしたハイティーン向けの『ファイヤー!』(1969〜71)を発表したことも、そうした系譜の現れとみることもできます。

ともあれ、当時の子どもたち(週刊少女漫画誌のターゲットとする「少女」たち)にとって、欧米は、世界のほかの地域に比べ、あらがいようもなく強い憧れの的であったことは間違いないでしょう。

ただしここでいう欧米への憧れとは、具体的に個々の国の特徴をとらえたものというよりは、アメリカ、フランス、イギリスなどが混ざり合って形成されたものでした(注)。

(注)このことは、後述の「ベルサイユのばら」の宝塚歌劇版が、ブロードウェイ仕込みのダンスの技術、「歌舞伎が基本」という小林一三の理念や長谷川一夫の演出、ロココ調のベルサイユやパリの街路といったフランスのイメージのハイブリッドによって成り立っている(=実在のフランスそのものではない)ことにも象徴的にあらわれています(北村卓2014)。

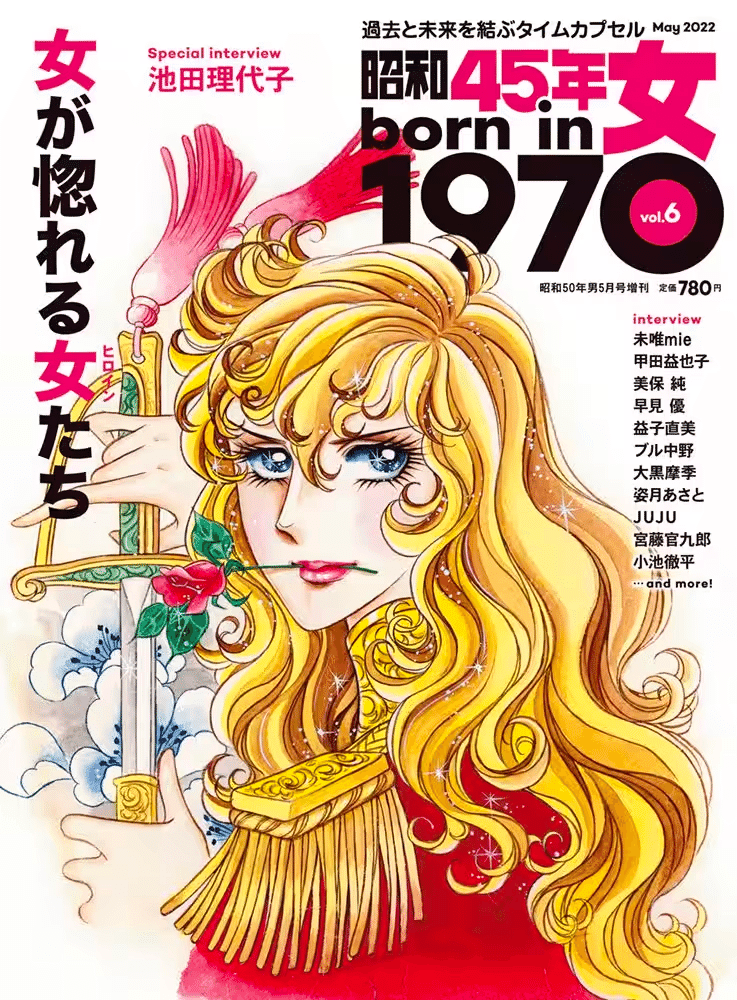

『ベルサイユのばら』の成功

漫画家・池田理代子が『ベルサイユのばら』の執筆を思い立ったのは、高校のときに読んだツヴァイクの『マリー・アントワネット』(岩波文庫)の伝記を読んだことがきっかけだったといいます。

池田はアントワネットの気高い姿勢に胸をうたれ、いつか漫画化したいと思い立ち、長年温めた末ようやく連載にこぎつけます。

当初編集部は、歴史ものが少女漫画誌で流行るわけがないと、後ろ向きであったようです。

しかし連載がはじまるや、たちまち『ベルばら』人気は加熱。1970年代初頭にジャンボ機によるヨーロッパ就航便が登場し、海外旅行が以前よりも身近に感じられるようになったことも、それを後押ししました。

「人気が出なければ連載をやめる」との編集部との約束を背水の陣としつつ、池田は読者の人気に最大限応えようとします。設定の変更や追加は連載漫画家にはつきものではありますが、たとえば当初は端役であった男装の麗人・オスカルが、主役級に押し上げるよう変更されたのも、それによるものでした。

オスカル自体は架空の人物です。

しかし、読んでいるうちに、読者は本当に革命期のフランスを、主人公たちと一緒に経験しているかのような気持ちになる。

当時メディアに引っ張りだこであった池田が各所で述べていたように、『ベルばら』の最大の魅力は、「当時、史実に基づいた真正面からの大河歴史ものは、少女マンガでは初めてでした」と述べるように、その「史実へのこだわり」にありました(藤本2010)。

しかし、のちにさまざまな媒体で、女性が歴史漫画を描きヒットしたことに対して、史実との整合性や貴族の目線からしか描けていないといった内容面のみならず、女性であることの属性に関する嫌味を云われたと振り返っています。これに対して池田は「私は「貴族」をかきたかった」とばっさり(『歴史地理教育』310号、1980年、8頁)。

たしかに宮廷を中心とする描き方であるものの、物語を通して階級ごと、職能ごとの世界に分断されていた当時のフランスの「全体」にどっぷり浸かることができるのは、池田が「フランス革命を描く時に、王室や貴族のことだけ、または市民のことだけを描いているわけにはいかないですから、どちらの視点も必要だった」と語るように、「高貴な貴族の世界」と「力強く生きる民衆の世界」のふたつの世界をオスカルが行き来する、たくみな「三層構造」をとったからにほかなりません(池田2016、4頁)。池田はルフェーブルの『フランス革命と農民』をはじめ、当時読むことのできたすべての文献に当たったとも述べています(史実をおさえつつも、創作の自由をつよく主張する点は、同時期の1970年代に旺盛に作品を発表し始めた小説家・塩野七生の論壇やメディアでの対応ともよく似ています。これについてはのちのち論じたいと思います)。

アントワネットに親愛と同情を寄せながらも、もはやとどめることのできない人々の力が奔流のように社会を転換させる暴力となって現れた革命の全体像が、それぞれの身分の人々の「意志」を通して浮かび上がる。そんな『ベルばら』は、いまだに少女漫画の金字塔としての評価を揺るぎないものとしています。

『ベルばら』に対する教育界の反応

漫画イコール「悪書」との決めつけがまかり通っていた時代です。当時の論調としては、「ベルサイユのばら」のような教育的に良い漫画「も」ある、とするか、あるいはやはり漫画なのだから子どもから遠ざけるべきだというものがほとんどでした。

しかし、『ベルばら』は西洋史の花形、フランス革命を扱っている。子どもたちの関心も高い。

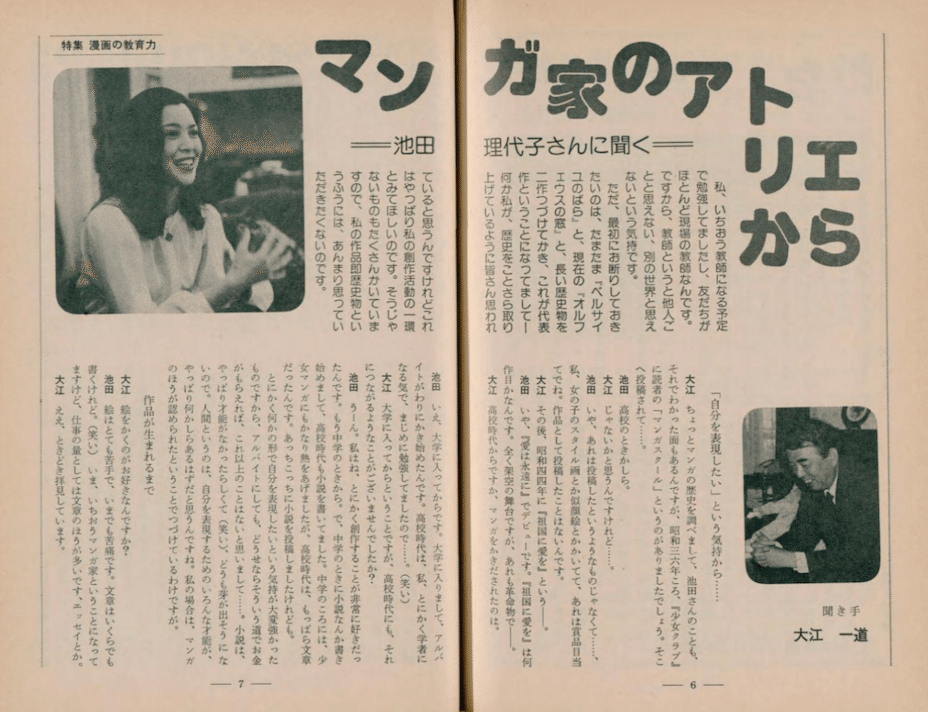

社会科教育雑誌の『歴史地理教育』がようやく『ベルばら』をとりあげたのは、1976年10月刊行の第255号のこと。歴史教員として多くの著作を手掛けた大江一道(1928〜)による論考でした。

1974年にはじまる宝塚版『ベルばら』が生徒の間でも盛況であるたことをみて、大江は「われわれが毎年バスチーユ牢獄襲撃の場を教えても、生徒に涙を流させるほどの芸当はできないのだから、ここはやはりフィクションのつよみというべきだろう」と書きます。

しかしこれは単純な「敗北」宣言ではありません。

平等な「黙禱」の先に、歴史教育を位置付ける

歴史的にみれば、マリ・アントワネットの評判はすこぶる悪いものでした。彼女を「階級の敵」「大悪人」として描くこともできます。しかし、池田はそれをしなかった。

もちろんこの見方は、池田が没頭したツヴァイクの見方の影響によるものでしょう。

たいていの場合と同じく、ここでも魂の真実は中間あたりにある。マリー・アントワネットは王党派の崇める気高い聖女でもないし、革命派が罵る娼婦でもない。平凡な性格の、ごくありふれた人間であり、特に賢いわけでも、ひどく愚かなわけでもなく、火でもなければ氷でもない。善を行なう特別な力も持っていないし、悪を働く強い意志もなかった。過去、現在、未来、どんな世にも存在する凡人でしかなく、悪魔に魅入られることもヒロイズムへの意欲もない。一見すると、とうてい悲劇の対象とはなりえないような女性であった。

大江はアントワネットが、その最期に断頭台のまえで「フランス王妃らしい、覚悟の落ちついた足取りであったことはたしかなのであり、それぞれの死者の記憶を尊重することは歴史家の義務だ、と言ったミシュレーにしたがえば、この王妃にたいしても、ロベスピエールやサン・ジュストと同様に、黙禱を与えることはゆるされてよいだろう。歴史からなにを学ばなければならないかは、そのさきで始まることではあるまいか」とし、子どもたちが『ベルばら』を通してアントワネットに寄せる視線も、この「黙禱に近いものだ」と見抜きます(大江、36頁)。

「だから、この黙禱のあとで、あらためて、なぜフランス革命でなければならなかったのかをかれらが考えなおすことができたとき、このマンガが分析している政治や社会の構造、要所々々に登場させている人物やその思想——たとえばロベスピエールやルソー——が、ふたたび、新しい照明に照らされて浮かび上がってくるだろう。歴史の授業が、そうなるために役立つことだろう。」(大江、36頁)

良質な物語を、漫画だからといって退けず、それを切り口に教育に役立てようとする大江の関心は、アニメ放映(1979)の翌年の『歴史地理教育』誌上の対談に結実します。

ここで池田は、「ほんとに歴史の授業に役立つようなものを、史実に寸分たがわずかいていくと、多分つまらんものができると思うんです。やはり作者の想像力であるとか創作が入るというふうなことを、一つの価値として認めてくださらないと、あら探しになるか、間違ったことを生徒に教えることになってしまう」といい、『ベルばら』を読んでくれた小学生たちが「フランス革命に関する本を本屋で買って読んでいる」というファンレターがたくさん来ると話します。

ここで印象的なのは、大江が『ベルばら』のテーマを「男のように生きる女性」であるとみて、池田にその動機や発想を聞いている箇所です。

池田はこう答えています。

「...私の場合やはり、どうしてもね、男のように考え、男のように行動する、しかも内に「女性」を秘めている女性というのが、まあ理想の形だと思うんですね。男のように考えなくちゃいけない、男のように行動したいということは、それだけ解放されていないということだと思うのです。それは全く無意識に出てきていて、かいている途中で、「この人はこういうふうに考えるべきだ、こう行動すべきだ」となって、だんだんそうなっていく。自分で「ああ、そうなんだ。これは結局、いまの日本の置かれている教育とか、そういったあり方にかなり根ざしているんだな」という意識はもちますけれど。」

オスカルの生き方に共感する女性ファンの声を聞いて、そう感じたという池田。そしてこの問題を描くために、彼女はファンタジーやSFのような舞台ではなく、自分には実在する革命期のフランスのほうが向いていると考えたといいます。

先述したように、少女漫画が異国や異国風の舞台を描こうとするのには、当時の社会的状況が反映されていました。『ベルばら』が人気を得たのも、オスカルのなかの「男性性」にあったのではないか。そうした「ねじれた」状況への指摘があるのは示唆的です。

「花の24年組」の一人に数えられる竹宮惠子はインタビューに次のように答えています。

「当時、少女マンガの世界は、固定観念にとらわれていました。出版社の編集者は男性ばかりで、「女の子はこういうテーマや絵が好き」と決めつけていました。頼まれるのはそういう仕事ばかりでした。

そんな中で、私たちは少しずつ扉をこじ開けていきました。私の作品で言えば、少年同士の愛と葛藤を描いた「風と木の詩」、環境問題やコンピューターが監視・支配する社会を描いたSFマンガ「地球へ…」がその代表格でしょうか。

マンガで革命を起こす。私はそう決意して大学を中退し、この世界に入りました。「革命」というと過激に聞こえるかもしれませんが、私たち全共闘世代にとっては日常用語でした。何かを良くするために革命する、という意識がありました。」

ここに「全共闘世代」とあるように、1960年代後半〜1970年代初めに活躍した少女漫画家は、政治の季節を経験した世代にあたり、池田自身にも、東京教育大学(現・筑波大学)時代には学生運動に没頭し、ほどなくして離脱した経験がありました。

革命への夢から距離を置いた池田が、それでも問題意識を抱き続けたのは、男尊女卑の気風の色濃く残る社会で、窮屈な境遇に置かれた女性たち。(文春オンライン)。

池田 連載していた当時は絶対的な男性社会でした。どこにいってもセクハラがあり、原稿料も人気とかは関係なく、女性マンガ家は男性マンガ家の半分でした。

三浦(しをん) あまりにひどい話……。

池田 でしょう。それはおかしくないですかと編集長に聞いたら、「家族を養う男が高いのは当たり前ですよ」みたいな顔をされまして。そういう時代だったとはいえ、女性が軽く扱われるのも、これは女のもの、あれは男のものと分けられるのも悔しくて。オスカルが馬に乗り、剣を使い、自由にふるまう姿を描くのが、ストレス解消になっていた部分はあります。

司馬遼太郎が、自分は文化文政期を舞台とした作品など書けない。戦国や幕末に活躍し、新しい時代を切り拓いた異才を描きたいと言ったように、「激動の時代」「変革する世の中」を舞台とする物語を描いたほうが、女性の夢や可能性、今ある女性を超えるあたらしい生き方を提示することができる。

少女漫画がしばしば異国や異国風の舞台、近未来や過去を描いたのは、ひとつにはそのような事情があった。

そしてそれは、日本の女性たちが、国外の歴史(世界史)のある時代、ある国を舞台にして、物語的想像力を花開かせるという新しい道を切り拓いた、といえるのではないでしょうか。

当然、社会構造の変化とともに、その後の少女マンガ作中の女性の人物造形は時代に応じて次第に変化していくことになります。これはこれで大きなトピックでありますから、この連載でも2000年代に入ったら、いずれ考えてみたいと思います。

「異世界」とジェンダー

少女漫画の舞台として選ばれるのは、どこか「西洋的」な異国がほとんどと述べました。欧米への憧れの強かった時代を反映し、西洋の国、それも特定の国というよりは、西洋風の異国が好まれる傾向にありました。商業誌における連載漫画は「読まれること」「売れること」が第一ですから、読者のニーズにこたえるのは当然のことではあります。

たとえばすでに萩尾望都が18世紀以降の西洋を舞台に、吸血鬼伝説を題材とした『ポーの一族』(「別冊少女コミック」、1972〜76)を描いています。ただしこれは特定の事件や史実を扱ったものではありません。

先述の竹宮惠子も古代エジプトの貴種流離譚『ファラオの墓』のヒットが重要です。第1回は巻頭10ページはカラーの大型連載的な幕開け。『ファラオの墓』は舞台が西洋ではありませんが、これは編集者との打ち合わせのなかでイメージ先行で決まったもので別段の意味はなかったといいます。これもまた史実とはまったく関係のない設定でした(中川右介『萩尾望都と竹宮惠子—大泉サロンの少女マンガ革命』幻冬舎新書、2020、305頁)。

西洋が舞台ではないファンタジー的要素を打ち出したものには、このあと細川智栄子の『王家の紋章』(1977〜、秋田書店)のような作品もあらわれます(日本におけるエジプト・ブームの文脈についてはこちらの記事(【ニッポンの世界史】第14回:「大国」化する日本と司馬遼太郎の登場)を参照)。

現実の世界と関連していること自体が大切なのではありません。実際に、1960年代後半から1970年代半ばまでの少女漫画の多くは、西洋だがどこか特定できない国がほとんどでした(注1)。

先述した通り、過去の史実の題材をとることで、現実の世界とはかけ離れた物語空間をつくりだす。それが読者たちの心をとらえたのです。

やがて1980年代にかけて、少女漫画は「学園もの」が中心となり、舞台は学校やスポーツ、等身大の恋愛を中心とした日常性へと近づいていきます。

しかしそれに先立つ1970年代における少女漫画は、異質な世界を舞台とすることで、その中で登場人物どうしの情愛を、日常世界、日本社会の常識の束縛を逃れて、自由にのびのびと描こうとしたが人気を博しました。

また、先ほどのこうした西洋あるいは非西洋もののファンタジーは、『指輪物語』といった英米系のファンタジー文学の影響も受けつつ、1980年代にはとりわけ中世を舞台としたRPGの系譜へと連なっていきます。

昨今では史実重視により作品世界に説得力をもたせる向きが強まっています。とりわけ史実性を重視しながら想像力を羽ばたかせようとした『ベルサイユのばら』に、そのルーツを見ることができるかもしれません(注2)。

学問的な知見との距離はさまざまであれ、世界史の一時代やモチーフを切り取り、そこに物語的想像力を付加し、その作品世界を楽しむ消費者の形成に少女漫画の果たした役割、そしてブームの火付け役として『ベルサイユのばら』の果たした役割は、やはり大きいというべきでしょう。

(注1)1970年代には海外旅行が必ずしも手の届かないものとなっていたのを背景に、特定できる国も増加しますが、その多くはアメリカやフランスに偏っていました(増田・猪俣によると、池田が「ベルサイユのばら」「オルフェウスの窓」を連載し米・仏の多い『マーガレット』、それに対しヨーロッパが少なくアメリカの多い『フレンド』、1970年代後半からは架空の国が増加する『週刊少女コミック』—といったように、雑誌ごとのイメージにより性格は異なる)。リアルを知りたいという少女たちの要望にこたえようと、ディテールを追究するため竹宮惠子は1972年にヨーロッパ取材を敢行したそうです(増田のぞみ・猪俣紀子2016)。

(注2)藤本由香里は、歴史にまつわる女性漫画と男性漫画の違いについて、次のように指摘しています。「男性誌では女性誌に比べ、実在の人物を中心に描くことが多く、誰が何年何月にどこでどうした、といった細かい史実に基づいて電解する場面も多い。対して女性誌は、流れとしては実際の歴史に基づいても、男性誌に比べて具体的な史実依存性が低く、架空のキャラクターを大胆に投入したり、人物設定を大胆に本案したりといった作品が多い。」

ただ、近年は「チェーザレ」(モーニングで連載)、「アンナ・コムネナ」(星海社ツイ4で連載)など、少女漫画誌ではないところで少女漫画の筆致で史実に即した作品を描く作家も現れています。

漫画で世界史を楽しむ読者の成立

なお、今ではあたりまえになった「学習歴史漫画」。これが社会的に大きく注目されるようになるのは、1980年代初めのことです。

それ以前にも1968年に集英社の『日本の歴史』シリーズ(監修:和歌森太郎)が刊行されていますが、「漫画日本史ブーム」を本格的につくったのは、小学館が『学習まんが 少年少女 日本の歴史』(初版全20巻、1981年)によるところが大きいですね(監修:児玉幸多(1~19巻)、荒川章二(20巻) )。これは神話も扱っていた点が特徴的です。

歴史漫画ブームの波は、やや遅れて世界史にも到達。

1983年に『学習まんが 世界の歴史』(中央公論新社、全15巻)が手塚治虫を監修にして刊行されています。

「漫画で学習する」というと、今ではなんの変哲もないようですが、当時は「悪書」と「学習」という新鮮な組み合わせとして受け取られた面があります。

この組合せを可能としたのは、少女漫画の新基軸にあった。

今では当たり前のように楽しまれているこうした形での歴史の受容の仕方が受け入れられるようになった背景として、史実を大切に歴史を扱った少女漫画のヒットが、教育現場の漫画に対する見方を変えていたことであった点、その受け手が男性のみならず女性にまで広がり、その後の「歴史コンテンツ」の受け手の厚みと多様性を支えることになった点。

こうしたもろもろの点相互の影響関係については、さらに丁寧に探ってみる必要もありそうです(注)。

(注)今回の記事で言及したファンタジー系の代表格としては、中世ヨーロッパが挙げられます。中世ヨーロッパのカルチャーにおけるファンタジー的受容は「新中世主義」ともいわれ、最近では岡本広毅・小宮真樹子『いかにしてアーサー王は日本で受容されサブカルチャー界に君臨したか—変容する中世騎士道物語』松柏社、2019が必読です。

(続く)

参考

本文に記載のあるもの・漫画作品は除く。

・池田理代子『『ベルサイユのばら』で読み解くフランス革命』ベストセラーズ、2016。

・海野敏『バレエの世界史』中央公論新社、2023。

・岡本広毅『ファンタジーの世界とRPG—新中世主義の観点から』、『立命館言語文化研究』31 (1)、175-187頁、2019。

・北村卓「宝塚歌劇のフランス・イメージ戦略―『モン・パリ』『ベルばら』から現代まで」『比較日本学教育研究センター研究年報』10、47-56頁、2014。

・櫻井準也「学習漫画と考古学」『尚美学園大学総合政策論集』28、1-36頁、2019。

・萩尾望都『私の少女マンガ講義』新潮社、2018。

・藤本由香里「「女たちは歴史が嫌い」か?」『学術の動向』15(5)、2010、79-82頁。

・増田のぞみ・猪俣紀子「少女マンガ雑誌における「外国」イメージ : 1960~1970 年代の「週刊マーガレット」分析より」『甲南女子大学研究紀要, 文学・文化編』53、41-50頁、2016。

・—「少女マンガ雑誌における「外国」イメージ-1960~70年代の『週刊少女フレンド』分析より」『甲南女子大学研究紀要』53、89-98頁、2017。

・—「少女マンガ雑誌における「外国」イメージ-1960~70年代の『週刊少女コミック』分析より」『甲南女子大学研究紀要』55、65-76頁、2017。

・『70年代マンガ大百科』別冊宝島288、宝島社、1996。

このたびはお読みくださり、どうもありがとうございます😊