わかるわからない 2025.1.24

パフォーマンスの映像記録を撮りたいということで、家にあるカメラ類をとりあえずキャリーケースへと積み込み、劇場へ。ホールでは真吉がウォーミングアップをしている。アスリートだ。まだ時間があるので、荷物を置いて作業へと出る。

今日もサイゼリアでお昼を食べながらの作業。QRコードでの注文方式で、何度やっても読み込めず。あきらめて直接注文する。ドリンクバーで炭酸水とホットコーヒーを調達して書き始める。

このレポートを書く日々が先週から始まっているが、パソコンに向かうまで何を書こうとかは一切考えない。自分にとって書くとか読むということは、そっくりそのまま考える行為だからだ。事前に構成し結論を出し、その通り書き上げる人もいるらしいが、少なくとも自分はそのタイプではない。そもそも戯曲を書いていようと、演劇を創っていようと、正解を再現していくことに興味もない。わからないから苦しく、わからないから面白い。

今回の創作を見つめながら、改めてそのことを意識する。勿論、考えるということはわかるということに直結しない。考えた結果迷子になって、混乱しっぱなしなんてしょっちゅうだし、わかることに期待して考えているけれど、上手くいかない。けれど、途中で投げ出したらそれで終わりなので、粘り強く継続する他ない。

ある程度のところで、タイムアップ。劇場へと戻ると山田さんも到着している。

そういえば、キャリーケースに機材を入れて運ぶのに、隙間がこころもとなかったので、隙間に読むかもしれない本を多数を挟んでいた。しかし、考えてみればいつもそうである。外出する時、読みきれるはずもない本をやたら持ち運ぶ。結果一冊も開くこともなく帰宅することもしばしば。

そして今日、山田さんから本をもらう。以前から、興味ある本あればということで連絡もらっていたのだけれど、年末のインフルやらで受け取れていなかった。ありがたい話で、山田家の本棚が溢れると時々連絡もらい、本を譲り受けているのだ。今回は野口体操の文庫本やら、辞書ほどの分厚さの専門書をもらった。結果的に、来た時よりもさらにキャリーケースが本で溢れている。うれしい悲鳴。

いつからそうなったのかは忘れてしまったけれど、基本的には、家で一日中本だけ読んでいたい人間だが、一冊読み通すのは稀だ。大抵机にその時興味ある本を積んで、ソファに溶けて、つまみ読みして付箋を貼り続けている。そうすると、自然とその時必要な言葉に出会えるので不思議だ。勿論小説や戯曲は読み通さないとしょうがないのだけれど。

お昼は真吉ソロパフォーマンス。音楽を入れるかどうか、入れるならどの曲か考える。とりあえず、候補となる音源の準備。撮影のテスト。上手くいかない。撮影素人であり、機材との対話に喜びを感じない自分の技術の無さに、頭が痛い。構図、音声、外面の質感、色味、俳優と空間どこまでを作品としてフレームにおさめるかなど、コントロールしなくてはいけないことの多さに途方にくれる。うん、全然何が良いのかわからない。

一旦無音でプレイ。障子を閉めて機を織る鶴の精神世界、織り込まれていく人生の走馬灯が広がっていくけれど、どこか平面的で舞台に織り込まれた布が横に広がって模様が書き込まれていくようだ。この平面的な世界観が日舞との共通点を感じさせる。コンテンポラリーであり、日本的。個人的な時間に飛躍していく鶴は、自分が観客に見られているなどと微塵も思っていない。

結局は、記録映像は正面からの絵が最も適切であるように思う。色々考えた挙句、いたってシンプルに落ち着く。

次は五味さんのパフォーマンス。前日材料の整理を行い、引き算的というよりはこれまでの材料をかなり詰め込んだ欲張りセットでの上演。これまでのパフォーマンスの中でも、一際全体の構成と細部の技術的まとめ方が響き合っていたように思う。

演劇でも他の芸術でもそうだが、どんなに技術的に優れていてテクニックお化けであっても、そのことが直接的に受け取り側の感動や、人生を変えてしまうような出会いに直結しないことがよくあるように思う。超絶技巧のピアニストの演奏、優れた技法によって描かれた絵画、キレキレのダンス、それらは観客との今この時空間での関係性を作るための方法であって、その全てはないのだろうと思う。そのことについて考えた時に、劇作家・木下順二さんの「ドラマツルギーとは思想である」という言葉がいつも身に沁みる。超絶技巧だけに感動しない、心が動かない自分がいつもどこかにいる。芸術に求めているナニカはいつもその奥にある。

だからこそ、今回の五味さんのパフォーマンスについて語ろうとする時、自分はその技術ではなく、あの瞬間、物語のわかるわからないではない、その奥に確かに存在した、発酵された物語、或いは思想、或いは歴史、言語化しにくいどろっとした実感のことについて真っ先に考えたい。明後日の試演会で、もしも観客が自分と同じナニカを感じる人がいるのなら、是非そのことについて語ってみたいと思う。そういうパフォーマンスだった。

夜ご飯。豚すき丼と豚汁、れんこんとタマゴサンド。緑茶。食事に集中。

真吉のダンス、夜は音楽ありでプレイ。コンテンポラリーダンスこそ、わかるわからないという物差しが有効でないと思う。私たちはわかるわからないにとらわれている。わかろうがわからなかろうが、感じて、考えれば良いと思う。文脈を理解すること、物語を理解すること、テクニックを理解することが、わかるということではないのではないか。そんなことを考える。

昼にやった無音でのパフォーマンス、夜の音楽ありのパフォーマンス。音にはめていくようなダンスではないだけに、音の役割が観客との関係の取り方に影響する。

「音楽いると思う?」と山田さん。

「うーん。誰に見せたいかじゃないですかね…」と言葉に詰まる。音楽を流すことが何かの説明になっているとは感じない。ただ、あってもなくてもよいものはなくてもよいとも思う。ただそれは、あくまで個人的意見であり、肝心のパフォーマー自身と観客一人一人の関係、その間に媒介としてどのような役割を現在担っているのか、今の自分では言語化できなかった。

今日の最後に加藤さんの日舞。

コミカルさ、現代性、伝統的な型の強度、様々な要素が交差しながらも成立している。不思議な体験。自分の中で、無意識的に日本舞踊を見るというのはこういうこと、という先入観がやはりあるのかもしれない。自分にとって未知のものに出会える。そのことが純粋に嬉しい。わからない喜び。

バタバタと退館。

外で加藤さんと軽く今日の感想を話す。何かを表現する言葉を探す。

地下鉄に潜る。

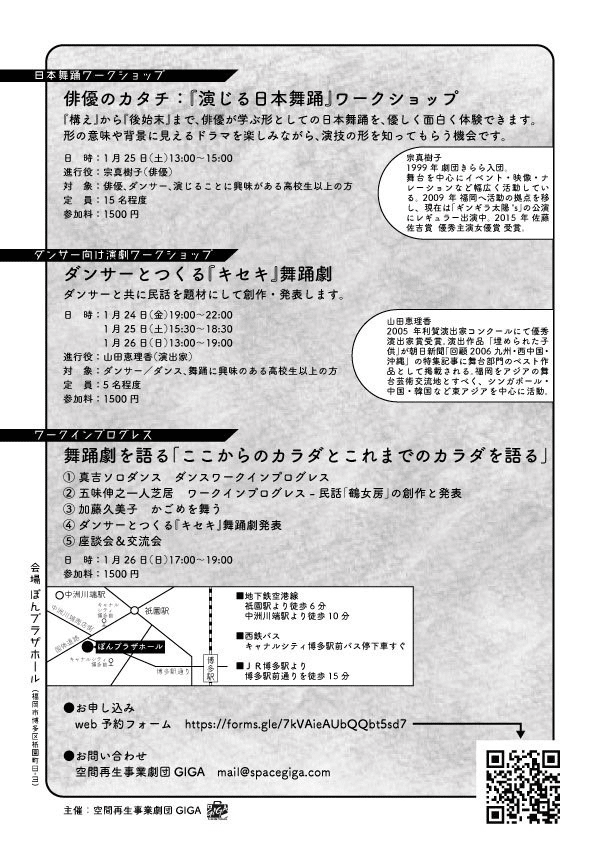

web予約フォーム