【備忘録】法人顧客を攻略するための6つの価値:付加価値のつくりかた 一番大切なのに誰も教えてくれなかった仕事の本質

「顧客の先にいる顧客」にとっての付加価値を見定める

BtoBビジネスにおいては、まず「法人顧客が感じる価値」と「個人が感じる価値」は分けて考えることが重要

注目すべきは、それぞれにとってのメリット

■B社:インターネット回線をマンションオーナーに売ることによって、成約1件ごとにA社からバックマージンがもらえる

■マンションオーナー:高速インターネット回線を導入することで入居者が増え、空き室が減る。または家賃や管理費を上げられる

■入居者:快適なインターネット環境で、リモートワークやオンライン授業、動画視聴などがストレスなく行える

同じ商品・サービスであっても、それぞれにとってのメリット(付加価値)は異なる

自分の顧客であるB社だけではなく、その先にいる入居者、つまり「顧客の先にいる顧客」にとってのメリットに目を向け、「自分が販売するインターネット回線の本当の付加価値」をしっかりと見定めることが重要

法人顧客が感じる付加価値は「個人が感じる付加価値」から生まれる

「個人が感じる付加価値」が起点となって、最終的に目の前の法人顧客が感じる付加価値が最大化する。

法人顧客が感じる付加価値は「個人が感じる付加価値」から生まれる。

BtoBビジネスに携わる多くの人は、目の前の法人顧客のニーズの中に付加価値が存在すると思っている。本当の付加価値は、実はそこにはありません。

目の前の法人顧客の先、またさらにその先に存在するエンドユーザー、つまり消費者・生活者である個人のニーズの中に存在する

このことを多くの人は知らない、もしくは、法人顧客のさらに先にいる個人が遠すぎて、「彼らにとっての付加価値がよくわからない」という状況になっている

法人顧客に対しては「この商品を導入することで、うちからバックマージンを得られるということも大きいですが、さらに御社の顧客からの収益が増えるという付加価値も期待してください。実際に他社での事例がこちらです。御社でもこのようなことが起こるとすれば、いかがでしょうか?」と訴求してアプローチするべき

飲食店経営のようなBtoCビジネスであれば、目の前のお客様にとっての付加価値を考えるべき

ですが、あなたの仕事がBtoBビジネスであれば、あなたが売っている商品・サービスを実際に使う個人(エンドユーザー)にとっての付加価値が見えない限り、「自分がつくり出すべき付加価値」が見えてこない。

価値の王道「生産性アップ」

法人顧客が感じる価値は、大きく次の6つ。

①生産性のアップ

②財務の改善

③コストダウン

④リスクの回避・軽減

⑤CSRの向上

⑥付加価値のアップ

①「生産性のアップ」は、どんな業態の会社でも価値を感じる、いわば「価値の王道」

中小企業でも大企業でも、製造業だろうがサービス業だろうが、「今よりも生産性を上げたい!」と思っている

生産性は数値で表すことが重要

生産性=付加価値金額÷総労働時間

付加価値金額は、第1章で説明したように、一般的に次のような計算式

■控除法:付加価値=売上高-外部購入価値(原材料費・運送費・外注加工費など)

■加算法:付加価値=経常利益+人件費+賃借料+減価償却費+金融費用+租税公課

生産性=付加価値金額÷総労働時間という計算式に則って生産性を上げようと思ったら、

①総労働時間は現状のままで付加価値金額を上げるか

②付加価値金額は現状のままで総労働時間を減らすか

③①②を同時に行うか

④労働時間対付加価値の高い仕事を増やすか(生産性の高い仕事の割合を増やすか)

付加価値金額を上げるには、控除法で考えると、売上を増やすか、外部購入価値(原材料費・運送費・外注加工費など)を減らす

例:見込み客に営業電話をかけるコールセンターの場合の売上アップは、

営業電話1回当たりの成約率のアップ

成約単価のアップ

リピート率の引き上げ

生産性を上げるには、電話1回当たりにかかる時間を減らし、1分でも早く成約させる

生産性をアップさせたいなら、まず総労働時間を減らすことを考えるべき

総労働時間を減らすための実施しやすい取り組みとしては、デジタル化における、BPR(ビジネス・プロセス・リエンジニアリング)やRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)など

法人顧客は、まず生産性アップに価値を感じます。生産性アップはとにかく数字で捉えることが重要であり、法人顧客にアプローチする場合は、数字をもとに自社商品・サービスを提案する

変則的な手法「財務の改善」

生産性アップにおいては「数字」で捉えることが重要だと述べましたが、財務の改善においては「時間」を軸に考えるのがポイント

いつ入金があって、いつ支払うのか、そのタイミングをいかにしっかりコントロールできるかが財務の改善につながる

PayPayには利用者が支払ったお金が先に入金される

入金があってから、そのお金を還元キャンペーンなどに使うまでの間、PayPayには多額のキャッシュが入っている

キャッシュが先に入ってきて、還元するお金は後で出している仕組みなので、一定期間は赤字(利益が出るのは後)ですが、預り金で財務がとてもよいと言える

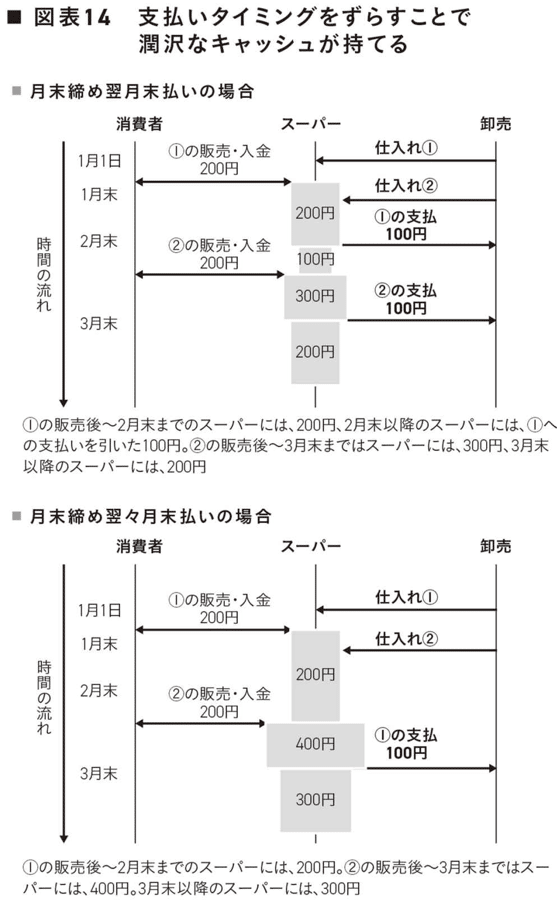

スーパーが、食品製造販売業者から100円で仕入れた野菜を、200円で売る

スーパーが仕入れ先に100円を支払うタイミングは、早くて月末締め翌月末払い

例えば、1月1日に野菜を仕入れて200円で売ったとしても、仕入れ額の100円を支払うのは2月末日なので、約2ヵ月間ずっと200円を手元に持っていられる

この支払いをさらに1ヵ月先に延ばしてもらって、「3月末日でいいですよ」と交渉できれば非常に嬉しい

支払いタイミングをずらすことによる財務回転率の向上であり、基本的な財務改善の考え方

金融機関から借入することなく、入金と出金のタイミングをうまくコントロールすることで潤沢なキャッシュが持てる

最もわかりやすい価値「コストダウン」

コストとは、付加価値をつくる「作業」にかかる「時間とお金」

コストダウンとは、付加価値の量(付加価値金額)はそのままで、作業にかかる時間とお金を減らすこと

コストダウンにおいては「作業(量)を減らす」のが一番効果的

社内コストの削減を目指すなら、まず自社の付加価値をつくる作業をすべて洗い出す

↓

作業の時間が多い順に並べ替えて、時間をかけているものから順に

・やめられないか

・まとめられないか

・回数を減らせないか

・自動化できないか

この4つの項目のうち、どれか一つででもできればコスト削減になる

ここでの発想のポイントは、「自社が顧客へ提供している付加価値は何か?」

お客様にとって、どの会社が印刷してくれるかはどうでもいい。

彼らが求めているのは、「望んだ通りのクオリティの印刷物が、希望納期に納品されること」

Ⅹ社は、印刷・製本を「やめる」こと、つまり「どこか別の印刷会社に外注できないか?」と考えて実行した。

顧客に対してコストダウンという価値を提供しようと思ったら、まず、自社が提供できる「顧客に対する付加価値」を定義すること

↓

顧客が時間とお金を大量にかけている作業を抜き出し、「やめる、まとめる、回数を減らす、自動化する」につながる商品やサービスを提案すべき

理解しづらいからこそ価値がある「リスクの回避・軽減」

「リスクの回避・軽減」とは、まだ起こってはいないけれど、将来起こるかもしれない損失を回避すること

法人顧客にとってのリスクの代表的なものを挙げると

・情報漏洩リスク

・自然災害リスク

・システム障害リスク

・コンプライアンスリスクなど

これらを回避するためには、BCP(事業継続計画)に積極的に取り組むことも重要な施策

が法人顧客にアプローチするときには、まず、企業や組織にはどんなリスクが存在し、そのリスクが事故として発生したとき、復旧・回復のためにどれだけの時間とお金がかかるかを明確にする

そのリスクの発生を防ぐにはどうしたらいいのか、不幸にもリスクとなる事象が発生したときの実損を避けるためにはどうしたらいいのか、に焦点を当てて商品・サービスを提案していくことが大切

ポイントは、具体的なデータや数字を示して説明すること

ここで忘れてはならないのが、「個人の感情」

大企業の経営者は、いざ何か大きなトラブルが起こったら、自分の首が飛ぶ

しかし、情報漏洩リスクを防ぐために1億円使ったところで、自分の懐は1円も痛まない。

社長にとっては、1億円使っても、自分の首が飛ぶのを防げるならそこに大きな価値を感じるはず。

人間は、いざというときに自分にどんな災難が降りかかるのかに、大きな恐怖を感じる

多くの経営者は、自分の身に降りかかるリスクの回避・軽減に大きな価値を感じる

経営者に説明するときは、「社長、このサービスを導入すれば、もしものことがあったとしても、社長として責任を問われる可能性が低くなりますよ」と、相手の感情に訴えかけることが重要

法人顧客におけるリスク回避・軽減と、個人の感情という両面からアプローチする

間接的な影響力を持つ「CSRの向上」

CSR(コーポレート・ソーシャル・レスポンシビリティ)は、「企業が果たすべき社会的責任」のこと

CSR活動に積極的に取り組み、その姿勢を社内外にアピールすることで「企業イメージの向上」が実現できる

どんな会社でも、自社のイメージが向上することは当然「価値のあること」と思う

ここで重要なのは、CSR活動によって企業イメージが向上すると、何が起こるか?(どんな付加価値が生まれるのか?)

CSR活動は、社外と社内、2つの視点を持って行うもの

対外的には「私たちは社会的な意義に関して何をやっているか。どう取り組んでいるか」をアピールし、働く人たちに対しては「我が社は従業員に対してどんな責任を果たしているか」をアピールする必要がある

上場企業であれば、株価などに影響する対外的なCSR活動は必須条件

社外向け=「我々は社会の公器としてSDGsにしっかりと取り組みます」ということや、経団連に属していれば、「経団連の考え方には賛同し、社会正義に反したことはしません」といったことを表明し、活動する

社内向け=「福利厚生制度を整える」「同一労働同一賃金の推進」「ジェンダー問題も含めた、多様性を持った働き方の推進」「障害者雇用の推進」など活動する

CSR活動におけるポイントは、マイナスをゼロにする最低限の取り組みにとどめるのか、各課題に対して、さらに踏み込んで積極的に取り組むのか、会社としての方針を明らかにすること

表面上だけではなく、実績までアピールできるようにCSR活動に取り組むことが、企業イメージの向上には必要

CSR活動によって「何が起こるか?(どんな付加価値が生まれるのか?)を具体的にイメージしてもらうことが大切」

注意点としてCSRの向上は、「生産性のアップ」のように簡単に数値化できず、定量評価が難しい

顧客に「CSRの向上が付加価値のアップにつながる」ことを理解してもらえるか?

ポイントは、CSRの向上が、「コストダウン」「リスクの回避・軽減」に間接的に影響力を持つという点を理解してもらう

CSRへの取り組みが手薄で、社員に対する福利厚生制度が整っておらず、残業代の支払いもいい加減な会社

↓

「あの会社はブラック企業だな」という評判が立ったら、社員を募集しても応募者が増えず、いい人材も確保できない

↓

人材紹介会社などに高いお金を払って採用活動をせざるをえない

↓

それでも人材が確保できなければ、さらに時間とお金がかかる

↓

おそらく会社全体の生産性も下がる

↓

レピュテーションリスク(風評や悪評の拡大によって企業の評価・信用やブランド価値が下がり、損失を被るリスク)も高まり、企業価値も下がる

とはいえ、すべての企業が、CSRが最優先だと考えているわけではない

法人顧客にアプローチするときは、その企業にとってのCSRの優先度を見極めることが大切

その法人顧客がどれくらいCSRを重視しているかは、会社のホームページなどを見ればある程度わかる

もしCSR活動に積極的に取り組んでいそうなところであれば、自社製品・サービスによってどうCSRが向上するのかを、具体的に提案するとよい

価値×価値で「付加価値がアップ」する

付加価値のアップとは、顧客が「顧客の顧客」に提供できる付加価値を向上させること

例えば、飲食店に関して

①5万円の安い看板だと、看板を見て1日10人が来客する

②50万円の豪華な看板だと、看板を見て1日15人が来客する

看板のクオリティの違いで①②のように、来店客数に差が出ることはよく起こる。

②の場合では、お客様の期待は高まっていますから、同じメニューでも商品価格を上げていても問題ないかもしれません。

つまり、豪華な看板によってお店全体の付加価値がアップしている。

看板への初期投資額だけを見ると、45万円の差

しかし投資費用の回収という視点で見ると、「315万円」という、45万円の7倍もの付加価値が年間で生まれる

価値×価値によって付加価値がアップすることに焦点を当ててアピール

「他のメーカーであれば1日1200個しか作れないが、キーエンスなら2000個作れる」、またキーエンスと同じ数を作れたとしても、「キーエンスのセンサーを使えば、他社製品よりも大幅に小型化・コストダウンできる」などです。キーエンスのセンサーによって装置メーカー(顧客)の価値も上がり、経営する会社(顧客の顧客)にとっての付加価値がアップする

重要なポイントは、飲食店の例と同様に具体的な数字を示して、顧客にもたらす付加価値について説明すること

「うちの商品を使っていただければ、必ず付加価値がアップしますよ」という抽象的な説明だけでは、お客様に納得してもらうことはできない