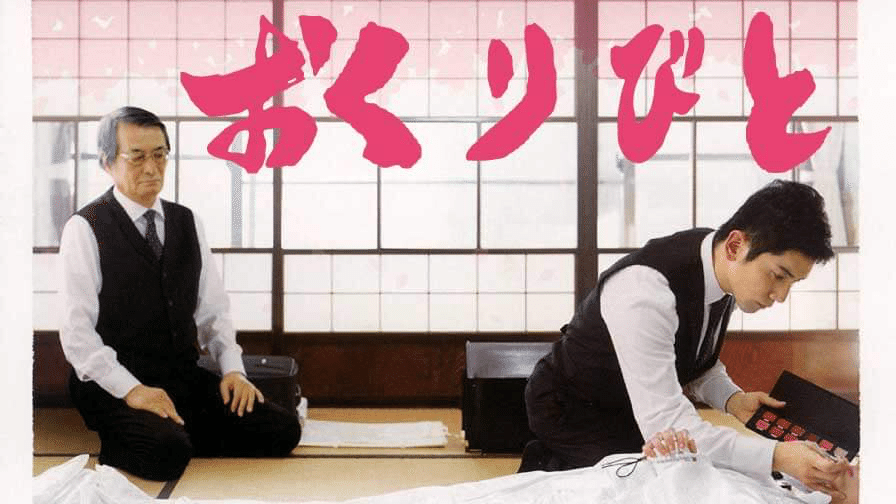

「おくりびと」が再びヒットした理由

2008年公開で米アカデミー賞外国語映画賞を受賞した「おくりびと」が中国で大ヒットしているらしい!

私も納棺師という職業を知ったのもこの映画。

そして遺族の人にも「あの映画に出てきた職業ですよね」と言われることが何度もある。

納棺師は日本独特の職業。

海外にも納棺師に似たような、遺体の表立った傷や死んだ時に起きた変化などを綺麗に補正し、なるべく生前の姿に近づける処理をするエンバーミングをする

エンバーマーがいます。

日本の文化として根付いている職業になりつつ、

海外は色々な葬儀の形があるので知らない光景を見ることが出来たのではないかと思う。

なぜ、13年前に公開された「おくりびと」が中国でブームになったのか?

その背景についての詳細がありました。

内容を詳しく見てみると・・・

中国の伝統文化の中では、

「死」の話題が禁忌であり、できれば避けたい傾向がある。

日常的に人々は遺体安置室や葬儀館などに近づきたくないと考えている。

そうすることで、「死から逃げられる」という心理が働いている。

中国人は死生観を語り合うことも機会がないという。

なので「死」に対する恐怖や負のイメージは、中国人の「最期の質」を悪くしているといえる。

今中国の現状として、

中国では長年にわたり実施した一人っ子政策の影響で、少子高齢化が急速に進み深刻な社会問題となっている。

毎年の死亡人口は約1000万人で、今後は年々増加していき、20年後は毎年2500万人に上ると予測されている。

このような社会の変化も相まって、

「尊厳のある死」

「人生の最後をどう過ごすべきか」

などの問題が中国国内でこれまでになく高い関心を集めている。

こうした中で、『おくりびと』が上映された。

中国葬儀協会の幹部は筆者に次のように話す。

「『おくりびと』は(本作が最初に公開された)13年前に、われわれ葬儀業界に一石を投じ、業界は大きな衝撃を受けた。『葬儀サービスとは何か、死とは何か』について考えさせられた。

映画の主人公は故人に尊敬と感謝の念を込めて丁寧に化粧や着衣を施し、それが家族への慰めにもなっていた。日本ならではの『匠の文化』だと感じた。以来、納棺師という職業にもっとプライドを持って臨むべきだと、新人の研修でいつもこの映画を紹介している」

私が思うに日本は礼儀正しい作法を身につけており、優しさや思いやり精神があるところがある。

日本人の良いとこ取りをした職業って

納棺師だけじゃなく他にもあると思う。

日本は「死」に関して身近な存在にあると思える。

誰かが亡くなれば、葬式に行き、死人を見る。

街中に葬儀屋があったり、映画やテレビでも「死」に関して触れられる機会がある。

死人は怖いと思う人も居るだろうが

生きている内に死人を見ることも増える。

その時に自分が死ぬ時のことを考えない人はいないと思う。

死生観を持つことは怖いことでも悲しいことでもない。

全ての人が考えるべきこと。

死ぬのは怖くないと言うのは簡単。

でもいつ死ぬかなんて分からない。

だからこそ、どう生きていくか大切になる。

納棺師のお志事に就いて

たくさんの遺族と故人に会った。

どちらにとっても大切な時間の最期。

私たちはその大切な時間のお手伝いをするだけ。

どちらにとっても後悔のないように。

また「おくりびと」を観たくなってしまった!

本来の身体に戻す自然療法クレイセラピー

CLAY OCEAN

クレイセラピスト:SEINA

いいなと思ったら応援しよう!